Zum Berufsbild des Technikers#

Von Marcus Ludescher

Arbeitswelt und Ausbildungssystem im Wandel#

Der technologische Wandel an der Wende zum 21. Jahrhundert gilt vielen Zeitgenossen als beispiellos und einzigartig. Etwas vorschnell wird in diesem Zusammenhang von der "Halbwertszeit des Wissens" gesprochen (ohne allerdings zu definieren, um welche Form des Wissens es sich eigentlich handelt). Die Wahrnehmung gesellschaftlichen Wandels ist jedoch immer eine Frage des Standorts und daher zwangsläufig subjektiv. Man muß sich vor Augen halten, daß wir seit der Industrialisierung in einer Welt permanenter Revolutionen in Technik und Gesellschaft leben. Das illustriert ein Auszug aus der langen Liste jener Erfindungen des 19. Jahrhunderts, die die Grundlagen für die heutigen Informations- und Kommunikationstechnologien darstellen: Fotografie, elektrisches Licht, Radio, Film, Phonograph, Hektographie, drahtlose Telegraphie, Schreibmaschine, Additionsmaschine, Hollerithmaschine etc. (vgl. König/Weber /99/, S. 476ff. u. Postman /118/).

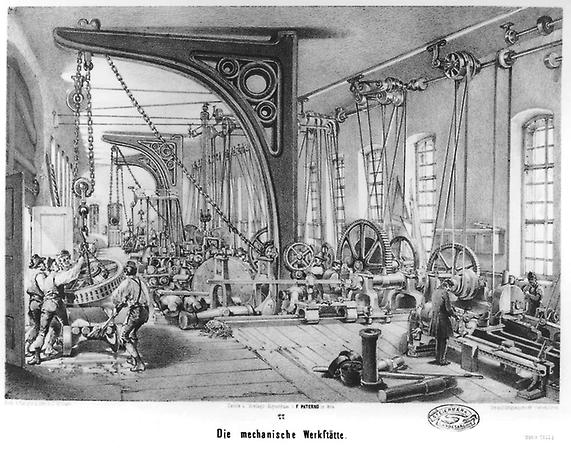

Nicht nur die Technologien haben sich verändert und weiterentwickelt, auch Berufsbilder und Ausbildungssysteme unterliegen ständigen Veränderungen. Heute versteht man unter einem "Ingenieur" einen auf einer Hoch- oder Fach(hoch)schule ausgebildeten Techniker, während ein "Mechaniker" kein Maschinenbauingenieur, sondern ein Facharbeiter ist, häufig erkennbar an seiner blauen, ölverschmierten Montur. Die soziale Trennlinie zwischen Arbeiter- und Angestelltenberufen, zwischen "Handarbeitern" und "Kopfarbeitern" im technischen Bereich hat sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert herausgebildet.

In dieser Zeit entstanden in Österreich die bis heute existierenden Institutionen und Ausbildungsmöglichkeiten (duales System in den gewerblichen Lehrberufen, Höhere Technische Lehranstalt, Technische Universität). Steigende Nachfrage nach technischen Dienstleistungen am Arbeitsmarkt sowie deren gesellschaftliche Anerkennung, Gründung technischer Hochschulen, Lobbying durch Standesvertretungen (und der Versuch, andere Technikerkategorien vom Arbeitsmarkt auszugrenzen) - das waren wichtige Faktoren für die Professionalisierung des Ingenieurberufs.

So ist z.B. für viele berufliche Tätigkeiten sowohl in der Privatwirtschaft als auch im öffentlichen Dienst die Absolvierung eines Universitätsstudiums Vorrausetzung; und wer in der Öffentlichkeit als Experte auf technischem Gebiet ernstgenommen werden will, der braucht zumindest den Dipl.-Ing. vor seinem/ihrem Namen. Ich werde im folgenden einige Aspekte dieser Entwicklung skizzieren, indem ich als Ausgangspunkt meiner Darstellung die letzte Jahrhun-dertwende wähle. Zunächst gebe ich einen Überblick über das technische Bildungswesen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und wende mich dann dem Arbeitsmarkt und der Rekrutierung von Technikern in der Privatwirtschaft zu.

Anschließend werde ich auf die Standespolitik der Ingenieurvereine und ihre Rolle für das Entstehen einer Gruppenidentität eingehen. Am Schluß werde ich die kulturellen Hintergründe der Akademisierung des Ingenieurberufs erörtern und die damit zusammenhängende zeitgenössische Diskussion über die Qualität der Hochschulausbildung auszugsweise wiedergeben.

Wege zum Ingenieurberuf: Technische Hoch- und Mittelschulen#

Um 1900 existierte in der Habsburgermonarchie ein zweistufiges System der Ingenieurausbildung (das sich auf dem Boden der Republik Österreich bis in die Gegenwart herauf, d.h. bis zur Einführung der Fachhochschulen, erhalten hat): Technische Hochschulen auf der tertiären und technische Mittelschulen (höhere Gewerbeschule als Vorläufer der späteren HTL) auf der sekundären Ebene. Damit hatte sich - ähnlich wie in Frankreich oder Deutschland - ein schulisches gegenüber einem praktischen Modell der Technikerausbildung durchgesetzt.

Noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts gab es keine techni-schen Hochschulen im heutigen Sinn. In Wien, Prag und Graz existierten zwar polytechnische Lehranstalten, an denen man, wie in Wien, Chemie, Mechanik, praktische Geometrie oder Bauwesen studieren konnte. Doch war die Ausbildung noch enzyklopädisch ausgerichtet, es bestanden kaum Möglichkeiten, sich zu spezialisieren. So mußten die Schüler des Wiener polytechnischen Instituts in vier bis fünf Jahren beinahe alle angebotenen Lehrgegenstände hören, wodurch sie "wohl einen umfassenden Gesamtblick über das technische Wissen erlangten, aber im einzelnen Fache nicht genügend unterrichtet waren." (Technische Hochschulen /98/, S. 511).

Ein Charakteristikum der Polytechnika war ihre Multifunktionalität. So waren der Wiener Lehranstalt eine kommerzielle Abteilung und eine Realschule angegliedert, neben dem technischen Unterricht wurden auch "populäre Sonntagsvorlesungen für Handwerker und Künstler" angeboten. Das traf ebenfalls auf das Joanneum zu, das bei seiner Gründung (1811) eine Kombination aus Museum und Volkshochschule darstellte und dessen später errichtete technische Lehranstalt (seit 1827) in den ersten beiden Jahrzehnten ihres Bestehens vor allem mit der naturhistorischen Ausbildung (Mineralogie, Botanik, Zoo-logie) von Studierenden der Universität Graz beschäftigt war. Erst nach und nach erfolgte der Ausbau zu einem regionalen Polytechnikum, dessen Ausbildungsschwerpunkt im montanistischen und landwirtschaftlichen Bereich lag. Meilensteine auf diesem Weg waren die Errichtung neuer Lehrkanzeln (z.B. Technisch-Practische Mathematik 1827, ab 1841 Mechanik); die Ausarbeitung eines Lehrplans (1844), der erstmals geregelte Studiengänge für die Fächer Montanistik, Mechanik, Chemie und Landwirtschaftslehre vorsah; die Gleichstellung der Joanneumsprofessoren (1845/55) mit ihren Kollegen in Prag und Wien und die österreichweite Anerkennung der Studienzeugnisse (1847).

Die Ausbildung an den Polytechnika war lange Zeit durch weitgehende "Lernfreiheit" gekennzeichnet, Prüfungen waren nicht obligat, und die Studienzeit der Absolventen schwankte beträchtlich. Hinzu kam die Inhomogenität der Hörer hinsichtlich ihres Alters und ihrer Vorbildung - ein Manko, das aus heutiger Sicht eher als Bereicherung interpretiert werden würde. So saßen in Joseph von Aschauers Kursen über angewandte Mathematik und Mechanik in den 1830er Jahren - Aschauer hielt übrigens auch populäre Sonntagsvorlesungen für Handwerker - Viehrzehn- neben Zwanzigjährigen (vgl. Studentenkataloge der Technischen Lehranstalt am Joanneum). Einige Hörer standen bereits im Berufsleben und studierten berufsbegleitend. Ein prominentes Wiener Beispiel für berufsbegleitendes Lernen war übrigens Wilhelm Engerth, der sich erst nach einigen Jahren Praxis dem Maschinenbaustudium zuwandte.

Bei der seit den 1850er Jahren diskutierten Reform der Poly-technika orientierte man sich am Vorbild der Universitäten. Der Weg vom Polytechnikum um 1850 zur technischen Hochschule um 1900 verlief in drei Etappen: Erstens mußten Aufgaben des Sekundarschulbereichs, die die polytechnischen Lehranstalten bis dahin übernommen hatten, sukzessive ausgelagert werden. Diese Funktion wurde von den Realschulen übernommen (Kaiserliche Verordnung über die Errichtung von Realschulen 1851), die auf den Unterricht in den höheren technischen Instituten vorbe¬reiten und einen höheren Leistungsstandard garantieren sollten. So wurde in Graz die bereits bestehende steier-märkisch-ständische Realschule, die ursprünglich nur zwei Klassen umfaßte, in den folgenden Jahren auf sechs (1857) bzw. sieben (1871) Klassen aufgestockt.

Der zweite Schritt war - angeregt durch ausländische Vorbilder (Karlsruhe, Zürich) - die Einführung des Fachschulsystems in Österreich zu Beginn der 1860er Jahre. Die technischen Lehranstalten in Prag, Graz und Wien erhielten neue Statuten. An der Grazer Technik wurden zwei allgemeine Klassen, die der Vorbereitung auf das Studium dienten und vier Fachschulen (Ingenieurschule, Maschinenbauschule, chemisch-technische Schule, Land- und Forstwirtschaftsschule) eingerichtet (1865/66). Der Unterricht an der Ingenieurschule dauerte vier Jahre, an den übrigen Fachschulen drei Jahre. Alljährlich wurden Fachprüfungen abgehalten, die sogenannten Diplomprü-fungen; sie waren ein erster Schritt in Richtung Zertifizierung des Studiums, wurden aber von den Studierenden kaum in Anspruch genommen.

Voraussetzung für die praktische Umsetzung dieser Organisationsreform war die Gründung neuer Lehrkanzeln, wie Hochbau, Forstwirtschaft, Maschinenbau, chemische Technologie, Wasser- und Straßenbau, einige Jahre später kam noch eine Lehrkanzel für mechanische Technologie (1869) hinzu.

Da sich das neue Modell der Technikerausbildung nach Mei-nung des Professorenkollegiums nicht bewährt hatte, wurde ein neues Statut (1872) ausgearbeitet. Die rechtlichen Grundlagen dafür waren durch das Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867 gegeben, das eine Übertragung der Kompetenzen von den Landtagen, denen bisher die technischen Lehranstalten unterstellt waren, an den Reichsrat vorsah. Damit war drittens der Boden für die Übernahme der Hochschule durch den Staat bereitet (1874): Die allgemeinen Klassen wurden aufgelassen und stattdessen wurde die Matura als Zulassungsbedingung für die Immatrikulation als ordentlicher Hörer eingeführt; durch die Errichtung der Hochschule für Bodenkultur in Wien (1872) erübrigte sich auch der Fortbestand einer eigenständigen land- und forstwirtschaftlichen Abteilung (die beiden Professoren gehörten jedoch weiterhin dem Lehrkörper an und wurden später in den Staatsdienst übernommen); ebenso hatte man sich zur Abschaffung der Hochschulkurse für Geometer und Wiesenbaumeister sowie für Werk- und Baumeister entschlossen. Die Direktoren, die bisher jährlich aus der Mitte des Professorenkollegiums gewählt wurden, hießen jetzt Rektor, die Fachschulvorstände erhielten den Titel Dekan.

Die (österreichweite) Einführung von Staatsprüfungen (1878/79), die Eröffnung einer Fachschule für Hochbau (1890/91) und eines Kurses für Vermessungsgeometer (1896/97) sowie die Errichtung eines Hauptgebäudes und eines chemischen Laboratoriums (1888/90) trugen zur Vervollständigung und Anerkennung der Grazer Technik als vollwertige Hochschule bei. Einen vorläufigen Schlußpunkt unter diese Entwicklung setzte die Zuerkennung des Promotionsrechts bzw. die Verleihung des ersten technischen Doktorats in Österreich (1901).

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erhielten die technischen Hochschulen also annähernd den gleichen Status und die gleichen Rechte wie die Universitäten: Lehr- und Lernfreiheit, Matura als Zugangsberechtigung zum Studium, Privatdozentur (seit 1849; 1872 wurde die erste technisch-naturwissenschaft-liche Venia legendi an der Grazer Technik verliehen und zwar für „Geometrie der Lage“); Vorschlags- und Berufungsrecht des Professorenkollegiums, Anhebung und Angleichung der Professorengehälter an das universitäre Niveau, Promotionsrecht.

Den Staatsgewerbeschulen angegliedert waren Werkmeisterschulen, die zwei Jahre dauerten und eine zweijährige Praxis, sei es bei einem Meister oder in einer Fabrik, voraussetzten. Im Vordergrund stand der fachliche Unterricht, während die allgemeinbildenden Fächer auf ein Mindestmaß beschränkt waren. Nach Schulabschluß sollte der Absolvent wieder in seinen früheren "manuellen" Beruf zurückkehren, um das Gelernte im Fertigungsbereich anzuwenden.

Zusammenfassend kann man sagen, daß das technische Ausbildungssystem vor 1914 durch eine geringe Flexibilität und Durchlässigkeit gekennzeichnet war, zwischen den verschiedenen Ausbildungsebenen bestanden so gut wie keine Querverbindungen. So erlangten die Absolventen der höheren Gewerbeschulen erst in den 1920er Jahren probeweise die Hochschulberechtigung.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in Zisleithanien acht technische Hochschulen und 19 Staatsgewerbeschulen mit rund 5.000 Studierenden und 2.000 höheren Staatsgewerbeschülern. Im Zeitraum von 1891 bis 1909 verfünffachte sich die Zahl der Technikhörer, während sich die Zahl der Staatsgewerbeschüler lediglich um 62% erhöhte. Seit der Jahrhundertwende übertraf die Zahl der Studierenden sogar jene der technischen Mittelschüler und Werkmeisterschüler zusammen. Der Österreichische Ingenieur- und Architektenverein interpretierte diese Zahlen als "Überfüllungskrise" und sprach sich in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg gegen die Neugründung von technischen Hochschulen aus.

Zur Rekrutierung von Technikern um 1900: Die betriebliche Praxis#

Wie sah die Situation in der Privatwirtschaft aus? Obwohl sich langfristig ein Trend zur Höherqualifizierung feststellen läßt und formale Qualifikationen immer wichtiger wurden, kann man deswegen nicht sagen, daß die "shop culture" vollständig durch die „credential society“ mit ihren Schulen und Lizenzen zurückgedrängt wurde. Der Ausbau des technischen Bildungssystems verstärkte zunächst die Binnendifferenzierung und führte zu einer Vermehrung verschiedener Technikerkategorien. Auf den Arbeitsmarkt anno 1900 drängten Hochschultechniker, die entweder beide Staatsprüfungen abgelegt oder einige Semester an einer Hochschule bzw. einem Polytechnikum studiert hatten, Mittelschultechniker, Realschüler, Werkmeister, angelernte Hilfskräfte etc. In der Privatwirtschaft spielten jedoch Diplome und Zertifikate eine untergeordnete Rolle, ausschlaggebend waren in erster Linie fachliches Können und Praxis. Zum Anforderungsprofil gehörten darüberhinaus sogenannte "Charaktereigenschaften" wie Fleiß, Loyalität, Intelligenz oder Durchsetzungsfähigkeit. So heißt es in zeitgenössischen Personalunterlagen über einen Bewerber für die Stelle eines Betriebsingenieurs (der diese Kriterien offensichtlich nicht erfüllte):

"Er hält bezüglich seiner fachlichen Qualifikation das nicht, was er verspricht und ist hauptsächlich kein verläßlicher Character, so daß man [in] ihm einen Verräther an der eigenen Sache sich erwirbt. Er ist imstande nach 14 Tagen davon zu laufen, wenn ihm irgendetwas besseres vorkommt. (...) er ist kein Kirchenlicht, aber hat Erfahrung u. ist strebsam. Gegen Vorgesetzte untertänig, nach unten hin etwas rabiat; spricht viel, wenn man es ihm nicht rechtzeitig abgewöhnt. (...) Wie gesagt: bei entsprechend fester Behandlung ist er sehr willig u. formbar; sonst neigt er zur Großsprecherei.“ (zit. nach: Ludescher /91/, S. 128)

Die Industrie rekrutierte ihre technischen Angestellten gerne aus dem Absolventenkreis der technischen Mittelschulen, die wegen ihrer kürzeren und praxisnahen Ausbildung weniger Personalkosten verursachten als ein Hochschulingenieur, der bereits Mitte 20 war, wenn er seine erste Stellung antrat. Gewerbeschüler fanden daher sehr gute Berufschancen vor, sie konnten leitende Funktionen ausüben oder gar bis in die Chefetagen eines Unternehmens aufsteigen. Ein Beispiel für die Karriere eines nichtakademischen Technikers war Georg Kapsch (1873-1934), der vor seiner Berufung zum Professor für Brückenbau an der Technischen Hochschule Graz als Oberingenieur im Stahlbrückenbau tätig war.

Ein Staatsprüfungszeugnis war in der Industrie keine Bedingung für einen Ingenieurposten. Im Gegenteil: Der Ingenieurtitel war hier eine innerbetriebliche Status- und Funktionsbezeichnung, die vom Arbeitgeber auch an nichtakademische Techniker verliehen wurde. Aus diesem Grund legte zunächst nur ein kleiner Teil der Studierenden an den Technischen Hochschulen diese Prüfungen ab, erst gegen Ende des Jahrhunderts stieg die Anzahl der Prüfungskandidaten. Das Gros der technischen Privatangestellten hatte allerdings keine Hochschule von innen gesehen, geschweige denn eine Abschlußprüfung abgelegt. Das zeigen mehrere Erhebungen, die in den 1890er Jahren durchgeführt wurden. Im Handelskammerbezirk Brünn z.B. waren zwar 51% der Direktoren, Oberingenieure und Bürovorstände Hochschüler, doch besaß insgesamt nur rund ein Fünftel von ihnen beide Staatsprüfungen. Bei den nichtleitenden Positionen (Ingenieur 63%, Ingenieur-Assistent 90%) waren die Nichtakademiker in der Mehrheit. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch eine auf nationaler Ebene (Zisleithanien) durchgeführte Erhebung, die allerdings nur sehr ungenau nach Technikerkategorien differenziert: Bei den höheren technischen Angestellten überwogen Hoch- und Fachschüler (mit 53,6% bzw. 35,8%), in der Kategorie "niedere technische Beamte" finden sich vor allem Arbeitnehmer mit Volksschulabschluß (55,1%), gefolgt von Fach- und Mittelschülern (32,8% bzw. 9,9%) als höchstem Schulabschluß. Diese Prozentwerte zeigen, daß niedere Angestelltenpositionen mit Autodidakten oder ehemaligen Arbeitern besetzt wurden, während für Karrieren an der Spitze des Unternehmens eine entsprechende schulische Ausbildung immer mehr zur unentbehrlichen Voraussetzung wurde.

Generell kann man sagen, daß die Jobaussichten für Techniker im großen und ganzen bis zur letzten Jahrhundertwende recht gut waren. Noch 1903 gab es in Zisleithanien nur zwei Vereine (Zentralverein der Bautechniker und Allgemeiner Technischer Verein), die eine eigene Stellenvermittlung betrieben. Damit konnten - bezogen auf den Mitgliederstand dieser beiden Vereine im Verhältnis zur Gesamtzahl - lediglich 1,6% sich an eine vereinseigene Jobbörse wenden. Erst ein Konjunktureinbruch am Anfang des 20. Jahrhunderts führte zu einem Umdenken, sodaß auch andere Vereine Stellenvermittlungen einrichteten. Wenn es auf dem Arbeitsmarkt für Techniker zu Engpässen kam, dann vor allem bei den Büro- und weniger bei den Betriebstechnikern. Im Gegenteil: Im Maschinenbau herrschte in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg sogar ein großer Mangel an Betriebsassistenten und Betriebsleitern. Das Verhältnis zwi-schen Betriebs- und Konstruktionsbeamten betrug hier circa drei zu eins.

Die ersten Absolventen der Technischen Hochschulen kamen zunächst eher beim Staat oder den großen Eisenbahngesell-schaften unter. Da gegen Ende des 19. Jahrhunderts längst nicht mehr alle Absolventen - ihre Zahl hatte sich zwischen 1891/92 und 1911/12 versechsfacht - eine Anstellung im öf-fentlichen Dienst fanden, verschärfte sich die Konkurrenz zwischen Hochschulingenieuren und Gewerbeschülern. Inzwischen besetzten immer mehr "Akademiker-Ingenieure" - wie es in den Quellen heißt - wichtige betriebliche Positionen und achteten peinlich genau darauf, wer berechtigt war, den Ingenieurtitel zu führen oder wer nur als "Ingenieurbetriebs-Assistent", "Hammerbetriebsleiter" oder "technischer Beamter" einzustufen war.

Standespolitik und Gruppenidentität #

Zum Gegenstand heftigster Diskussionen in den einschlägigen Vereinszeitschriften avancierte seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert die sogenannte "Titelfrage". Insbesondere der Österreichische Ingenieur- und Architektenverein machte sich dafür stark, daß der Ingenieurtitel nur Akademikern zustehe. Die Hochschultechniker sahen in den Mittelschultechnikern (und vice versa) gefährliche Konkurrenten im Kampf um verantwortungsvolle und gut dotierte betriebliche Positionen und bangten um ihren Einfluß.

So wurde etwa vorgeschlagen, den Aktionsradius der Mittelschultechniker zu beschneiden, indem man sie zu "Hilfskräften" der Ingenieure mit einem "streng abgegrenzten Wirkungskreis" degradiert. Die Gewerbeschüler traten dafür ein, daß der Titel "Ingenieur" das bleiben solle, was er bisher war - eine "Berufsbezeichnung" bzw. "Standesbezeichnung für Praktiker". Die akademische Qualifikation sei noch lange kein Garant für konstruktive Intelligenz und technischen Erfindungsreichtum. Schließlich wurde die Dampfmaschine - so das Argument - „ganz ohne Polytechnikum“ erfunden. Diese Diskussion, die sich über gut zwei Jahrzehnte hinzog, fand 1917 ein vorläufiges Ende: Nach der kaiserlichen Verordnung vom 14. März 1917 durfte sich fortan nur "Ingenieur" nennen, wer ein Universitätsstudium erfolgreich abgeschlossen hatte. Damit war der Ingenieurtitel bis zur Einführung des akademischen Grades „Dipl.-Ing.“ (1938) eine gesetzlich anerkannte und geschützte Standesbezeichnung für technische Hochschüler.

Eine wichtige Funktion für die sich seit der Jahrhundermitte herausbildende Gruppenidentität der technischen Intelligenz übernahmen außer dem bereits erwähnten, auf nationaler Ebene agierenden Österreichischen Ingenieur- und Architektenverein zahlreiche regionale Fach- und Absolventenvereine. Im Mittelpunkt standen die Pflege beruflicher und geselliger Kontakte sowie die Mitgliederfortbildung. Darüberhinaus waren diese Vereine auch standespolitisch sehr aktiv und trieben damit die Professionalisierung des Ingenieurberufs voran. Hier ist etwa der nach dem Vorbild des Absolventenverbands der späteren ETH Zürich gegründete Verband ehemaliger Grazer Techniker zu nennen (1887), der vor 1914 über 600 Mitglieder hatte.

Initiator und Gründungsmitglied war der spätere Professor für technische und allgemeine Mechanik, Ferdinand Wittenbauer, der in mehreren Bühnenstücken auch aktuelle gesellschaftspolitische Themen literarisch verarbeitete. So ist in seinem Theaterstück "Der weite Blick" der Held ein Ingenieur (natürlich Absolvent einer technischen Hochschule), der bei der Durchführung eines Tunnelbauprojekts seitens Bürokratie und Politik auf Widerstände stößt. Der Autor macht ihn zum Sprachrohr standespolitischer Anliegen: "Was soll ich in einer Heimat, in der man das Schaffen des Technikers nicht anerkennt? In der Schweiz oder in Frankreich - ach, da ist's anders. Da nimmt er die Stellung ein, die ihm gebührt. Aber wir Deutsche sind weit zurück. Bei uns hält der Techniker dem Juristen den Steigbügel, damit sich der in hohe Stellungen emporschwingt - das ist sein Beruf." (Wittenbauer /167/, S. 69)

Im Absolventenverband der Grazer Technik waren zwar Bauräte der Landesregierung, Inspektoren der Südbahngesellschaft, Chef-Chemiker, Hochschulprofessoren und angestellte Maschinenbauingenieure neben Fabriks- und Gutsbesitzern vertreten.

Das konsequente Lobbying der Ingenieurvereine dürfte nicht ohne Folgen für die unternehmerische Personalpolitik geblieben sein. Jedenfalls belegen betriebliche Beispiele, daß sich der Akademikeranteil in der Privatwirtschaft in der Zwischenkriegszeit erhöhte. So betrug Mitte der 1930er Jahre in einem steirischen Stahlunternehmen der Anteil der technischen Angestellten mit Hochschulabschluß knapp 44%. Die Inflation der Hochschulabsolventen äußerte sich in einem Auseinanderfallen von Ausbildung und Beschäftigung bei den Akademikern, die jetzt auf Stellen saßen, die vor dem Ersten Weltkrieg noch mit Meistern oder Gewerbeschülern besetzt worden waren. Die Lage am Arbeitsmarkt verschlimmerte sich drastisch in der Weltwirtschaftskrise, als auch technische Fachkräfte keine Stelle mehr fanden. 1934 waren 22,5% der Ingenieure und 32,6% der technischen Angestellten ohne Job. Da im Inland keine Nach-frage vorhanden war und im öffentlichen Dienst Aufnahme-sperre herrschte, wanderten viele österreichische Techniker ins Ausland, insbesondere nach Deutschland ab. An der Grazer Technik sollen es bis zu 90% der Absolventen gewesen sein, die vor 1938 ins „Altreich“ gingen.

Akademisierung und Ausbildungsdefizite#

Den Aufstieg der technischen Lehranstalten und ihre Gleichstellung mit den Universitäten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kann man noch unter einem anderen Gesichtspunkt betrachten: Die Akademisierung des Ingenieurberufs war ein wichtiges Instrument des sozialen Aufstiegs und der gesellschaftlichen Anerkennung einer ganzen Berufsgruppe. Sie war sozusagen die „Eintrittskarte“ der Ingenieure in die Welt des Bildungsbürgertums, in der neuhumanistische Werte - trotz aller Fortschritte in Naturwissenschaft und Technik - nach wie vor den Ton angaben. Die mathematisch-naturwissenschaftliche Fundierung der Technik, die die Voraussetzung für ihre Verwissenschaftlichung bildete, sowie die Forcierung der Grundlagenforschung neben der anwendungsorientierten Forschung an den Hochschulen trugen zur Etablierung einer eigenständigen "Wissenschaft vom Erfinden" bei und verhalfen ihr in der akademischen Welt zu Anerkennung. Bis zu einem gewissen Grad dürfte daher auch für die Technikwissenschaften gelten, was an den Universitäten ein wesentliches Element akademisch-professoralen Selbstverständnisses darstellte: das Ideal einer "reinen" und "zweckfreien" Wissenschaft als ideologische Klammer, die die immer stärker in spezialisierte Teilsdisziplinen auseinanderfallende scientific community im deutschsprachigen Raum zusammenhielt. Aus diesem Grund bemühten sich Hochschullehrer, den Ingenieurberuf vom Vorwurf des schnöden Materialismus reinzuwaschen, indem sie die kulturellen Leistungen der Technik herausstrichen:

"So ist es denn Pflicht des Technikers, das Möglichste zur Verkleinerung seines äußeren Erfolges selbst zu thun, und seinen Ehrgeiz mit dem Bewusstsein zu befriedigen, sein Bestes geleistet zu haben und ein neues Stück Cultur dem alten angefügt zu haben. Diese Art der Selbstbefriedigung ist es aber auch, welche ihn drängt, ohne irgend welche Rücksicht auf seinen eigenen materiellen Vortheil, stets sein bestes Wissen und Können einzusetzen und in seinem Berufe keinerlei Anstrengungen, Entbehrungen und Gefahren zu scheuen, ja im gegebenen Falle selbst sein Leben zu wagen.2 (Heyne /43/, S. 21)

Trotz dieser schönen Worte, die anläßlich der Eröffnung der Alten Technik gesprochen wurden, wurde man das Handwerkerimage nicht so leicht los, das Vorurteil, bloß "höhere Fachschulen" zu sein, sozusagen "Pflegestätten einer Wissenschaft II. Ranges", scheint sich auch in den folgenden Jahrzehnten hartnäckig gehalten zu haben (z.B. Engel /23/ u. Postuvanschitz). Doch mit zunehmender Aufweichung des antiutilitaristischen Bildungs- und Wissenschaftsideals veränderten sich im 20. Jahrhundert die Argumente, mit denen für die Sache der Technik in der Öffentlichkeit geworben wurde. Der sich altruistisch an die Wissenschaft hingebende Gelehrte hatte als Leitfigur ausgedient, stattdessen traten ökonomische Argumente in den Vordergrund: Die Formulierungen, die den Wechsel der politischen Systeme von der Ersten Republik, über den Nationalsozialismus bis zur Zweiten Republik widerspiegeln, lauteten jetzt "Vergrößerung und Verbreitung des Volkswohlstandes", "Dienst an der Volksgemeinschaft" oder "Steigerung des Lebensstandards" durch technisch-wissenschaftliche Forschung (Engel /23/; Härtel /39/; Bauer/Gilli/Hohenberg u.a. /8/).

Doch zurück zur letzten Jahrhundertwende und zur Akademisierung des Ingenieurberufs. Der Aufstieg der Polytechnika zu Universitäten wirkte sich dahingehend aus, daß in der Ausbildung bald Defizite sichtbar wurden, weil die Lehrpläne mit Theorie überfrachtet waren und dadurch das anwendungs- und problemorientierte Lernen zu kurz kam. Dieser fehlende Praxisbezug wurde seit den 1890er Jahren wiederholt zur Zielscheibe der Kritik. Experten warfen den technischen Hochschulen vor, daß sie keine brauchbaren Ingenieure sondern Gelehrte heranbilden würden: "Die officiellen Studienpläne der technischen Hochschulen enthalten meist nichts, was zur Belehrung für das Schaffen in der wirtschaftlichen Welt nutzbar gemacht werden könnte, aber übermäßig viel einseitige Theorie, welche die Fähigkeit des klaren Blickes trübt." (zit. nach: Ludescher/91/, S. 93)

Bemängelt wurde außerdem das Fehlen nichttechnischer Fächer in den Lehrplänen wie Geschichte, Betriebs- und Volks-wirtschaft, Recht oder Sprachen. Vorgeschlagen wurde neben einer Verkürzung der Studienzeit auch eine über die bisherige Ferialpraxis hinausgehende, einjährige obligatorische Werkstättenpraxis. (Vgl. Merkl /96/) Die Aufwertung der Praxis bedeutete jedoch nicht, daß damit der herrschende status quo, d.h. die immer weiter voranschreitende Trennung von planenden und ausführenden Tätigkeiten, von Hand- und Kopfarbeit im industriellen Arbeitssystem infrage gestellt worden wäre. Sie resultierte vielmehr aus der vagen Befürchtung eines Facharbeitermangels als Folge eines langfristigen Trends zu den Büroberufen ("Scheu vor der manuellen Arbeit"). Im Unterschied dazu hatte sich in den 1860er Jahren ein Experte noch aus prinzipiellen Gründen gegen die Trennung von Hand- und Kopfarbeit in der Ingenieurausbildung gewandt und die Meinung vertreten, daß der angehende Mechaniker nur so viel Geometrie, Algebra, höhere Analysis und Zeichnen lernen soll, wie er "für die praktische Anwendung benöthigt" (Winter /165/, S. 58).

Ungeachtet dieser Vorwürfe war jedoch ein reger Transfer von Personen und Wissen zwischen Hochschule und Wirtschaft gang und gäbe. Abgesehen von den Absolventen, die akademisches Know-how in die Betriebe einbrachten, wurden Vertreter von Industriebetrieben in universitäre Kommissionen nominiert. Und die Hochschulen rekrutierten ihrerseits wissenschaftliches Personal mit entsprechender Industrieerfahrung. Um zwei Beispiele zu nennen: Bevor Franz Hlawatschek 1865 als Professor des Maschinenbaus an die Technische Hochschule Graz berufen worden war, hatte er vier Jahre als Konstrukteur in einer Maschinenfabrik und in einem Eisenhüttenwerk im Rheinland und anschließend zwei Jahre als erster Ingenieur in einer anderen Maschinenfabrik in Prag gearbeitet. Auch sein Nachfolger, Ernst Bendl, war fast drei Jahrzehnte in diversen Maschinenfabriken, zuletzt als stellvertretender technischer Direktor der Maschinenfabrik Andritz tätig.

Und dennoch: Der Vorwurf mangelnder Praxisnähe in der Ingenieurausbildung war deswegen nicht vom Tisch. So sah sich 1896 ein junger Ingenieur bei seiner ersten Anstellung in einem Wiener Kabelwerk mit handfesten Schwierigkeiten konfrontiert:

"Als der Besitzer mich eines Tages fragte, ob ich ihm etwas von gekreuzten Riemen sagen könnte, antwortete ich ihm mit einer mathematischen Formel, die die Abhängigkeit der Zugkraft vom Winkel gab, mit dem der Riemen die Riemenscheibe umspannte, und es war, als wenn ich mit ihm chinesisch gesprochen hätte. Er hatte wohl einmal eine Hochschule besucht, aber wenn er je die Formel gelernt hatte, so hatte er sie längst vergessen, und was er brauchte, war keine Formel, sondern praktischer Rat." (Rosenberg /125/, S. 19)

Die Frage der Vermittlung zwischen Theorie und Praxis, zwischen technischer und ökonomischer Realität sollte ein Problem bleiben, das Hochschullehrende, Studierende und Bildungspolitiker bis heute beschäftigt.

Aus- und Rückblick#

Die Informationsexplosion in der heutigen Gesellschaft, die Veränderungen in der Arbeitswelt und der damit einhergehende beschleunigte Wandel beruflicher Anforderungsprofile haben den Stellenwert der beruflichen Erstausbildung nachhaltig verändert: Es wird immer schwieriger, fachliche Qualifikationen langfristig zu prognostizieren und Menschen so auszubilden, daß sie ein Arbeitsleben lang für die Anforderungen der beruflichen Wirklichkeit gerüstet sind. Die vom Arbeitsmarktservice herausgegebene Berufs- und Studieninformation "Technik" listet für das Jahr 1997 rund 30 verschiedene Hoch- und Fachhochschulstudien (ohne Zusatz- und Aufbaustudien) auf. Mittlerweile dürften noch einige dazugekommen sein. 1888, im Jahr der Eröffnung der Alten Technik, waren es gerade vier. Kein Wunder, daß lebensbegleitendes Lernen und der Erwerb von fachübergreifenden Schlüsselqualifikationen wie Interdisziplinarität, Lernen lernen, Teamfähigkeit usw. von Bildungsexperten immer wieder als Ausweg aus dem Dilemma genannt werden. Doch ganz neu sind diese Rezepte nicht. Oder, um es mit den Worten des damaligen Rektors der Technischen Hochschule Graz, Wilhelm Heyne, zu sagen:

"Also - Geologe, Meteorologe, Chemiker, Mikroskopiker, Arzt, Jurist und Techniker, dies alles soll dieser Ingenieur in einer Person sein? (...) Nun, so ist es auch nicht gemeint (...). Er muss soviel Kenntnisse von jedem dieser Fächer besitzen, um an den Specialisten nicht nur die entsprechenden Fragen stellen zu können, sondern auch dessen Antworten zu verstehen." (Heyne /43/, S. 24)

Literaturhinweise:#

- BAUER, K.; GILLI, P.; HOHENBERG, F. u.a.: Wozu mehr und besser ausgebildete Diplomingenieure?, Graz 1967

- DEUTSCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE IN PRAG (Hg.): Die k.k. Deutsche Technische Hochschule in Prag 1806-1906. Festschrift zur Hundertjahrfeier, Prag 1906

- ENGEL, Robert: Ziele und Probleme des neueren Dampflokomotivenbaues. Inaugurationsrede, in: Bericht der TH Graz über die feierliche Inauguration für das Studienjahr 1932/33, Graz 1932, S. 13-31

- ENGELBRECHT, Helmut: Geschichte des österreichischen Bildungswesens. Erziehung und Unterricht auf dem Boden Österreichs, Bd. 4, Wien 1986

- HÄRTEL, Adolf: Gedanken zur Neuordnung des Ausbildungsganges für Diplom-Ingenieure der Fachrichtung Maschinenbau, in: Papesch, Josef; Tepner, Wilfried v. (Hg.): Das Joanneum. Beiträge zur Naturkunde, Geschichte, Kunst und Wirtschaft des Ostalpenraumes, Bd. 4, Graz 1941, S. 99-108

- HEYNE, Wilhelm: Rede des antretenden Rectors, in: Die feierliche Eröffnung des Neubaues der k.k. Technischen Hochschuleam 12. December 1888 und die Inauguration des Rectors für das Studienjahr 1888/89 am 13. December 1888, Graz 1888, S. 13-25

- KÖNIG, Wolfgang; WEBER, Wolfhart: Netzwerke Stahl und Strom 1840-1914 (= Propyläen Technikgeschichte), Frankfurt/M.-Berlin 1990

- LUDESCHER, Marcus: Büromenschen. Angestellte und Dienstleistungsarbeit in Österreich. Eine sozialgeschichtliche Untersuchung (= Arbeit - Bildung - Gesellschaft 19), München-Wien 1998

- LUDESCHER, Marcus: Das wissenschaftliche Personal an der TU Graz, Teil 2: 1914 bis 1945 (TUG Projektdokumentation), Graz 1995

- LUDESCHER, Marcus: Zur Geschichte der TU Graz. Zwei Texte (TUG Projektdokumentation), Graz 1995

- MANEGOLD, Karl-Heinz: Geschichte der technischen Hoch-schulen, in: Technik und Bildung, hrsg. von Böhm, Laeti-tia; Schönbeck, Charlotte (= Technik und Kultur 5), Düs-seldorf 1989, S. 204-234

- MERKL, Johann Ritter von: Über die Heranbildung der Ingenieure in mechanischen Betrieben, in: Zeitschrift des Österreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereines, 62(1910), S. 309-312

- MISCHLER, Ernst; ULBRICH, Josef (Hg): Technische Hochschulen, in: Österreichisches Staatswörterbuch. Handbuch des gesamten österreichischen öffentlichen Rechtes, hrsg. von Mischler, Ernst; Ulbrich, Josef, Bd. 4, Wien 1909, S. 510-527

- POSTMAN, Neil: The End of Education?, Vortrag, gehalten am 6.6.1997 im Haus der Industrie, Wien

- POSTUVANSCHITZ, Fritz: Über Studien-, Berufs- und Standesfragen der akad. Technikerschaft (= Rede anläßl. der Immatrikulation), Graz-Leipzig 1917

- ROSENBERG, E.: Der Werdegang eines Ingenieurs, Wien 1950

- VERBAND EHEMALIGER GRAZER TECHNIKER (Hg.): Festschrift zur Jahrhundertfeier des Joanneums, Graz 1911

- WINTER, Josef: Ueber Maschinenwesen, in: Jahresbericht der Akademie für Handel und Industrie in Graz 1866, Graz 1866, S. 48-61

- WITTENBAUER, Ferdinand: Der weite Blick. Komödie in vier Tagen, Leipzig 1907

- ZWECKBRONNER, Gerhard: Technische Wissenschaften im Industrialisierungsprozeß bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, in: Technik und Wissenschaft, hrsg. von Hermann, Armin; Schönbeck, Charlotte (= Technik und Kultur 3), Düsseldorf 1991, S. 400-428

© Text und Bilder: Josef W. Wohinz

- Die Technik in Graz

- Erzherzog Johann

- Vom Museum zur Pilotuniversität

- Vom Lesliehof zum virtuellen Campus

- Die Technische Hochschule Graz im Dritten Reich

- Vom Erzherzog zur scientific community

- Nikola Tesla

- Otto Nußbaumer

- Richard Zsigmondy

- Ferdinand Wittenbauer

- Doctor Johann Löschner

- Zum Berufsbild des Technikers

- Vom Radwerk zur Neuen Technik

- Von der industriellen Revolution zur Informationsgesellschaft

- Von Graz aus in die ganze Welt

- Menschen von heute - Aufgaben für morgen