Donaulimes

Als Donaulimes bezeichnet man den Teil der römischen Militärgrenze entlang der Donau im heutigen Deutschland, Österreich, der Slowakei, in Ungarn, Serbien, Bulgarien und Rumänien.

Geschichte

Kaiser Augustus hat durch seine nordwärts gerichtete Expansionspolitik, von Italien, der Adriaküste und Mazedonien ausgehend, im Laufe seiner Amtszeit (30 v. Chr. bis 14 n. Chr.) das gesamte Gebiet des Donaulimes (Südufer) zur Nordgrenze des Römischen Reiches erklären können.[1] Dies geschah durch Eroberungen und Verhandlungen in der folgenden Reihenfolge:

Spätere Veränderungen erfolgten im oberen Bereich durch den Gewinn von Agri decumates zwischen Rhein und Donau (86 n. Chr.) sowie am Unterlauf der Donau durch die Besetzung Dakiens nördlich von Moesien (107 n. Chr.). Hier mussten sich die Römer allerdings im Jahr 280 n. Chr. wieder zurückziehen.

Beschreibung

Die Grenzbefestigung bestand aus zahlreichen Wachtürmen, Legionslagern und Kastellen. Aufgrund ihres versumpften und verästelten Ufers war die Donau nur mit Schwierigkeiten zu überwinden. Daher wurde anders als entlang des in Deutschland verlaufenden Obergermanisch-Rätischen Limes kein Grenzwall angelegt. Die Lager wurden Mitte des 1. Jahrhunderts errichtet. Später wurden unter Trajan die Lager, die ursprünglich nur mit Erdwällen umgeben waren, auch mit Steinmauern umgeben.

Entlang des Limes wurde eine Straße angelegt, welche die Stationen, Kastelle und Festungen bis zum Donaudelta verband, der Donauweg (lateinisch Via Istrum).[2] Die Römer nutzten die Donau auch zur zivilen und militärischen Schifffahrt, sodass einzelne Standorte als Flottenkastelle für die römische Donauflotte Classis Pannonica bezeichnet werden.

Unterteilungen

Bedingt durch die Länge dieser Grenze wird der Donaulimes oft noch in folgende Bereiche unterteilt:

- Obergermanisch-Raetischer Limes, wobei nur Teile entlang der Donau zum Donaulimes gezählt werden

- Norischer Limes

- Pannonischer Limes (entsprechend Ober-, Unterpannonien)

- Mösischer Limes oder auch

- Dakischer Limes (ab der Aufgabe Dakiens nördlich der Donau durch Aurelian)

-

Der Rätische Donaulimes zwischen Regensburg und Passau

-

Der Norisch-Pannonische Limes im heutigen Österreich

-

Der Pannonische Limes im heutigen Ungarn

-

Der Mösische Limes im heutigen Bulgarien und Rumänien

Obergermanisch-Raetischer Limes

Dieser Teil der ehemaligen Außengrenze des Römischen Reichs zwischen Rhein und Donau verläuft vom Rheinufer bei Rheinbrohl in Rheinland-Pfalz über Hessen und Baden-Württemberg bis nach Passau an der Donau. Der Donaulimes beginnt im Westen mit dem Kastell Abusina an der Abens (etwa 500 Meter vor deren Mündung in die Donau) in Neustadt an der Donau in Bayern. Hier war auch ein Vexillationslager angesiedelt. Das UNESCO-Welterbe Donaulimes enthält noch einen Ort westlich davon, die römischen Thermen in Bad Gögging. Das erste Truppenlager ist das Vexillationslager in Eining-Unterfeld. Kastelle und Türme schützten die Grenze am weiteren Flusslauf stromabwärts, mit Konzentrationen beim Legionslager Castra Regina (Regensburg), bei Straubing und bei Passau.

Siehe auch: Liste der Kastelle am Obergermanisch-Raetischen Limes - Donaulinie

Limes in Noricum

Die Passauer Kastelle Boiotro und Boiodurum stellen den nördlichen Beginn des norischen Limes dar. Im Abstand von 14 Kilometer wurden Hilfskastelle Richtung Osten angelegt. Der damalige Verlauf entsprach von Linz bis Wien ungefähr der heutigen Wiener Straße (B 1). Das Kastell Zeiselmauer ist die südlichste Befestigung.

Da auch die Donau nicht immer den notwendigen Schutz bot, wurden auch am Nordufer Brückenköpfe, wie in Stillfried oder am Oberleiser Berg, gegen die Markomannen errichtet. Diese wurden aber unter Mark Aurels Sohn Commodus wieder geräumt und entlang der Donau ein sieben Kilometer breiter toter Streifen angelegt.

Die zunehmend wieder verfallenden Befestigungsanlagen wurden erst unter Kaiser Valentinian I. (364–375) wieder renoviert und den aktuellen Kampfmethoden angepasst. Mauern wurden verstärkt und Wehrgräben erneuert. Außerdem wurden Türme an die Mauern angebaut. So fand man bei Oberranna im Jahr 1960 Reste eines Wachtturmes. Diese Befestigung hielt aber nur weitere hundert Jahre. Im Jahr 488 wurde das heute österreichische Staatsgebiet geräumt. Die römischen Befestigungen am Unterlauf der Donau wurden auch danach wiederholt instand gesetzt, vor allem unter Anastasios I. und Justinian I. Sie dienten letztmals während der Balkanfeldzüge des Maurikios und auch unter seinem Nachfolger Phokas als Basis für größere militärische Operationen und wurden teilweise noch bis zum Einfall der Protobulgaren 679 auf das Gebiet der Provinz Moesia secunda gehalten.

Erhalten sind noch einzelne Wehrtürme in Bacharnsdorf in Niederösterreich, in Mautern (Favianis) und in Traismauer (Augustiana). Auch in Tulln und Zeiselmauer gibt es noch erhaltene Reste. Im Kürnberger Wald nahe Linz existieren Reste einer Ruine eines Wachturmes aus römischer Zeit.

Siehe auch: Liste der Kastelle in Noricum und Oberpannonien

Limes in Oberpannonien

Das Kastell Klosterneuburg war die erste Befestigung nach der Grenze zu Noricum. Als Vindobona waren in Wien römische Truppen massiert. Das älteste Kastell und Legionslager im heutigen Österreich war das von Carnuntum beim heutigen Petronell-Carnuntum. Auf slowakischem Staatsgebiet liegend, folgt bald Kastell Gerulata (Rusovce). Weitere Befestigungen lagen am rechten Flussufer auf heutigem ungarischem Hoheitsgebiet, wie das Legionslager Brigetio (Komárom-Szőny). Diesem gegenüber lag auf slowakischem Hoheitsgebiet das Kastell Kelemantia.

Siehe auch:

Limes in Niederpannonien

An der unteren Donau, zwischen dem heutigen Bulgarien und Rumänien, wurde während der Herrschaft von Kaiser Tiberius im 1. Jahrhundert auf der rechten (bulgarischen) Seite die Untere Donaustraße gebaut (englisch Low Danubian Road), eine Römerstraße.

Römische Militärlager (Kastelle), kleinere Garnisonen und Wachtürme wurden zu beiden Seiten der Donau errichtet. Ebenso wurden zivile Siedlungen, überwiegend für Veteranen und ehemalige Legionäre, gebaut. Folgende römischen Garnisonen waren die ersten, die im 1. Jahrhundert an der unteren Donau errichtet wurden:

- Augustae (in der Nähe des Dorfes Hurlets)

- Valeriana (in der Nähe des Dorfes Dolni Vadin)

- Variana (in der Nähe des Dorfes Leskowez)

- Almus (in der Nähe der Stadt Lom)

- Regianum (in der Nähe der Stadt Kosloduj)

Die meisten Befestigungen lagen am rechten Flussufer auf heutigem ungarischem Hoheitsgebiet, wie das Legionslager Aquincum (Budapest). Ein kurzer Abschnitt ist heute kroatisches Staatsgebiet.

Siehe auch:

Limes in Obermösien (Moesia Superior)

Folgende Legionslager sicherten den „nassen Limes“ in diesem Bereich ab:

- Singidunum (Belgrad, Serbien)

- Viminatium (Kostolac)

- Aquae (Prahovo, Bulgarien)

- Ratiaria (in der Nähe des Dorfes Artschar)

Siehe auch: Liste der Kastelle am moesischen Limes

Limes in Niedermösien (Moesia Inferior)

Im untersten Teil des Donaulimes liegen die Truppenlager Oescus (jetzt Gigen), Novae (Swischtow), Durostorum (Silistra) auf bulgarischem Hoheitsgebiet sowie Troesmis (jetzt Kreis Tulcea) im heutigen Rumänien. Die Befestigungen sichern die Grenze bis zum Donaudelta und ihrer Mündung ins Schwarze Meer.

Siehe auch: Liste der Kastelle am moesischen Limes

UNESCO-Welterbe

| Grenzen des Römischen Reichs – Donaulimes (westliches Segment) | |

|---|---|

| UNESCO-Welterbe |

|

| Vertragsstaat(en): | |

| Typ: | Kultur |

| Kriterien: | (ii) (iii) (iv) |

| Fläche: | 1.670,6422 ha |

| Pufferzone: | 1.074,6755 ha |

| Referenz-Nr.: | 1608 |

| UNESCO-Region: | Europa und Nordamerika |

| Geschichte der Einschreibung | |

| Einschreibung: | 2021 (Sitzung 44) |

Zum 1. Februar 2018 wurde ein gemeinsamer Antrag Deutschlands, Österreichs, der Slowakei und Ungarns eingereicht, um den Donaulimes in die Welterbeliste aufzunehmen. Eine Entscheidung sollte im Juli 2019 fallen, ob der Donaulimes als UNESCO-Welterbe anerkannt wird.[3] Der Weltdenkmalrat, der das Welterbekomitee berät, hat diese Stätte zur Aufnahme in die Liste empfohlen.[4] Doch die ungarische Regierung scherte kurzfristig aus dem Anerkennungsprozess aus, da sie nun wünschte, dass die Überreste der römischen Stadt Aquincum im Norden von Budapest aus dem Welterbe ausgeklammert werden sollten. Damit wurde die Bewerbung für alle Teilnehmer hinfällig. Nach einer Überarbeitung des Vertragswerks sollte der Prozess 2021 wiederholt werden, doch erneut blockierte die Regierung Orban in Ungarn kurz vor dem Abschluss des Anerkennungsverfahrens die Aufnahme des Donaulimes in die Welterbestätten.[5] Am 30. Juli 2021 entschied das Welterbekomitee der UNESCO, einen im heutigen Deutschland, in Österreich und in der Slowakei gelegenen Abschnitt des Donaulimes unter der Bezeichnung Grenzen des Römischen Reichs – Donaulimes (westliches Segment) in die Liste der Welterbestätten aufzunehmen. Der ungarische Abschnitt des Donaulimes bleibt vorerst ausgeklammert, weil Ungarn sich aus der zunächst gemeinsam mit Deutschland, Österreich und der Slowakei eingereichten Bewerbung zurückgezogen hatte.[6] Dies hat zur Folge, dass die Welterbestätte statt 175 nur noch 77 Elemente enthält.[7] Der östliche Teil des Donaulimes auf dem Gebiet der heutigen Nationalstaaten Bulgarien, Kroatien, Rumänien und Serbien wird ebenfalls im Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungsprozesses von diesen Ländern nominiert; die jeweiligen Abschnitte wurden hierzu inzwischen in die nationalen Tentativlisten aufgenommen.[8][9][10][11]

Siehe auch

Literatur

- Von Augustus bis Attila. Leben am ungarischen Donaulimes. In: Susanne Biegert (Hrsg.): Schriften des Limesmuseums Aalen. Band 53. Theiss, Stuttgart 2000, ISBN 3-8062-1541-3.

- Gerda von Bülow u. a. (Hrsg.): Der Limes an der unteren Donau von Diokletian bis Heraklios. Vorträge der Internationalen Konferenz Svištov, Bulgarien (1.–5. September 1998). NOUS, Sofia 1999, ISBN 954-90387-2-6.

- Herwig Friesinger u. a. (Hrsg.): Der römische Limes in Österreich. Führer zu den archäologischen Denkmälern. 2, korrigiert Auflage. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2002, ISBN 3-7001-2618-2.

- Kurt Genser: Der Donaulimes in Österreich. In: Württembergisches Landesmuseum (Hrsg.): Schriften des Limesmuseums Aalen. Band 44. Stuttgart 1990.

- Ralph F. Hoddinott: Bulgaria in Antiquity. An archeological introduction. Ernest Benn Ltd., London 1975, ISBN 0-510-03281-8, S. 111–142.

- Sonja Jilek: Grenzen des Römischen Reiches: Der Donaulimes, eine römische Flussgrenze. Uniwersytet Warszawski, Warschau 2009, ISBN 978-83-928330-7-9.

- René Ployer und Stefan Traxler: Der Donaulimes – westlicher Abschnitt – UNESCO-Welterbe seit 30. Juli 2021. In: Gesellschaft für Archäologie in Oberösterreich (Hrsg.): Sonius – Archäologische Botschaften aus Oberösterreich. Nr. 30. Leonding 30. April 2022, S. 14–16.

- Andreas Schwarcz, Peter Soustal und Antoaneta Tcholakova (Hrsg.): Der Donaulimes in der Spätantike und im Frühmittelalter. Wien 2016, ISBN 978-3-643-50689-4.

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Großer Atlas zur Weltgeschichte. „Das Römerreich von Augustus bis Hadrian“. 8. Auflage. Westermann, Braunschweig 1972, ISBN 3-14-100919-8, S. 34–35 Karte I.

- ↑ Nach Ister, der in der Antike verbreiteten Bezeichnung für den Unterlauf der Donau.

- ↑ Wissenschaftsstaatssekretär Bernd Sibler zum eingereichten Antrag auf Erweiterung der Welterbestätte „Grenzen des römischen Reichs“ um den Donau-Limes. Pressemitteilung des bayerischen Kultusministeriums. 2. Februar 2018, abgerufen am 12. Februar 2018.

- ↑ Item 8B of the Provisional Agenda: Nominations to the World Heritage List. (PDF) 20. Mai 2019, abgerufen am 16. Juni 2019 (englisch).

- ↑ Beispielloser Fall: Donaulimes vorerst nicht Welterbe. In: br.de. 26. Juli 2021, abgerufen am 27. Juli 2021.

- ↑ Marcel Kehrer: Donaulimes wird Welterbe. In: br.de. 31. Juli 2021, abgerufen am 8. Juli 2023.

- ↑ Danube Limes. In: World Heritage Site. Abgerufen am 8. Juli 2023 (englisch).

- ↑ Frontiers of the Roman Empire – The Danube Limes (Bulgaria) (Submission). In: whc.unesco.org. 31. Januar 2020, abgerufen am 8. Juli 2023 (englisch).

- ↑ Frontiers of the Roman Empire – The Danube Limes (Croatia) (Submission). In: whc.unesco.org. 31. Januar 2020, abgerufen am 8. Juli 2023 (englisch).

- ↑ Frontiers of the Roman Empire – The Danube Limes (Romania) (Submission). In: whc.unesco.org. 31. Januar 2020, abgerufen am 8. Juli 2023 (englisch).

- ↑ Frontiers of the Roman Empire – The Danube Limes (Serbia) (Submission). In: whc.unesco.org. 31. Januar 2020, abgerufen am 8. Juli 2023 (englisch).

License Information of Images on page#

| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |

|---|---|---|---|---|

| A Római Birodalom határai és provinciái | Eigenes Werk | Hnumhotep | Datei:A Római Birodalom.jpg | |

| Die nördliche Balkanhalbinsel in der Spätantike (6. Jahrhundert), mit den spätrömischen Provinzen, Hauptsiedlungen und Straẞen. | Eigenes Werk based on: Geophysical map taken from DEMIS Mapserver , which are public domain, other wise self-made. Map of the cities listed in Hierocles' Synecdemus after Ernest Honigmann, Le Synecdèmos d'Hiéroclès et l'opuscule géographique de Georges de Chypre , Brussels 1939 Florin Curta, The Making of the Slavs - History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500–700 , Cambridge University Press 2001, ISBN 978-0521802024 John F. Haldon, Warfare, state and society in the Byzantine world, 565–1204 Routledge 1999, ISBN 978-1857284959 . | Cplakidas | Datei:Balkans 6th century.svg | |

| Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |

| Flagge Deutschlands , Bundesflagge der Bundesrepublik Deutschland (→ Commons-Seite ), 1949–1959 auch Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik | Eigenes Werk | User:SKopp , User:Madden , and other users | Datei:Flag of Germany.svg | |

| Flagge der Slowakei | Eigenes Werk mittels: here , colors | SKopp | Datei:Flag of Slovakia.svg | |

| Karte des norisch-pannonischen Limes in Österreich. Suchbegriffe: Markomannen, Raetia, Inn, Batava (Passau), Boiotro (Passau), Burgus Passau-Haibach, Stanacum (Oberanna), Ioviacum (Schlögen), Ad Mauros (Eferding), Ovilava (Wels), Burgus Hirschleitengraben, Lentia (Linz), Lauriacum (Enns) Albing, St. Pantaleon-Stein, Ad Juvense (Wallsee), Danubia, Loco Felicis (Mauer an der Url), Wachtürme Ybbs, Arelape (Pöchlarn), Noricum, Limestürme in der Wachau, Favianis (Mautern) Plank am Kamp, Fels am Wagram, Augustianus (Traismauer), Cetium (St. Pölten), Asturis (Zwentendorf), Comagena (Tulln), Canabiaca (Zeiselmauer), Klosterneuburg, Vindobona (Wien), Kollnbrunn, Stillfried, March, Ala Nova (Schwechat), Aquinoctium (Fischamend), Engehartstetten, Carnuntum, Höflein, Pannonia Sup. | Eigenes Werk /Source of Information: Putzger – Historischer Weltatlas, 89. Auflage, 1965; Westermanns Großer Atlas zur Weltgeschichte, 1978 | Ziegelbrenner | Datei:Limes3.png | |

| Karte des Limes in Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien und Serbien (Pannonischer Limes). Die Karte wurde zunächst für das „Projekt Römischer Limes“ in der deutschen Wikipedia angelegt und später in andere Sprachen übersetzt. | Eigenes Werk /Source of Information: Putzger – Historischer Weltatlas, 89. Auflage, 1965; Westermanns Großer Atlas zur Weltgeschichte, 1978; weitere Quellen sind durch die Wikipedia-Artikel mit den jeweils angegebenen enzyklopädischen Quellen erschlossen. | Ziegelbrenner & Mediatus | Datei:Limes4.png | |

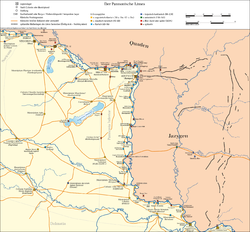

| Karte des Donaulimes in Serbien, Rumänien und Bulgarien. Suchbegriffe (Auswahl): Partiscum (Szeged), Tisia (Theiss), Tibiscus (Timis), Mures, Bassiana, Pannonia Inferior, Acumincum, Rittium, Burgenae, Taurunum (Zemun), Sigidunum (Belgrad), Octavum, Tricornium, Aureus Mons, Dalmatia, Viminatium, Lederata, Cuppae, Novae, Taliatae, Moesia Superior, Horreum Magri (Cuprijaa), Novae, Taliatae, Tekija, Sip, Karatas, Pontes, Egeta, Aquae (Prahovo), Bononia (Widin), Castra Martis (Kula), Ratiaria, Romuliana (Gamzigrad), Rabon (Jiu), Alutus (Olt), Oescus, Augustae, Oescus (Iskar), Dimum, Novae (Swishtow), Jairus (Yantra), Naparis (Ialomita), Moesia Inferior, Durostorum (Silistra), Sucidava (Celei), Pontus Euxinus (Schwarzes Meer), Tropaeum Traiani (Adamclisi), Parthenopolis (Movila), Callatis (Mangalia), Civitas Ausdecensium, Histria, Axiopolis (Cernavoda), Ulmetum, Argamum (Iancina), Troesmis, Cius, Carsium (Hârsova), Topalu, Noviodunum, Aegyssus (Tulcea), Salsovia (Mahmudia), Halmyris (Fundeni), Buzau, Hyerasus (Sereth), Pyretus (Pruth), Moldavia (Moldau) | Eigenes Werk /Source of Information: Putzger – Historischer Weltatlas, 89. Auflage, 1965; Westermanns Großer Atlas zur Weltgeschichte, 1978; | Ziegelbrenner | Datei:Limes5.png | |

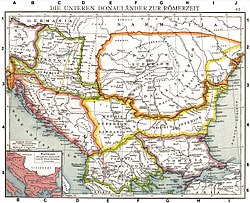

| Die unteren Donauländer zur Römerzeit. Alte historische Karte aus Droysens Historischem Handatlas, 1886 | Allgemeiner historischer Handatlas in 96 Karten mit erläuterndem Text Bielefeld , Velhagen & Klasing 1886, S. 16. | Gustav Droysen (1838 — 1908) | Datei:Roman provinces of Illyricum, Macedonia, Dacia, Moesia, Pannonia and Thracia.jpg | |

| Putzger – Historischer Weltatlas, 89. Auflage, 1965; Westermanns Großer Atlas zur Weltgeschichte, 1978; Martin Kemkes: „Römer an Donau und Iller. Neue Forschungen und Funde.“ Thorbecke, Sigmaringen 1996, ISBN 3-7995-0410-9 , S. 152f.; Dietwulf Baatz: Der Römische Limes. Archäologische Ausflüge zwischen Rhein und Donau. 4. Auflage. Gebr. Mann, Berlin 2000, ISBN 3-7861-2347-0 ; Thomas Fischer und Günther Ulbert: Der Limes in Bayern. Von Dinkelsbühl bis Eining. Theiss, Stuttgart 1983 ISBN 3-8062-0351-2 ; Wolfgang Czysz u.a.: Die Römer in Bayern. Lizenzausgabe. Nikol, Hamburg 2005, ISBN 3-937872-11-6 ; Dieter Planck u.a.: Imperium Romanum. Roms Provinzen an Neckar, Rhein und Donau . Theiss, Stuttgart 2005. ISBN 978-3-8062-2140-4 ; Thomas Fischer, Erika Riedmeier-Fischer: Der römische Limes in Bayern . Pustet, Regensburg 2008. ISBN 978-3-7917-2120-0 ; Daten des bayerischen Landesdenkmalamtes und des österreichischen Bundesdenkmalamtes | Eigenes Werk | Mediatus (Karteninhalt, Gestaltung, Präsentation) und ziegelbrenner (Farbe, konzeptionelles Aussehen) | Datei:Rätischer Donaulimes.png |