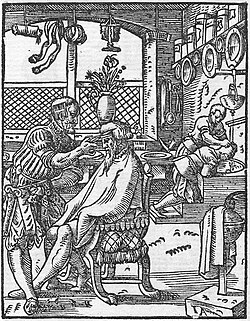

Feldscher

Der Feldscher (Mehrzahl: Feldschere) ist ein Heilkundiger, der früher Verwundungen von Soldaten chirurgisch versorgte. Ab dem 18. Jahrhundert durchlief er teilweise eine akademische Ausbildung. Die Bezeichnung entstand im 14. Jahrhundert in der Schweiz, ursprünglich in der Form Feldscherer,[1] zu mittelhochdeutsch schërn („abschneiden, schneiden, scheren“) und abgeleitet von „Scherer“ (Bezeichnung für den handwerklich tätigen zünftigen Chirurgen[2]), und bezeichnete bei Hans Sachs 1555 den Heereswundarzt.[3]

Heute findet sich der Beruf des Feldschers nur noch in Osteuropa, darunter in Russland und der Ukraine.

Historisches

Der Feldscher, Feldchirurg[5] oder Wundarzt[6] ist vom akademisch gebildeten Medicus, der sein Wissen an Universitäten erwarb, zu unterscheiden. Der Feldscher erlangte seine Kenntnisse in der Heilkunde über die Ausbildung bei halbprofessionellen Laien: dem (Bart-)Scherer, Barbier, Bader, dem Hufschmied und, selten, dem sozial geächteten Scharfrichter (der seine anatomischen Kenntnisse etwa an der Folterbank erlangte). Ihr Wissen erlangten sie als Lehrlinge und gaben es wiederum an solche weiter.

Erstmals in eine Militärorganisation fest eingebunden waren Feldschere bei den Landsknechten. Hier versorgte je einer pro Kompanie mit seinen Gehilfen Kranke und Verwundete. Die wesentlichen medizinischen Aufgaben waren Aderlass und Schröpfen, das Ausbrennen von Wunden mit einem Glüheisen, das Herausziehen von Kugeln, das Einrenken von Gliedmaßen und das Amputieren. Der Feldscher erhielt doppelten Sold, dazu von Erkrankten ein Extrageld, wenn die Verletzung bzw. Erkrankung „außerhalb des Dienstes“ erworben war.

Mittelalterliche und frühneuzeitliche Fachbücher für Feldschere und Wundärzte, welche die Behandlung von Verletzungen durch verschiedene Waffengattungen behandeln, erhielten (z. B. von Hans von Gersdorff) die Bezeichnung Feldbuch.[7]

Noch in einem 1774 erschienenen Lehrbuch für Wundärzte heißt es: „Unsere Wundärzte werden leider größtenteils beim Barbierbecken gebildet. Drei Jahre stehen sie bei den Barbieren und Badern in der Lehre. Nach Verlauf dieser Zeit werden sie Gesellen und haben weiter nichts gelernt, als den Bart putzen, Pflaster streichen und Aderlassen […] Viele können nicht einmal lesen.“

Seit dem frühen 18. Jahrhundert wurden Regimentsfeldschere zuvor an chirurgischen Lehranstalten akademisch ausgebildet. Damit verbesserte sich ihr Ansehen erheblich. In den meisten Armeen erhielten sie seit Mitte des 18. Jahrhunderts Offiziersrang, die Begriffe Regimentschirurgus und Regimentsmedicus wurden inzwischen häufig fälschlich synonym verwendet. Ihnen weiterhin untergeben waren die nicht-akademisch gebildeten Kompaniefeldschere (nun etwa Sergeanten oder Feldwebeln gleichrangig) und deren Gehilfen.

Mit der Vereinheitlichung der medizinischen Ausbildung Mitte des 19. Jahrhunderts endete deren bisherige Zweiteilung. Der moderne, umfassend gebildete Militärarzt löste den althergebrachten Medicus und Feldscher bzw. Feldarzt[8] und Feldchirurgen ab.

20. und 21. Jahrhundert

Ehemalige Sowjetunion

In den russischen Streitkräften sowie ukrainischen Streitkräften gibt es den Feldscher (Фельдшер) noch heute.

In der Sowjetunion und im heutigen Russland war und ist der Feldscher auch im zivilen Bereich als medizinische Hilfskraft tätig, welche selbstständig Sprechstunden abhält – vorzugsweise in ländlichen Gebieten. Durch die Fähigkeit, selbstständig medizinische Versorgung zu bieten, entlasten Feldscher das Gesundheitssystem und stellen sicher, dass auch in abgelegenen Gebieten eine Grundversorgung gewährleistet ist.[9]

Die Feldschere wurden und werden in Fachschulen ausgebildet. Sie absolvieren dort eine spezialisierte medizinische Ausbildung, die in der Regel kürzer als ein Medizinstudium ist, aber umfangreicher als eine pflegerische Ausbildung.[10] Die Ausbildung dauert oft etwa 3 bis 4 Jahre und umfasst eine Kombination aus theoretischen und praktischen medizinischen Kenntnissen.[11] Ein Haupteinsatzgebiet ist die medizinische Prophylaxe (Hygiene) und die medizinische Grundversorgung.

Weitere Länder, welche die Position des Feldschers übernommen haben, sind Bulgarien, Kasachstan[12], Usbekistan, Kirgisistan[13], Belarus, Georgien, Armenien[14], Mongolei[15] sowie Aserbaidschan.

Polen

In Polen gibt es eine historische Tradition des Feldschers (polnisch felczer), die jedoch heute weitgehend durch den Beruf des „Ratownicz Medyczny“ (Rettungssanitäter) ersetzt wurde.

Früher übernahmen Feldschere in Polen medizinische Grundversorgung und Notfallmedizin, während heute spezialisierte Rettungssanitäter und Krankenschwestern diese Aufgaben im ländlichen Bereich übernehmen.

Finnland

In Finnland existiert der Beruf der Sairaanhoitaja (Krankenschwester) mit einer zusätzlichen Qualifikation für die ländliche Versorgung.

Diese Fachkräfte übernehmen grundlegende medizinische Diagnosen und Behandlungen und arbeiten oft eigenständig, wenn kein Arzt vor Ort ist.

Bulgarien

Ganz ähnlich wie in Russland leitet ein Feldscher in Bulgarien eigenständig kleine Landambulatorien in Orten unter 4000 Einwohner. Dem Feldscher unterstehen dabei die Krankenschwestern. Die Ausbildungszeit, Ansehen und Bezahlung liegen in etwa zwischen Krankenschwester und Arzt.

Der Beruf des Feldschers hat in Bulgarien eine über 140-jährige Geschichte.

DDR

In der DDR wurden noch bis 1989 Arzthelfer für befreundete Entwicklungsländer ausgebildet (afrikanische Staaten, Afghanistan). Da in den Entwicklungsländern ein extremer und akuter Mangel an Ärzten herrschte, konnte so die Deckung einer gewissen medizinischen Grundversorgung sichergestellt werden. Die Ausbildung dieser Helfer war wesentlich billiger als die von Ärzten.

In der Nationalen Volksarmee der DDR zählten Feldschere zum Personal des Medizinischen Dienstes. Dort rangierten sie zwischen den Militärärzten und Krankenschwestern bzw. Sanitätsunteroffizieren.[16] Sie wurden bis 1967 an den Offiziersschulen für Rückwärtige Dienste in Erfurt, ab 1963 in Zittau, drei Jahre ausgebildet (Medizinische Fachschulausbildung). Teile der Ausbildung (Sektion) fanden an der Medizinischen Akademie Erfurt statt. In jedem Bataillon der NVA gab es bis 1990 einen Sanitätszug, dessen Leiter ein Feldscher mit der Planstelle Hauptmann war. Sein medizinisches Fachwissen umfasste die EVH (Erste Vorärztliche Hilfe), die Behandlung des traumatischen Schocks; weiterhin die Ausbildung des unteren Sanitätspersonals und die Erste-Hilfe-Ausbildung der Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten. Er organisierte in den unteren Ebenen der Armee (Zug, Kompanie, Bataillon) den Abtransport der Verwundeten vom Gefechtsfeld.

Nach entsprechenden Lehrgängen für Impfärzte erhielt der Feldscher die Impfberechtigung für Pocken, Typhus, Influenza, Tetanus. Einen Monat im Kalenderjahr arbeitete der Feldscher im Krankenhaus oder im Lazarett zur persönlichen Weiterbildung. Dort wurde er auch als Assistent bei chirurgischen Eingriffen eingesetzt. Es gab Feldschere, die selbstständig eine Hautstation leiteten. Ab 1967 wurden die Feldschere nach sowjetischem Muster ausgebildet. Ihre Ausbildungszeit betrug jetzt nur ein Jahr, sie wurden danach zum Fähnrich ernannt.

Anerkennung

Bei der Übersiedlung aus Osteuropa nach Westeuropa gibt es keine der Ausbildung entsprechende Berufsklasse. Eine zukünftige Berufsausbildung fällt dann in eine niedrigere Klasse.

„Die Inhaber eines bulgarischen Befähigungsnachweises für den Beruf des ‚фелдшер‘ (buchstäblich aus dem Deutschen: ‚Feldscher‘) haben keinen Anspruch darauf, dass ihr beruflicher Befähigungsnachweis in anderen Mitgliedstaaten im Rahmen dieser Richtlinie als der eines Arztes oder einer Krankenschwester bzw. eines Krankenpflegers für allgemeine Pflege anerkannt wird. ‚фелдшер‘ (‚Feldscher‘) sind daher nicht berechtigt, einen Antrag auf Zulassung in der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege (als „Diplomierte/r Gesundheits- und Krankenschwester/-pfleger“) zu stellen; sie können jedoch einen Antrag auf Zulassung zur Berufsausübung in der Pflegehilfe einbringen.“

Siehe auch

Literatur

- Ernst Consentius (Hrsg.): Meister Johann Dietz. Des Großen Kurfürsten Feldscher und Königlicher Hofbarbier. Nach der alten Handschrift in der Königlichen Bibliothek zu Berlin. = Meister Johann Dietz erzählt sein Leben (= Schicksal und Abenteuer. Bd. 11, ZDB-ID 513000-1). Zum ersten Male in Druck gegeben. Langewiesche-Brandt, Ebenhausen bei München 1915, Digitalisat auf Commons (DjVu-Format)

- Simone Trieder: Feldscher, Kratzer, Beutler. Vergangene Arbeitswelten (= Mitteldeutsche Kulturhistorische Hefte 15). Hasenverlag, Halle 2009, ISBN 978-3-939468-20-2.

Quellen zur Geschichte der Feldschere

- Conrad Brunner: Die Verwundeten in den Kriegen der alten Eidgenossenschaft. Geschichte des Heeressanitätswesens und der Kriegschirurgie in schweizerischen Landen vom Anfang der Eidgenossenschaft bis zum Jahre 1798. 2 Teile. Laupp, Tübingen 1903 (Teil 1 auch in: Beiträge zur klinischen Chirurgie. Bd. 37, 1901, ZDB-ID 125341-4, S. 1–174).

- Franz Hermann Frölich: Geschichtliches über die Militärmedicin der Deutschen im Alterthum und Mittelalter. In: Deutsches Archiv für Geschichte der Medicin und medicinische Geographie. Bd. 3, 1880, ZDB-ID 527039-x, S. 222–256.

- Franz Hermann Frölich: Über die Anfänge der Militärmedicin im Mittelalter. In: Deutsches Archiv für Geschichte der Medicin und medicinische Geographie. Bd. 5, 1882, S. 75–80.

- Nicolai Guleke: Kriegschirurgie und Kriegschirurgen im Wandel der Zeiten. Vortrag, gehalten am 19. Juni 1944 vor den Studierenden der Medizin an der Universität Jena. Fischer, Jena 1945.

- Ralf Vollmuth: Die sanitätsdienstliche Versorgung in den Landsknechtsheeren des ausgehenden Mittelalters und der frühen Neuzeit. Probleme und Lösungsansätze (= Würzburger medizinhistorische Forschungen. Bd. 51). Königshausen und Neumann, Würzburg 1991, ISBN 3-88479-800-6 (Zugleich: Würzburg, Universität, Dissertation, 1990).

- Gustav Wolzendorff: Die Feldchirurgie des Felix Würtz. Eine historische Studie. In: Der Militärarzt. Bd. 11, 1877, ISSN 1012-7291, Sp. 49–52, 59–62, 66–68 und 81–84.

- Peter Kolmsee: Unter dem Zeichen des Äskulap. Eine Einführung in die Geschichte des Militärsanitätswesens von den frühesten Anfängen bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Beiträge Wehrmedizin und Wehrpharmazie, Bd. 11. Beta Verlag, Bonn 1997, ISBN 3-927603-14-7.

- Der Niedergang der Hilfe für Verwundete und Kranke und des Feldscherertums im Dreißigjährigen Krieg, S. 52–54.

- Die Feldscherer in den Türkenkriegen und im Dienst deutscher Kurfürsten. Militärgesundheit und Frühaufklärung, S. 56–60.

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Duden online: Feldscher

- ↑ Vgl. Gustav Steiner: Aerzte und Wundaerzte, Chirurgenzunft und medizinische Fakultät in Basel. In: Basler Jahrbuch. 1954, S. 179–209, hier: S. 179 und 185.

- ↑ Friedrich Kluge, Alfred Götze: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20. Auflage, hrsg. von Walther Mitzka. De Gruyter, Berlin / New York 1967; Neudruck („21. unveränderte Auflage“) ebenda 1975, ISBN 3-11-005709-3, S. 191.

- ↑ Lateinische Beschreibung des Berufs im Ständebuch von Hartmann Schopper

- ↑ Vgl. auch Alfred Götze: Frühneuhochdeutsches Glossar. 2. Auflage. Bonn 1920 (= Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen. Band 101); Neudrucke (deklariert als „6. Auflage“, „7. Auflage“ usw.) Berlin 1960, 1967 und öfter, S. 74: „(Kriegs)-Chirurg“.

- ↑ Vgl. auch Friedrich Kluge, Alfred Götze: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20. Auflage, hrsg. von Walther Mitzka. De Gruyter, Berlin / New York 1967; Neudruck („21. unveränderte Auflage“) ebenda 1975, ISBN 3-11-005709-3, S. 191: „Heereswundarzt“.

- ↑ Gundolf Keil: ‚Prager Wundarznei‘. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin / New York 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 1181.

- ↑ Hilde-Marie Groß, Gundolf Keil (Hrsg.): ‚Wiltu die wunde wol bewarn‘. Ein Leitfaden feldärztlicher Notversorgung aus dem spätmittelalterlichen Schlesien. In: Fachprosaforschung - Grenzüberschreitungen 2/3, 2006/07, S. 113–134.

- ↑ Feldschery – die Dorfdoktorinnen. 12. August 2021, abgerufen am 1. Mai 2025.

- ↑ | BQ-Portal. Abgerufen am 1. Mai 2025.

- ↑ | BQ-Portal. Abgerufen am 1. Mai 2025.

- ↑ European Observatory on Health Care Systems: Health Care Systems in Transition: Kazakhstan. Copenhagen, 1999 (PDF). 15. März 2011, abgerufen am 24. September 2015 (englisch).

- ↑ World Health Organization and Ministry of Health, Kyrgyzstan. Integrated Management on Emergency and Essential Surgical Care (IMEESC). Bishkek, Kyrgyzstan, 2005 (PDF). Abgerufen am 20. Januar 2015.

- ↑ Wayback Machine. Abgerufen am 1. Mai 2025.

- ↑ T︠S︡olmongėrėl, T︠S︡. (T︠S︡ilaazhavyn), Kwon, Soonman., Richardson, Erica.: Mongolia health system review. , Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies. World Health Organization, on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, Copenhagen/Denmark 2013, ISBN 978-92-9061-609-2.

- ↑ Rüdiger Wenzke: Ulbrichts Soldaten. Die Nationale Volksarmee 1956 bis 1971. Hrsg.: Militärgeschichtliches Forschungsamt (= Militärgeschichte der DDR. Band 22). Ch. Links, Berlin 2013, ISBN 978-3-86153-696-3, S. 197.

- ↑ Information betreffend Zulassung zur Berufsausübung in der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege aus dem Herkunftsstaat Republik Bulgarien ( vom 31. Januar 2012 im Internet Archive)

License Information of Images on page#

| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |

|---|---|---|---|---|

| de:Deutsch-Französischer Krieg , Ambulanz zu Fröschweiler, deutscher Feldscher | eingescannt aus: Wolfgang Hesse: Ansichten aus Schwaben; Kunst, Land und Leute in Aufnahmen der ersten Tübinger Lichtbildner und des Fotografen Paul Sinner (1838-1925) , Gebrüder Metz, Tübingen 1989 | Paul Sinner | Datei:Ambulanz zu Fröschweiler August 1870 - deutscher Feldscher.jpg | |

| The Wikimedia Commons logo, SVG version. | Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) | Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa | Datei:Commons-logo.svg | |

| Begriffsklärungs-Icon (Autor: Stephan Baum) | Eigenes Werk ( Originaltext: Own drawing by Stephan Baum ) Original Commons upload as File:Logo Begriffsklärung.png by Baumst on 2005-02-15 | Stephan Baum | Datei:Disambig-dark.svg | |

| Originale Bildbeschreibung von der Deutschen Fotothek Ständebuch & Militär & Handwerk & Scherer & Feldscherer &Barbier | Deutsche Fotothek | Datei:Fotothek df tg 0002205 Ständebuch ^ Militär ^ Handwerk ^ Scherer ^ Feldscherer ^ Barbier.jpg | ||

| Datei:Wiktfavicon en.svg |