Friderike Maria Zweig

Friderike Maria Zweig, geborene Friederike Maria Burger, (* 4. Dezember 1882 in Wien, Österreich-Ungarn; † 18. Januar 1971 in Stamford, Connecticut, USA) war eine österreichische Schriftstellerin. Sie arbeitete auch als Journalistin, Lehrerin und Übersetzerin.

Leben

Familie und erste Ehe

Friderike Burger war die Tochter von Emanuel Burger (1844–1902) und Theresia Elisabeth Burger (geborene Feigl; 1844–1923). Sie besuchte das Wiener Mädchengymnasium Luithlen[1] und studierte an der Universität Wien Literatur und Französisch. Unter ihrem ersten Ehenamen Friderike von Winternitz trat sie ab 1902 als Autorin hervor, veröffentlichte mehrere Romane und schrieb für Westermanns Monatshefte, die Wiener Zeitung und die Vossische Zeitung. Während des Ersten Weltkrieges, den sie als ein Verbrechen ansah, organisierte sie das Internationale Komitee für dauernden Frieden.[2] Das brachte sie auch in eine geistige Nähe zu Stefan Zweig, der jenseits jeglicher Partei oder Religionsgemeinschaft für Humanität und Frieden eintrat.

1905 trat sie vom jüdischen zum römisch-katholischen Glauben über[3] und nahm dabei den Zweitnamen „Maria“ an.[4]

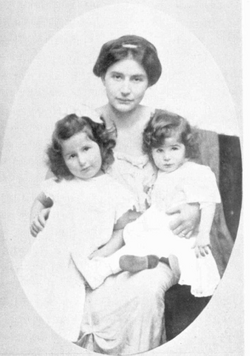

In erster Ehe war sie mit dem Finanzbeamten Felix Edler von Winternitz (1877–1950) verheiratet, von dem sie sich 1914 scheiden ließ. Das Paar hatte zwei Töchter, Alice Elisabeth (Alix, Lix) von Winternitz, verh. Störk (1907–1986), und Susanna Benediktine (Suse) von Winternitz, verh. Höller (1910–1998).

Engagement in der Frauenfriedensbewegung

Friderike Zweig war Teilnehmerin und Organisatorin verschiedener Frauenkonferenzen, die sich u. a. pazifistisch engagierten. Beispielsweise war sie 1915 Teil des Österreichischen Komitees auf dem 1. Internationalen Frauenfriedenskongress, bei dem europäische und nordamerikanische Frauen in Den Haag zusammenkamen. Sie überreichte die dort gestellten Friedensforderungen an die Regierung in Österreich. 1917 nahm sie an der Frauenversammlung des Internationalen Komitees für dauernden Frieden in Wien teil.[5] Des Weiteren war sie Teil des Allgemeinen Österreichischen Frauenvereins und vernetzte sich international in der Frauenfriedensbewegung.[6]

Ihr Engagement fand in den Artikeln Die Frauen und der Krieg und Die schwarze Grenze, welche beide 1918 in der Zeitschrift Die Friedens-Warte erschienen, publizistischen Ausdruck. In Die Frauen und der Krieg rief sie zur Unterstützung der Frauenkonferenz des Internationalen Komitees für dauernden Frieden auf, die im April 1918 in Bern stattfand. 1919 wurde das Komitee umbenannt und heißt bis heute Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit (IFFF).[5]

Zweite Ehe

1920 heiratete Friderike von Winternitz den Schriftsteller Stefan Zweig (1881–1942), den sie bereits im Jahr 1912 kennengelernt hatte. Ausschlaggebend war ein von ihr verfasster Roman mit dem Titel Vögelchen,[7] der offensichtlich einen starken Eindruck auf ihn gemacht hatte.[8] Während der Ehejahre in Salzburg stellte sie ihr literarisches und journalistisches Schaffen deutlich zugunsten der Unterstützung ihres Mannes zurück. Später schrieb sie biografische Werke über ihn.

Stefan Zweig hatte in den letzten Ehejahren den Verkauf des gemeinsamen Heimes auf dem Kapuzinerberg in Salzburg (Paschinger Schlössl) durchgesetzt. So musste sich Friderike Zweig mit ihren beiden Töchtern eine andere Unterkunft suchen. Diese fand sie ab dem 1. Juni 1937 in der großen Villa von Alois und Luise Staufer in der Nonntaler Hauptstraße 49 neben dem Römerwirt.[9] Ihr Mann hatte ihr aber verboten, dass sie sich dort selbst anmeldete, da er in Steuerstreitigkeiten mit den Salzburger Behörden verwickelt war und keinerlei Wohnsitz mehr in der Stadt haben wollte. Stattdessen wurden seine beiden Stieftöchter dort gemeldet.[10] 1938 ließen sich Friderike und Stefan Zweig scheiden.[11] Bis zu Stefan Zweigs Suizid blieben sie in enger brieflicher Verbindung und es kam immer wieder zu persönlichen Treffen mit ihm und auch seiner zweiten Frau Lotte Altmann.

Leben in Paris und Flucht aus Europa

Friderike Zweig bezeichnete Paris gerne als zweite Heimat. Dort hatte sie viele Freunde und Bekannte und war häufig in der Bibliothéque Nationale anzutreffen. 1938 zog sie in eine kleine Wohnung nahe des Place de l’Étoile (heute Place Charles de Gaulle). Ihr Aufenthalt in Frankreich war für ein paar Monate geplant, doch nach dem „Anschluss“ Österreichs konnte sie nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren.[4] Sie bezog eine Wohnung in der Rue de Grenelle, wo sie regelmäßig Quartettabende veranstaltete und befreundete Intellektuelle wie Joseph Roth sowie Julien und Lucienne Cain empfing.[12]

Ihre Tochter Susanne hielt sich aufgrund ihrer Arbeiten als Fotografin auch schon in Paris auf. Ihre Tochter Alice und deren Partner Herbert Carl Störk konnten erst im Januar 1939 nachkommen. Herbert Carl Störk und Karl Hoeller, die Partner von Susanne, wurden als junge österreichische Männer schnell in Internierungslager gebracht, denen sie nur mit der Hilfe Friderike Zweigs, Julien Cains und Georges Duhamels entfliehen konnten. Auch andere Teile ihrer Familie unterstützte Friderike Zweig tatkräftig, wie zum Beispiel ihren Bruder Arnold Burger und dessen Frau, die auf ihrer Flucht in die USA in Paris eine halbjährige Zwischenstation einlegten. Gerne hätte sie auch ihre Schwiegermutter, Ida Zweig zu sich geholt.[12] Doch diese verstarb im August 1938 in Österreich.[4]

Während der Ausweitung des Zweiten Weltkrieges beteiligte sich Friderike Zweig von Paris aus an „Rettungsaktionen für [von dem Nazi-Regime] Gefährdete“[13], bei denen sich ihre wohlgepflegten und weitreichenden Kontakte als wesentlich erwiesen. Zum Beispiel rettete sie zusammen mit Joseph Roth und Franz von Hildebrandt „den Gatten einer Verzweifelten aus einem deutschen Todeslager“.[14] Ihre Motivation für diese selbstlosen Taten teilt sich besonders in folgendem Zitat von ihr mit:

„Ich möchte (…) den Rat erteilen, nie etwas unversucht zu lassen, denn der eigene warme Impuls teilt sich sehr oft denjenigen mit, bei denen man etwas zu erreichen hofft. Ich war in der Gefahr, Teuerstes zu verlieren, was galt es da, aus falscher Eitelkeit davor zurückzustehen, ein Nein auf eine Bitte zu stellen, die ich für andere stellte. Man rechne mir meine Hilfeleistungen nicht allzuhoch an, sie erwuchsen aus einem tieferem Verstehen, das weniger Geprüfte nicht besitzen können.“

Als Reaktion auf die Warnung, dass Paris evakuiert werden könnte, mietete Friderike Zweig eine Wohnung in dem damals noch sehr kleinen Ort Croissy sur Seine nahe Paris. Als der Krieg näher rückte, entschloss sie sich – entgegen der französischen Anordnungen – noch einmal in ihre Wohnung nach Paris zu fahren, um die Flucht vorzubereiten. Kurz darauf floh sie mit ihren Töchtern Richtung Montauban. Aufgrund der fliehenden Massen waren die Straßen gedrängt und die Züge überfüllt, sodass die Familie zeitweise voneinander getrennt wurde und erst nach dem Erreichen Montaubans wieder zusammenfand. Viele andere Intellektuelle, etwa Josef Luitpold Stern, Paul Stefan, Carina Birman, Walther Victor und Alfred Polgar, hielten sich zur gleichen Zeit in dem von Friderike Zweig als relativ gastfreundlich beschriebenen Ort auf.[12]

In Montauban wurde Friderike Zweig von vielen Flüchtenden, die verzweifelt nach Ausreisemöglichkeiten suchten, um Kontakte gebeten. Stefan Zweig hatte ihr juristisch zugesichert, dass sie auch nach der Scheidung immer seinen Namen verwenden dürfe. Das tat sie nun, indem sie, durch Kontakte zum Gesandten Mexikos, eine Liste von über hundert Fliehenden an einen mexikanischen Attaché reichte. Die Flüchtenden bekamen als von den Zweigs geförderte Künstler Visa und reisten nicht nur nach Mexiko, sondern darauffolgend auch in die USA aus.[12]

Durch ihre Kontakte in den USA bekam Friderike Zweig Affidavits und Visa für sich selbst und ihre Töchter zugesichert. Deren Abholung in Marseille gestaltet sich jedoch schwierig, da Geflüchtete von Frankreich an Deutschland ausgeliefert werden sollten und nicht reisen durften. Mit der Hilfe ihrer Freunde und Bekannte gelangte sie dennoch nach Marseille und konnte dort sogar nicht nur die Demobilisierung ihrer Schwiegersöhne erreiche, sondern auch deren Ausstattung mit Visa.[12]

Um nicht ausgeliefert zu werden, musste die Familie die Grenze nach Spanien inoffiziell überqueren. Sie schlugen einen Weg via Perignan nach Perthus in den Pyrenäen ein. Dort warteten sie ab bis ihnen ein über mehrere Ecken bekannter Grenzbeamter die Pässe ohne die fehlende Ausreiseerlaubnis abstempelte. Daraufhin fuhren sie erst nach Figueira (wahrscheinlich Figueres), dann nach Barcelona, später nach Madrid und schließlich nach Lissabon.[12] Von dort aus überquerten Friderike Zweig und ihre Familie auf dem Schiff „Nea Hellas“ den Ozean.[4]

Nachwirkungen der Scheidung und des Todes von Stefan Zweig

Nach dem Freitod von Zweig und seiner Frau (1942) übernahm Friderike Zweig die Rolle als selbst ernannte Witwe und geistige Erbin. In Bezug auf Informationen über Zweigs Kindheit und Jugend berief sie sich z. B. auf angebliche Äußerungen von Zweigs Mutter Ida ihr gegenüber, was Zweigs älteren Bruder Alfred so erboste, dass er eine Gegendarstellung verfasste.[15] Sie „eignete sich die Autorität des Namens des Verblichenen an“ und versuchte Lotte Zweig aus der Biografie Zweigs bis hin zur Perfidie zu löschen und schrieb ihr allenfalls die Rolle „einer Art jüdischer Mitleidsfigur“ zu.[16] Neuere Forschungen zeigen Lotte als „gar nicht so depressive Frau, obwohl sie von der Nachwelt immer als solche hingestellt wurde“.[17] Ein falsches Bild, das von Friderike Zweig bewusst so vermittelt wurde.

„Es hat lange gedauert bis sich Skepsis in Bezug auf Friderikes Rolle in Zweigs realer und posthumer Existenz breit machte.“[18] Erst mit der Herausgabe der Briefwechsel zwischen Stefan Zweig und Friderike Zweig[19] und der Edition der Stefan und Lotte Zweigs südamerikanischen Briefe[20] sowie der Briefe Zweigs an Lotte „Ich wünschte, dass ich Ihnen ein wenig fehlte“[21] wurde der Bann, den Friderike über Lotte Altmann verhängt hatte, gebrochen.[22]

Leben in den USA und Tod

1943 gründete Friderike Zweig in den USA das „Writers Service Center“, dessen Zweck darin bestand, vertriebenen Schriftstellern praktische Unterstützung für Vermittlung von Manuskripten zu Verlegern und Übersetzern, Klärung von Urheberrechten, Lektoratsarbeiten, Organisierung von Lesungen, Vorträgen usf. anzubieten. Außerdem setzte sie ihre Tätigkeit als Übersetzerin fort, u. a. von Émile Verhaeren und Anatole France.

Ende 1945 zog Friderike Zweig aus New York nach Stamford, Connecticut[12], wo sie sich aktiv an der Zivilgesellschaft beteiligte: 1954 gründete sie die „American-European-Friendship-Association“. Sie war Ehrenpräsidentin der „Internationalen Stefan-Zweig-Gesellschaft“.[23] Des Weiteren arbeitete sie als Lehrerin u. a. für die Roosevelt School und für die von der Schriftstellerin Rachel Baker gegründete Organisation „Handicapped People’s Resources Unlimited“.[1]

Im Alter von 88 Jahren verstarb Friderike Maria Zweig nach einem Schlaganfall und wurde auf dem Hartsdale Friedhof in New York begraben.[1]

Werke (Auswahl)

- Die Liebe ist die Gefahr des Einsamsten. Ein Beitrag zur Psychologie des Mädchens. C. W. Stern, Wien 1904. (Unter dem Namen Fritzi Burger)

- Traummenschen in mehreren Ausgaben der Zeitschrift Pester Lloyd 1912/13. (Unter dem Namen Maria Friederike v. Winternitz)

- Ruf der Heimat. Schuster & Löffler, Berlin/Leipzig 1914.

- Vögelchen. Fischer, Berlin 1919.

- Louis Pasteur – Bild des Lebens und des Werkes. Alfred Scherz Verlag, Bern 1939.

- Stefan Zweig – Wie ich ihn erlebte. F.A. Herbig Verlag, Berlin 1948.

- Wunder und Zeichen. Große Gestalten des Hochmittelalters. Bechtle, Esslingen 1949.[24]

- Erik Neergard und die Schwestern. Österreichische Buchgemeinschaft, Wien 1951.[25]

- Stefan Zweig – Eine Bildbiographie. Kindler Verlag, München 1961.

- Spiegelungen des Lebens. Lebenserinnerungen. Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 1985, ISBN 3-596-25639-9. Erstausgabe: Deutsch-Verlag, Wien 1964.

Literatur

- Harry Zohn (Hrsg.): Liber Amicorum – Friderike Maria Zweig. In Honor of her Seventieth Birthday. Dahl, Stamford 1952.

- Susanne Blumesberger, Michael Doppelhofer, Gabriele Mauthe: Handbuch österreichischer Autorinnen und Autoren jüdischer Herkunft 18. bis 20. Jahrhundert. Band 3: S–Z, Register. Hrsg. von der Österreichischen Nationalbibliothek. Saur, München 2002, ISBN 3-598-11545-8, S. 1526.

- Jeffrey B. Berlin, Gert Kerschbaumer (Hrsg.): Stefan Zweig – Friderike Zweig. „Wenn einen Augenblick die Wolken weichen“. Briefwechsel 1912–1942. Fischer, Frankfurt am Main 2006, ISBN 3-10-097096-9.

- Andreas Weigel: Gars abseits von Suppé und Falco. Was weltberühmte Filmregisseure, Komponisten, Literaten und bildende Künstler mit der Kamptal-Sommerfrische verbindet. In: praesent. Das österreichische Literaturjahrbuch. Wien 2016, ISBN 978-3-7069-2016-2, S. 44–64, hier S. 47–51.

- Zweig, Friderike Maria, in: Renate Wall: Verbrannt, verboten, vergessen. Kleines Lexikon deutschsprachiger Schriftstellerinnen 1933 bis 1945. Köln : Pahl-Rugenstein, 1989, S. 221–223.

- Walter Thaler: Friderike M. Zweig. Die Frau im Schatten des Literaturgiganten. In: ders.: Erinnerungswürdig. Prägende Persönlichkeiten der Salzburger Geschichte. Verlag Anton Pustet, Salzburg 2022, ISBN 978-3-7025-1033-6, S. 113–116.

- Friderike ›Zweig‹ : weibliche Intellektualität im frühen 20. Jahrhundert, herausgegeben von Deborah Holmes, Martina Wörgötter; unter Mitarbeit von Simone Lettner, Würzburg : Königshausen & Neumann, 2023, ISBN 978-3-8260-7666-4

- Zweig, Friderike Maria. In: Ernst Fischer: Verleger, Buchhändler & Antiquare aus Deutschland und Österreich in der Emigration nach 1933: Ein biographisches Handbuch. 2. Auflage. Berlin : De Gruyter, 2020, S. 576 f.

Weblinks

- Literatur von und über Friderike Maria Zweig im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Friderike Maria Zweig ( vom 10. Februar 2013 im Webarchiv archive.today) im Zentralen Verzeichnis digitalisierter Drucke (zvdd)

- Literaturliste im Online-Katalog der Staatsbibliothek zu Berlin

- Andreas Weigel: Stefan Zweigs liebevolle Gars-Beziehung.

- Friderike Zweig im Archiv der Österreichischen Mediathek

Einzelnachweise

- 1 2 3 Harry Zohn: Friderike Maria Zweig. In: John M. Spalek, Joseph Strelka (Hrsg.): Deutschsprachige Exilliteratur seit 1933. De Gruyter, New York 1989, ISBN 978-3-11-096970-2, doi:10.1515/9783110969702-101 (1677-1693 S., degruyter.com [abgerufen am 7. Januar 2025]).

- ↑ Friderike M. Zweig: Stefan Zweig – Wie ich ihn erlebte. 1948, S. 110.

- ↑ Anna L. Staudacher: „… meldet den Austritt aus dem mosaischen Glauben“" 18.000 Austritte aus dem Judentum in Wien, 1868–1914: Namen – Quellen – Daten. Peter Lang, Frankfurt am Main 2009, ISBN 978-3-631-55832-4, S. 90.

- 1 2 3 4 Gert Kerschbaumer: Friderike Zweig-Winternitz, Stefan Zweig, Alexia & Susanna Winternitz. In: Stolpersteine Salzburg. 2016, abgerufen am 19. Januar 2025.

- 1 2 Christa Gürtler: Friderike Zweigs Engagement in der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit. In: Friderike Zweigheft 24. Stefan Zweig Zentrum Salzburg. Dezember 2020.

- ↑ Martina Wörgötter: Lyrisches Leben. Zur Autorschaft in den Gedichten Friderike ‚Zweigs‘. In: Figurationen des Übergangs, Jg. 2024, S. 1–22. DOI:10.25598/transitionen-2024-1. https://transition.hypotheses.org/2204

- ↑ Rezension von Leonhard Adelt im Berliner Tageblatt vom 25. Januar 1920.

- ↑ Friderike M. Zweig: Stefan Zweig – Wie ich ihn erlebte. 1948, S. 125.

- ↑ Die Gedenktafel enthält den Namen von Friderike aus der ersten Ehe. Dies ist insofern inkorrekt, als sie sich damals mit ausdrücklicher Genehmigung ihres Gatten auch weiterhin Friderike Zweig nannte.

- ↑ Gert Kerschbaumer: Stefan Zweig. Der fliegende Salzburger. Residenzverlag, Salzburg 2003, ISBN 3-7017-1336-7, S. 384.

- ↑ Herbert Lackner: Die Flucht der Dichter und Denker. In: Nachrichtenmagazin Profil. Ausgabe 15/2015, S. 35.

- 1 2 3 4 5 6 7 Friderike Maria Zweig: Spiegelungen des Lebens. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1985, ISBN 3-596-25639-9 (Originaltitel: Spiegelungen des Lebens. Wien 1964.).

- 1 2 Friderike Maria Zweig: Spiegelungen des Lebens. Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt am Main 1985, ISBN 3-596-25639-9, S. 163 (Originaltitel: Spiegelungen des Lebens. Wien 1964.).

- ↑ Friderike Maria Zweig: Spiegelungen des Lebens. Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt am Main 1985, ISBN 3-596-25639-9, S. 165 (Originaltitel: Spiegelungen des Lebens. Wien 1964.).

- ↑ Ulrich Weinzierl: Stefan Zweigs brennendes Geheimnis. Zsolnay Verlag, Wien 2015, ISBN 978-3-552-05742-5, S. 224.

- ↑ Ulrich Weinzierl: Stefan Zweigs brennendes Geheimnis. Zsolnay Verlag, Wien 2015, ISBN 978-3-552-05742-5, S. 78.

- ↑ Joachim Lottmann: Joachim Lottmann: Der wahre Grund für den Selbstmord von Stefan Zweig. In: welt.de. 22. Februar 2017, abgerufen am 27. Januar 2024.

- ↑ Ulrich Weinzierl: Stefan Zweigs brennendes Geheimnis. Zsolnay Verlag, Wien 2015, ISBN 978-3-552-05742-5, S. 79 ff.

- ↑ "Wenn einen Augenblick die Wolken weichen" : Briefwechsel 1912–1942, hrsg. von Jeffrey B. Berlin und Gert Kerschbaumer, Fischer, Frankfurt am Main 2006, ISBN 3-10-097096-9.

- ↑ Stefan und Lotte Zweigs südamerikanische Briefe : New York, Argentinien und Brasilien 1940–1942, hrsg. von Darién J. Davis und Oliver Marshal, Hentrich & Hentrich, Berlin 2017, ISBN 3-95565-188-6.

- ↑ "Ich wünschte, dass ich Ihnen ein wenig fehlte": Briefe an Lotte Zweig 1934–1940, hrsg. von Oliver Matuschek, Fischer, Frankfurt am Main 2013, ISBN 3-596-95004-X.

- ↑ Ulrich Weinzierl: Stefan Zweigs brennendes Geheimnis. Zsolnay Verlag, Wien 2015, ISBN 978-3-552-05742-5, S. 80 f.

- ↑ Internationale Stefan Zweig Gesellschaft stefan-zweig.sbg.ac.at ( vom 13. Juli 2011 im Internet Archive)

- ↑ Wunder und Zeichen Grosse Gestalten des Hochmittelalters | WorldCat.org. Abgerufen am 25. November 2024.

- ↑ Erik Neergard und die Schwestern Roman | WorldCat.org. Abgerufen am 25. November 2024.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Zweig, Friderike Maria |

| ALTERNATIVNAMEN | Zweig, Friederike Maria; Burger, Friederike Maria (Geburtsname) |

| KURZBESCHREIBUNG | österreichische Schriftstellerin |

| GEBURTSDATUM | 4. Dezember 1882 |

| GEBURTSORT | Wien |

| STERBEDATUM | 18. Januar 1971 |

| STERBEORT | Stamford, Connecticut, USA |

License Information of Images on page#

| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |

|---|---|---|---|---|

| The Wikimedia Commons logo, SVG version. | Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) | Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa | Datei:Commons-logo.svg | |

| Friederike Maria von Winternitz (1882–1971) | Bildarchiv Austria | Franz Xaver Setzer | Datei:FriederikeWinternitzSetzer.jpg | |

| Gedenktafel_für_Friderike_Winternitz | Eigenes Werk | MyName ( Luckyprof ( talk )) | Datei:Gedenktafel für Friderike Winternitz.jpg | |

| Die frühere Manigfallmühle (heutige Schreibweise, obwohl oft auch Mannigfallmühle), wo 1912 die angehende Schriftstellerin Friderike Winternitz vier Monate gelebt hat und von wo aus sie mit einem Brief so erfolgreich mit Stefan Zweig angebandelt hat, dass sie ein paar Monate später seine Geliebte und spätere Ehefrau wurde (siehe Andreas Weigel: Literarische Spurensuche in Gars-Thunau . Was Karl Kraus , Heimito von Doderer und Stefan Zweig mit der Sommerfrische im Kamptal verbindet). | Popmuseum | Popmuseum | Datei:Mannigfallmühle in Gars.jpeg | |

| Nonntaler Hauptstraße 49 heute | Eigenes Werk | MyName ( Luckyprof ( talk )) | Datei:Nonntaler Hauptstraße 49.jpg | |

| Stolperstein : Alexia Winternitz (Kapuzinerberg 5). | Eigenes Werk | © 1971markus | Datei:Stolperstein Salzburg, Alexia Winternitz (Kapuzinerberg 5).jpg | |

| Stolperstein : Friderike Zweig-Winternitz (Kapuzinerberg 5). | Eigenes Werk | © 1971markus | Datei:Stolperstein Salzburg, Friderike Zweig-Winternitz (Kapuzinerberg 5).jpg | |

| Stolperstein : Stefan Zweig (Kapuzinerberg 5). | Eigenes Werk | © 1971markus | Datei:Stolperstein Salzburg, Stefan Zweig (Kapuzinerberg 5).jpg | |

| Stolperstein für Susanne (Suse) von Winternitz (1910–1998), Pressefotografin in Salzburg; Stieftochter von Stefan Zweig (Kapuzinerberg 5). | Eigenes Werk | © 1971markus | Datei:Stolperstein Salzburg, Susanna Winternitz (Kapuzinerberg 5).jpg | |

| Stolperstein : Verlegestelle Kapuzinerberg 5. | Eigenes Werk | © 1971markus | Datei:Stolperstein Salzburg, Verlegestelle Kapuzinerberg 5.jpg |