Pálffy

Die Pálffy von Erdőd sind ein ungarisches Uradelsgeschlecht und Hochadelsgeschlecht. Sie gehörten zu den bedeutendensten Familien in Österreich-Ungarn und stellten in der Habsburgermonarchie bekannte Offiziere und Beamte. Die Familie war vor allem im Komitat Pressburg und im Komitat Neutra des Königreichs Ungarn, im Gebiet der heutigen Westslowakei, begütert, erwarb später aber auch in Niederösterreich, Böhmen und Mähren Besitz. Sie wurde 1599 in den Grafenstand erhoben; ein Zweig erlangte 1807 den österreichischen Fürstenstand.

Geschichte

Der Name erscheint zuerst 1425 mit Paul (II.), der sich des zusammengezogenen Namens Pálffy (Pauli filius, lat.: Sohn des Paul) bediente. Seine Eltern waren Konth Pál (Paul Konth, erwähnt 1383) und Katharina Illyés. Die genaue Herkunft des Geschlechts Konth ist nicht bekannt, jedoch wird angenommen, dass sie auf das 12. Jahrhundert zurückgehen, wobei die Familie Hédervári ihr anderer Zweig sein soll.[1] Pauls (II.) Sohn Nikolaus (I.) erscheint als Besitzer von Derczika und Ráró im slowakischen Donautiefland. Sein Sohn Laurenz, Herr auf Cselestö, kämpfte in der Schlacht bei Mohács (1526) gegen die Türken. Aus seiner Ehe mit Anna Bánffy stammt Paul (III.),[2] der nach seiner Vermählung mit der Erbtochter Clara Bakocz Erdődy von Csorna († ~ 1543) den Beinamen „von Erdőd“ mit dem Wappen der Erdődy annahm. Mit seinen Enkeln Thomas (I.), Johann (I.), Stephan (I.) und Nikolaus (II.) begann das Geschlecht sich zu verzweigen, wobei nur die Nachfahren des Nikolaus (II.) Pálffy (1552–1600) bis heute blühen.

Die Besitzungen der Familie lagen größtenteils im Komitat Pressburg und im Komitat Neutra des Königreichs Ungarn, im Gebiet der heutigen Westslowakei, insbesondere auf der Großen Schüttinsel. Seit 1580 übten die Pálffy des erbliche Amt des Gespan des Preßburger Komitates aus. Über mehrere Generationen bewährten sich Pálffys als kaiserliche Generalfeldmarschälle und Palatine von Ungarn.

Zu den Majoratsgütern gehörten die Herrschaften Burg Devín (Theben, mit vier Dörfern), Borostyánkő (mit Burg Ballenstein und Schloss Stampfen sowie sieben Dörfern) und Plasenstein (mit Burg Blasenstein, ungarisch Detrekő, slowakisch Plavecký hrad). Nikolaus (II.) Pálffy heiratete 1583 Maria Magdalena Fugger (1566–1646), welche die Bibersburg (ungarisch Vöröskő, slowakisch Červený Kameň), etwa 40 km nordöstlich von Bratislava, als Mitgift erhielt. Die Eheleute bauten die alte Festung, die den Fuggern als Handelsstützpunkt gedient hatte, in ein Renaissanceschloss um, das später nach mehrfachen Zerstörungen immer wieder restauriert wurde und der Familie bis zur Enteignung 1945 gehörte. Auch weiterer Besitz wie Schloss Bojnice (Weinitz) kam an die Familie.

Im direkt benachbarten Teil Niederösterreichs konnten ebenfalls Besitzungen erworben werden: 1621 bekam der Präsident der ungarischen Hofkammer Graf Paul Pálffy von Ferdinand II. das Schloss Marchegg in Niederösterreich als Pfand und 1623 zu Eigen. Ab 1629 besaß die Familie auch das Schloss Krumbach. Das Marchegg benachbarte Malatzka wurde Ende des 17. Jahrhunderts erworben.

1635 ließ der Palatin Graf Paul Pálffy die königliche Residenz Burg Bratislava aufstocken und mit Türmen versehen; zugleich ließ er sich einen Gartenpalast am Burgberg errichten. Verschiedene Familienzweige besaßen eine Reihe weiterer Stadtpalais in Bratislava, Wien und Prag.

Linien und Standeserhöhungen

Die ungarische Baronie wurde den Pálffy 1581 verliehen, Reichsgrafen wurden sie 1599, ungarische Grafen mit dem Prädikat „von Erdőd“ 1634.

Die beiden Söhne des Nikolaus IV. (1619–1679) und der Eleonore von Harrach, Nikolaus VI. (1657–1732) und Johann IV. (1664–1751), begründeten die beiden Hauptlinien der Pálffy, die ältere (nikolaische) und jüngere (johannische).

Die nikolaische Hauptlinie spaltete sich mit den drei Söhnen des Leopold I. (1681–1720), Enkeln des Nikolaus VI., in drei Äste:

- Nikolaus VIII. (1710–1773) wurde zum Stammvater des älteren Astes. Den österreichischen Fürstenstand als Fürst Palffy von Erdöd erlangte 1807 sein Sohn Karl Hieronymus (1735–1816). Seine Nachkommenschaft ist 1947 mit Ladislaus Max, 5. Fürst Palffy von Erdöd auf Burg Heidenreichstein erloschen.

- Leopold II. (1716–1773) wurde zum Stammvater des mittleren Astes. Seine Nachkommen erbten 1851 den Besitz der erloschenen Grafen von Daun und erlangten 1853 mit Ferdinand Leopold (1807–1900), einem Urenkel des Leopold II., die Namens- und Wappenvereinigung Pálffy-Daun von Erdőd sowie 1876 die österreichische Genehmigung zur Fortführung des Daun'schen Titels Fürst von Teano; die ungarische Genehmigung zur Fortführung dieses Fürstentitels wurde 1879 gegeben.

- Rudolph (1719–1768) wurde zum Stammvater des jüngeren Astes der nikolaischen Hauptlinie. Dieser blieb gräflich, ebenso wie auf Johann IV. (1664–1751) zurückgehende johannische Linie des Geschlechtes, die 1852 im Mannesstamm erloschen ist.

Personen

Fürsten Pálffy von Erdőd

- Karl Hieronymus, Fürst Palffy von Erdöd (1735–1816), seit 1807 Fürst Palffy von Erdöd

- Joseph Franz, Fürst Palffy von Erdöd (1764–1827) – 2. Fürst, ältester Sohn des 1. Fürsten

- Anton Karl, Fürst Palffy von Erdöd (1793–1879) – 3. Fürst, zweiter Sohn des 2. Fürsten, kinderlos

- Nikolaus Anton, Fürst Palffy von Erdöd (1861–1935) – 4. Fürst, Großneffe des 3. Fürsten

- Ladislaus Max, Fürst Palffy von Erdöd (1867–1947) – 5. Fürst, Großcousin des 4. Fürsten, letzter dieser Linie

Fürsten von Teano

- Ferdinand Leopold Pálffy-Daun von Erdöd, Fürst von Teano (1807–1900), seit 1876 Fürst von Teano

- Wilhelm Vincenz Pálffy-Daun von Erdöd, Fürst von Teano (1836–1907) – ältester Sohn des Ferdinand Leopold

- Wilhelm Leopold Pálffy-Daun von Erdöd, Fürst von Teano (1867–1916) – ältester Sohn des Wilhelm Vincenz

- Joseph Wilhelm Pálffy-Daun von Erdöd, Fürst von Teano (1892–1963) – ältester Sohn des Wilhelm Leopold, letzter dieser Linie

Weitere Familienmitglieder

- Katharina Pálffy (1542–1616), Ehefrau des Stephan I. Illésházy

- Nikolaus (II.) Pálffy von Erdőd (1552–1600), kaiserlicher Generalfeldmarschall

- Paul (IV.) Pálffy von Erdőd (1580/1589–1653), Palatin von Ungarn

- Stephan (II.) Graf Pálffy von Erdöd (1585–1646), kaiserlicher General und kaiserlicher Kämmerer

- Thomas (IV.) Pálffy von Erdőd (1620–1680), Bischof von Neutra

- Johann Karl von Pálffy (1645–1694), kaiserlich österreichischer Feldmarschall

- Nikolaus (VI.) Pálffy von Erdőd (1657–1732), kaiserlicher Generalfeldmarschall und Palatin von Ungarn

- Johann (IV.) Pálffy von Erdőd (1664–1751), kaiserlicher Feldmarschall und Palatin von Ungarn

- Franz Pálffy von Erdőd (1688–1735), kaiserlicher General-Feldwachtmeister und Inhaber des Infanterie-Regiments Nr. 51

- Paul Karl (III.) Pálffy von Erdőd (1697–1774), kaiserlicher Generalfeldmarschall

- Nikolaus (VIII.) Pálffy von Erdőd (1710–1773), ungarischer Hofkanzler und Oberster Landrichter

- Leopold Stephan Pálffy von Erdőd (1716–1773), kaiserlicher Feldmarschall

- Ferdinand Pálffy von Erdőd (1774–1840), Bergbau-Ingenieur, Beamter und Theaterunternehmer

- Lipót Pálffy von Erdőd (1764–1825)

- Johann Karl Pálffy von Erdőd (1797–1870), Feldmarschallleutnant

- Janos Pálffy von Tarcsafalva (1804–1857)

- Moriz Pálffy von Erdőd (1812–1897), General und Politiker

- Johann Pálffy von Erdőd (1829–1908), Obergespan und Kunstsammler, Bauherr von Schloss Weinitz

- Peter Pálffy (1899–1987), Maler und Grafiker

-

Paul (IV.) Pálffy von Erdőd (1589–1653), Palatin von Ungarn

-

Johann (IV.) Pálffy von Erdőd (1664–1751), Feld marschall, Palatin von Ungarn

-

Ferdinand Pálffy von Erdőd (1774–1840), Theater unternehmer

-

Johann Pálffy von Erdőd (1829–1908), Kunstsammler

-

Nikolaus (VIII.) Palffy von Erdöd war ungarischer Hofkanzler und Oberster Landrichter sowie Träger des Goldenen Vließes.

Besitzungen

Noch heute existieren einige Palais in Wien, Bratislava und Prag, die den Namen der Familie tragen:

- Palais Pálffy (Josefsplatz), Wien

- Palais Pálffy (Wallnerstraße), Wien

- Palais Pálffy (Ventúrska), Bratislava

- Palais Pálffy (Panská), Bratislava

- Palais Pálffy (Zámocká), Bratislava

- Palais Pálffy (Hviezdoslavovo námestie), Bratislava

- Palais Pálffy (Gorkého), Bratislava

- Palais Pálffy (Prag), auf der Prager Kleinseite

Die wichtigste Familiengruft der Pálffy war:

- Franziskanerkloster zu Malacky

Die Schlösser und Grundherrschaften im Besitz der Pálffy waren:

- Burg Devín (Theben) am Zusammenfluss von March und Donau, Slowakei, ab 1635

- Burg Ballenstein und Schloss Stampfen in Stupava (Stampfen), Slowakei

- Burg Červený Kameň (Bibersburg), Slowakei (1583 bis 1945)

- Burg Blasenstein (Plavecký hrad) und das Schloss in Plasenstein, Slowakei (ab 1641)

- Schloss Marchegg, Niederösterreich (1623 bis 1957)

- Schloss Krumbach, Niederösterreich (1629 bis 1875)

- Burg Neulengbach, Niederösterreich (1646 bis 1696)

- Schloss Bojnice (Weinitz), Slowakei (1646 bis 1939)

- Schloss Stübing, Steiermark

- Schloss Malacky (Malatzka), Slowakei (17. bis 20. Jh.)

- Schloss Pezinok (Bösing), Slowakei (17. bis 20. Jh.)

- Burg Heidenreichstein, Niederösterreich (1679 bis 1947)

- Schloss Smolenice, Slowakei (1777 bis 1945)

- Jagdschloss Kráľová pri Senci, Slowakei

- Jagdschloss Chtelnica, Slowakei

- Landsitz Pálffy, Pölöskefő, Komitat Zala, Ungarn

- Schloss Březnice, Böhmen (1872–1945)

- Schloss Slavkov (Austerlitz), Mähren (1919–1948)

-

Burg Devín (Theben), Slowakei

-

Burg Ballenstein, Slowakei

-

Schloss Stupava (Stampfen), Slowakei

-

Burg Červený Kameň (Bibersburg), Slowakei

-

Burg Blasenstein, Slowakei

-

Schloss Plasenstein, Slowakei

-

Schloss Marchegg, Niederösterreich

-

Schloss Krumbach, Niederösterreich

-

Schloss Bojnice (Weinitz), Slowakei

-

Schloss Malacky, Slowakei

-

Schloss Pezinok (Bösing), Slowakei

-

Burg Heidenreichstein, Niederösterreich

-

Schloss Smolenice, Slowakei

-

Landsitz Pálffy, Pölöskefő, Ungarn

-

Schloss Březnice, Böhmen

-

Schloss Slavkov (Austerlitz), Mähren

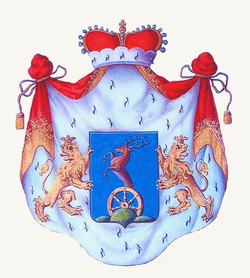

Wappen

Das Stammwappen der Pálffy zeigte in Blau einen aus grünem Dreiberg, darüber ein halbes goldenes Rad, wachsenden goldenen Hirschen. Helmzier: Der Hirsch wachsend. Decken: Blau und Gold.

Nach der Namens- und Wappenvereinigung Pálffy-Daun von Erdőd wurde das Wappen der Daun als Hintergrund des Wappens Pálffy geführt.

Literatur

- Constantin von Wurzbach: Pálffy, die Fürsten und Grafen, Wappen. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 21. Theil. Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1870, S. 218 (Digitalisat).

- Adolf Schinzl: Nikolaus II. Graf Pálffy v. Erdöd. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 25, Duncker & Humblot, Leipzig 1887, S. 75–77.

- Adolf Schinzl: Nikolaus IV. Graf Pálffy v. Erdöd. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 25, Duncker & Humblot, Leipzig 1887, S. 77 f.

- Adolf Schinzl: Johann IV. Graf Pálffy v. Erdöd. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 25, Duncker & Humblot, Leipzig 1887, S. 78–80.

- Redaktion: Pálffy von Erdöd, Grafen. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 20, Duncker & Humblot, Berlin 2001, ISBN 3-428-00201-6, S. 12 (Digitalisat).

- K. Benda: Janos Pálffy von Tarcsafalva. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Band 7, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1978, ISBN 3-7001-0187-2, S. 298.

- E. Marktl: Ferdinand Pálffy von Erdőd. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Band 7, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1978, ISBN 3-7001-0187-2, S. 299.

- Z. Fallenbüchl: Lipót Pálffy von Erdőd. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Band 7, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1978, ISBN 3-7001-0187-2, S. 299 f. (Direktlinks auf S. 299, S. 300).

- Peter Broucek: Moriz Pálffy von Erdőd. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Band 7, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1978, ISBN 3-7001-0187-2, S. 300.

- Franz Gall: Österreichische Wappenkunde. Handbuch der Wappenwissenschaft. 2. Aufl. Böhlau Verlag, Wien 1992, S. 283 und S. 337, ISBN 3-205-05352-4.

Weblinks

- Eintrag zu Pálffy im Austria-Forum (im AEIOU-Österreich-Lexikon)

- Constantin von Wurzbach: Pálffy, die Fürsten und Grafen, Genealogie. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 21. Theil. Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1870, S. 204 (Digitalisat).

- Bernhard Peter: Welt der Wappen - Marchegg (Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich) und die Familie Pálffy

Einzelnachweise und Anmerkungen

License Information of Images on page#

| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |

|---|---|---|---|---|

| https://digital.belvedere.at/objects/5030/karl-hieronymus-furst-palffy-von-erdod | Joseph Dorffmeister | Datei:Anonymous - Karl Hieronymus Fürst Pálffy von Erdöd - 6280 - Österreichische Galerie Belvedere.jpg | ||

| Grafik aus dem Klebeband Nr. 1 der Fürstlich Waldeckschen Hofbibliothek Arolsen Motiv: Nikolaus Pálffy von Erdöd (1552–1600), kaiserlicher Generalfeldmarschall GND : 138693498 ADB: Pálffy von Erdöd, Nikolaus Graf | http://digi.ub.uni-heidelberg.de/fwhb/klebeband1 | Dominicus Custos | Datei:Arolsen Klebeband 01 440.jpg | |

| Dieses Bild zeigt das in der Slowakei unter der Nummer 107-511/1 CHMSK/107-511 ( other ) denkmalgeschützte Objekt auf der Seite des Denkmalamtes (engl.) The Monuments Board of the Slovak Republic . | Eigenes Werk | Civertan | Datei:Bazini-kastelycivertanlegi2.jpg | |

| Pajštún Castle, Slovakia, aerial photography | Eigenes Werk | Civertan | Datei:Borostyankocivertanlegi3.jpg | |

| Bratislava, Slovakia. Ventúrska street, Pálffy Palace, today the Austrian Embassy. | Eigenes Werk | Palickap | Datei:Bratislava, Pálffyho palác, Ventúrska.jpg | |

| Burgruine Devin-Theben | https://web.archive.org/web/20161101064933/http://www.panoramio.com/photo/25451099 | planola | Datei:Burgruine Devin-Theben - panoramio.jpg | |

| Artnet | Carl Christian Vogel von Vogelstein | Datei:Carl Christian Vogel von Vogelstein - Leopoldine Karoline Palffy (1818).jpg | ||

| The coat of arms of the Pálffy family. | Eigenes Werk | Madboy74 | Datei:Coa Hungary Family Pálffy.svg | |

| The Wikimedia Commons logo, SVG version. | Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) | Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa | Datei:Commons-logo.svg | |

| Begriffsklärungs-Icon (Autor: Stephan Baum) | Eigenes Werk ( Originaltext: Own drawing by Stephan Baum ) Original Commons upload as File:Logo Begriffsklärung.png by Baumst on 2005-02-15 | Stephan Baum | Datei:Disambig-dark.svg |