Schettina, Martina#

* 7. 3. 1961, Wien

Bildende Künstlerin, Malerin

Werdegang:

- 1983 Abschluss des Studiums Mathematik und Physik. Parallel dazu Beschäftigung mit Malerei, anfangs Autodidakt

- 1984 – 2007 unterrichtet sie am Albertus-Magnus-Gymnasium Wien

- 1993 – 1995 Künstlerische Ausbildung bei Ulrich Gansert, Peter Sengl und Hubert Aratym

- seit 2005 Beschäftigung mit Chinesischer Tuschemalerei, Ausbildung bei Xialolan Huangpu

- seit 1992 Ausstellungen im In- und Ausland (Wien, Linz, Innsbruck, Salzburg, Brüssel, Mailand, Florenz, Paris, Berlin, New York, Peking, Shanghai…)

- Teilnahme an internationalen Kunstmessen und Symposien

- seit September 2007 ausschließlich als Künstlerin tätig

- ordentliches Mitglied der IG bildende Kunst und der VBK

- seit 2008 Illustrationen für die bunte Beilage der Kronen-Zeitung am Sonntag (Gerti Senger-Kolumne) sowie für die Kleine Zeitung

Werk:

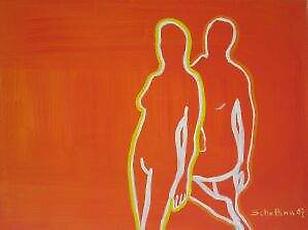

In ihrem figurativen Werk befasst sich die Künstlerin auf vielfältige Weise mit der Stellung der Frau in der Gesellschaft. Dabei werden die gültigen Rollenbilder von Mann und Frau hinterfragt. Da ihre Figuren transparent zu sein scheinen, wird Schettina oft auch als die Malerin mit der gläsernen Handschrift bezeichnet. Es finden sich auch Anlehnungen an die Pop-Art. Ihr Bild "Oranges Kleid", das eine selbstbewusste, moderne Frau darstellt,

zierte 2009 das Plakat zur Ausstellung "Stadt. Land. Frau." im Weinstadtmuseum Krems.

Ausstellungen (Auswahl):

Foto:Kielnhofer

Einzel-Ausstellungen:

1999 Galerie Mots et Tableaux, Brüssel

2001 Hanak-Museum Langenzersdorf

2005 Loos-Haus Wien

2006 NÖ Viertelsgalerie Schloss Fischau

2007 Galerie FusArt Paris-Montmartre

2008 Kokoschka Haus Pöchlarn

2008 Galerie del’Angle Paris

2009 Weinstadtmuseum Krems

Beteiligungen:

2001 Agora Gallery New York

2002 Galleria Antonio Battaglia Arte Contemporanea Milano

2003 Biennale Internazionale dell'Arte Contemporanea Florenz

2006 Stadtmuseum Breslau, CZ

2008 ARTcenter Berlin

2009 Galerie Artodrome Berlin

2009 Performances “Rolling Stars and Planets”

Stationen: Wien, Szombathely (HU), Kunsthaus Baden bei Wien,

ARS Electronica Center Linz, u.a.

Preise und Auszeichnungen (Auswahl):

1994 Plakatwettbewerb des Umweltministeriums, Sonderpreis

1998 "Die neuen Meister" Nachwuchspreis der Wiener Ringgalerie (heute Basis.Kultur.Wien)

2002 Aufnahme in "Archives on Women Artists" The National Museum of Women in the Arts; Washington DC

2006 Ehrenmedaille für Wissenschaft und Kunst, Österreichische Albert-Schweitzer-Gesellschaft

Werke in öffentlichen und privaten Sammlungen im In-und Ausland.

Biographie:

Martina Schettina (geb. Tucek) wächst als Tochter des Robert Tucek, der wie bereits sein Vater Mathematiker ist, in einer behüteten Familie in Wien mit einem Bruder (Peter Tucek) auf.

Die Mutter, Ingeborg Tucek, geb. Scheuchenegger, ist berufstätig (erfolgreiche Geschäftsführerin), unterbricht jedoch ihre Tätigkeit aus Gründen der Kindererziehung für zehn Jahre. In dieser Zeit erlebt die Tochter ihre Mutter unglücklich und ohne Selbstwertgefühl, was sich prägend auswirken wird. Martina entwickelt zwei Leidenschaften: Zeichnen und Mathematik. Nach der Matura (1979 mit Auszeichnung) gibt sie dem Drängen der Eltern nach, einen wirtschaftlichen sicheren Beruf zu wählen, und so fällt die Entscheidung zu Gunsten der Naturwissenschaften. Schon vor Abschluss des Studiums heiratet sie, führt ab da den Namen Martina Schettina und bekommt ihr erstes Kind. Ihr Studium schließt sie dennoch nach kürzest möglichen Studiendauer ab. Die nächsten Jahre sind geprägt von ersten beruflichen Erfahrungen im Albertus Magnus Gymnasium Wien, Errichtung eines Eigenheimes in Langenzersdorf, NÖ, und die Betreuung der inzwischen drei Kinder. Langsam beginnt sich die alte Leidenschaft zur Malerei wieder zu melden, und die Kunst wird zum großen Energiespender. Schettina bildet sich weiter, die Akademiekurse in Stift Geras finden während der Schulferien statt. Ulrich Gansert, der damals Assistenzprofessor an der Akademie der bildenden Künste ist, erweist sich als glänzender Lehrer. Peter Sengl und Hubert Aratym folgen.

1992 findet die erste Ausstellung statt, ein großer Erfolg. In der Ehe beginnt es zu kriseln. Ein weiteres Kind kann diese Entwicklung nur verlangsamen. Schettina reduziert auf eine halbe Lehrverpflichtung, um mehr Zeit für die Kunst zu haben. 1999 findet die erste große Auslands-Einzelausstellung in Brüssel statt, danach folgen Ausstellungen in New York, Florenz, Mailand, u.v.a. Ihre Figuren sind transparent und ausdruckstark, deshalb wird sie von Kritikern „die Malerin mit der gläsernen Handschrift“ genannt. 2003 ist die Ehe nicht mehr zu retten. Endlich frei kann sich die Künstlerin noch intensiver der Kunst widmen. In dieser Zeit der Neuorientierung lernt sie den Journalisten und Autor Helmut A. Gansterer kennen. Angeregt durch die gemeinsame Liebe zur asiatischen Philosophie beginnt Schettina, sich mit chinesischer Tuschemalerei zu beschäftigen. Bei Xiaolan Huangpu lernt sie die Grundlagen aus erster Hand. Die Beschäftigung mit der chinesischen Malweise führt zu einer noch luftigeren, leichteren Bildsprache und abstrakter Reduktion der Hintergründe. Die Weißräume nehmen eine wichtige Stellung in Schettinas Kompositionen ein. 2005 heiraten Schettina und Gansterer und lassen sich am Fuße des Bisambergs in Langenzersdorf nieder.

2007 bringt einen großen Einschnitt. Martina Schettina verlässt die Schule und widmet sich ausschließlich der Kunst. Seit diesem Jahr wird Schettina von der Berliner Galerie Artodrome vertreten. Mit der Teilnahme an der ART Shanghai 2008 und der CIGE Peking 2009 gelingt der Schritt nach Asien. Der Ausstellung „Europe and Asia today“ im Berliner ARTcenter, an der Schettina 2008 teilgenommen hat, wird in der 3sat Kulturzeit ein Filmbeitrag gewidmet.

Werke (Auswahl)#

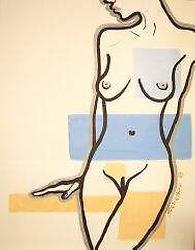

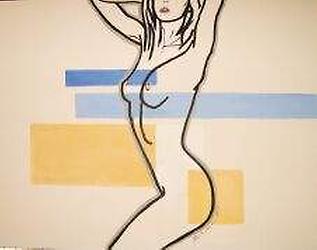

Martina Schettina arbeitet in Serien. Diese sind auf den ersten Blick durch ähnliche Ausdrucksform und Farbwahl sowie durch die Titel als solche zu erkennen. Ihre figurativen Werke werden von der Künstlerin als "Magierbilder" bezeichnet. Die ersten Magierbilder entstehen 1994, zuerst in Tempera und Aquarell auf Papier. Ab 1999 entstehen Acrylbilder zum Magierthema. Die Hintergründe zeigen – geometrisch vereinfacht – Orte, die Schettina inspiriert haben.1999 entsteht der "Heidelberg-Zyklus". Vor geometrisch zerlegten Hintergründen, die wie ein Bühnenbild wirken, stehen selbstbewusste Frauen. Wie Schauspieler auf einer Bühne erzählen sie ihre Geschichten. Im Winter 2000/2001 wird Schettina in die New Yorker Agora Gallery eingeladen, um an der Ausstellung "Narratives" teilzunehmen. Sie wird daraufhin in das Archiv des NMWA (National Museum of Women in the Arts) Washington D.C. aufgenommen.

© Martina Schettina (VBK)

Die Künstlerin widmet 2002 eine Serie der Stadt New York.

Auf einer Reise nach Malta beeindrucken die über 5000 Jahre alten Tempel von Hagar Quim die Künstlerin.

© Martina Schettina (VBK)

Die Serie "Das rote Sofa" ist der Beginn reduzierter, abstrakter Hintergründe.

In ihren Bildern werden Frauen und Männer dargestellt, entweder in einer gemeinsamen Serie, wie "Das rote Sofa" oder reine Männerserien wie "Blue Boys".

© Martina Schettina (VBK)

© Martina Schettina (VBK)

Acryl auf Mischgewebe, 2005. 120 x 160 cm cm

© Martina Schettina (VBK)

Eine Reise zu der Kap Verdischen Insel Sal inspiriert die Malerin zur Serie Cabo Verde.

Ab 2007 thematisiert sie erstmals die Benachteiligung der Frauen im Kunstmarkt mit ihrer Phallus-Serie. Diese wird erstmals komplett in der Galerie ARTpark in Linz gezeigt. Bei den ersten Bildern sind deutliche Phalli zu erkennen, später versteckt sie diese und nur ein Wissender kann sie sehen. Damit wollte die Künstlerin eine Möglichkeit schaffen, ihre Phallussymbole Ausstellungskuratoren unterzumogeln, da in der Vergangenheit einige ihre männlichen Akte abgelehnt hatten.

Acryl auf Mischgewebe, 160 x 120 cm, 2007

© Martina Schettina (VBK)

Selbstbewusste Frauen dominieren die Phallus-Serie.

Acryl auf Mischgewebe, 2007. 60 x 80 cm

© Martina Schettina (VBK)

Acryl auf Mischgewebe, 2007. 60 x 80 cm

© Martina Schettina (VBK)

Im selben Jahr entsteht die Serie "Weites Land". Sie wird eigens für eine Wanderausstellung durch das Heimatbundesland der Malerin, Niederösterreich, geschaffen.

Acryl auf Mischgewebe50x50 cm, 2009

© Martina Schettina (VBK)

Acryl auf Mischgewebe50x50 cm, 2009

© Martina Schettina (VBK)

Acryl auf Mischgewebe50x50 cm, 2009

© Martina Schettina (VBK)

Acryl auf Mischgewebe, 2009. 40x40 cm

© Martina Schettina (VBK)

Mitte 2008 greift Martina Schettina das Thema Mathematik wieder auf. Eine erste Serie "Mathematische Bilder" entsteht, weitere folgen, so z.B. 2009 "Magische Quadrate" und "Mathematiker des Barock". Auf spielerische Weise nähert sie sich dabei dem Thema an, nicht ohne kleine Geschichten in ihre Bilder zu verpacken. Die Namen "Hardys Taxi", "Miss Mathe" oder "Das orangerote Kaninchen" deuten darauf hin. In "Goethes Gelbes" wird Goethes Hexeneinmaleins als magisches Quadrat interpretiert.

Titel "Oranges Kleid". Acryl auf Mischgewebe. 2009. 100x80 cm

© Martina Schettina (VBK)

Titel "Neckholder".

Acryl auf Mischgewebe. 2009. 80x100 cm

© Martina Schettina (VBK)

Titel "Cheers!". Acryl auf Mischgewebe. 2009. 40x40 cm

© Martina Schettina (VBK)

Ende 2008 tauchen auch wieder die figurativen Bilder in Schettinas Werk auf. Auffällig dabei ist, dass neben der Aktdarstellung auch bekleidete Menschen, hier zunächst ausschließlich Frauen, vorkommen. Die Serie "Dressed" zeigt zwar bekleidete Frauen, diese stehen in der erotischen Ausstrahlung den Akten nicht nach.

2009 greift die Künstlerin Das Rote Sofa wieder auf. Inspirationsquelle hiefür war der Besuch einer Veranstaltung im Wiener Volkstheater.

2009 entstehen die ersten Readymades anlässlich der Ausstellung im Skulpturengarten der Galerie Artpark Linz. Sie greifen auf amüsante Weise das Thema der Phallus-Serie wieder auf.

Hier wird wieder die Benachteiligung der Frau im Kunstmarkt thematisiert.

© Martina Schettina (VBK)

© Martina Schettina (VBK)

Aktion "Rolling Stars and Planets" vor dem Kunsthistorischen Msueum in Wien, April 2009, Martina Schettina mit ihrem Kugelbild "Die Sonne", alle 3 Fotos: Schettina.

Ebenfalls 2009 nimmt Schettina an einem Gemeinschaftsprojekt der Berufsvereinigung Bildenden Künstler Österreichs teil. Zum Jahr der Astronomie werden Kugelbilder gestaltet. Als „Rolling Stars and Planets“ werden sie auf öffentlichen Plätzen gerollt und touren durch Österreich und das angrenzende Ausland. Die Auftaktveranstaltung findet am 4.4. 2009 am Wiener Maria Theresien-Platz statt.

Literatur#

- 1994: Katalog Schettina

- 2002: Bewegte(s) Leben: Frauenbiografien aus dem Weinviertel von Gabi Lempradl und Hermann Richter, Verlag Bibliothek der Provinz. Eine von 14 Frauen-Biografien ISBN 3-85252-533-0

- 2002: Katalog: mARTina schettina, Magierbilder 2002 Verlag Eisl und friends, ISBN 3-9501524-2-3

- 2003 Keine Katze wie Du und ich von Erne Seder, Verlag Langen-Müller-Herbig München; Illustrationen und Titelbildgestaltung, ISBN 3-7844-2930-0

- 2006: Katalog zweitausendsechs. Eisl und friends, Atelier mARTina schettina Langenzersdorf, 2006,

- 2007: Linz 2007. Ausstellungskatalog. Digitaldruck Linz, Galerie ARTpark Lenaupark City Linz.

- 2008: Wein, Weib und Gesang. Gedichtband. Bilder von Martina Schettina zu Lyrik von Michaela Gansterer. Hrsg. Michaela Gansterer, Hainburg.

- Kunstadressbuch Deutschland, Österreich, Schweiz 20. Ausgabe; Eintrags-Nummer: 207599-2; K. G. Saur Verlag

Quellen#

- Martina Schettina

- mARTina schettina

Stand Juni 2009

Alle Werkabbildungen: Foto Atelier Schettina

Fotonachweise Portrait: René Prohaska und Galerie Artpark: Manfred Kielnhofer

Redaktion: I. Schinnerl / H. Maurer