Ohne Solidarität geht es nicht#

Die Ausbreitung des Coronavirus ist eine Krise, und diese verlangt viel von uns. Die gemeinsame Bewältigung dieser Krise kann die Gesellschaft aber auch stärken, sagt Solidaritätsforscherin Barbara Prainsack.#

Von der Wiener Zeitung (14. März 2020) freundlicherweise zur Verfügung gestellt

Von

Simon Rosner

Die Regierung verlangt gerade sehr viel von den Menschen in diesem Land. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sind für einige Wochen drastische Maßnahmen notwendig, die unser Leben massiv einschränken. Das ist unangenehm, beklemmend und auch kostspielig. Alle Anstrengung ist aber sinnlos, wenn sich die Menschen nicht daran halten. Das Ziel ist nur gemeinsam zu erreichen.

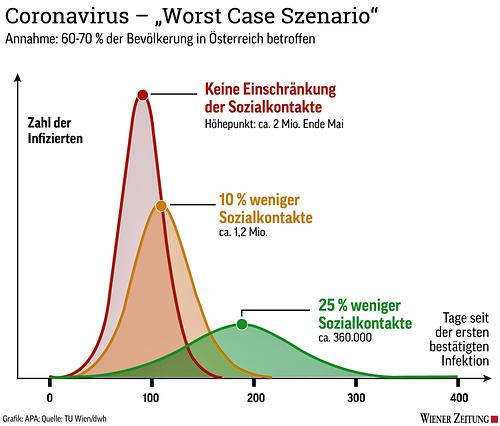

„Dieses ‚flatten the curve‘ ist ein klassisches Solidaritätselement. Es ist die Essenz der Solidarität“, sagt Barbara Prainsack, Professorin am Institut für Politikwissenschaft der Uni Wien, an dem sie eine Forschungsgruppe zu „zeitgenössischen Solidaritätsstudien“ leitet. Um die Kurve der Erkrankungen abzuflachen und das Gesundheitssystem zu entlasten, müssen sich alle an den Maßnahmen beteiligen, nicht nur bestimmte Gruppen. Jüngere erkranken fast nie ernsthaft, sie sind aber die Hauptträgergruppe des Virus, deshalb ist ihre Mitwirkung genauso wichtig.

Doch wie schafft man das? „Es gibt Länder, in denen es autoritäre Regime gibt, die alles abschotten können. Das wünsche ich mir nicht“, sagt Prainsack. China ist so ein Beispiel. Die Maßnahmen hierzulande sind nicht so unähnlich, die Strategie dahinter aber sehr wohl. Und das muss sie auch sein, denn die Maßnahmen können nicht so einfach mit Staatsgewalt durchgesetzt werden. Es wäre zwar effektiver gewesen, hätte die Regierung schon vor zwei Wochen, als es nur zwei Fälle gab, derart gehandelt. Aber hätten die Menschen diese Restriktionen bei so wenigen Erkrankten akzeptiert? Vermutlich nicht.

Für die Politik war und ist es in dieser Krise aber essenziell, dass sich die Menschen solidarisch zeigen und die mit teils hohen Kosten verbundenen Folgen der Maßnahmen akzeptieren. Zu diesen Kosten gehört nicht nur der Verdienstentgang, sondern alles, was die Menschen als belastend empfinden, wie etwa auch der weitgehende Verzicht auf soziale Kontakte, die Stornierung einer Reise, der Verfall von Konzertkarten.

„Jeder Einzelne hat eine Verantwortung“, sagt Kanzler Sebastian Kurz. Doch reine Appelle reichen nicht. Es braucht zunächst ein Problembewusstsein, das war im Februar noch nicht ausgeprägt, ist er durch die Berichte aus Italien angewachsen.

Die Politik muss die Solidarität auch anreizen. Es brauche, sagt Prainsack, eine „bestimmte Reziprozität“, die „Mächtigen müssen sich darum kümmern, die Nachteile auszugleichen“. Die Regierung hat auch diverse Hilfen versprochen für Unternehmen, bei der Kinderbetreuung und so weiter. Und es wird davon noch mehr nötig sein. „Ohne diese Anreize sinkt in der Bevölkerung die Bereitschaft“, so Prainsack, die vor Wochen in Australien war, als dort Buschfeuer tobten. „Das war eine systemische Katastrophe. Zwei Prozent der Einwohner haben an freiwilligen Löscheinsätzen teilgenommen und sind nicht zur Arbeit gegangen.“ Es gab Stundungen von Kreditrückzahlungen und diverse Soforthilfen.

Es ist auch kein Zufall, dass nun oft vom „Team Österreich“ die Rede ist. Denn solidarisches Verhalten, vor allem, wenn es uns viel abverlangt, hängt auch davon ab, wie viel Verbindendes besteht. Das war bei der Fluchtkrise 2015 anfangs auch der Fall. Etliche Menschen in Österreich haben damals von ihren Fluchterlebnissen erzählt und geholfen. Oder die Eltern waren Vertriebene, wie etwa bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen. „Dann kam die Wende“, sagt Prainsack. Die Flüchtlinge seien als „die Anderen“ konstruiert worden, die Solidarität nahm ab.

Es müsse den Menschen klar werden, so die Politologin, dass es keinen Widerspruch gibt zwischen dem Selbstschutz und dem Schutz von anderen. „Alles hat Effekte, die auf einen selbst zurückkommen.“ Wer ehrenamtlich den Flüchtlingen Deutsch beibrachte, half mit, die Integration zu verbessern, die ein gesamtgesellschaftliches Interesse darstellt und allen nutzte.

Institutionalisierte und individualisierte Solidarität#

Beim Coronavirus haben viele junge Menschen Eltern und Bekannte, die zu einer vulnerablen Gruppe gehören. Das befördert die Solidarität. Es geht auch um sie. Es ist unsere Familie, es sind unsere Freunde. Und mit unserem Verhalten schützen wir auch diese Personen. Ganz explizit hat Kurz in den Pressekonferenzen immer wieder auch auf seine eigenen Eltern verwiesen. Das war ein Signal.

Schon vor Tagen haben sich zudem einige lose Nachbarschaftshilfen gegründet, um Erledigungen für jene zu machen, die eigentlich daheim bleiben sollen, also vor allem ältere Personen. Die Stadt Wien hat für diese Gruppe auch eine Hotline eingerichtet, wo Personen (01/4000-4001) um Unterstützung für diese Erledigungen ansuchen können.

Das ist, wie Prainsack sagt, der Unterschied zwischen individualisierter und institutionalisierter Solidarität. Die Stadt Wien organisiert (mit Steuergeld) dasselbe wie die Zivilgesellschaft. Letzteres kostet den Staat nichts, ist aber lückenhaft. Oft werden diese beiden Formen der Solidarität in Widerspruch zueinander dargestellt. „Man sollte sie nicht gegen einander ausspielen“, sagt Prainsack. Auch bei der Fluchtkrise ging beides Hand in Hand, es war, zumindest für eine Zeit, auch ein zivilgesellschaftliches Erweckungserlebnis. Das könnte hier auch der Fall sein.

Die Grenzen der Solidarität#

Was man aus 2015 lernen kann: Solidarität ist nicht bedingungslos. Bei der Fluchtkrise waren Vorkommnisse zu Silvester in Köln ein Wendepunkt. Das war freilich ein Extremfall. Wenn aber junge Menschen auf ihre sozialen Kontakte verzichten und Entbehrungen auf sich nehmen, dann mahnen sie das auch von jenen ein, die sie schützen wollen. Sonst droht die Solidarität, in sich zusammenzufallen. Man kann natürlich auch Älteren nicht das Recht entsagen, Freunde zu treffen. Soziale Kontakte sind auch lebensnotwendig. Doch bei Flüchtlingen haben schon Fotos von vermeintlich teuren Handys dazu geführt, dass bei einigen die Solidarität abgenommen hat. Das ist eben so.

Die nächsten Wochen werden eine Herausforderung – auch für die Gesellschaft. Doch die kann an solchen Krisen auch wachsen, davon ist die Professorin überzeugt. Vor allem, wenn es gelingen sollte, gemeinsam die Früchte der Anstrengungen zu ernten und die Kurve abzuflachen. „Es wird das Bewusstsein geschärft, das auch kleine Dinge viel ausmachen.“ Und noch etwas kann eine Folge dieser Krise sein. Die Menschen werden die Erfahrung eines ganz anderen, sehr reduzierten Lebens machen. Ohne Urlaube, kaum Konsum, auf das Nötigste reduziert. Ein dezidiert anderes Verhalten und drastische politische Maßnahmen sind auch zur Lösung einer weiteren krisenhaften Situation nötig: der Klimakrise. Und bei dieser sind vor allem die Jüngeren auf die Solidarität der Älteren angewiesen.