Protokoll einer Katastrophe#

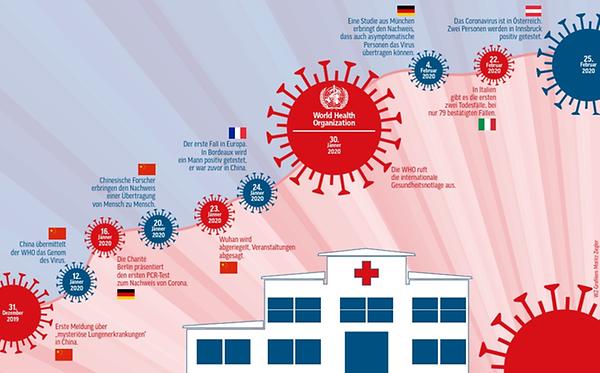

Zu Silvester meldete China 27 Lungenerkrankte. Kaum jemand nahm davon Notiz. Was passierte dann? Eine Zeitreise in den Jänner und Februar und eine Annäherung an die Geschehnisse, bevor alles begann.#

Von der Wiener Zeitung (23. Mai 2020) freundlicherweise zur Verfügung gestellt

Von

Simon Rosner

Der letzte Tag des Jahres ist traditionell die Ruhe vor dem Sturm und Drang. Erst am Abend und in der Nacht rauscht’s, doch der Tag ist meist ereignisarm. Es gibt wenig Berichtenswertes, die Nachrichtenagenturen widmen sich auch Nebensächlichem: Eine leichte Rauchgasvergiftung bei einem Kellerbrand in Villach, ein Trafik-Räuber mit Hammer in Wien, die Polizei in Oberösterreich überführte Diebe eines Polizeiinspektionsschildes.

Auch aus der Ferne trudeln einige Meldungen ein. Die Austria Presse Agentur berichtet, dass Samoa und Kiribati das neue Jahr begrüßten, dass in Australien immer noch Buschbrände wüten und im Sudan ein Wettrennen von Schildkröten stattgefunden hat. Und auch eine kleine Meldung aus China ist dabei: „Mysteriöse Lungenkrankheit in Zentralchina ausgebrochen.“ Sie wird von keiner Zeitung übernommen.

Der Jänner und Februar bilden die Ouvertüre zur Pandemie, die ab März in Europa und später auch in Übersee zu Maßnahmen von nicht vorstellbarem Ausmaß führen sollten, zu hunderttausenden Toten, zu einem Zusammenbruch der Weltwirtschaft, wie es nicht einmal den Lehman Brothers gelang. Das ist nicht lange her, nur ein paar Monate. Und es ist ewig her, alles war anders, und die Nachricht von einigen Lungenerkrankten irgendwo in China war keine Meldung wert.

Europa hat es früh und heftig getroffen. Vielleicht genau deshalb, weil das damals niemanden interessierte. Es hieß sehr schnell, Europa sei überhaupt nicht vorbereitet gewesen auf diese Pandemie. Aber vielleicht war dieser Befund zu vorschnell, auch wenn die Corona-Krise, so wie alle Katastrophen, genauso ihre postapokalyptischen Reiter kennt, die es schon lange kommen sehen gewollt haben. Leider sagen sie aber nie dazu, wann das genau sein wird.

Dieser Text ist der Versuch einer Zeitreise mit wichtigen Protagonisten dieser Krise. Sie führt nur ein paar Wochen zurück, und doch zeigte die Recherche, wie schwierig es ist, einen von späteren Erfahrungen und Wissensgewinn unverstellten Blick auf die Vergangenheit zu werfen. Wann wusste man was? Welche Erkenntnisse haben die Einschätzung der Lage verändert? In den Erinnerungen der Gesprächspartner sind die Zeitabläufe oftmals verschoben. Eine Erinnerung vom Jänner trug sich tatsächlich erst im Februar zu. Und noch etwas wurde offensichtlich: Im Verlauf der ersten Wochen und nach den ersten wissenschaftlichen Arbeiten wurde der anfangs ratlose Blick der Ärzte, Forscherinnen und von Behörden zwar immer klarer, doch die Interpretationen der Studien ließen nicht immer nur einen Schluss zu. Das heißt aber auch: Es gab nicht nur eine Wahrheit.

Die allerersten Berichte aus China lösen in Österreich keinen Alarm aus. Der mediale Ausschlag ist gleich null, auch in dieser Zeitung. In China, so ist zu lesen, sind 27 Patienten mit Lungenerkrankungen aufgetaucht. Das ist nichts in einem Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern. Es gab eine wichtige Information in der Meldung. Alle 27 hatten einen Bezug zum „Huanan-Fischmarkt“. „Nach Sars hat es China zur Meldepflicht gemacht, wenn eine schwere atypische Form der Lungenentzündung im Zusammenhang mit einem Wildmarkt auftaucht“, sagt Franz Allerberger von der Gesundheitsagentur Ages. Weil sie im Internet verbreiteten, dass es sich um einen Sars-Ausbruch handeln könnte, nahmen die chinesischen Behörden acht Personen wegen Verbreitung „falscher Informationen“ fest.

Während die Öffentlichkeit nahezu keine Notiz nimmt, werden die ersten Meldungen aus China bei den Behörden sehr wohl registriert und auch die Wissenschaft und die Medizin nimmt sie wahr. Doch die Berichte sind nicht eindeutig. Die Zahl der Erkrankten wächst zwar, doch am 6. Jänner vermeldet das Gesundheitsamt in Wuhan, dass Tests auf Sars negativ gewesen seien. 2003 hat dieser Erreger zu einer Pandemie mit 774 Toten geführt, die Mortalität betrug mehr als zehn Prozent. Sars ist seither verschwunden.

In Salzburg liest auch der Mediziner Richard Greil der Uni-Klinik Salzburg die ersten Meldungen, er hat 2016 einen von zwei Mers-Patienten in Österreich behandelt, es handelt sich dabei ebenfalls um ein Coronavirus. „Die Meldungen haben mich nicht sehr beeindruckt. Die Erfahrung mit Mers und Sars war, dass es sehr lokalisierbare Erkrankungen waren. Meine Erwartung war, dass es eingrenzbar sein wird“, erzählt er. Auch in Innsbruck, wo die Virologin Dorothee von Laer forscht, ist die Reaktion ähnlich: „In China treten häufig Erkrankungen auf, die von Tieren auf Menschen übertragen werden. Das kennen wir seit Jahrzehnten.“ An eine Pandemie dachte sie nicht: „Bisher war ja auch nie etwas“, sagt sie.

Auf Behördenseite ist es business as usual, auch wenn die Erinnerung daran heute schon etwas verblasst ist. „Ich erinnere mich, dass wir in der Abteilung darüber gesprochen haben, weil wir solche Ereignisse immer auf dem Radar haben“, sagt Reinhild Strauss, Epidemiologin im Gesundheitsministerium. Obwohl weltweit nur 8000 Menschen an Sars erkrankten, hat dieses Virus viel verändert. Es wurden Pandemiepläne erstellt, auch in Österreich. Die (zuvor geplante) europäische Seuchenagentur ECDC nahm 2004 ihre Arbeit auf, ein „Early Warning and Response System“, das frühzeitig Auffälligkeiten anzeigen soll, wurde installiert. Wie essenziell der Zeitfaktor bei Seuchen ist, weiß heute jeder. Die ganze Welt hat nun diese Erfahrung gemacht. In China weiß man das seit Sars. Darum werden dort alle Patienten mit atypischen Lungenerkrankungen zu ihrer Verbindung zu Tiermärkten befragt. Bereits der 27. Patient löste die Warnung aus, der Markt wurde geschlossen.

Die erste Phase: Warten auf Erkenntnisse#

Die ersten zwei Wochen sind in Österreich ein routiniertes Warten, es ist für die maßgeblich Beteiligten keine neuartige Situation. Noch weiß man sehr wenig, es gibt keine Falldefinition und keine Diagnostik. Doch schon am 12. Jänner übermittelt China die Sequenz des Genoms an die WHO. „Das ist für mich der Stichtag“, sagt Franz Allerberger von der Ages. „Dann ging es Schlag auf Schlag.“

In jenen Tagen wechseln einander gute und schlechte Nachrichten ab. „Es war nicht wirklich einzuschätzen“, sagt Greil. Der erste Todesfall am 11. Jänner ist zweifellos eine schlechte, die Sequenz-Veröffentlichung des Erregers tags darauf aber eine wirklich gute Nachricht. Die Medien werden sukzessive aufmerksam auf das, was in den Agenturmeldungen nach wie vor als „mysteriöse Lungenkrankheit“ bezeichnet wird. Am 14. Jänner ist klar: Es ist ein neuer Sars-Erreger. In der „Wiener Zeitung“ vom 15. Jänner, die als eine der Ersten in Österreich groß über das Virus berichtet, präzisiert ein deutscher Forscher: „Es ist dieselbe Virusart wie Sars, nur in einer anderen Variante.“ Es handelt sich um den auf Coronaviren spezialisierten Virologen Christian Drosten. Zwei weitere Tage später, am 16. Jänner, vermeldet seine Universität, die Charité Berlin, dass bereits ein Test zum Nachweis entwickelt wurde. Drosten stellt das Protokoll ins Internet.

Franz Allerberger ist völlig fasziniert von dieser Geschwindigkeit. „Bei Aids hat das noch Jahre gedauert.“ Zuerst war nur eine spezifische Lungenentzündung der sichere Nachweis für Aids, doch da war es schon viel zu spät „Einen Labortest hat es sehr lange nicht gegeben.“

Virusträger muss man aber früh erkennen, um eine Ausbreitung wirksam verhindern zu können. Dafür ist der Test der Schlüssel. Bei Sars-1 ist das nicht passiert, es hat in Österreich keinen Test dafür gegeben. Nur zwei Wochen nach der ersten Meldung ist nun der Nachweis für das neuartige Coronavirus über ein PCR-Verfahren im Labor möglich. „Das war für mich erstaunlich. Früher hat man für die Etablierung eines solchen Tests einen Professorentitel bekommen“, sagt Allerberger.

Österreich hat zwei Lehrstühle für Virologie, einen in Wien und einen in Innsbruck. An beiden Universitäten wird sofort mit Hochdruck daran gearbeitet, diesen Test auch in Österreich zu etablieren. Das ist nicht ganz simpel und dauert einige Tage. „Es gab einen engen Austausch mit der Charité“, sagt Virologin von Laer. Die Virologie in Berlin entwickelt sich zusehends zur weltweiten Drehscheibe für den Test, die internationale Zusammenarbeit funktioniert gut. Auch das US-Seuchenzentrum CDC stellt ein Testprotokoll für alle verfügbar ins Internet.

Die zweite Phase: Das Virus wandert#

Ab dem 13. Jänner tauchen fast täglich Erkrankungsfälle außerhalb Chinas auf, erst in Thailand, dann in Japan und Südkorea. Das Virus verteilt sich in andere Länder, das ist eine besorgniserregende, aber nicht unerwartete Nachricht. Eine gewisse Eile in der Etablierung der Tests und im Aufbau von Kapazitäten ist geboten. Es sind aber nur Einzelfälle außerhalb der Volksrepublik. Sie sind auch weit von Europa entfernt. Am 19. Jänner meldet China 62 Erkrankte, der Ausbruch sei „beherrschbar“, heißt es. Das Imperial College London warnt, dass eine Übertragung von Mensch zu Mensch „nicht ausgeschlossen werden sollte“. In vielen Meldungen und Einschätzungen wird der Konjunktiv bemüht. Es gibt sehr wenig Wissen, die Skepsis gegenüber China ist groß. Einen Tag später bestätigen chinesische Forscher, dass das Virus von Mensch zu Mensch übertragbar ist.

Ab diesem Tag, ab dem 20. Jänner, verdichten sich die Ereignisse und Meldungen. Noch ehe die Infektionszahlen in China explodieren, verzeichnen die Nachrichtenagenturen ein geradezu exponentielles Wachstum ihrer Berichte. Der mediale Fokus verschiebt sich auf das Thema Coronavirus, die Börsen reagieren, der Ölpreis sinkt, auf den Flughäfen werden erste Kontrollen eingeführt, und die WHO beruft am 20. Jänner den Notfallausschuss ein.

Im Gesundheitsministerium werden die Berichte im Frühwarnsystem der EU genau verfolgt, auch die WHO verfügt seit einigen Jahren über ein derartiges Meldesystem. Es läuft professionell nach dem Pandemieplan ab. Ab Mitte Jänner wird ein abteilungsübergreifender Jour fixe zu Corona installiert. Man bereitet sich vor. Man weiß allerdings noch nicht worauf. „Wir haben Isolationsrichtlinien erarbeitet, sowohl für Heimquarantäne als auch für Spitäler, und wir haben einen ersten Kapazitätscheck für die Krankenhäuser vorgenommen“, erzählt Reinhild Strauss. Das Virus ist noch sehr weit weg, jedoch nur räumlich. Die Zahl der bestätigten Fälle in China überschreitet am 23. Jänner gerade einmal die 500er-Marke. Die WHO entscheidet, keine Notlage auszurufen.

Am 24. Jänner ist das Virus erstmals Blattaufmacher der „Wiener Zeitung“. China hat plötzlich Wuhan abgeriegelt. Alle Verbindungen wurden gekappt, Veranstaltungen abgesagt. „Diese drakonische Reaktion hat mich erstaunt und alarmiert“, sagt Greil. „Eine derartige Reaktion hat es in meiner Lebenszeit noch nie gegeben.“ Was geht da vor sich? Nur wenige Tage davor erklärten die Behörden noch, alles sei beherrschbar. „Es war ganz erstaunlich, wie die chinesische Führung auf einmal verschwunden ist. Das hat zu Irritationen geführt“, sagt Mediziner Greil.

Es gibt aber auch die guten Nachrichten. Nach wie vor. Forscher aus China beschreiben in einem Artikel im Fachmagazin „Lancet“ erstmals die klinischen Erfahrungen, berichten detailliert über die Symptome der Erkrankten. Das ist ganz wichtig. Ein Test allein ist nur bedingt sinnvoll, wenn völlig unklar ist, wen man testen soll. Mit dieser Falldefinition war diese Wissenslücke zumindest zu einem Teil gedeckt. „Es war eine deutliche Erleichterung“, sagt Strauss.

Die dritte Phase: Das Virus ist in Europa#

Andererseits hatten die in der Studie erwähnten Fälle schwere Verläufe. Bei Sars starben 10 Prozent, bei Mers sogar 37 Prozent der Patienten. In dieser frühen Arbeit aus China mit allerdings nur 41 Patienten wird eine Mortalität von 15 Prozent beschrieben. Am selben Tag, dem 24. Jänner, wird Strauss noch eine weitere Meldung aus dem Frühwarnsystem des ECDC entnehmen. Es gibt zwei Fälle in Frankreich. Das Virus ist in Europa angekommen.

Am Lehrstuhl für Virologie in Wien hat der Virologe Stephan Aberle den Test bereits etabliert. Das ist wichtig, denn am 26. Jänner gibt es auch schon den ersten Verdachtsfall in Wien. Es wird nicht der letzte bleiben, aber die Tests schlagen nicht an. Sie kommen ein ums andere Mal negativ zurück. Parallel ist die Grippewelle auf ihrem Höhepunkt, die Symptome werden als ähnlich beschrieben. „In den allermeisten Fällen wird es eine Grippe sein“, sagt Michael Binder, der Leiter des Wiener Krankenanstaltenverbundes im ORF-Fernsehen, das seine Sendung „Im Zentrum“ am 26. Jänner dem Thema Coronavirus widmet. Man müsse sehr aufmerksam sein, sagt Binder, aber es bestehe kein Grund zur Sorge. Diese Sichtweise wird sich sehr bald radikal ändern.

Auf behördlicher Seite geht alles seinen geordneten Weg. Am 26. Jänner erlässt Gesundheitsminister Rudolf Anschober die erste Verordnung seiner Amtszeit. Für das „2019 neuartige Coronavirus“, wie es damals heißt, wird die Meldepflicht eingeführt. Tags darauf nehmen Beamte des Ministeriums an einer Sitzung des „Health Security Committee“ in Brüssel teil. Auch die WHO ist vertreten. Im Protokoll der Sitzung ist zu lesen, dass sich die Mitgliedstaaten gut vorbereitet fühlen. Es gebe aber, heißt es, Lücken bei Laborkapazitäten und bei Leitlinien für Reisende. Die EU-Kommission fragt explizit nach, ob es Bedarf an Schutzausrüstung gibt. Seit der Influenzapandemie 2009 („Schweinegrippe“) gibt es in der EU die Möglichkeit einer gemeinsamen Beschaffung. Das soll in Pandemiezeiten Versorgungssicherheit gewährleisten. Kein Land meldet Bedarf an. Es gibt in der gesamten EU nur drei bekannte Fälle.

Am selben Tag, es ist ein Montag, sucht ein Mann in München eine Notfallpraxis auf. Es geht ihm schlecht, er hat hohes Fieber, Husten und Durchfall. Es sind nicht ungewöhnliche Symptome, doch die junge Ärztin in der Ordination verweist ihn zur Sicherheit an die Tropenmedizin-Ambulanz der Ludwig-Maximilians-Universität. Dort wird der Patient abgestrichen und auf die Station der angeschlossenen München Klinik Schwabing verlegt. Clemens Wendtner ist dort Chefarzt.

Schon am folgenden Tag nimmt Wendtner an einer Pressekonferenz teil. Deutschland hat seinen ersten Corona-Fall. Der Mann dürfte sich bei einer Fortbildung seines Arbeitgebers Webasto angesteckt haben, das ist zumindest der Verdacht. Die Vortragende kam per Flugzeug aus China, sie hatte vor dem Abflug noch ihre Eltern aus Wuhan empfangen. Wendtner macht noch etwas an diesem Tag: Er ruft am Handy eines befreundeten Mediziners in Berlin an: Christian Drosten.

Die vierte Phase: Wegweisende Erkenntnisse#

Diese Woche wird für den weiteren Verlauf der Pandemie entscheidend. Die WHO ruft am 30. Jänner nun doch eine internationale Gesundheitsnotlage aus. Vor allem aber werden ganz wesentliche Erkenntnisse gefunden, die vieles verändern. Doch sie stoßen auch auf unterschiedliche Deutungen. Und das ist wichtig. Die erste Publikation kommt am 30. Jänner und stammt aus China. Beschrieben wird darin, dass verstärkt Krankenhauspersonal erkrankt. Damit ist auch klar, welche Bedeutung Schutzbekleidung bei diesem Virus erhält. Zur Erinnerung: Der Nachweis einer Mensch-zu-Mensch-Übertragung liegt nur zehn Tage zurück.

Die zweite Erkenntnis präsentiert der Münchner Oberarzt Wendtner mit Christian Drosten am 4. Februar. Sie haben den München-Cluster ausgewertet und eine bedeutende Information gefunden. Sie machen sie sofort publik, warten nicht die Veröffentlichung der Studie in einem der renommierten Fachmagazine ab.

Eine Person des Clusters hatte gar keine Symptome, andere Infizierte nur sehr milde. Dennoch trugen sie alle eine hohe Viruskonzentration im Rachen. Die Forscher schließen, dass auch Menschen, die sich gesund fühlen, infiziert sein und das Virus weitergeben können. Das war bei Sars-1 nicht der Fall. „Ab dem Moment war mir klar: Das Virus marschiert durch“, sagt Virologin von Laer. Auch ihr Kollege bei der MedUni Wien, Lukas Weseslindtner, glaubte ab da an eine Pandemie, wie er sagt. Viel Virus im Rachen, aber keine Symptome, das ist eine furchtbare Kombination. Doch das war nur die virologische Deutung dieser Studie.

Es gibt auch andere Wahrnehmungen und Reaktionen auf die Erkenntnisse. Die Studie war ebenso ein wichtiger Hinweis darauf, dass dieses Virus oftmals nur zu milden Symptomen oder gar asymptomatischen Verläufen führt. Die Mortalität dürfte weit von den zuerst genannten 15 Prozent entfernt liegen. Während Virologen auf die kritischen Eigenschaften des Virus blicken, sind Epidemiologen erleichtert über die Nachricht zu milden Verläufen.

Und noch eine Erkenntnis bietet der München-Cluster: Die Rückverfolgung der Kontakte und Isolierung der Infizierten funktioniert geradezu mustergültig. „Es war eigentlich beruhigend, weil der Ausbruch ausgebrannt ist. Man hat sich gedacht: Wenn wir das genauso machen, werden wir das gut in den Griff bekommen“, sagt Epidemiologin Strauss. Man hat die Tests, man hat Symptombeschreibungen und nun auch die Erfahrung von erfolgreichem Containment. Das bestätigt auch Kliniker Greil. „Die Studie hatte ein doppeltes Signal. Einerseits ist das Virus hochinfektiös durch die Asymptomatischen, für die Interpretation des Schweregrads gab es einen gegenteiligen Effekt.“

Gerade in dieser Phase, Ende Jänner, Anfang Februar, als die ersten Studien publiziert werden und immer mehr Wissen generiert wird, zeigen sich in der Rückschau auch systemische Schwächen, zumal der Zeitfaktor bei einer Epidemie von Bedeutung ist. Die neugewonnenen Erkenntnisse fundieren nicht überall schnell zu Entscheidungsträgern. „Politik redet mit Politik, bestenfalls mit Behörden. Behörden reden aber auch nur mit Behörden“, sagt Greil. „Dieser Austausch ist hochgradig verbesserungswürdig.“ Greil tauscht sich informell mit KAV-Chef Binder aus. „Es gibt aber keine vernetzte Diskussionsstruktur.“

Sowohl Greil als auch Virologin von Laer werden von sich aus aktiv. „Ich habe ab und zu an die Landessanitätsdirektion geschrieben und angeboten, dass wir testen können. Ich habe aber keine Antwort erhalten“, sagt von Laer. In Salzburg wendet sich Richard Greil an die Behörden, um auf einen drohenden Engpass bei Schutzausrüstung aufmerksam zu machen. Er sah sich zuvor den Verbrauch in seinem Spital an, der hatte sich recht plötzlich um das 29-Fache erhöht, obwohl es in Europa nur einzelne Fälle gibt und in Österreich keinen einzigen.

Die fünfte Phase: Das Containment funktioniert#

Die Befürchtungen einiger Virologen bewahrheiten sich nicht. In ganz Europa passiert wochenlang sehr wenig. Es gibt einzelne Ausbrüche, aber das Containment funktioniert. Scheinbar. In München blickt Clemens Wendtner auf eine leere Station. „Als die 14 Infizierten geheilt waren, kamen keine nach.“ Vielleicht war die hohe Viruskonzentration bei dem asymptomatischen Patienten doch nur Zufall? „Wir waren schon alert, aber die Dimension hat niemand erahnt“, sagt Wendtner.

Im Gesundheitsministerium werden die ersten Tracing-Dokumente für die Rückverfolgung von Infektionsketten erstellt, es gibt die ersten behördlichen Falldefinitionen. „An all diesen Dingen ist gearbeitet worden“, sagt Strauss. Bei der Ages wird eine Hotline für allgemeine Fragen zum Coronavirus eingerichtet, sämtliche Verdachtsfälle fallen negativ aus. „Unsere Sorge war, dass es irgendwo aufpoppt und wir es übersehen“, sagt Allerberger. Ganz Europa macht in jenen Wochen die Erfahrung, dass das Virus zwar da ist, sich aber nicht rasch ausbreitet und die Eingrenzung gut funktioniert. Noch am Ende des Monats wird Christian Drosten die Ansicht vertreten, dass „viele Länder Europas das noch sehr lange, sehr gut kontrollieren können“. Heute weiß man, es loderte unter der Detektionsschwelle.

Am 12. Februar halten Richard Greil und Franz Allerberger Vorträge an der Uni Salzburg. Greil sagt: „Für Europa ist das keine dramatische Gefährdung.“ Er warnt aber: „Die Politik ist schlecht beraten, das zu tun, was sie derzeit tut, nämlich alle Verdachtsfälle in ein Krankenhaus zu stecken.“ Genau das sollte anfangs auch in Österreich passieren, aber nur sehr kurz. Greils Empfehlung erreicht die Entscheidungsträger letztlich doch. Er schlägt der Ärztekammer auch vor, Verdachtsfälle daheim zu testen. Genau das passiert. „Das war für uns immer ein wichtiges Ziel, um die Infektionsgefahr gering zu halten“, sagt Strauss. Die Gesundheits-Hotline 1450 wird als Drehscheibe für Verdachtsfälle etabliert. Anrufen!, heißt es, nur nicht selbst zum Arzt oder ins Spital gehen!

Auch Allerberger kalmiert in seinem Vortrag in Salzburg. Die ersten Befürchtungen mit extrem hoher Mortalität haben sich nicht bestätigt. „Wenn wir Glück haben, geht das rauf und runter wie bei der Grippe“, sagt Allerberger. Dann ergänzt er: „Wenn es nicht runter geht . . .“, er macht eine fragende Geste, seine Handflächen zeigen nach oben, „dann müssen wir uns was anderes überlegen.“

Am 18. und 19. Februar tritt das „Advisory Forum“ des ECDC in Stockholm zusammen, auch Allerberger ist dabei. Es geht in der Sitzung auch um dieses „andere“, das es sich zu überlegen gilt. Es werden mögliche Szenarien und epidemiologische Strategien diskutiert. Die Frage ist, ob wie bisher das Containment reichen oder ein Mitigation-Ansatz nötig werden wird. Mitigation ist der Versuch der Eindämmung, wenn es keine volle Kontrolle über das Infektionsgeschehen gibt. Eine „Suppression“-Strategie, also eine Unterdrückung der Epidemie durch so massive Maßnahmen wie in China, wird nicht angesprochen.

Die sechste Phase: In Italien explodiert es#

Tags darauf meldet Italien wieder einmal drei Fälle. Ein Patient hat keinerlei Verbindungen zu infizierten Personen oder China, das ist erstmals der Fall. „Man hatte keine Ahnung, wo er sich angesteckt hat“, erzählt Allerberger. „Das war ein Alarmzeichen. Und man hat auch gemerkt, dass die Krankenhäuser zu dem Zeitpunkt schon voll waren.“ Nur einen Tag später sind in Italien 21 Personen positiv, dann 79, dann schon 152. Die Kurve steigt exponentiell an, und das in einem Nachbarland Österreichs. Ein Zug wird am Brenner angehalten, Gesundheitsminister Anschober sagt am 24. Februar: „Man kann keinen Glassturz über Österreich errichten.“ Brigitte Zarfl, Ministerin a.D. und nun wieder Sektionschefin im Gesundheitsministerium, schreibt an Markus Müller, den Rektor der MedUni Wien. Gemeinsam stellen sie einen Fachbeirat zusammen, der Anschober beraten soll.

Am 25. Februar verschickt die Austria Presse Agentur schon mehr als 200 Meldungen, die dem Coronavirus gewidmet sind. In der „Wiener Zeitung“ erscheinen an diesem Tag gleich mehrere Seiten dazu. Gegen Mittag kommt eine Nachricht aus Innsbruck. Zwei Proben sind im Labor von Dorothee von Laer positiv ausgefallen. Es sind die ersten beiden Fälle. „Darauf haben wir eigentlich nur gewartet“, sagt von Laer. Es betrifft eine Rezeptionistin des Hotel Europa und ihren Freund.

Reinhild Strauss vom Gesundheitsministerium muss an diesem Tag Interviews geben. „Es ist das Erwartbare eingetreten“, sagt sie damals der APA. Heute erinnert sie sich: „Es war damit klar, jetzt geht es los. Wir wussten, dass wir gut aufgestellt sind mit unseren Kapazitäten und Vorbereitungsarbeiten.“ Auch Franz Allerberger von der Ages und Richard Greil in Salzburg geben Interviews zu der neuen Situation in Österreich. Greil erinnert sich, dass er von Journalisten aufmerksam gemacht wurde, dass einige Polizisten beim unter Quarantäne gestellten Hotel Europa Schutzmasken tragen, andere nicht. „Ich war überrascht, wie auf einmal ganz genau hingeschaut wurde von den Medien. Das war unglaublich.“

Am Abend sieht ganz Österreich die Polizisten. In der „ZiB 1“ gibt es eine Live-Schaltung zum Hotel, die Sendung wird auf 23 Minuten verlängert. Die Polizei kontrolliert die Ein- und Ausgänge des Hotels. „Derzeit darf niemand herein oder heraus“, sagt ORF-Reporter Klaus Schönherr, er hat vor dem Hoteleingang Position bezogen. Während er das sagt, öffnen hinter seinem Rücken zwei Polizisten die Türe. Ein Mann ohne Maske kommt heraus und fährt auf einem Tretroller davon.

„Bei Aids hat die Entwicklung eines Tests noch Jahre gedauert.“

Franz Allerberger