Laufen#

Die Stadt Laufen liegt direkt in einer Schleife der schiffbaren Salzach am Ende des Salzburger Beckens. Das starke Gefälle des Flussbettes an dieser Stelle, das eine schnellere Strömung verursacht, ist namensgebend für den Ort, wie auch andere Orte an Stromschnellen (Lauffen an der Traun, Lauffen am Neckar und Laufen am Rheinfall bei Schaffhausen) ähnlich bzw. gleich geschrieben werden. Jahrhundertelang war Laufen der Mittelpunkt der Salzachschifffahrt. Vor allem der Salztransport über den Inn bis an die Donau bescherte der Stadt Wohlstand und Ansehen. Laufen wuchs früh zu einer bedeutenden und befestigten Stadt und ist bereits um 1050 als „urbs“ (Stadt) bezeugt. Der Umfang der Befestigung mit dem Stadttor ist heute noch im Stadtbild erkennbar. Die heutige mächtige Eisenbrücke wurde erst 1903 erbaut. Die vielen Jahrhunderte davor lag der Salzachübergang an der Nordwestseite der Salzachschleife. Die Stiftskirche von Laufen gilt als älteste gotische Hallenkirche Süddeutschlands und wurde in der ersten Hälfte des 14. Jhs. errichtet. Vom Vorgängerbau ist unter anderem ein romanischer Löwe am Südeingang der Kirche erhalten. Der römische Grabstein aus der Laufener Stiftskirche stammt wahrscheinlich von einem Gräberfeld im näheren Umfeld von IUVAVUM/Salzburg. Das nächstgelegene römerzeitliche Gräberfeld wurde in Oberndorf, am direkt gegenüberliegenden Salzachufer und somit auf heute österreichischem Staatsgebiet liegend archäologisch nachgewiesen. In Oberndorf wird eine Gutshof-Anlage, vielleicht aber auch eine kleinere Siedlung vermutet, die jedoch bisher archäologisch noch nicht nachgewiesen werden konnte. An einer steil abfallenden Schotterterrasse im Oberndorfer Ortsteil Lindachhöhe wurden seit dem frühen 20. Jh. mehrfach Architekturelemente und Brandgräber entdeckt. Die Brandgräber gehören zu einem römischen Gräberfeld, in dem wohl von der zweiten Hälfte des 1. bis in das 2.Jh.n.Chr. hinein bestattet wurde. Besonders bemerkenswert ist der Nachweis eines 6,65 x 6,75 m großen Grabtempels, dessen Ansicht aufgrund der zahlreich aufgedeckten Architekturelemente rekonstruiert werden konnte.

Andrea Krammer

Quellen:

- M. Hell, Römischer Grabtempel in Oberndorf an der Salzach. ÖJh 39, 1952, Beibl. Sp. 35-46

- F. Moosleitner, Die Römer im Flachgau. In: F. Moosleitner/S. Winghart (Hrsg.), Archäologie beiderseits der Salzach. Bodenfunde aus dem Flachgau und Rupertiwinkel (Salzburg 1996), S. 86

- A. Obermayr, Römersteine zwischen Inn und Salzach (Freilassing 1974), S. 80f.

- R. Wedenig, Epigraphische Quellen zur Städtischen Administration in Noricum. Aus Forschung und Kunst 31 (Wien 1997), S. 173.

Steindenkmäler#

Grabmal des Sohns eines Bürgermeisters von Iuvavum#

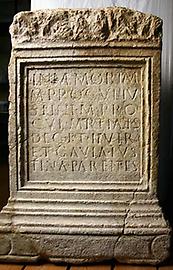

Die von einem profilierten Rahmen eingefasste Inschrift beginnt mit den Worten In memoriam, zur Erinnerung. Gedacht wird des Marcus Proculeius Iustinus von seinen Eltern (parentes), dem Stadtrat (decurio) und Bürgermeister (II vir) Marcus Proculeius Martialis, und Gavia Iustina. Der Sohn scheint in jungen Jahren gestorben zu sein, da er noch kein Amt ausübte. Die Familie gehörte zur führenden Schicht von Iuvavum und hatte ihren Begräbnisort wohl außerhalb der Stadt auf ihrem Landgut.

Gefördert von der Europäischen Union mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung EFRE (INTERREG) | EuRegio Salzburg · Berchtesgadener Land · Traunstein | Salzburg Museum | OÖ Landesmuseen

www.iuvavum.org