Holzschiffbauer#

Holzschiffbauer (auch Schiffszimmerleute) übten an den Küsten meist in den Hafenstädten ein für die Seeschiffahrt unentbehrliches Gewerbe aus, das von äußerst schwierigen Arbeitsbedingungen geprägt war, wie Cornelius van Yk in seinem 1697 veröffentlichten Werk über die niederländische Schiffsbaukunst feststellte. Ihm »sei kein Handwerk bekannt«, hieß es in einem Kapitel, »bei dem der menschliche Körper auf so vielfältige Art geübt werde wie in der Schiffszimmerei. Der Schiffszimmermann müsse bei seiner täglichen Arbeit auf so vielfältige Weise Kraft anwenden, dass die Kleider vom Leib gescheuert würden und der Körper durch die angestrengte Arbeit vom Kopf bis zu den Zehen ›hohl‹ werde, so, dass der Werkmann wünschte, die Essenszeit käme heran, um neue Kraft zu schöpfen. Hinzu käme noch, dass alle Arbeit unter freiem Himmel geschähe und dass die Zimmerleute einmal den Winden, scharfem Hagel, schneidender Kälte ausgesetzt seien und sie ertragen müssten, zum andern wieder großer Hitze und dem Brennen der Sonne, die den Körper ausdörrten, so dass man genötigt sei, dauernd nach der Kanne oder Pumpe zu rennen. Nur ein starker und gesunder Mann könne diese Arbeit ertragen und das Ungemach überstehen.« Der Schwere der Arbeit wurde zum Beispiel der Hamburger Rat durch eine Anordnung (1588) gerecht, wonach kein Lehrknecht jünger als achtzehn bis zwanzig Jahre sein durfte. Zu den Eigenschaften der Schiffszimmerleute meinte van Yk, »sie müssten wegen der schweren Arbeit gesund und stark sein, dabei geistig beweglich, jedoch nicht hastig, sondern ruhig, denn allzuviel Hast schade der Arbeit. Ein Schiffszimmermann müsse auch ein vorsichtiger Mann sein, denn er habe es mit scharfen Geräten und schweren Hölzern zu tun. Er müsse, wie man sagt, mit tausend Augen um sich sehen, damit er nicht sich und denen, die ihm helfen, ein schweres Unglück auf den Hals hole. Vor allem müsse er ein tugendsamer und frommer Mann sein, denn es sei unmöglich, dass der Baumeister, besonders wenn das Schiff groß sei, alle Teile besonders nachsehe. Er müsse sich in vielen Dingen auf die Treue und Gewissenhaftigkeit seiner Knechte verlassen können. Diejenigen Knechte, die sorglos und böswillig seien, ein Loch nicht gut bohrten, es nicht, wie sich gehört, gut dichteten, eine Naht schlecht kalfaterten, einen Bolzen nicht sorgfältig schlössen, unbrauchbares oder fast gebrochenes Eisenwerk einschlügen, könnten großen Schaden, ja Schiffern und Besatzung den Tod bringen. Ein Knecht, der seinen vollen Taglohn verdienen wolle, müsse mit Beil und Deißel [ähnlich dem Beil, nur mit leicht gekrümmter Schneide quer zum Stiel] alle Werkstücke, die im Handwerk vorkämen, machen können. Er müsse wissen, wie man die verschiedenen Hölzer mit Hilfe von Winkelhaken überall sicher und vollständig aneinanderfügen könne, wie man Planken zur Schiffshaut und die Wegerungen [innere Schiffshaut] zubereite, wie man mit der Schlagleine alle Hölzer nach dem Schiffsverlauf rund und hohl biege, wie man Schiffsdielen einpasse, Rundhölzer mache usw.«

Selbst wenn hier gleichsam ideale Forderungen aufgestellt wurden, so waren gewiss ein hervorragendes Augenmaß, Formgefühl und großes Geschick im Umgang mit Material wie Werkzeug unerlässliche Voraussetzungen, ein so kompliziertes Bauwerk, wie es ein Holzschiff war, zunächst ohne jegliche Berechnungen zu schaffen. Die gesamte Technik beruhte ja überwiegend auf Erfahrung, Können und Vorbild, die sich von Generation zu Generation in der Form praktischer und mündlicher Unterweisung

vererbten, mit einem Meister an der Spitze der handwerklichen Hierarchie. Auffallend war das Festhalten an Bautraditionen und die Scheu vor Neuerungen, was sich in gewisser Weise mit den exorbitanten Kosten eines Schiffbaus erklären lässt, die es schwer möglich machten, viel und riskant zu experimentieren. »So werden die Schiffbauer bey ihren Versuchen bis zur Ängstlichkeit behutsam und lediglich darauf eingeschränkt, ihre Beobachtungen an würklichen Schiffen zu machen. […] Viele Schiffbauer haben zu ihrem Hauptzweck gemacht, die Methoden aufzufinden, Schiffe nachzubauen, von denen sie glaubten, dass sie den Beyfall der Seeleute erhalten hätten«, hieß es in dem damals bedeutendsten Lehrbuch

über den Schiffbau des französischen Flotteninspektors und Naturforschers Henri-Louis Duhamel du Monceau aus dem Jahr 1752.

Zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert entstanden verschiedenartige Schiffsformen in der sogenannten Schalenbauweise: im Mittelmeer die schwerfälligen, aber kampfkräftigen und für den Frachttransport geeigneten Galeassen und die leichteren Galeoten, die aus den Galeeren hervorgingen und vor allem die Küstenschiffahrt besorgten. Sie wurden nach wie vor von Sklaven und Sträflingen mit Segelunterstützung gerudert. Dazu kamen die gedrungenen Galeonen, unsichere Karracken und die sehr gut am Wind liegenden Karavellen; in der Nord- und Ostsee waren es die hanseatischen Koggen, später die Holken und die eigenwilligen, höchst erfolgreichen holländischen Fleuten. Bei der Schalenbauweise wurden die Planken schrittweise entweder überlappend (»klinker«) oder stumpf (»kraweel«) oder kombiniert zu einer großen hölzernen Schale zusammengesetzt und erst dann mit Rippen oder Spanten und Querbalken versteift. Eine regionale Eingrenzung der überlappenden oder stumpfen Rumpfbauweise ist schwer möglich, doch scheint der vorteilhaftere Kraweelbau (port. caravela) im Mittelmeerraum vorherrschend gewesen zu sein. Eine andere Bauart war, auf einem »platten« Boden die Seitenwände fast rechtwinklig, Planke um Planke, »kraweel« mit Wurzelknien als Spanten aufzusetzen. Die Zillen und Plätten der Binnengewässer wurden so gebaut (’ Schopper), aber auch beispielsweise Koggen, die in flachen Gewässern, in Flussmündungen und in Küstennähe segelten.

Die ersten überlieferten Aufzeichnungen über den Schiffbau sind das Manuskript Fabbrica di galere, vermutlich aus dem Jahr 1410, und eine Sammlung von Beschreibungen und Skizzen des Giorgio Timbotta, eines Kaufmanns, der sich auch mit dem Schiffbau beschäftigte, aus der Zeit um 1445. Daraus haben Historiker geschlossen, dass in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts in Italien bereits Schiffe in Skelettbauweise entstanden. Im Gegensatz zur Schalenbauweise wurde dabei zuerst ein Gerippe aus Kiel, Vor- und Achtersteven sowie Spanten gebaut, das bereits die geometrische Form des Rumpfes

andeutete, auf das die Beplankung »kraweel«, also Kante an Kante, genagelt wurde. Durch diese Bauweise konnte eines der ärgsten Übel der Schiffe, ihr Undichtsein, das zu vielen katastrophalen Schiffbrüchen geführt hatte, wesentlich gemindert werden. Die Planken ließen sich nicht nur leichter einpassen, sondern auch besser abdichten (kalfatern). Der Wechsel zur Skelettbauweise ist sicher einer der bedeutendsten Schritte in der Geschichte des Schiffbaus, denn nun ging man daran, Schiffe mit dem Zirkel zu entwerfen. Ausführlich wurden die Kreisbogenkonstruktionen im ersten deutschen Werk

über den Schiffbau von Joseph Furttenbach aus dem Jahre 1629 beschrieben. Die Schiffe wurden nicht nur größer, sondern durch den Ausbau der Takelage auf zunächst drei Maste (Fock-, Groß- und Kreuzmast) auch wesentlich schneller und durch das Heckruder manövrierfähiger. Ferner ging man dazu über, die Hauptabmessungen, also die Breite des Hauptspants, die Höhe des Decks über dem Kiel und die Kiellänge nach genauen Proportionen festzulegen. Diese Normierung, der vorerst keinerlei physikalische Gesetzmäßigkeiten oder technische Überlegungen zugrunde lagen, folgte vor allem harmonischen

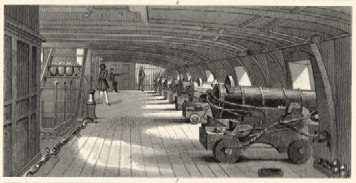

Maßstäben und ästhetischen Vorstellungen, vernachlässigte aber die Schwimmfähigkeit und Stabilität. Nach Einführung der Stückpforten (fensterartige Öffnungen) in den Bordwänden für die Geschütze trat das Problem der Stabilität deutlicher denn je zutage. Oft lag die unterste Geschützreihe durch Überladung gefährlich nahe an der Wasserlinie. Neigte sich das Schiff durch Winddruck, konnten die Kanonen nicht mehr auf das Ziel gerichtet werden, oder, was viel schlimmer war, das Schiff »krängte« so stark, dass es über die Stückpforten mit Wasser vollief und versank. Ein Schicksal, das vermutlich

das englische Kriegsschiff Mary Rose bei einem Seegefecht mit den Franzosen 1545 vor Portsmouth ereilte.

Im 17. Jahrhundert herrschte in Frankreich, das seinen Aussenhandel stärken und seine Flotte besonders fördern wollte, großes Interesse an den praktisch anwendbaren Naturwissenschaften. Finanzminister Jean Baptiste Colbert, seit 1669 auch Marineminister, forcierte die Entwicklung einer »Schiffstheorie «, an der sich Marineoffiziere wie Bernard Renau und so prominente Wissenschaftler wie Christiaan Huygens aus Leiden und die Brüder Jakob und Johann Bernoulli beteiligten. Einen überaus wichtigen Beitrag lieferte dazu Pierre Bouguer mit seinem Traité du Navire. Darin führte er 1746 den Begriff des Metazentrums ein, ein wichtiges Maß für die Standfestigkeit eines Schiffes. Aber auch die merkantilistische

Politik des Absolutismus, die die Schranken des eigenbrötlerischen zünftigen Schiffbaus durchbrach, sorgte dafür, daß die Holländer ihre bisher führende Rolle im Schiffbau an die Franzosen ver -loren, die ihrerseits später von den Engländern überflügelt wurden.

Trotz aller Anstrengungen setzten sich wissenschaftliche Prinzipien im Schiffbau, der sich noch immer »rein empirisch

und nach Gefühl vorwärtstastete«, nur langsam durch, und erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts fanden sie auf den Schiffbauplätzen wirklich Beachtung. Die Überzeugung, dass »die Wissenschaft vom Schiffbau niemals vom letzten Grad

der Vollkommenheit getragen sein kann und dass man ihr nicht alle möglichen Eigenschaften geben kann ohne Vereinigung

der theoretischen und praktischen Kenntnisse«, vertrat der Schwede Fredrik Henrik Chapman, ein gelernter Schiffszimmermann, der in Stockholm und London Mathematik und Physik studierte. Er brachte 1768 ein Tafelwerk mit Rissen

verschiedener Schiffstypen heraus (Architectura Navalis Mercatoria), ergänzte es später mit Abhandlungen über den Schiffbau und zeigte dem Schiffbauer nicht nur, wie er einen Schiffsrumpf zu zeichnen hatte, sondern auch, wie dessen hydrostatische Eigenschaften zu berechnen waren. In einem »Lastenmaßstab« ordnete er jedem Tiefgang eine bestimmte Wasserverdrängung zu, womit die Trag -fähigkeit schon in der Planung berechnet werden konnte. Damit war das von Archimedes erkannte Prinzip des Auftriebs in der Praxis anwendbar.

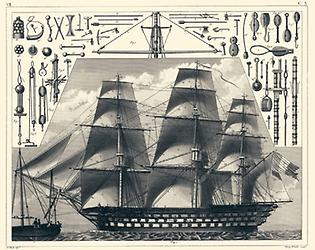

Zu den wichtigsten Schiffen zählten vom 17. bis zum 19. Jahrhundert die mehrdeckigen Linienschiffe, nach deren Vorbild auch die »Ostindienfahrer«, die großen, stark bewaffneten Segelschiffe der ostindischen Handelskompanien, gebaut wurden. Durch die schon erwähnten Stückpforten erhielten die Schiffe eine erheblich größere Feuerkraft, wodurch die Kampftaktik des Rammens, Enterns und des Nahkampfs vollends überflüssig wurde. Statt dessen fuhren die gegnerischen Schiffe in zwei parallelen Linien zu Seegefechten auf und bekämpften einander mit den Geschützen ihrer Breitseiten; daher die Bezeichnung »Linienschiffe«. Kleiner als die Linienschiffe waren die Fregatten, Korvetten, Briggs, Schoner sowie die Küstenfahrzeuge Ewer, Kuff, Jacht, Schaluppe, Kutter und Lugger. Ein Kennzeichen dieser Segelschiffe war unter anderem ihre Takelage, also Maste, Rahen, Gaffeln und Tauwerk (Segelmacher). Um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in den Vereinigten Staaten als eine der Folgen des »Goldrausches« in Kalifornien der Klipper entwickelt. Als Erfinder dieses neuen schnellsegelnden Schiffstyps gilt der Bostoner Schiffbauer Donald MacKay, dessen Schiffe Flying Cloud und Sovereign of Seas eine neue Ära im Schiffbau einleiteten.

Ein Schiffbauplatz war bis zur Endphase des Holzschiffbaus im 19. Jahrhundert meist nicht mehr als ein umzäuntes Grundstück am Wasser, auf dem noch Schuppen und Buden für das Material, die verschiedenen zum Trocknen aufgestapelten Bauhölzer und Geräte standen. Das Gelände musste zum Wasser hin leicht geneigt sein, damit man die Schiffe später ablaufen lassen konnte. Maschinen gab es praktisch keine, wohl aber mussten die Schiffbaumeister eine Anzahl Gerätschaften besitzen, ohne deren Hilfe das oft tonnenschwere Eichenholz nicht bewegt werden konnte. Verschiedene Arten von Winden, Hebezeuge wie Hubschrauben, Rollen sowie Handbäume und Speichen aus Metall und Eschenholz gehörten zum festen Inventar. Die Planken und Balken wurden der Länge nach aus dem Stamm gesägt. Zwei Säger bedienten die Zieh- oder Kransäge, wobei der eine auf dem Stamm stand und die Säge führte, der andere von unten zog. Das Biegen der Planken war eine besondere Kunst, und um die erforderliche Krümmung oder Schmiege zu erhalten, wurden sie gebrannt oder gekocht. Neben diesen Geräten und Werkzeugen, die der Meister besitzen musste, brachte jeder Schiffszimmerer selbst eine ganze Anzahl von Werkzeugen, die sein Eigentum waren, mit auf den Bauplatz. Dazu gehörten Schneidwerkzeuge wie Beile und Dechsel (Deißel), Bohrer verschiedener Größen und Brustleier, Stemmeisen, Hämmer (wie die schweren Mooker zum Einschlagen eiserner Bolzen) sowie diverse Handsägen und Hobel. Ferner Messwerkzeuge wie Zirkel, Zollstock, Schmiegen zum Übertragen von Winkeln und hölzerne Gelenkketten (Ledemall) zum Übertragen von Kurven.

Die Beschaffung von geeignetem Bauholz galt als schwierig, denn nirgends kam es derart auf makellose Dichte des Holzes an wie im Wasser, wo Astlöcher und faule Stellen zum Verhängnis werden konnten. Die Eichenstämme wurden nach dem Fällen zunächst im Wasser gelagert, das allmählich den Saft und etwaige Pilzsporen herauslöste, und danach bei guter Luftzufuhr getrocknet. Bei richtiger Behandlung lagen zwischen dem Fällen und der Verwendbarkeit des Holzes an die zehn Jahre. Bei der chronischen Knappheit an Bauholz von großer Länge und Stärke kam es häufig vor, dass die Bäume nicht im Winter geschlagen und zu kurz getrocknet wurden. Die Folge waren Fäulnisschäden, die den Schiffen eine nur kurze Lebenszeit bescherten. Bekannt wurde zum Beispiel der Fall der Queen Charlotte, die, 1810 in England gebaut, zwei Jahre nach ihrem Stapellauf fast vollständig verfault war, ohne je die offene See gesehen zu haben. Holzbeschaffung und Holzverknappung wurden im Schiffbau zu hochpolitischen Themen, und rigorose staatliche Maßnahmen sorgten für den Schutz bestimmter Wälder

zur Sicherung des expandierenden Schiffbaus.

Der Bau eines Schiffes begann mit dem Auslegen des Kielbalkens (»auf Kiel legen«) auf der geneigten Helling, dem Bauplatz. An den Enden des Kiels wurden Vor- und Achtersteven angefügt und dann die Spanten nach einem Spantenplan auf dem Kielbalken aufgerichtet. Steven und Spanten wurden bei größeren Schiffen aus einzelnen Hölzern zusammengesetzt und mit Holz- oder Eisendübeln verbunden. Wenn möglich, nützte man die vorhandenen Krümmungen des gewachsenen Holzes aus. Auf dieses Spantgerippe brachte man nun die äußere und innere Beplankung auf, wobei die innere der zusätzlichen Festigkeit und dem Schutz der Ladung vor Feuchtigkeit diente. Nach dem Einbau der Decksbalken und dem Verlegen des Decks wurden die äußeren Plankennähte mit Werg und Pech abgedichtet. Jetzt konnte der Schiffsrumpf auf einer eingefetteten Bahn »vom Stapel« ins Wasser laufen, damals wie heute ein aufregendes und festliches Ereignis. »Die Versammlung bestand aus türkischen Kapitänen und griechischen Schiffsbaumeistern«, berichtete der Orientalist Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall anlässlich eines Halwafestes 1799 aus Konstantinopel. »Meine Einladung dazu dankte ich der besonderen Gunst Kapudan-Paschas, neben dem ich in der ersten Reihe saß. Am nächsten Tag wurde ein eben vollendeter Dreidecker in Gegenwart des Sultans von Stapel gelassen. Der günstige Augenblick hiezu war von den Hofastronomen schon lange vorher bestimmt worden. Der Kapudan-Pascha selbst zählte auf seiner Uhr Minute für Minute, und in der entscheidenden brachen die letzten Stützen des dreistöckigen Schiffes unter dem Beil, und es rollte unter dem Getöse türkischer Musik in die hochaufschäumende See.

Alle Schiffe des Hafens flaggten und donnerten Kanonengrüße. Der Kapudan-Pascha verteilte Pelze und Medaillen an die Schiffbauer und ihre Leute, er selbst wurde durch den Beifall des Sultans belohnt.« Mit dem Stapellauf war die Arbeit des Schiffszimmermanns im großen und ganzen beendet, und die Tätigkeit des Schiffers und der Bootsleute setzte ein, die das Schiff nun mit Masten, Rahen, Gaffeln sowie der übrigen Takelung (»stehendes und laufendes Gut«) und mit Segeln ausstatteten. Am Bau eines Schiffes und seiner Ausrüstung waren nicht nur die Schiffszimmerleute (Lehrknechte, Werkleute und Meister) und ihre Hilfskräfte wie Grobhauer, Säger, Bohrer, Wergpflückerinnen, Kalfaterer, Pech- und Teersieder beteiligt, sondern auch Schmiede der verschiedensten Spezialisierungen (zum Beispiel Grob-, Nagel-, Kupfer- und Ankerschmiede), Reepschläger, Segelmacher, Blockdreher, Mastenmacher, Takler, Blechschläger und Kompaßmacher.

Die Arbeitszeit war genau vorgeschrieben und richtete sich nach dem Tageslicht, denn offenes Licht war wegen der Gefahr von Feuersbrünsten zu gefährlich. Gearbeitet wurde im Sommer von morgens um fünf Uhr bis abends um neunzehn Uhr, im Winter von sechs Uhr bis zum Dunkelwerden; wer zu spät oder mit stumpfem Werkzeug kam, dem wurde eine Stunde vom Tagelohn abgezogen. Die Werkleute wurden auch kontrolliert, ob sie nicht zuviel Holz vom Bauplatz mit nach Hause nahmen oder mutwillig Bauholz zerschnitten. Größter Wert wurde darauf gelegt, dass der Werkmann die angefangene Arbeit am Schiff nicht vor dessen Fertigstellung verlassen durfte, es sei denn, er erhielt Urlaub vom Meister, oder er wollte zur See fahren. Diese Einschränkung traf man deshalb, um auch die Schiffe auf See ständig mit Schiffszimmerleuten zu versorgen. Denn auch während der Fahrt benötigte man ja Schiffszimmerleute, um etwaige Schäden oder durch Stürme verursachte Mastbrüche und Lecks zu reparieren.

Quellen#

- Verschwundene Arbeit, R. Palla, Christian Brandstätter Verlag, 2010