Seiler und Reepschläger#

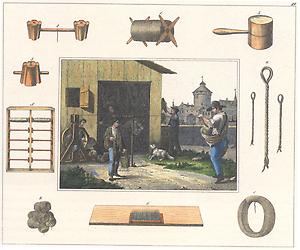

Seiler und Reepschläger (auch Sailer, Reeper, Taumacher) waren getrennte Handwerke, die aber das gleiche Ausgangsmaterial, nämlich Hanf oder Flachs verarbeiteten. Die Seiler galten als die »kleineren Brüder« der Reeper, und ihre Waren waren entweder direkt aus Fäden (Bindfäden, Sackbändern, Schnüren, Kordeln, Stricken) oder aus Litzen gedreht (Fang-, Pack-, Wäscheleinen, Stränge für Gespanne und Glocken, Seile und Taue). Ferner stellten sie Halfter, Peitschen, Gurte, verschiedenes Flecht- und Netzwerk und gesponnenes Rosshaar (Uhrketten, Hausschuhe) her. Ein Bindfaden wurde in der Regel durch Zusammendrehen zweier Fäden gebildet, Schnüre und Kordeln bestanden aus mindestens zwei Fäden und wurden stärker gedreht. Ein Seil aus mindestens zwei Schnüren und Stricke nannte man kurze Seile, die oft vom einen zum andern Ende an Dicke abnahmen.

Die Seiler waren hauptsächlich im Binnenland für den lokalen Bedarf tätig, wo ihr Gewerbe bis ins Spätmittelalter vor allem ein bäuerliches war oder bisweilen auf der Stör (als Wanderhandwerk) ausgeübt wurde und erst spät zu zünftiger Organisation fand. Schon 1150 ist ein Erwin Selmechere in Köln erwähnt, wo sich 1414 eine der ersten Seilerzünfte bildete. Die Reepschläger hingegen verfertigten zum größten Teil schweres Tauwerk wie Ankertaue, Verholtrossen, Logg- und Lotleinen, Seile und Taue für die Takelage und dergleichen, und ihre Reeperbahnen lagen in den Küstenstädten am Mittelmeer sowie an Nord-und Ostsee. Die wohl berühmteste Reeperbahn ist die im Hamburger Stadtteil St. Pauli, benannt nach den einst dort tätigen Reepschlägern, die ihre erstklassigen Waren bis nach Skandinavien ausführten. Bereits im Jahre 1265 ist in Hamburg ein Ricardus Repsleghere, der sich bei der Jakobskirche niederließ, urkundlich erwähnt.

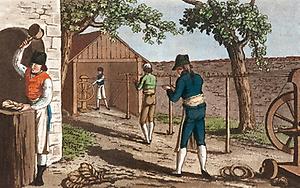

Ausgangsmaterial für Seilerarbeiten war, wie schon erwähnt, vor allem Flachs oder Hanf, der zunächst auf dem Hechelkamm gehechelt und ausgekämmt wurde; eine staubige und durch die Betäubungsstoffe des Hanfes ungesunde Arbeit, die meist im Morgengrauen vor dem Frühstück verrichtet wurde. Auf der Seilerbahn, die im Durchschnitt vierzig bis fünfzig Meter lang war, konnte nun mit dem Verspinnen begonnen werden. Kurze Waren wurden in der Werkstätte hergestellt, wobei man sich diese Arbeiten oft für die Wintermonate aufhob. Das wichtigste Arbeitsgerät zum Spinnen des Fadens, zum Schnüren der Fäden und zum Seilen der Litzen war das Seilerrad, das durch die Ziehleine in Drehung versetzt wurde. Der Seiler band sich den Hanf um den Leib oder trug ihn in der Seilerschürze, hängte ein Büschel Fasern mit einer Öse (Müsche) in einen Haken des Rades und schritt nun rückwärts fort, wobei er neue Fasern mit der linken Hand (der Reepschläger dagegen mit der rechten Hand) herauszog, die mit den ersten zusammengedreht wurden. In der rechten Hand hielt er den Spinnlappen, mit Wasser oder Leinöl befeuchtet, mit dem er den gesponnenen Faden glättete. Die so erhaltenen Fäden konnten dann in beliebiger Zahl zu Litzen zusammengedreht werden.

Flinke und gute Füße mussten sie wohl haben, die Seiler und Reepschläger, denn ihre Arbeit erforderte ein stetes Gehen und Laufen, vorwärts und rückwärts. Sie trugen leichte Fußbekleidung, und ihre Arbeitsblusen aus glattem Stoff durften keine Knöpfe haben, damit sich nichts an ihnen verfangen konnte. War die Lehrzeit zu Ende, so musste sich der zukünftige Junggeselle einer Taufe, bei der es »Pathen, Pfaff und Messner« gab, unterziehen. Den versammelten Meistern und Gesellen wurde er sodann vorgestellt, hatte sein »Lossprechgeld « zu zahlen und wurde mit Ermahnungen und Verhaltungsmaßregeln als Geselle »bei offener Lade« und bei Kerzenschein losgesprochen, worauf er sich mit den Worten »So mit Gunst bin ich hereingekommen, so mit Gunst gehe ich wieder heraus. Gott gebe uns allzeit besser Glück!« von der »hochlöblichen Zusammenkunft« zu verabschieden hatte.

Quellen#

- Verschwundene Arbeit, R. Palla, Christian Brandstätter Verlag, 2010