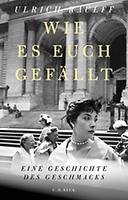

Ulrich Raulff: Wie es euch gefällt #

Ulrich Raulff: Wie es euch gefällt. Eine Geschichte des Geschmacks. Verlag C. H. Beck München. 480 S. ill., € 36,-

Geschmack läßt sich nicht definieren. Trotzdem hat es der deutsche Historiker und habilitierte Kulturwissenschaftler Ulrich Raulff bravourös geschafft, eine fast 500-seitige Monographie über die Geschichte des Geschmacks zu verfassen. Das anspruchsvolle Werk eroberte in kürzester Zeit Platz 4 der Sachbuch-Bestenliste von "Zeit", ZDF und Deutschlandfunk (Oktober 2025). Einen roten Faden bildet der Kurzroman "Frühstück bei Tiffany", der 1961 mit Audrey Hepburn (1929-1993) verfilmt, zwei Oscars erhielt. Fünf Uhr morgens in New York. Über der Fifth Avenue hängt grau der beginnende Tag. Ein gelber Farbfleck kommt ins Bild und wird größer. Das Taxi hält an, eine junge Frau steigt aus. Schmale Silhouette, hochgestecktes Haar, schwarzes Abendkleid, Handschuhe bis über die Ellenbogen. Große Sonnenbrille, breites Perlencollier beginnt Ulrich Raulff.

Der Film ist "früh zum Inbegriff von Coolness und Eleganz geworden". Bis heute sei "die Faszination ungebrochen, die von der wunderbaren Leichtigkeit einer reinen Stil- und Geschmackswelt ausgeht," stellt der Autor fest. Wer alle Werbeslogans der Welt im Ohr hat, möchte sich doch durch einen individuellen Geschmack auszeichnen. … eine soft power, über die zu verfügen sozial hilfreich, aber lebenspraktisch nicht unabdingbar ist. … Wer trotzdem auf Eigenbesitz und Ausübung von Geschmack besteht, muss gute Gründe haben. In der Regel liegen sie im sozialen Distinktionsgewinn.

Ziemlich genau 100 Jahre vor dem Tiffany-Film ist eine epochemachende Abhandlung über die griechischen Werke der Malerei und Bildhauerei erschienen. Johann Joachim Winckelmann (1727-1768) - bekannt durch sein Motto "Edle Einfalt und stille Größe" - war der Begründer der wissenschaftlichen Archäologie, Kunstgeschichte und des Klassizismus im deutschsprachigen Raum. Und er wurde zum Tastemaker.

Taste, ein einfaches Wort für einen komplizierten Sackverhalt … Vor eventuellen Fehlschlüssen des kausalen Denkens schützt die Regel: Frag nicht, was Geschmack ist, sieh zu, was er bewirkt, schreibt Raulff, und über den Markt der Dinge und Diskurse: Dort wird ausgehandelt, was zu einem bestimmten Augenblick Geschmack heißt. Winckelmanns Rom war ein Markt, auf dem es im Grunde nur eine Ware gab: Die antike Skulptur. Das ästhetische Objekt schlechthin, das allerdings zu allen denkbaren Manipulationen Anlass bot. Die Kunden der Kunsthändler (und -fälscher) waren oft Engländer, die sich als alte Römer fühlten.

Während sie die klassische Schönheit bewunderten, wirkte in Amerika der Architekt und spätere Präsident Thomas Jefferson (1743-1826). Er war der Meinung, gute Architektur könne den jedem Menschen eigenen Schönheitssinn ansprechen. Sie besaß eine ästhetische Kraft, durch die sie auch eine moralische und politische Wirkung erzielen konnte. Tugendhafte Architektur könne die Haltung der Menschen ändern, sie ernsthafter, ehrlicher und glücklicher machen. Jeffersons Wohnsitz in Monticello, den er im palladianischen Stil entwarf, und die Universität von Virginia zählen zum UNESCO-Welterbe.

Die Schönheit der Gegenstände sollte sich auch im Privatbereich zeigen. Anregungen kamen seit der Renaissance- und Barockzeit aus China (Porzellan) und islamischen Ländern (Teppiche), deren Muster sich wechselseitig beeinflussten. Der schottische Philosoph und Vordenker der Aufklärung David Hume (1711-1776) schrieb: Schönheit ist keine Qualität der Dinge an sich. Sie existiert nur im Geist dessen, der sie betrachtet und jeder Geist nimmt eine andere Schönheit wahr. Der Autor ergänzt: Zwischen den Urteilen des subjektiven Geschmacks und einer - immerhin denkbaren - objektiven Feststellung der Schönheit tat sich eine Kluft auf. Der Versuch, Maßstäbe des Geschmacks zu bilden, scheiterte. Nie zuvor und nie wieder danach ist so intensiv über Geschmack geredet und gestritten worden wie im europäischen 18. Jahrhundert. Ab der Jahrhundertmitte brachte die industrielle Revolution eine tiefgreifende und dauerhafte Umgestaltung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, die sich im 19. Jahrhundert rasant fortsetzte. Die Änderungen konnten auf den Geschmack der vielen nicht ohne Wirkung bleiben.

England war nicht nur bei Erfindungen, Weltausstellungen (erstmals London 1851) und der Produktion von Anilinfarben (1857 "Mauvein" - violett) Vorreiter. Schon 1754 hatte sich die Society of Arts etabliert. Sie vergab Preise an Erfinder und Entwerfer, die verbesserten, was auf dem Markt Sichtbarkeit und Attraktivität verlieh. Mode, Luxus, Chinoiserien, kurz alles, was den feinen Geschmack der Kundschaft ansprach. Ein Jahrhundert später (1852) wurde das South Kensington Museum (später Victoria and Albert Museum) gegründet. Es sollte vorbildhaft die Anwendung der Kunst im Handwerk im kommerziellen Kontext zeigen. Heute beherbergt es die weltgrößte Sammlung von Kunstgewerbe und Design. In der Zeit der Museumsgründung entstand das Arts and Crafts Movement. Einer der Gründer war William Morris (1834-1896). Er wollte die Kunst reformieren und setzte bei dem an, was man die 'lesser arts' nannte, den minderen Künsten. Er begann bei der Kunst des Ornaments. … Er konnte alles, und was er nicht konnte, das brachte er sich bei. Der größte englische Autodidakt, auch in den traditionell von Frauen ausgeübten Künsten. Er zeichnete, stickte, färbte, druckte, knüpfte und webte. … Vermutlich hat das Museum in seiner langen Geschichte nie wieder einen so intensiven Benutzer gehabt … Sein Leitmotiv waren die Blumen, die er in den Archiven kennengelernt hatte. Aber William Morris war nie ein Gärtner. England gilt als Blumenland, seine Bevölkerung als Nation von Gärtnern und Botanikern. Um 1830 erlebte England eine Dahlienmanie, wie Holland zwei Jahrhunderte zuvor eine Tulpenmanie. Botanische Gesellschaften entstanden. Preiswertes Saatgut war auch für Klein- und Kleinstgärtner erschwinglich. Am Umgang mit der Blume lässt sich ablesen, wie eine Gesellschaft ihre ästhetischen und moralischen Richtwerte verändert, wo sie die Höhenlinien ihres ästheatischen Empfindens zieht, um sie mit der nächsten Generation erneut zu verschieben. Von der Blume hat der Mensch gelernt, was schön genannt zu werden verdient.

Das letzte Kapitel seines fulminaten Buches übertitelt Ulrich Raulff Durchsichtige Dinge. Es führt zu Audrey Hepburns Filmrolle und Jacqueline Kennedy (1929-1994). Beide waren gleich alt und Stilikonen der 1960er Jahre. Als die kurzzeitige Präsidentengattin ins Weiße Haus einzog, ließ sie es nach ihrem "ausgeprägt sicheren Geschmack" in eleganter Schlichtheit umgestalten.Bei allem Charme, aller Zugewandtheit bleibt sie doch diskret, zurückhaltend; sie tut und bewirkt mehr als sie sagt. Auch das, so hat sie gelernt, gehört zum guten Geschmack. Die Akademikerin und Förderin der Künste verschaffte auch der französischen Küche Eingang in das Weiße Haus.

Der Kulinarik sind weitere Überlegungen gewidmet, ehe sich der Autor der Gegenwart zuwendet. Dazu zählen Kommunikationsmittel, "fadenscheinige" Mode, Postmoderne, Vintage Wenn alle dem Neuen nachliefen, mussten zwangslaufig einige das Alte wiederentdecken. Bis zur Künstlichen Intelligenz reichen die Themen des Buches, das der Kritiker Florian Illies ein "epochales" nennt. Besser kann man es nicht charakterisieren.