Polens vergessener Triumph: die Schlacht bei Warschau#

Vor hundert Jahren, im August 1920, stoppten die Truppen von Marschall Jozef Pilsudski die nach Westen vordringende Rote Armee.#

Von der Wiener Zeitung (8. August 2020) freundlicherweise zur Verfügung gestellt

Von

Gerhard Lechner

Foto: Witold Pikiel (1889–1943). Aus: Wikicommons, unter CC0 1.0 Universal

Polnische Historienfilme können manchmal pathetisch sein. Es ist Krieg. Ein Mann in schwarzer Soutane liegt im staubigen Sand. Direkt im Gefecht, an der Front, umgeben von polnischen Soldaten, die Deckung suchen. Die Kugeln der russischen Bolschewiki treffen einen nach dem anderen. Blut spritzt, Blut fließt. Der Priester zittert, hat Angst, beginnt zu beten. "Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes."

Da strömt neue Kraft in den Gottesmann. Er ergreift sein Kreuz, erhebt sich als Erster: "Gott, Du hast Polen so viele Jahrhunderte lang mit dem Glanz des Ruhmes umgeben..." Aufrecht, mit dem Kreuz voran, schreitet der Priester auf die Linien der Roten Armee zu. Da geht ein Ruck durch die polnischen Reihen. Die ausgezehrte Armee erhebt sich. Die Russen fliehen. Den Gottesmann jedoch trifft eine Kugel in den Kopf, er sinkt nach hinten. Das Kreuz lässt er fallen. Langsam, unendlich langsam sinkt es zu Boden. Die polnische Armee jedoch schöpft neuen Mut und gewinnt letztlich die alles entscheidende Schlacht bei Warschau gegen die Rote Armee - "Wunder an der Weichsel" wird sie genannt. Polen, ja Europa und die Christenheit sind vor der Barbarei gerettet - so zeigt es zumindest der Film "Bitwa Warszawska" (deutscher Titel: "Die letzte Schlacht") von Jerzy Hoffman.

Tatsächlich war für die Bolschewiki nach der Niederlage vor den Toren Warschaus im August 1920 der Weg nach Westen versperrt - und der Traum von der schnellen Weltrevolution erst einmal ausgeträumt. Dennoch ist der Triumph der Polen unter dem Kommando von Staatschef Jozef Pilsudski heute, hundert Jahre später, im Westen weitgehend dem Vergessen anheimgefallen.

Kriege in Osteuropa#

Während man der blutigen Schlachten des Ersten Weltkriegs jüngst ausgiebig gedacht hat, erinnert sich kaum jemand daran, dass das Ende des Ersten Weltkriegs, die deutsche Kapitulation und der Zerfall Österreich-Ungarns im November 1918 in Ostmitteleuropa nur der Auftakt war zu einer Reihe neuer, oft extrem blutiger Kriege.

Polen, Ukrainer, Weißrussen, Litauer und Letten kämpften nach dem Zerfall der alten Kaiserreiche in dem gemischtnationalen Gebiet um die Schaffung eigener Nationalstaaten, Russen im russischen Bürgerkrieg um die Wiedererrichtung des Imperiums des Zaren - oder, als Bolschewiki, um die Weltrevolution.

Diese Kämpfe fanden in einem Gebiet statt, das durch den Ersten Weltkrieg bereits völlig verheert war. Durch den Fokus auf den Stellungskrieg in Frankreich wird oft vergessen, dass die Personen- und Sachschäden im Osten fast ebenso hoch waren wie in den Jahren 1939 bis 1945. Die größten Schlachten tobten im Herzen Polens, die Bevölkerungszahl nahm von 1914 bis 1919 um 4,6 Millionen oder 15 Prozent ab. Polen kämpften in den Reihen der Mittelmächte ebenso wie in der russischen Armee, rund 450.000 Soldaten starben.

Die Lust auf weitere Jahre der Entbehrungen und des Leidens hielt sich daher bei der bäuerlichen Zivilbevölkerung in Grenzen - vor allem in Weißrussland und auch in der Ukraine war zudem die Landbevölkerung nicht so politisiert wie von der städtischen Intelligenzija gewünscht, viele kreuzten bei der Frage nach der Nationalität einfach "Hiesige" an.

Auch auf die Armeen hatten sich die langen Kriege ausgewirkt. Weißrussen, Ukrainer und Balten mussten quasi aus dem Nichts Truppen aus dem Boden stampfen, deren Schlagkraft nicht allzu hoch war. Für die polnische Armee galt die unverbürgte Geschichte, die von einem ehemals österreichischen Offizier erzählt, der sein französisches Armeehandbuch konsultieren musste, um seinen vormals russischen Infanteristen zu erklären, wie sie ihre deutschen Gewehre mit englischer Munition beladen sollten.

Und die Bolschewiki waren durch den seit Jahren tobenden, brutal geführten russischen Bürgerkrieg zwar kampferprobt, aber - wie das ausgezehrte Land - technisch weit zurückgeworfen. Auch manche polnischen Soldaten kämpften barfuß.

Foto: GalaxMaps. Aus: Wikicommons, unter CC BY-SA 4.0

Die Nachfolgekriege in Ostmitteleuropa glichen schon deshalb nicht den hochtechnisierten Materialschlachten an der deutschen Westfront im Ersten Weltkrieg. Zwar verfügte Pilsudskis Armee, die im April 1919 nach Osten vordrang, über moderne Waffen, sogar über Panzer, die freilich schon wegen ihrer geringen Anzahl weitgehend ohne Wirkung blieben. Gekämpft wurde wie im russischen Bürgerkrieg: zu Pferde, mit schnellen Vorstößen - ein Rezept, das in den Weiten Osteuropas, wo sich immer wieder Lücken auftaten, erfolgversprechend war.

Generell zählte in den Kämpfen, die 1918 nach dem Zerfall der österreichischen Monarchie begannen, das Überraschungsmoment. Man trachtete danach, aufgrund der unklaren Grenzfragen selbst möglichst schnell Klarheit zu schaffen - auf militärischem Weg. Auf der Strecke blieben dabei besonders die Juden Osteuropas. Keiner Ethnie eindeutig zuordenbar, eigneten sie sich als perfekte Sündenböcke.

Etwa im November 1918 im heute ukrainischen Lemberg, wo zuvor eine (nicht kommunistische) "Westukrainische Volksrepublik" ausgerufen worden war, die ihnen Rechte gewährte. Manche Juden dienten daraufhin - angesichts der zahlreichen antisemitischen Pogrome (anderer) ukrainischer Truppen erstaunlich genug - in deren Armee. Das sollte sich rächen, als polnische Truppen kurz darauf Lemberg eroberten. Den Juden wurde Kollaboration mit dem Feind vorgeworfen - es kam zu einem Pogrom mit Toten und Verletzten.

Verheerender Nationalismus#

Der - in der Nachfolge der Französischen Revolution - im 19. Jahrhundert ausgebrütete Nationalismus musste sich im gemischtethnischen Ostmitteleuropa verheerend auswirken. An klar abgesteckte Grenzen für ethnisch homogene Nationalstaaten war nicht zu denken, aufreibende Kämpfe waren vorprogrammiert.

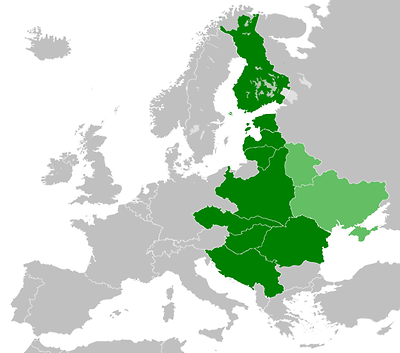

Dabei war etwa Polens Machthaber Pilsudski trotz des Umstands, dass er die riesige polnische Rzeczpospolita wiedererrichten wollte, wie sie vor den Teilungen von 1772 bestand, kein Ethno-Nationalist. Ganz im Gegensatz zu seinem national-katholischen Rivalen Roman Dmowski strebte der Mann mit dem markanten Schnurrbart kein (weitgehend) ethnisch reines Polen an, wie es heute existiert.Pilsudski trachtete vielmehr danach, die Völker der ehemaligen polnischen Adelsrepublik - Polen, Ukrainer, Weißrussen - zusammenzuführen, um einen Staat oder Machtblock zu schaffen, der groß genug war, um sowohl deutsche wie russische Begehrlichkeiten abwehren zu können. Auch Ungarn, die Tschechoslowakei, die baltischen Staaten, Finnland, Rumänien und Jugoslawien sollten mitmachen können. Der Name des Konzepts: "Międzymorze", oder auf Lateinisch: Intermarium, zwischen den Meeren.

Es ist ein Konzept, das heute, hundert Jahre später, in der Politik der nationalkonservativen polnischen PiS-Regierung wieder eine Rolle spielt. EU-Skeptiker in Warschau verweisen auf die Fragilität des Brüsseler Einigungsprojekts und setzen angesichts von Wirtschaftskrisen und islamischer Einwanderung auf einen Plan B, der dem alten Pilsudski-Konzept ähnelt. Es ist kein Zufall, dass es die PiS-Regierung war, die 2016 gemeinsam mit Kroatien die "Drei-Meere-Initiative" ins Leben gerufen hat, an der auch Österreich partizipiert. Ziel ist es, die Staaten zwischen Ostsee, Schwarzem Meer und Adria einander näherzubringen.

Die Chancen dazu sind jedenfalls höher als vor hundert Jahren - obwohl es immer noch genug Differenzen gibt, vor allem beim zentralen Punkt: dem Umgang mit Russland. Und die Ukraine oder gar Weißrussland sind bei der Initiative noch nicht dabei.

Vor hundert Jahren scheiterte Pilsudski mit seinen weit ausgreifenden Plänen schnell - nicht zuletzt an sich selbst. Denn obwohl er das Kunststück zuwege brachte, sich unmittelbar nach dem polnisch-ukrainischen Krieg mit den Ukrainern gegen die Bolschewiki zu verbünden, konnte er doch nicht auf sein geliebtes Wilna, in dessen Nähe er geboren wurde, verzichten. Die Stadt, heute als Vilnius litauische Hauptstadt, war damals mehrheitlich von Polen bewohnt - doch auch Litauen erhob Anspruch darauf.

Die handstreichartige Art und Weise, mit der es Pilsudski schaffte, den Litauern ihre Hauptstadt wieder zu entreißen, hinterließ bis heute Wunden im litauisch-polnischen Verhältnis. Überhaupt hatten die nicht-polnischen Völker der ehemaligen Rzeczpospolita keine Lust, statt von Moskau nun von Warschau aus regiert zu werden. Man wollte seinen souveränen Nationalstaat. So bekamen die Polen nach ihrem raschen Vorstoß bis Kiew 1919 nicht genug Unterstützung, um die weit ausgreifende Front halten zu können. Die Rote Armee setzte zum Gegenschlag an.

Ethnische Konflikte#

Mit den ethnischen Spannungen war für das alte, vormoderne Ostmitteleuropa der Weg in die nächste Katastrophe vorgezeichnet. Ungarn stritten sich mit Rumänen, Tschechen mit Deutschen und anderen Minderheiten. Und Polen, das eigentlich Ostmitteleuropa einigen wollte? Es war nicht nur mit Deutschland und Russland über Kreuz, sondern auch mit Litauen und sogar der Tschechoslowakei. Und im eigenen Land hatte man Probleme mit der ukrainischen Minderheit, die - auch aufgrund von Benachteiligungen - Bombenanschläge auf polnische Politiker verübte.

Im Zweiten Weltkrieg sollte in Galizien und Wolhynien blutig abgerechnet werden: Mindestens hunderttausend Polen wurden von ukrainischen Nationalisten - meist auf brutale Art - ermordet, etwa zu Tode gefoltert. Die Polen reagierten mit Racheakten, denen mindestens 10.000 Ukrainer zum Opfer fielen.

Pilsudski war sich über sein Scheitern im Klaren: "Ich habe mein Leben verspielt. Es ist mir nicht gelungen, eine Föderation ins Leben zu rufen, die die Welt achten würde", sagte er 1925, zehn Jahre vor seinem Tod. Offen bleibt, ob ihm das überhaupt gelingen hätte können.

Was blieb, ist - zumindest in Polen - der Mythos vom "Wunder an der Weichsel", eine Erzählung, die vor allem von Pilsudskis zahlreichen innenpolitischen Gegnern verbreitet wurde. Statt dem Marschall soll demnach Maria, die Königin Polens, den Sieg gebracht haben. Oder auch Ignacy Skorupka. Also jener Priester, der mit dem Kreuz in der Hand in der Schlacht um Radzymin jene Attacke angeführt haben soll, die in Hoffmans Film dargestellt ist.

Gerhard Lechner, geboren 1976, ist Außenpolitik-Redakteur der "Wiener Zeitung".