Augentierchen

| Augentierchen | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

|

||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Euglena | ||||||||||||

| Bütschli, 1884 |

Augentierchen (Euglena) bilden eine Gattung von geißeltragenden eukaryotischen Einzellern aus der Klasse der Euglenoida. Namensgebend ist der Augenfleck (Stigma), der allerdings kein primitives Auge ist, sondern ein Pigmentfleck, der einen Photorezeptor beschattet und dadurch dem Augentierchen ermöglicht, sich in Abhängigkeit von der Lichtrichtung zu bewegen – ein Phänomen, das man Phototaxis nennt.

Merkmale

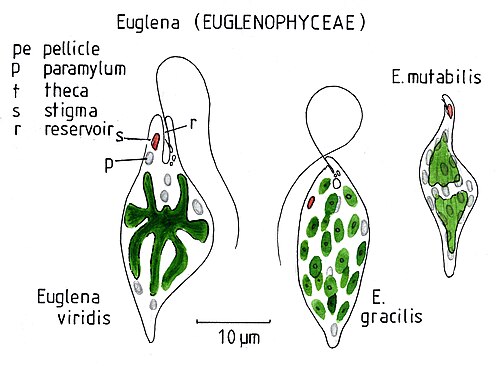

Vertreter der Gattung Euglena besitzen längs eiförmige oder längliche Zellen, die in zylindrischer, abgeflachter oder korkenzieherartig gewundener Form auftreten können. Photosynthetisch aktive Euglena-Arten sind durch die in den Chloroplasten enthaltenen Chlorophylle a und b grün gefärbt. Mittels einer einzelnen, am vorderen Pol inserierenden Geißel, die einem Geißelsäckchen entspringt, können sie sich im Wasser vorwärts bewegen. Die Augentierchen bewegen sich dabei auf einer schraubigen Kurvenbahn um eine zentrale Achse. Eine zweite Geißel ist stark verkürzt und ragt nicht aus dem Geißelsäckchen hervor. An ihr befindet sich der Paraflagellarkörper, ein lichtempfindliches Organell, das funktionell mit dem Augenfleck oder Stigma in Beziehung steht. Während der Rotation von Euglena um die Längsachse beschattet der Augenfleck, ein mit Carotinoiden gefülltes Lipidvesikel, periodisch den Lichtrezeptor des Paraflagellarkörpers. Dadurch kann Euglena die Einfallsrichtung des Lichts registrieren und eine entsprechende Phototaxis zeigen. Ein Cytostom fehlt.[1] Da Euglena sowohl pflanzliche als auch tierische Merkmale zeigt, war früher eine eindeutige Zuordnung zum Pflanzen- oder Tierreich nicht möglich.

Lebensweise

Die meisten Augentierchen enthalten Chloroplasten mit den grünen Farbstoffen Chlorophyll a und b. Mit ihrer Hilfe betreiben sie Photosynthese (phototrophe Ernährung). Die Vertreter der Gattung Euglena sind allerdings nicht vollständig autotroph, da sie auch auf die Aufnahme von organischen Substanzen aus dem umgebenden Medium angewiesen sind. Unter bestimmten Umständen gehen einige Arten zur heterotrophen Ernährungsweise über: Sie bilden dann vorübergehend ihr Chlorophyll zurück und leben von organischen Stoffen, die per Pinozytose aufgenommen werden.[2] Fast alle Euglena-Arten leben (mit Ausnahme einiger mariner Formen) im Süßwasser.[1]

Die Reproduktion von Euglena erfolgt – wie bei allen Euglenoida – ausschließlich ungeschlechtlich durch Längsteilung. Beobachtungen von sexuellen Vorgängen konnten nie bestätigt werden.

Phototaxis (Lichtorientierung)

Euglena ist in der Lage, Einfallsrichtung und Intensität des Lichtes wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Diese Fähigkeit bezeichnet man als Phototaxis. Bei mäßigen bis hohen Lichtintensitäten schwimmt Euglena auf die Lichtquelle zu (positive Phototaxis). Der Sinn dieses Verhaltens ist darin zu sehen, dass Euglena auf diese Weise Orte aufsucht, die eine möglichst optimale Photosynthese ermöglichen. Bei sehr hohen Lichtintensitäten schwimmt Euglena von der Lichtquelle weg (negative Phototaxis). Sehr hohe Lichtintensitäten könnten das photosynthetische System von Euglena schädigen. Grundlage der Phototaxis von Euglena ist das Zusammenspiel von Paraflagellarkörper und Augenfleck (Stigma). Durch die rotierende Fortbewegung beschattet der Augenfleck in regelmäßigen Abständen den Paraflagellarkörper. Je nach Verhältnis von Schwimmrichtung zur Richtung des einfallenden Lichtes verändert sich dieses Beschattungsmuster und Euglena kann daraus auf die Lichtrichtung schließen.

Systematik und Evolution

Die Systematik der Gattung Euglena wurde anhand molekularbiologischer Erkenntnisse gründlich überarbeitet[3]. Zur Gattung Euglena gehören demnach nur noch phototrophe oder sekundär osmotrophe Eugleniden mit einer flexiblen Pellikula. Ebenfalls neu ist, dass die Arten Astasia longa und Khawkinea quartana nun in die Gattung Euglena integriert werden als Euglena longa und Euglena quartana (letzteres aber wieder in Frage gestellt). Grundlage dafür ist die Erkenntnis, dass diese Organismen von grünen, Euglena-ähnlichen Vorfahren abstammen, auch wenn sie im Laufe der Evolution die Fähigkeit zur Photosynthese wieder verloren haben. Euglena longa hat noch immer Plastiden, die allerdings stark reduziert sind und keine Photosynthese mehr betreiben.[4] Diese heterotroph lebenden Arten, die nachweislich von phototrophen Vorfahren abstammen, bezeichnet man als sekundär osmotroph.

Einige Arten der Gattung Euglena

Die Gattung Euglena hat nach AlgaeBase mit Stand Mai 2021 unter anderem folgende Mitgliedsarten:[6]

- Euglena carterae (Pringsheim) Marin & Melkonian

- Euglena deses Ehrenberg

- Euglena ehrenbergii G. A. Klebs

- Euglena gracilis G. A. Klebs

- Euglena guentheri Gojdics

- Euglena longa ( Pringsheim) Marin & Melkonian (früher Astasia longa)

- Euglena mutabilis F. Schmitz 1884

- Euglena pisciformis Klebs

- Euglena quartana Moroff 1903 – evtl. Syn. von Khawkinea quartana ( Moroff) T. L. Jahn

- Euglena sanguinea Ehrenberg 1832

- Euglena texta ( Dujardin) Hübner

- Euglena variabilis G. A. Klebs

- Euglena viridis ( O. F. Müller) Ehrenberg (Typus)

Synonyme innerhalb der Gattung:

- Euglena haematodes, Synonym für Euglena sanguinea

- Euglena intermedia, Synonym für Euglena deses

- Euglena terricola, Synonym für Euglena guentheri

Ehemalige Euglena-Arten, die heute in andere Gattungen eingruppiert werden

- Lepocinclis acus (früher Euglena acus)

- Lepocinclis oxyuris (früher Euglena oxyuris)

- Lepocinclis platydesma (früher Euglena platydesma)

- Lepocinclis spirogyroides (früher Euglena spirogyra)

- Lepocinclis tripteris (früher Euglena tripteris)

Verwendung

Von besonderer Bedeutung als Modellorganismus in der Forschung ist die phototrophe Art Euglena gracilis.[1] Forscher interessieren sich beispielsweise für die grundlegende Funktionsweise von Phototaxis und Gravitaxis.[7]

Die japanische Firma euglena Co., Ltd. möchte Augentierchen als Futtermittel, Bestandteil von Kosmetika, Nahrung oder Nahrungsergänzungsmitteln sowie Treibstoffen einsetzen um einen nachhaltigen Kohlenstoffkreislauf herzustellen.[8]

Einzelnachweise

- 1 2 3 Gordon F. Leedale, Keith Vickerman: Euglenozoa, In: John J. Lee, G. F. Leedale, P. Bradbury (Hrsg.): An Illustrated Guide to the Protozoa. Band 2. Allen, Lawrence 2000, ISBN 1-891276-23-9, S. 1141–1143 (englisch).

- ↑ Ingo Mennerich: Arbeitshilfe 15.20 „Euglena/Augentierchen“ (PDF; 469 kB), auf: Schulbiologiezentrum Hannover, Zugriff am 20. Mai 2021

- ↑ B. Marin, A. Palm, M. Klingberg, M. Melkonian: Phylogeny and taxonomic revision of plastid-containing euglenophytes based on ssu rDNA sequence comparisons and synapomorphic signatures in the ssu rRNA secondary structure. In: Protist. Band 154, 2003, S. 99–145 (englisch).

- ↑ W. Hachtel: A plastid genome in the heterotrophic flagellate Astasia longa. In: Endocytobiosis and Cell Research. Band 12, 1998, S. 191–193 (englisch).

- ↑ Modifiziert nach Allan Pentecost, Diagnostic Drawing: Euglenophyceae, Agricultural & Environmental Data Archive (AEDA), Freshwater Biological Association, 2016

- ↑ AlgaeBase: Euglena Ehrenberg, 1830

- ↑ V. Daiker, D. P. Häder, P. R. Richter, M. Lebert: The involvement of a protein kinase in phototaxis und gravitaxis of Euglena gracilis. In: Planta. Band 233, Nr. 5, Mai 2011, S. 1055–62, PMID 21286747.

- ↑ Our Vision, euglena Co. (via WebArchiv vom 13. August 2013)

Weblinks

- Tree of Life Web Project: Euglena

- Euglena Ehrenberg 1838. Abgerufen am 20. August 2012 (englisch).

- Das Augentierchen Euglena: Ein einzelliger Geißelträger des Süßwassers

License Information of Images on page#

| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |

|---|---|---|---|---|

| The Wikimedia Commons logo, SVG version. | Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) | Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa | Datei:Commons-logo.svg | |

| schematische Ansicht eines Geißeltierchens , genauer ein Augentierchen ( Euglena gracilis ); (1) Chloroplast , (2) Zellkern , (3) Pyrenoid , (4) Augenfleck , (5) Geißel , (6) Geißelsäckchen, (7) kontraktile Vakuole , (8) Phospholipid-Bläschen | Übertragen aus de.wikipedia nach Commons durch Ra'ike mithilfe des CommonsHelper . Original text: User: SuckXez , 2008 | Benutzer:SuckXez in der Wikipedia; Bild wurde später (als SVG , am 31.10.2008, 22:32 MEZ) erneut hochgeladen | Datei:Euglena gracilis.svg | |

| Euglena mutabilis magnified 1000X, showing metaboly, paramylon bodies and chloroplasts. Flagellum not visible. | Eigenes Werk | Deuterostome | Datei:Euglena mutabilis.ogv | |

| Pellicle of Euglena (picture by David Shykind). | David Shykind | David Shykind | Datei:Euglena pellicle 2.jpg | |

| Diagnostic drawings of Euglena (Euglenophyceae) | Extract from http://www.environmentdata.org/archive/fbaia%3A2438/-/collection Diagnostic Drawing: Euglenophyceae, at http://www.environmentdata.org/ Agricultural & Environmental Data Archive (AEDA) | Pentecost, Allan Artist (2016). Modifications: Scale bare moved to the extract. E. tripteris and E. spirogyra removed as they now belong to genus Lepocinclis . See https://www.algaebase.org | Datei:Euglenophyceae004 Euglena.jpg | |

| Karten-Icon für Navigationsleisten in Artikeln zu Deutschen Nationalparks u.ä. | Eigenes Werk, basierend auf: Karte gruenes deutschland.png : | Mrmw | Datei:Karte gruenes deutschland.svg |