Oskar Marmorek

Oskar Adolf Marmorek (geboren am 9. April 1863 in Peskenstein, Galizien; gestorben am 7. April 1909 in Wien) war ein österreichischer Architekt und Zionist.

Leben und Wirken

Oskar Marmorek wurde als ältestes von fünf Kindern seiner Eltern in Galizien geboren, seine jüngeren Brüder waren Alexander Marmorek und Schiller Marmorek. Die Familie wechselte einige Male ihren Wohnsitz innerhalb von Galizien, bevor sie 1875 nach Wien zog. Ab 1880 besuchte Oskar Marmorek die Bauschule der Technischen Hochschule Wien, wo unter anderem Karl König und Rudolf Weyr zu seinen Lehrern gehörten. 1887 schloss er sein Studium ab und gewann sofort mit Philipp Herzog einen Architekturwettbewerb für ein Wohnhaus im Cottageviertel. Er wurde Mitglied des Österreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins und begab sich anschließend auf mehrere Reisen.

In Paris arbeitete er 1889 an der Weltausstellung mit, wo ihn die Fontaine Lumineuse, ein farbig beleuchteter Springbrunnen so beeindruckte, dass er im Jahr darauf eine verkleinerte Version für den Wiener Prater entwarf. Damit hatte er einen so großen Erfolg, dass er zu einem der gefragtesten Ausstellungsarchitekten wurde, so zum Beispiel für die Ausstellung Alt-Wien, 1892 ebenfalls im Prater. Im Jahr 1894 nahm er erfolglos an dem Architekturwettbewerb für das Rathaus von Sopron (Ungarn) teil.[1] 1895 wurde er von Gabor Steiner mit der Gestaltung der Ausstellung Venedig in Wien beauftragt, für die er immer wieder wechselnde Gebäude entwarf. Ab diesem Jahr gab er auch die Zeitschrift Neubauten und Concurrenzen in Österreich und Ungarn heraus. Diese Zeitschrift sorgte später für die Verbreitung der Wagner-Schule. Obwohl Marmorek kein Schüler Otto Wagners war, zeigten seine späteren Werke einen ziemlichen Einfluss von Wagner, worüber dieser sehr erfreut war.

Ebenfalls 1895 kam es zur ersten Begegnung von Marmorek mit Theodor Herzl. Nach dem Erscheinen des Buchs Der Judenstaat schloss er sich endgültig der zionistischen Bewegung an und wurde zu einem der besten Freunde Herzls, der in ihm noch 1897 „den ersten Baumeister der jüdischen Renaissance“ sah.[2] Herzl bot Marmorek eine ausgedehnte Artikelserie in der neu gegründeten Zeitschrift Welt an. In Herzls Schlüsselroman Altneuland kommen Oskar Marmorek und sein Bruder, der Arzt Alexander Marmorek, als Architekt und Professor Dr. Steineck vor. Nachdem Marmorek 1897 die Malerin Nelly Schwarz (1877–1944) geheiratet hatte, organisierte er mit Herzl und Max Nordau den ersten Zionistenkongress in Basel. Bei den meisten folgenden Kongressen hielt er ein Referat über die Entwicklung des Zionismus in den verschiedenen Teilen der Welt.

1898 erbaute Marmorek für seinen Schwiegervater Julius Schwarz den Nestroyhof in Wien-Leopoldstadt. 1899 beteiligte er sich an der Gründung des Jewish Colonial Trust. 1902 entstand sein bekanntestes Bauwerk, der Rüdigerhof in Margareten. 1903 nahm er an der El-Arisch-Expedition teil, die die Eignung dieses Gebiets auf der Sinai-Halbinsel für Siedlungszwecke erforschen sollte. Das Ergebnis war aber negativ. In der Folge bot das Vereinigte Königreich ein Gebiet in Uganda an. Dies führte zur Spaltung der zionistischen Bewegung in die „Altzionisten“, die diesen Plan prüfen wollte und den radikalen „Jungzionisten“, die ein Gebiet außerhalb Palästinas nicht akzeptierten. Marmorek zählte dabei zu den Altzionisten. Obwohl Herzl ihn für alle architektonischen Frage im Bezug auf den Zionismus für zuständig erklärte, gefiel ihm Marmoreks Plan für ein Kongresshaus in Basel überhaupt nicht, sodass er einen eigenen Entwurf zeichnete.

Marmorek wurde zwar in den Vorstand der damals von Assimilanten dominierten Kultusgemeinde gewählt, doch die Konflikte mit den Jungzionisten, der Tod von Herzl und anderen Weggefährten und gesundheitliche Probleme verstärkten seine schon vorhandenen Depressionen. 1909 erschoss er sich beim Grab seines Vaters auf dem Wiener Zentralfriedhof, wo sich heute auch sein Grab befindet (alter Israelitischer Teil, 1. Tor; Gruppe 20, Reihe 17b, Nr. 5)

Werke

| Foto | Baujahr | Name | Standort | Beschreibung | Metadaten |

|---|---|---|---|---|---|

| 1890 | Villa Wrchovszky in Grinzing | Wien 19 |

Anmerkung: [3] |

P84(Architekt): P131(Ort): |

|

| 1892 | Ausstellung Alt Wien | Prater, Wien 2 | zerstört Tonhalle und Schattentheater „Alt Wien“ (Der Hohe Markt vor der zweiten Türkenbelagerung); Tonhalle und Schattentheater für die Internationale Musik- und Theaterausstellung |

P84(Architekt): P131(Ort): |

|

| 1894 | „Internationales Dorf“ für die Ausstellung für Volksernährung, Armeeverpflegung, Rettungswesen und Verkehrsmittel | Wien | zerstört Anmerkung: Wettbewerbsentwurf mit dem 1. Preis ausgezeichznet |

P84(Architekt): P131(Ort): |

|

| 1895 | Villa |

Löver krt., Sopron, Ungarn |

P84(Architekt): P131(Ort): |

||

| 1895 | Villa Goldberger | Unterach am Attersee, OÖ Standort |

P84(Architekt): P131(Ort): |

||

|

1895 | Vergnügungsetablissement Venedig in Wien | Wien 2 | zerstört Anmerkung: zwischen Ausstellungsstraße und Prater-Hauptallee |

P84(Architekt): P131(Ort): |

| 1896 | Villa Ludwig Egyedi |

Budapest, Ungarn |

P84(Architekt): P131(Ort): |

||

|

1896 | Palais Arthur Egyedi |

Benczúr Gyula utca 27, Budapest, Ungarn Standort |

P84(Architekt):Oskar Marmorek P131(Ort):Terézváros Region-ISO:HU-BU |

|

|

1896 | „Ös-Budavara“ (Nachbildung der alten Ofener Burg) und Pavillon der AG Dynamit Nobel für Millenniumsausstellung in Budapest |

Budapest, Ungarn | zerstört |

P84(Architekt): P131(Ort): |

|

1896 | „Fontaine lumineuse“[5] |

Budapest, Ungarn | zerstört |

P84(Architekt): P131(Ort): |

| 1897 | Rundgemälde-Gebäude (Panorama) im Prater |

Wien 2 | zerstört |

P84(Architekt): P131(Ort): |

|

|

1897–1898 | Zubau zum Sanatorium |

Zlatna Hory, Tschechien Standort |

P84(Architekt): P131(Ort): |

|

|

1898 | Wohn- und Geschäftshaus „Nestroy-Hof“ | Wien 2, Nestroyplatz 1 Standort |

P84(Architekt):Oskar Marmorek P131(Ort):Wien Region-ISO:AT-9 |

|

| 1898 | Pavillons für die Unternehmen Scheffel und Berger Volk & Cie. auf der Kaiser-Jubiläums-Ausstellung im Prater | Wien 2 | zerstört |

P84(Architekt): P131(Ort): |

|

| 1900 | Villen | Wien 18, Lannerstraße 28 und 30 Standort |

verändert Anmerkung: (verändert) |

P84(Architekt): P131(Ort): |

|

| 1900 | Grabmal für Dr. Josef Marmorek | Zentralfriedhof, Wien 11 |

P84(Architekt): P131(Ort): |

||

|

1900 | Beleuchtung und Dekoration des „Haas-Hauses“ | Wien 1, Stock-im-Eisen-Platz Standort |

zerstört Anlässlich des 70. Geburtstags Kaiser Franz-Josephs I. |

P84(Architekt): P131(Ort): |

|

1902 | Wohn- und Geschäftshaus „Rüdiger-Hof“ | Wien 5, Hamburgerstraße 20 Standort |

Anmerkung: ehem. Wienstraße 28 |

P84(Architekt):Oskar Marmorek P131(Ort):Margareten Region-ISO:AT-9 |

|

1902 | Wohn- und Geschäftshaus | Wien 6, Windmühlgasse 30 Standort |

P84(Architekt):Oskar Marmorek P131(Ort):Wien Region-ISO:AT-9 |

|

|

1902 | Wohn- und Geschäftshaus | Wien 6, Windmühlgasse 32 Standort |

P84(Architekt):Oskar Marmorek P131(Ort):Mariahilf Region-ISO:AT-9 |

|

|

1904 | Grab Theodor Herzl | Döblinger Friedhof Standort |

P84(Architekt): P131(Ort): |

|

|

1904 | Mietvilla | Wien 2, Böcklinstraße 59 Standort |

P84(Architekt): P131(Ort): |

|

| 1904 | Miethaus | Wien 7, Lindengasse 4 Standort |

P84(Architekt): P131(Ort): |

||

| um 1904 | Miethaus | Wien 9, Säulengasse 7 / Dreihackengasse 6 Standort |

P84(Architekt): P131(Ort): |

||

|

1905 | Miethaus „Zu den 3 Lerchen“ | Wien 8, Lerchengasse 3–5 Standort |

P84(Architekt): P131(Ort): |

|

|

1905 | Miethaus | Wien 2, Floßgasse 4 Standort |

Anmerkung: 1956 vereinfacht wiederaufgebaut |

P84(Architekt): P131(Ort): |

|

1905–1906 | Wohn- und Fabrikgebäude | Wien 7, Schottenfeldgasse 65 Standort |

P84(Architekt): P131(Ort):Neubau Region-ISO:AT-9 |

|

| 1905 | Umbau des Leopoldstädter Tempels | Standort |

P84(Architekt): P131(Ort): |

||

|

1906 | Wohn- und Bürohaus | Wien 8, Florianigasse 4 / Wickenburggasse 8 Standort |

P84(Architekt): P131(Ort): |

|

|

1906 | Hochstrahlbrunnen, Umbau zur Fontaine lumineuse | Standort |

Anmerkung: Bei azw unter 1890 und zerstört angeführt |

P84(Architekt): P131(Ort): |

| 1906 | Wohn- und Geschäftshaus-Gruppe | Wien 17, Hernalser Hauptstraße 182, 184, 186, 188 und Dr.Josef-Resch-Platz 1, 3 und 4 Standort |

Anmerkung: Haus Hernalser Hauptstraße 184 total umgebaut; Haus Dr.-Josef-Resch-Platz 1 abgerissen |

P84(Architekt): P131(Ort): |

|

|

1906–1908 | Miethaus | Wien 19, Gebhardtgasse 6–8 Standort |

P84(Architekt): P131(Ort): |

|

|

1907 | ehem. Ritualbad für die Kultusgemeinde „Mikwah“ | Wien 2, Floßgasse 14 Standort |

zerstört Anmerkung: Putzdekor abgeschlagen |

P84(Architekt): P131(Ort): |

|

1908 | Miethaus | Wien 6, Stumpergasse 14 Standort |

P84(Architekt): P131(Ort): |

|

|

1908 | Mietvilla | Wien 2, Böcklinstraße 61 Standort |

Anmerkung: ehem. Valeriestraße 23, Fassadendekor teilweise abgeschlagen |

P84(Architekt): P131(Ort): |

|

1908 | Mietvilla | Wien 2, Böcklinstraße 63 Standort |

Anmerkung: ehem. Valeriestraße 25, Fassadendekor abgeschlagen |

P84(Architekt): P131(Ort): |

|

1909 | Wohn- und Fabrikgebäude | Wien 18, Mitterberggasse 11 Standort |

Anmerkung: verändert und 1986–1988 zum Wohnhaus umgebaut |

P84(Architekt): P131(Ort): |

Literatur

- Marmorek, Oskar. In: Hans Vollmer (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Band 24: Mandere–Möhl. E. A. Seemann, Leipzig 1930, S. 124 (biblos.pk.edu.pl).

- Marmorek Oskar. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Band 6, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1975, ISBN 3-7001-0128-7, S. 104 f. (Direktlinks auf S. 104, S. 105).

- Markus Kristan: Oskar Marmorek, Zionist und Architekt. Böhlau Verlag, Wien 1996, ISBN 3-205-98475-7.

- Ita Heinze-Greenberg: Europa in Palästina. Die Architekten des zionistischen Projekts 1902–1923. gta Verlag, Zürich 2012, ISBN 978-3-85676-230-8.

- Barbara Sauer: Marmorek, Oskar (Oskar Adolf). In: Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker (AKL). Band 87, De Gruyter, Berlin 2015, ISBN 978-3-11-023253-0, S. 270.

Weblinks

- Oskar Marmorek. In: Architektenlexikon Wien 1770–1945. Herausgegeben vom Architekturzentrum Wien. Wien 2007.

- Oskar Marmorek im Wien Geschichte Wiki der Stadt Wien

Einzelnachweise

- ↑ adt.arcanum.com

- ↑ Theodor Herzl: Briefe und Tagebücher. (herausgegeben von Alex Bein, Hermann Greive, Moshe Schaerf und Julius H. Schoeps) Band 4: Briefe. Anfang Mai 1895 – Anfang Dezember 1898. (bearbeitet von Barbara Schäfer) Propyläen, Frankfurt am Main / Berlin 1990, ISBN 3-549-07633-9. – Brief an Oskar Marmorek vom 18. Mai 1897.

- ↑ albertmilde.com

- (szerk.) Gelléri Mór: Az ezredéves Országos Kiállítás kalauza, Budapest, 1896, 167. o.: „A fontaine lumineuse. A neve körülírva tarka színekben pompázó villamos szőkökutat tesz. Ahogy beesteledik, kezdődik a szökőkút csodás játéka. Óriás magosságra szórja a vizsugarakat, amelyeket a föld alatt elrejtett villamos telep minduntalan változó, hihetetlen sokaságu és szépségű színekre fest. De maga a szökőkút is érdemes alkotás, s a villamos színjáték nélkül is, nappal is szép látványosság. A nagy szobor csoportozat, mely Mátray Lajos szobrász müve, a Sió regéjét ábrázolja. A villamos szökőkút czementböl épült és Marmorek Oszkár tervezte. A gépekkel Ganz és társa szerelte föl. Az egész alkotás költsége 60.000 forint.“ („»Eine Fontaine Lumineuse« [fr.] Der herumgeschriebene Name bedeutet „elektrischer Brunnen“, der in vielen Farben erstrahlt. Wenn die Nacht hereinbricht, beginnt das wunderbare Spiel des Brunnens. Es streut Wasserstrahlen auf eine riesige Oberfläche, die das unter der Erde verborgene Elektrizitätswerk in ständig wechselnden Farben von unglaublicher Vielfalt und Schönheit bemalt. Aber auch der Brunnen selbst ist eine würdige Schöpfung und auch ohne das elektrische Spektakel ist er auch tagsüber ein wunderschöner Anblick. Die große Skulpturengruppe, ein Werk des Bildhauers Lajos Mátray, stellt die Herrschaft von Sió dar. Der elektrische Brunnen wurde aus Zement gebaut und von Oszkár Marmorek entworfen. Die Maschinen wurden von „Ganz et al.“ installiert. Die Kosten für die gesamte Arbeit betragen 60.000 HUF.“)

- ↑ (szerk.) Gelléri Mór: Az ezredéves Országos Kiállítás kalauza, Budapest, 1896, 167. o.: „A fontaine lumineuse. A neve körülírva tarka színekben pompázó villamos szőkökutat tesz. Ahogy beesteledik, kezdődik a szökőkút csodás játéka. Óriás magosságra szórja a vizsugarakat, amelyeket a föld alatt elrejtett villamos telep minduntalan változó, hihetetlen sokaságu és szépségű színekre fest. De maga a szökőkút is érdemes alkotás, s a villamos színjáték nélkül is, nappal is szép látványosság. A nagy szobor csoportozat, mely Mátray Lajos szobrász müve, a Sió regéjét ábrázolja. A villamos szökőkút czementböl épült és Marmorek Oszkár tervezte. A gépekkel Ganz és társa szerelte föl. Az egész alkotás költsége 60.000 forint.“ („»Eine Fontaine Lumineuse« [fr.] Der herumgeschriebene Name bedeutet „elektrischer Brunnen“, der in vielen Farben erstrahlt. Wenn die Nacht hereinbricht, beginnt das wunderbare Spiel des Brunnens. Es streut Wasserstrahlen auf eine riesige Oberfläche, die das unter der Erde verborgene Elektrizitätswerk in ständig wechselnden Farben von unglaublicher Vielfalt und Schönheit bemalt. Aber auch der Brunnen selbst ist eine würdige Schöpfung und auch ohne das elektrische Spektakel ist er auch tagsüber ein wunderschöner Anblick. Die große Skulpturengruppe, ein Werk des Bildhauers Lajos Mátray, stellt die Herrschaft von Sió dar. Der elektrische Brunnen wurde aus Zement gebaut und von Oszkár Marmorek entworfen. Die Maschinen wurden von „Ganz et al.“ installiert. Die Kosten für die gesamte Arbeit betragen 60.000 HUF.“)

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Marmorek, Oskar |

| ALTERNATIVNAMEN | Marmorek, Oskar Adolf (vollständiger Name) |

| KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Architekt und Zionist |

| GEBURTSDATUM | 9. April 1863 |

| GEBURTSORT | Pieskowa Skała |

| STERBEDATUM | 7. April 1909 |

| STERBEORT | Wien |

License Information of Images on page#

| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |

|---|---|---|---|---|

| Haus Böcklinstraße 59 in Wien, erbaut 1904 von Oskar Marmorek | Eigenes Werk | Clemens Mosch | Datei:Boecklinstr59.JPG | |

| Haus Böcklinstraße 61 in Wien, erbaut 1908 von Oskar Marmorek | Eigenes Werk | Clemens Mosch | Datei:Boecklinstr61.JPG | |

| Mietvilla Böcklinstraße 63 | Eigenes Werk | Clemens Mosch | Datei:Boecklinstr63.jpg | |

| Logo for WikiProject Photo on the Korean-language Wikipedia. | File:Camera-photo.svg und File:Nuvola apps download manager2.svg | Made by Kudo-kun | Datei:Camera-photo Upload.svg | |

| The Wikimedia Commons logo, SVG version. | Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) | Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa | Datei:Commons-logo.svg | |

| ehem. Ritualbad f.Kultusgemeinde "Mikwah" | Eigenes Werk | Thomas Ledl | Datei:Floßgasse 14, Oskar Marmorek.jpg | |

| Miethaus Floßgasse 4, Oskar Marmorek 2 | Eigenes Werk | Thomas Ledl | Datei:Floßgasse 4, Oskar Marmorek 2.jpg | |

| Miethaus | Eigenes Werk | Thomas Ledl | Datei:Gebhardtgasse 6-8, Oskar Marmorek.jpg | |

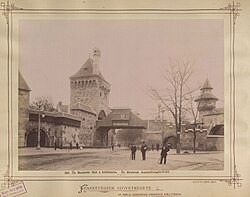

| Warenhaus "Philipp Haas & Söhne" am Stephansplatz in Wien, Ende 19. Jahrhundert | Andreas Lehne: Wiener Warenhäuser 1865 – 1914 | Autor/-in unbekannt Unknown author | Datei:Haas-Haus Wien Ende 19 Jhdt.jpg | |

| Miethaus "Zu den 3 Lerchen". Lerchengasse 3-5, Oskar Marmorek | Eigenes Werk | Thomas Ledl | Datei:Lerchengasse 3-5, Oskar Marmorek.jpg |