Für die Bücherschränke des deutschen Bürgertums #

Seine Romane erreichten hohe Auflagen, auch im politischen Diskurs spielte er eine wichtige Rolle: Zum 200. Geburtstag von Gustav Freytag. #

Mit freundlicher Genehmigung übernommen aus: DIE FURCHE (Donnerstag, 14. Juli 2016).

Von

Wolfgang Häusler

Foto: IMAGNO / ÖNB

Der Linkssozialist Franz Mehring meinte über den 1895 in Wiesbaden verstorbenen Romancier, Publizisten und Kulturhistoriker Gustav Freytag, „die deutsche Bourgeoisie habe mit ihm einen repräsentativen Mann verloren“. Die von ihm mitherausgegebenen „Grenzboten“ (1848-1870) seien „die eifrigsten Kuppler für den Bund zwischen der deutschen Bourgeoisie und dem preußischen Staat gewesen“. Und der Literaturtheoretiker György Lukács analysierte am Beispiel Freytag die Diskrepanz zwischen Machtgewinn und Kulturverlust („Die Grablegung des alten Deutschland“, 1945).

Freytag kam am 13. Juli 1816 im oberschlesischen Städtchen Kreuzberg (Kloczburk) als Sohn des Arztes und Bürgermeisters Gottlob Freytag zur Welt. „Als Kind der Grenze lernte ich früh mein deutsches Wesen im Gegensatz zu fremdem Volkstum lieben, als Protestant gewann ich schneller und ohne leidvolles Ringen den Zugang zu freier Wissenschaft, als Preuße wuchs ich in einem Staat auf, in dem die Hingabe des einzelnen an das Vaterland selbstverständlich war.“ Germanistische Studien in Breslau – als Lehrer bedeutend Hoffmann von Fallersleben – führten ihn zu den „Anfängen der dramatischen Poesie bei den Deutschen“ (1838), die Habilitation über Hroswitha von Gandersheim folgte 1839. Sein erstes poetisches Werk, das Lustspiel „Die Brautfahrt oder Kunz von der Rosen“ (1841) hatte die Zeit Maximilians I. als Hintergrund – es wurde 1881 im Burgtheater anlässlich der Hochzeit des Kronprinzen Rudolf mit Stephanie von Belgien aufgeführt.

„Schreiben nach jeder Richtung“#

Im Revolutionsjahr 1848 übernahm er gemeinsam mit dem Kritiker Julian Schmidt die von Ignaz Kuranda begründeten „Grenzboten“. Die im Vormärz nach Österreich geschmuggelten „grünen Hefte“ dienten dem Ideentransfer der liberalen Opposition.

Die Stellung der schlesischen Heimat zwischen Österreich und Preußen wurde zum Zentralthema seiner kulturhistorischen Schriften. Die „Bilder aus der deutschen Vergangenheit“ (1859/67) gipfeln im Wirken des „großen Königs“ Friedrich II., „zwischen der bequemen österreichischen Wirtschaft und dem knappen, rastlosen, alles aufregenden Regiment der Preußen“.

In den Berichten aus der Revolutionszeit „Von der Ferdinandsbrücke“ formte sich die Grundfrage der Lösung der deutschen Frage: kleindeutsch-preußisch oder großdeutsch- österreichisch? Freytag und sein Wiener Korrespondent Jakob Kaufmann aus Prag rangen um die Probleme des Vielvölkerreichs. „Wehe über Dich, Du Staat der Donau“, rief Freytag angesichts der russischen Intervention in Ungarn 1849 und der Exzesse der Gegenrevolution: „Oestreich ist lebensunfähig, weil es freiheitsunfähig ist.“ Dennoch schien ihm „der Zusammenschluß der Donauländer durch deutsche Cultur“ notwendig. Das Lustspiel „Die Journalisten“ (1853) resümiert humoristisch die publizistische Kampfzeit, in der Gestalt des Schmock: „Ich habe geschrieben links und wieder rechts. Ich kann schreiben nach jeder Richtung.“ Als Vorleser, seit 1854 mit Hofratstitel, bei Herzog Ernst II. von Coburg-Gotha war Freytag geschützt vor preußischer Polizeiverfolgung. In Siebleben bei Gotha gründete er seine „gute Schmiede“, wo er an seinen Romanen und kulturhistorischen Werken schaffen konnte. In Siebleben fand er auch sein Grab.

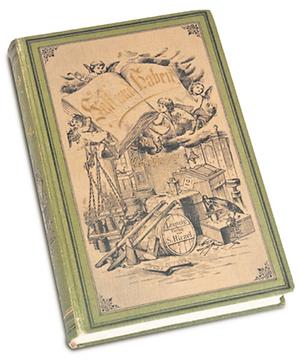

Der Roman „Soll und Haben“ (1855) wurde zur Hauspostille des deutschen Bürgertums. „Der Roman soll das Volk da suchen, wo es in seiner Tüchtigkeit zu finden ist, nämlich bei seiner Arbeit“ schrieb Schmidt als Motto. Anton Wohlfahrt tritt als Commis in die Warenhandlung von T. O. Schröter. Das Gegenstück zu seiner Biederkeit ist sein ehemaliger Schulkamerad, der „arme Bocher“ Veitel Itzig. Im Stil Charles Dickens’ führt der Roman eine Typologie jüdischer Gestalten vor. Freiherr von Rothsattel verstrickt sich in schwindelhafte Hypothekengeschäfte – der vom Winkeladvokaten Hippus in allen Kniffen unterwiesene Itzig wird im Comptoir von Hirsch Ehrenthal unentbehrlich, beide betrogene Betrüger. Bernhard, der Sohn Ehrenthals ist ein feinsinniger Intellektueller und geht in dieser Geschäftswelt zugrunde, zu deren Personal der verdächtige Herbergswirt und Hehler Löbel Pinkus und der Galizier Schmeie Tinkeles zählen. Vor die Katastrophe Itzigs setzt der Erzähler das Klischee des jüdischen Salons: „Damen in schweren seidnen Kleidern mit Goldschmuck, blitzenden Ohrringen und Ketten besetzten das große Sofa und die Stühle der Runde … Und wieder in Gruppen standen die Männer, schlaue Gesichter, die Hände in den Hosentaschen, weniger feierlich und weniger behaglich.“

Freytags kapitalistisches Manifest liest sich so: „Das Geld aber, welches der alte Ehrenthal durch Wucher und Schlauheit mit tausend Sorgen für seine Kinder zusammengebracht hat, das wird wieder rollen aus einer Hand in die andere, es wird dienen den Guten und Bösen und wird dahinfließen in den mächtigen Strom der Kapitalien, dessen Bewegung das Menschenleben erhält und verschönert, das Volk und den Staat groß macht und den einzelnen stark oder elend, je nach seinem Tun.“ Der zweite Erzählungsstrang betrifft das Verhältnis zu Polen, am Beispiel der Erhebung von 1848. Die adeligen „Patrioten“ führen „Canaille“ und „Pöbelhaufen“ bewaffneter Bauern an; Wohlfahrt rettet aus dem Chaos der polnischen Wirtschaft das verschuldete Gut der Familie Rothsattel und das Ostgeschäft des Hauses Schröter, als dessen Compagnon er zuletzt glücklich einheiratet: Tableau eines zukunftsfähigen „Soll und Haben“ – „mit Gott“.

Zu Lebzeiten arriviert #

Zu philologisch-historischen Fragen kehrte Freytag im Professorenroman „Die verlorene Handschrift“ (1864) zurück, Bildung und Besitz als Determinanten des Bürgers, der gelehrte als erkenntnissuchender Held. Professor Felix Werner, begleitet von untergeordnetem wissenschaftlichem Personal (dies ist eine köstliche Satire auf den Universitätsbetrieb!), ist auf der Suche nach den verschollenen Büchern des Tacitus. Er übersieht dabei, dass der vordergründig mäzenatische Fürst der germanisch-schönen Professorsgattin, die blonde Ilse vom Bielstein, nachstellt. Eine Kriminalgeschichte entwickelt sich. Den geheimnisvollen Codex „Von Ausfahrt des Schweigers“, von einem unverständigen Mönch im Dreißigjährigen Krieg versteckt, haben die Mäuse gefressen, nur der Buchdeckel ist übriggeblieben. Der Professor kehrt zu ruhiger Forschung und Familienleben zurück. Merkwürdig ist die Parallele zu Theodor Mommsen, den Freytag kannte: Der große Althistoriker ließ den vierten Band seiner Römischen Geschichte ungeschrieben – wollte er sich nicht in eine Analyse des „Cäsarenwahnsinns“, wie sie Freytag am Beispiel des deutschen Fürsten andeutete, einlassen?

Noch bei Lebzeiten konnte Freytag sein Gesamtwerk in 22 Bänden überblicken. Den „Bildern aus der deutschen Vergangenheit“ ließ er die Romanreihe „Die Ahnen“ (1873/81) zur Füllung der Bücherschränke des Bildungsbürgertums folgen, gleichfalls von germanischer Frühzeit bis 1848 reichend.

Frankreichfeldzug und Reichsgründung 1870/71 erlebte Freytag im Hauptquartier des Kronprinzen Friedrich Wilhelm. Seinen nationalliberalen Standpunkt resümierte Freytag am Ende der „Bilder“, von der bedingungslosen preußischen Parteinahme eines Heinrich von Treitschke rückte er ab. Er bilanzierte das „Soll und Haben“ der preußischen Herrscher über den „engen Gesichtskreis deutscher Junker“ hinaus, im Verhältnis des deutschen Bürgertums zu den Hohenzollern: „Wir aber denken treu daran, wie viel wir ihnen verdanken ... Denn es ist eine alte herzliche Freundschaft zwischen ihnen und dem Geist der deutschen Nation. Und es ist eine männliche Freundschaft, welche wohl einige Stöße vertragen kann. Der deutsche Bürger aber empfindet auch ihnen gegenüber mit Stolz, daß er Ehre und Größe ihrer Stellung, Ehre und Glück des Vaterlandes gar nicht niedriger faßt, als sie selbst.“

Ein größerer Zeitgenosse, Theodor Fontane, hat Freytags historisches Werk als „Tapetenmalerei“ belächelt. Er hatte recht. Dennoch mag die Kenntnis des einst so erfolgreichen, heute vergessenen Autors helfen, Größe und Gefährdung des deutschen Bürgertums zu verstehen, wie sie Thomas Mann mit den „Buddenbrooks“ und sein Bruder Heinrich mit dem „Untertan“ entwarf.