Gärtnern ums Überleben#

Urban Gardening hat seinen Ursprung im Ersten Weltkrieg: Der Hunger zwang die Wiener zu gärtnern.#

Von der Wiener Zeitung (Mi./Do., 18./19. Juni 2014) freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Von

Petra Tempfer

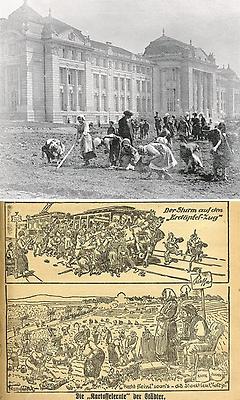

© Technisches Museum Wien, WBR

Wien. Cocktailtomaten im Topf auf dem Fensterbrett, junge Salathäuptel im Balkonkistl, liebevoll zur Reife gebrachte Zucchini im Schrebergarten-Hochbeet. Gärtnern als Erfüllung. Gärtnern als Natur-Bekenntnis. Gärtnern, um sich selbst zu finden. Das war früher nicht so.

Das Gärtnern entstand aus blanker Not. Aus tiefem Hunger heraus und aus der Angst, daran zu sterben. Es war im Laufe des Ersten Weltkrieges (1914 bis 1918), dass Städter damit begannen - und Urban Gardening seinen Ursprung nahm.

Davor hatte kaum ein Wiener daran gedacht, seine Hände freiwillig in die Erde zu stecken und Sämlinge darin zu versenken. In der österreich-ungarischen Monarchie kam der Großteil des Essens aus Ungarn, das wiederum Fertigungsprodukte aus dem florierenden Industrieland Österreich bezog. Diese gut eingespielte Arbeitsteilung kam durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges jäh ins Schwanken.

"Im Zuge des Krieges kam es auch in Ungarn zu einem Mangel an Lebensmitteln. Der Dünger wurde knapp, Arbeitskräfte und Zugvieh wurden für den Krieg gebraucht", sagt Agrarhistoriker Ernst Langthaler vom Institut für Geschichte des ländlichen Raumes zur "Wiener Zeitung". Das Problem dabei: Österreich und Ungarn waren nur durch den Kaiser und einige wenige Ministerien miteinander verbunden. Grundsätzlich waren es zwei eigenständige Staaten mit eigenen Regierungen und einer autonomen Agrarpolitik. Das bedeutet, Ungarn hatte das Recht, die österreichische Reichshälfte mit seinen Überschüssen zu versorgen - musste aber nicht.

Die bisher reichlichen Lieferungen mit Getreide und Gemüse versiegten, ab 1917 blieben sie schließlich ganz aus. Dass sich eine Rinderherde aus Ungarn über den Rennweg zum Schlachthof in St. Marx in Wien-Landstraße wälzte, wurde eine Seltenheit. Allein Milchprodukte standen zur Verfügung. Da man sie nicht lange aufbewahren konnte, wurden sie frisch aus Niederösterreich nach Wien geliefert. "Auf dem Getreide- und Fleischsektor war aber die Konkurrenz aus Ungarn zu stark", so Langthaler. "Ungarn hat viel billiger produziert, das hat den österreichischen Markt ruiniert."

Wiens Schrebergartenprogramm#

Was blieb den Wienern also anderes übrig, als zu gärtnern. Was im Kleinen begann, wurde zum Massenphänomen. Menschen in gebückter Haltung beackerten Grünstreifen, den Augarten und den Eislaufverein. Schließlich wurde jede freie Fläche genutzt. Legaler- sowie illegalerweise. "Die Stadt Wien hat bereits 1914 ein offizielles Schrebergartenprogramm gestartet, im Zuge dessen Wiener zu günstigen Konditionen Grundstücke pachten konnten. Sie wurden auch mit Saatgut, Setzlingen und Dünger versorgt", sagt Langthaler.

Der Schrebergarten gewann an Bedeutung, die Zahl wuchs um ein Vielfaches. Die ersten Schrebergärten hatte es bereits im 19. Jahrhundert gegeben. Sie waren als Gegenpol des bürgerlichen Publikums zu den Armengärten geschaffen worden, die allein dazu gedient hatten, den Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Die ursprüngliche Idee des Schrebergartens war, sich den Luxus eines "Lebens im Grünen" leisten zu können.

Im Krieg änderte sich die Bedeutung schlagartig. Erdäpfel aus dem Schrebergarten waren die Basis, das Grundnahrungsmittel. Um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden, stellte Kaiser Karl im Jahr 1917 den Wienern die Wasserwiese im Prater zur Verfügung - noch heute ein Kleingartenverein.

Parallel dazu kam es zu illegalen Grundbesetzungen. "Die Menschen haben sich einfach ein Stück unbebaute Fläche genommen", so Langthaler. Einen Teil dieser "wilden Schrebergärten", wie sie hießen, hat das rote Wien 1918 nachträglich legalisiert.

Während des Krieges war Wiens Verwaltung mit der Nahrungsknappheit jedenfalls völlig überfordert. Sie hatte nicht damit gerechnet, die damals deutlich mehr als zwei Millionen Einwohner Wiens (darunter viele Flüchtlinge aus Galizien) vier Jahre lang durchfüttern zu müssen. "Das offizielle System war nicht in der Lage, die Stadtbevölkerung zu versorgen", resümiert Langthaler.

Lagen die Nahrungsmittelrationen anfangs noch bei 1300 Kilokalorien pro Tag, schrumpften sie auf 831 gegen Ende des Krieges. Sie wurden per Lebensmittelkarten zugeteilt. Um weiterleben und arbeiten zu können, braucht man allerdings mehr als 2500 Kilokalorien. Die Menschen waren unterernährt, die Sterberaten hoch.

Selbst die Feldfrüchte aus dem eigenen Anbau reichten nicht. Hamsterfahrten der Wiener auf das Land waren die Folge. Das Verhältnis zwischen den Städtern und der Landbevölkerung änderte sich zunehmend und kehrte sich schließlich um: Nicht mehr die Bauern, sondern die Städter waren die Bittsteller. Blieb ihr Betteln erfolglos, nahmen sich manche einfach, was sie wollten. Dieses Sich-Bedienen an den Feldern der anderen gipfelte im Sommer 1918 im "Kartoffelkrieg": Heerscharen von zehntausenden Frauen, Kindern und Soldaten auf Heimaturlaub zogen von Wien aus in die umliegenden Dörfer, um sich gewaltsam zu nehmen, was sie zum Überleben brauchten. Der Grundstein für das Spannungsfeld zwischen Proletariat und Bauern war gelegt, das mitunter noch heute spürbar ist.

Freilich florierte auch der Schwarzmarkt. Der Tauschhandel war allerdings eher der gutbürgerlichen Schicht mit einem bescheidenen Wohlstand vorbehalten, weil man ja für jedes Lebensmittel auch etwas bieten musste. Schmuck gegen ein paar Eier. Eine Küchenmaschine gegen ein Kilogramm Mehl. Ein Bild gegen ein Quäntchen Butter.

Teil eines Lebensstils#

Das Mehl wurde mit Sägemehl gestreckt, das Brot immer bröseliger. Die Nahrungsknappheit hielt auch nach dem Ende des Krieges weiter an. In den 1920er Jahren wurde das unabhängig gewordene Ungarn wieder zu einem wichtigen Agrarprodukte-Lieferanten für Österreich. Bis die Bauern aus dem Umland von Wien die Hauptstadt ernähren konnten, sollten weitere 30 Jahre vergehen.

Was geblieben ist, ist das Bedürfnis der Städter, Zugang zu einem Stück Land zu haben. Die Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren und der Zweite Weltkrieg (1939 bis 1945) haben dieses Bedürfnis noch einmal massiv gestärkt. Mittlerweile darf das Stück Land nur wenige Quadratmeter groß sein oder sogar in ein Blumenkisterl passen. Es ist zum Teil eines Lebensstils geworden, getrieben von einem neuen Interesse an der Umwelt. Dass man die Früchte des Urban Gardenings auch essen kann, ist nur noch ein angenehmer Nebeneffekt.