Warum es so attraktiv ist, das Leben zu ändern #

Die Heilsversprechen der Zeit insinuieren, dass es möglich ist, vom „Lauch“ (Verlierer) zum „Boss“ zu werden. Wenn man nur will. Eine nicht nur religiöse Vermessung der Befindlichkeiten des „Ich“. #

Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von: Die Furche (30. Juli 2020)

Von

Martin Dürnberger

Wie fährt man das Leben nach den schwierigen Monaten der ersten Jahreshälfte wieder hoch? Und wie bereitet man sich am besten für eine zweite Jahreshälfte vor, die voller Unsicherheiten und Unwägbarkeiten steckt? Geht es nach Felix Blume, ist die Antwort auf diese Fragen relativ klar: Was es braucht, ist eine „Bosstransformation“. Im Juni legte der Rapper, der besser unter seinem Künstlernamen „Kollegah“ bekannt ist, eine Neuauflage seines Trainingsprogramms vor. Für knapp 200 Euro kann man sich damit, so das Versprechen, in zwölf Wochen von einem „Lauch“ (Verlierer) zu einem „Boss“ transformieren – fit und souverän genug, um zu bewältigen, was immer kommen mag. Interessanter als das Marketingvokabular ist freilich das, was sich an Angeboten wie diesen zeitdiagnostisch festmachen lässt: Die aktuelle Pandemie scheint die sogenannte self improvement industry nur in Teilen getroffen zu haben – Coachings unterschiedlichster Art sind im häuslichem Rückzug nicht nur möglich, sondern vielmehr gefragt: Schließlich kommt es gerade jetzt auf ein fittes, ruhiges, ausgeglichenes Ich an, um durch die Wirren der Zeit zu kommen. Leadership-Kurse, Mentoring- Groups, Meditations-Apps, Selbstliebe-Seminare, Schrittzählen via Smartwatch, Ratgeber-Literatur, Kalorientracking, Ernährungskurse – all das stellt einen Milliardenmarkt dar, in dessen Zentrum die Vision eines besseren Ich steht.

Besonders die sogenannten Millenials, die zwischen den 1980ern und den späten 1990ern geboren sind, seien süchtig nach solchen Angeboten, schreibt die Journalistin Jules Schroeder prominent im US-Wirtschaftsmagazin Forbes: Du musst dein Leben ändern! ist nicht selten die zentrale Regieanweisung zeitgenössischer Lebensstücke – und es lohnt sich, ihre Spuren (auch abseits des bekannten gleichnamigen Buchs von Peter Sloterdijk) zu verfolgen, wenn man unsere Gegenwart verstehen will.

Selbstoptimierung und Authentizität #

Eine erste Spur führt zurück zum Topos, der bereits Thema war: Be a better version of yourself! Der Imperativ der Selbstoptimierung ist reizvoll, weil er verheißungsvoll impliziert, dass man mehr und besser sein kann, als man aktuell ist; zugleich mag er besonders da attraktiv werden, wo wir eine komplexe Welt als Bedrängung erfahren. Das eingangs skizzierte Marketing macht es transparent: Wo äußere Umstände komplex, unsicher und unkontrollierbar sind, wird es umso attraktiver, zumindest dort Kontrolle und Struktur zu haben, wo dies noch möglich scheint: beim eigenen Körper, der eigenen Ernährung, dem eigenen mindset. Wenn die großen gesellschaftlichen Fortschrittserzählungen brüchig werden, ist es nur naheliegend, sich auf sich selbst zu konzentrieren, eigene Potentiale zu optimieren und eine individuelle Erfolgsgeschichte anzustreben.

Eine zweite Spur der Analyse zeitgenössischer Identitätspraktiken führt zu einem mindestens so prominenten Motiv: Be yourself! Auch der Imperativ der Authentizität ist allgegenwärtig: Sei du selbst – und suche, was zu dir passt! Finde heraus, was du wirklich willst – und lass dich dabei nicht verbiegen! Selbstoptimierung und Authentizität schließen sich nicht aus, dennoch sind sie hinreichend anders profiliert: Wo Selbstoptimierung aufs Messen und Vergleichen setzt (von Kalorien, Laufzeiten, Klicks etc.), da setzt Authentizität primär auf das Unvergleichliche: das Inkommensurable, Singuläre, Einmalige. Genau darin liegt gewissermaßen das Entlastungsmoment, das im Hamsterrad der Daueroptimierung gesucht wird: Weil das, was singulär ist, sich nicht problemlos messen oder vergleichen lässt, ist es dem ständigen Druck der Optimierung gleichsam enthoben. In der Folge erscheint daher das, was authentisch ist, vielen wie eine Verheißung von Ruhe und Rechtfertigung: Wer gefunden hat, was authentisch ist bzw. zu ihm passt, der oder die kann immer sagen: So bin ich nun mal! – und sich darin gerechtfertigt wissen: Was will man jemandem vorwerfen, der einfach er bzw. sie selbst ist? Freilich muss man (auch hier) eine Reihe von Kippeffekten im Blick haben: Wann ist man eigentlich man selbst, fragt etwa der Rapper Fatoni erkennbar skeptisch gegenüber der (im Hiphop verbreiteten) Forderung nach absoluter realness; und der Soziologe Andreas Reckwitz weist darauf hin, dass auch das Spiel mit Singularitäten marktförmig werden kann: Via Likes in social media lässt sich auch das Bild von der unvergleichlichen Abendstimmung eben doch wieder messen, vergleichen – und möglicherweise mit einem Filter optimieren.

Von der Rettung der Existenz #

Eine dritte Spur führt schließlich zu einem weiteren Topos zeitgenössischer Identitätsarbeit, der deutlich anders profiliert ist: Be! Dieser Imperativ der Existenz(rettung) ist ein Wortspiel, insofern er die englische Ausgangsformel bloß ein weiteres Mal reduziert; dennoch kann man daran etwas festmachen, was nicht zuletzt jugendliche Identitäten besonders umtreibt: nämlich dass erstens mitten in unseren Lebenswelten Fragen von Leben und Tod auftauchen, gleichsam von Sein und Nicht-Sein – und dass dies zweitens etwas ist, was eine Veränderung des eigenen Lebens fordert. Man kann dafür den italienischen Philosophen Giorgio Agamben hinzuziehen, der in immer neuen Anläufen mit zwei griechischen Begriffen für Leben hantiert, um die Moderne zu analysieren: Die Moderne sei zwar vordergründig am bios ausgerichtet, d.h. am gestalteten Leben bürgerlicher Subjekte; zugleich produziere sie aber kontinuierlich Fragen der zoe, d.h. Konstellationen, in denen es für Menschen ums bloße Leben bzw. nackte Überleben geht. Man muss Agambens Zugriff nicht teilen, um den Punkt auszuspielen: Wo die einen ihr Dasein optimieren und/oder an authentischen Ausdrucksformen ihrer selbst feilen, so scheint es, da geht es für andere tatsächlich bloß darum, den nächsten Balken zu erreichen, um nicht zu ertrinken. Das Bewusstsein für Fragen von Leben und Tod lässt sich als ein weiterer Referenzpunkt aktueller Identitätsarbeit deuten: Auch an ihnen wird der allgemeine Imperativ Du musst dein Leben ändern! kristallin – denn auch sie konfrontieren uns mit der Frage, wer wir sein wollen bzw. welche Veränderungen unseres Lebens (etwa angesichts von Flüchtlingskrisen oder Klimawandel) nötig sind.

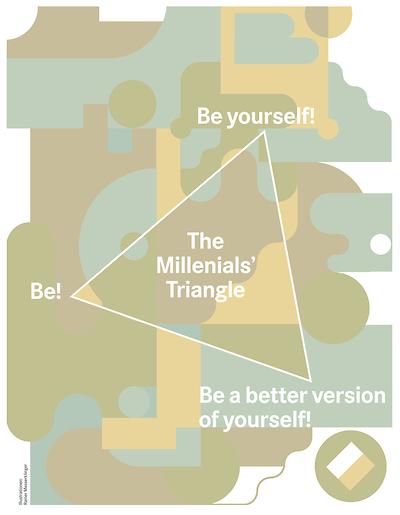

Vom Millenials’ Triangle#

Bricht man die Spurensuche an dieser Stelle ab, zeigt sich, dass sich zeitgenössische Identitätsarbeit vielfach in ganz unterschiedlicher Weise in einem triangulären Spannungsfeld bewegt – nämlich zwischen Imperativen und Verheißungen eines Be a better version of yourself!, Be yourself! und Be! Wer will, mag vom Millenials’ Triangle sprechen, aber interessanter als solche terminologische Raffinesse scheint am Ende ein Blick auf die Übergängigkeit zwischen dem beschriebenen und dem religiös- christlichen Feld. Tatsächlich zeigen sich die Grenzen fließend: Coaching wird vielfach (auch in problematischer Weise) religionsförmig, während umgekehrt Religion vor allem da reüssiert, wo sie coachingförmig wird – kaum jemand will mehr Hirten, aber viele wollen Coaches. Solche Übergänge lassen sich für alle Pole ausweisen: Die Geschichte des Christentums zeigt, dass Glaube Ressourcen in sich birgt, sein Leben in Form zu bringen, aus Verhältnissen der Uneigentlichkeit auszubrechen oder sich für Marginalisierte einzusetzen.

Zugleich stellt freilich gerade der Glaube an das Evangelium den Primat aller Imperative immer wieder in Frage: Wann könnte man denn wirklich gut genug sein? Wie oft ist man denn tatsächlich absolut man selbst? Und wann könnte man aufrichtig sagen, restlos alles getan zu haben, um den Planeten zu retten? Vielleicht tut hier die Erinnerung an einen Gedanken not, der Ignatius von Loyola zugeschrieben wird: dass wir zwar handeln sollten, als ob alles von uns abhinge, allerdings im Wissen, dass in Wirklichkeit alles von Gott abhängt. Nichts spricht also dagegen, beherzt sein Leben zu ändern – und so im Vertrauen auf Gott ein Ändern zu leben, dessen Souverän man letztlich nicht ist. Zumindest christlich ist jedenfalls die Bosstransformation nicht zwingend: Gott liebt bekanntlich auch den Lauch.

Der Autor ist Fundamentaltheologe an der Kath.-Theol. Fakulät der Uni Salzburg sowie Obmann der Salzburger Hochschulwochen.