Österreichische Wasserrettung

| Österreichische Wasserrettung (ÖWR) |

|

|---|---|

| Rechtsform | gemeinnütziger Verein (ZVR: 268776696) |

| Gründung | 16. März 1957 in Linz/Donau |

| Sitz | Wien, |

| Motto | „Jederzeit Einsatzfähig – jederzeit Einsatzbereit kostbares Menschenleben vor dem nassen Tod zu retten!“ |

| Schwerpunkt | Schwimmausbildung, Wasserrettung, Aufklärung |

| Vorsitz | Heinrich Brandner |

| Website | www.owr.at |

Die Österreichische Wasserrettung (ÖWR) ist eine in der Wasserrettung tätige Hilfsorganisation.

Die ÖWR ist eine gemeinnützige, selbständige Organisation und arbeitet grundsätzlich ehrenamtlich mit freiwilligen Helfern. Sie ist Mitglied in der International Life Saving Federation (ILS), der International Life Saving Federation of Europe (ILS-E), sowie Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für das österr. Wasserrettungswesen und außerordentliches Mitglied der Bundessportorganisation.

Die Österreichische Wasserrettung wurde am 16. März 1957 in Linz/Donau wiedergegründet und ist ein Verein, dessen Tätigkeit sich auf das gesamte Bundesgebiet der Republik Österreich erstreckt. Aufgabe der ÖWR ist ausschließlich und unmittelbar die Schaffung und Förderung aller Maßnahmen und Einrichtungen, die der Bekämpfung und Vorbeugung gegen den Ertrinkungstod dienen, besonders die Unterrichtung und Ausbildung im Schwimmen, Rettungsschwimmen, im Tauchen, im Rettungstauchen, im Führen von Ruder- und Motorbooten, sowie die Aufstellung und Durchführung eines Wasserrettungs- und Katastrophenhilfsdienstes (ÖWRD).

Die Parole der ÖWR lautet: „Jederzeit Einsatzfähig – jederzeit Einsatzbereit kostbares Menschenleben vor dem nassen Tod zu retten!“

Geschichte der ÖWR

Von den Gründungsjahren bis zum Zweiten Weltkrieg

Wie in vielen Städten im ausgehenden 18. Jahrhundert gab es auch in Wien erste Ansätze zur Bildung einer organisierten Wasserrettungsorganisation.[1] Dies, sowie eine österreichweite Etablierung einer solchen Organisation, blieb bei den Anfängen und erst 1922 wurde, nach dem Vorbild der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) die Österreichische Lebens-Rettungs-Gesellschaft (Ö.L.R.G.) gegründet, welche ihre Tätigkeiten aber bereits 1927 wieder einstellte.

Im selben Jahr entstand dann der neue Rettungsschwimmclub Wien, welcher 1933 zum Österreichischen Rettungsschwimmerclub (ÖRSK) umgebildet wurde und mit dem Anschluss Österreichs an Deutschland 1938 als Landesverband Ostmark in die DLRG überging.

Nach dem Zweiten Weltkrieg

Mit Ende des Krieges und Rückerhalt der staatlichen Eigenständigkeit endete auch die Einbindung des ehemaligen ÖRSK in die DLRG. Eine österreichweite Neugründung des ÖRSK scheiterte aber und die Agenden der Rettungsschwimmausbildung wurden vom Arbeiter Samariter Bund Österreichs (1948) und dem Österreichischen Roten Kreuz (1952), sowie in Kärnten von der Bayerischen Wasserwacht übernommen.

Zusätzlich zu den Aktivitäten dieser Organisationen kam es in manchen Regionen zu lokalen Gründungen von eigenständigen Wasserrettungsorganisationen. So wurde 1951 in Bregenz der Freiwilligen Wasserrettungsdienst Vorarlberg gegründet sowie in Hermagor ab 1952 im Rahmen des Schwimmclubs Hermagor (noch unter Verwendung der DLRG-Abzeichen und -Ausweise) Schwimm- und Rettungsschwimmausbildungen durchgeführt.

Der 1955 in Innsbruck durchgeführte Versuch, die ÖLRG wieder zu gründen, scheiterte wiederum.

Aus Deutschland, speziell seitens der DLRG, kam 1956 die Anregung, eine österreichweit einschlägige Fachorganisation zu gründen. Die in Wien angesiedelte ÖRSK sah sich dazu nicht in der Lage und löste sich selber zum Zwecke einer späteren Neugründung freiwillig am 1. März 1957 auf.

Zwei Wochen später, am 16. März 1957, wurde dann die Österreichische Wasser-Rettung (ÖWR) als bundesweit verbreitete Wasserrettungsorganisation in Linz gegründet.

Nach der Gründung 1957

Aus den Anfangsjahren der ÖWR sind leider kaum Unterlagen vorhanden. Der Sitz der Bundesleitung (siehe Gliederung) wurde zu Beginn mit Salzburg definiert, später Mitte der 1970er Jahre übersiedelte diese dann nach Wien.

Als Konsequenz auf die Gründung entstanden im Jahr 1958 die ersten Wasserrettungsschulen (Hermagor, Salzburg), wo die ersten Lehrtauchschein-Kurse durchgeführt wurden.

1958 war auch das Aufnahmejahr der ÖWR in die Fédération Internationale de Sauvetage aquatique (FIS, seit 1984 International Life Saving Federation ILS), wo auch die ÖWR intensiv in diversen Gremien mitarbeitet.

In den Jahren nach 1965 wurde die ÖWR strukturell tiefgreifend umgestaltet: von einem neun Bereiche verwaltenden Verein hin zu einer Dachorganisation selbständiger Landesverbände (Bundesleitung). Diese Umgestaltung endete mit der Gründung des neunten selbstständigen Landesverbandes, dem LV Burgenland 1979.

Österreichweit einheitlich wurde nach der Festlegung einheitlicher verbindlicher Prüfungsrichtlinien für Rettungsschwimmkurse 1967 durch das verantwortliche Ministerium 1970 die Arbeitsgemeinschaft Österreichisches Wasserrettungswesen (ArGe ÖWRW) gegründet, welches als Koordinierungsgremium aus verschiedenen Rettungsschwimmer ausbildenden Organisationen zusammengestellt das zuständige Ministerium zu beraten hat. Den Vorsitz über die ArGe WRW übernimmt im Jahreszyklus abwechselnd die ÖWR, der ASBÖ oder das ÖJRK.

Seit 2007 wird zunehmend der Ausdruck Wasser-Rettung durch Wasserrettung ersetzt und in den Statuten der jeweiligen Organisationseinheiten verankert.

Die Entstehung der erweiterten Fachbereiche

Tauchen

Nach einem tödlichen Unglück eines Berufstauchers (mit Helmtauchgerät), den zufällig anwesende tauchende ÖWR-Mitglieder nur mehr tot bergen konnten, wurden im Jahr 1962 der erste Bundestauchwart ernannt. Eine der ersten Aufgaben war der Entwurf und die Umsetzung einheitlicher Prüfungs- und Einsatzrichtlinien für Tauchen im Umfeld der ÖWR. Das Koordinierungsseminar der zukünftig ersten ÖWR-Tauchlehrer 1963 wurde in Seeham durchgeführt und in Folge die ersten Tauchlehrscheine ausgestellt.

Beginnend mit diesem Datum werden seit 1963 die ÖWR-Einsatztaucher und Tauchlehrer ausgebildet.

Fließ- und Wildwasser

Die zunehmende Verbreitung der Fließ- und Wildwassersportarten Canyoning, Rafting und Wildwasserpaddeln sowie die zunehmende Bedrohung besiedelten Raumes durch Hochwasser Ende des vergangenen Jahrtausends war Auslöser für die Definition dieses neuen Fachbereiches.

Ausbildungen

Anfänger- und Schwimmerausbildung

Die ÖWR bildet in ihren Landesverbänden nach ihrem Motto „Jeder Nichtschwimmer ein Schwimmer“ sowohl Kinder und Jugendliche, als auch in manchen Orten auch Erwachsene in den Grundlagen des Schwimmens aus. Als Mitglied der ArGe WRW ist die ÖWR in der Lage, staatlich anerkannte Schwimmerabzeichen auszustellen.

Diese Schwimmabzeichen beginnen beim Frühschwimmer (auch Pinguin genannt, ohne Altersbeschränkung) über den Frei- (ab sieben Jahre) und den Fahrtenschwimmer (ab neun Jahre) bis zur höchsten Schwimmerausbildungsstufe, dem Allroundschwimmer (ab elf Jahre).

Ein Spezifikum ist die Ausbildungsstufe ÖWR-Jugendschwimmerschein, welche inhaltlich ein Mittelding zwischen Schwimmer- und Rettungsschwimmerausbildung darstellt.

Rettungsschwimmen

„Jeder Schwimmer ein Rettungsschwimmer“ – nach diesem Motto bildet die ÖWR Rettungsschwimmabzeichen nach der ARGE ÖWRW aus. Der erste Rettungsschwimmerschein kann ab dem 13. Lebensjahr mit dem Helferschein absolviert werden. Hier werden die Grundlagen des Rettungsschwimmens, die Kenntnisse der Selbstrettung und der einfachen Fremdrettung, die Bergemethoden sowie auch die wasserrettungsspezifische Erste Hilfe ausgebildet. Ab dem 16. Lebensjahr kann der Retterschein abgeschlossen werden. Dieser unterscheidet sich vom Helferschein in erster Linie durch die höheren Leistungsanforderungen. Zusätzlich werden die Absolventen auf die Aufgaben als Dienstführer bei Bereitschaften und Überwachungen vorbereitet.

Einen rettungssportlichen Schwerpunkt findet man in der Lifesaver-Ausbildung. Diese Ausbildung soll den sportlichen Bereich des Rettungsschwimmwesens abdecken und attraktivieren.

Struktur

Aufbau der Bundesleitung

Der Präsident, die maximal drei Vizepräsidenten und der Bundesfinanzreferent bilden das Präsidium, welches das führende Gremium ist.

| Präsident | ||

| Bis zu drei Vizepräsidenten | Bundesfinanzreferent | |

| 9 Landesleiter | FR für Schwimmen und Rettungsschwimmen | FR für Tauchen |

| FR für Jugend | FR für Medizin | FR für Nautik |

| FR für Material | FR für Funkwesen | FR für Wildwasser |

FR = Fachreferent

Landesverbände

Österreichische Wasserrettung besteht aus neun Landesverbänden: Kärnten, Salzburg, Tirol, Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Vorarlberg und Burgenland.

Landesverband Kärnten

| Landesvorstand | Landesleitung | Präsidium |

|---|---|---|

| Landesleiter | Landesreferent für Jugend | Präsident |

| Landesleiter Stv. | Landesreferent für Datenverarbeitung | Vizepräsident |

| Landesfinanzreferent | Landesreferent für Öffentlichkeitsarbeit | Pressesprecher | Landesleiter |

| Landesausbildungsleiter | Landesreferent für Material | |

| Landeseinsatzleiter | Kommandant Landeswasserrettungszug | Landesreferent für Nautik | |

| (Landessekretärin) | Landesreferent für Schwimmen und Rettungsschwimmen | |

| Landesreferent für Tauchen | ||

| Landesreferent für Technische Kommunikation | ||

| Landesreferent für Wildwasser | ||

Landesreferat für Medizin

|

||

| Einsatzleiter ÖWR-Regionen |

Landesvorstand

Der Landesvorstand der Wasserrettung Kärnten ist für die strategische Leitung, Organisation und Koordination aller Aufgaben der Wasserrettung im Bundesland verantwortlich. Er plant Einsätze, organisiert Aus- und Weiterbildungen, sorgt für die Ausstattung und Einsatzfähigkeit der Organisation und übernimmt die Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem kümmert er sich um die Jugendarbeit, die finanzielle Verwaltung sowie die Zusammenarbeit mit anderen Einsatzorganisationen. Ziel ist es, Menschenleben zu retten, die Schwimmfähigkeit der Bevölkerung zu fördern und bei Notfällen schnell und professionell zu handeln.

Landesleitung

Die Landesleitung der ÖWR-Kärnten besteht aus den jeweiligen Fachreferenten und Regionseinsatzleitern. Die jeweiligen Referenten sind für die sicherstellung der aktuallität und qualitätssicherung ihres Fachreferats auf dem gesamten Landesgebiet sowie den Ausbildungsinhalten, welche auf ihr Aufgabenspektrum fallen, verantwortlich. Die Regionseinsatzleiter sind die Komponente zwischen den Einsatzstellenleitern und der Landesleitung. Sie sind für alle Einsatzstellen in ihren Regionen zuständig und werden bei größeren Einsätzen oft als Führungsebene hinzugezogen.

Präsidium

Der Präsident und Vizepräsident der Wasserrettung Ktn. nehmen i. d. Regel repräsentative Aufgaben wahr und sind nicht in die operative Führung des Landesverbands eingebunden.

Geschichte der ÖWR Kärnten

Die Österreichische Wasserrettung Landesverband Kärnten (ÖWR KTN) ist ein gemeinnütziger, ehrenamtlich geführter Verein, dessen Hauptaufgabe es ist, Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Sie sorgt für Sicherheit an Seen, Flüssen und in öffentlichen Bädern, unterstützt bei Hochwasser- und Katastropheneinsätzen und sichert Sportveranstaltungen wie Regatten und Schwimmwettkämpfe ab.

Ein zentrales Ziel ist die Unfallprävention durch Ausbildung, insbesondere durch Schwimm-, Rettungsschwimm- und Tauchausbildungen für Kinder und Erwachsene nach dem Motto: „Jeder Nichtschwimmer ein Schwimmer – jeder Schwimmer ein Rettungsschwimmer“.

Die ÖWR engagiert sich auch im Umweltschutz, zum Beispiel durch Müllsammelaktionen an Ufern, und ist international in der International Life Saving Federation (ILS) sowie der ILSE vertreten.

Der Aufbau der ÖWR Kärnten geht maßgeblich auf Werner Engl zurück, der ab 1948 mit der Ausbildung von Rettungsschwimmern begann. 1957 wurde die Österreichische Wasserrettung gegründet, 1964 der Landesverband Kärnten/Osttirol offiziell konstituiert.

Ein bedeutender Schritt war das Kärntner Rettungsdienst-Förderungsgesetz von 1992, das die ÖWR als gesetzlich anerkannten Rettungsdienst mit finanzieller Basis absichert.

Im Laufe der Zeit wurde die Organisation weiterentwickelt: Ausbau von Einsatzleitungen und Motorbootdiensten, Einführung eines flächendeckenden Alarm- und Funksystems, Gründung des Landeswasserrettungszugs für Einsätze im In- und Ausland (ab 2013), sowie die Eröffnung des Ausbildungszentrums Cap Wörth (2002) und die Beteiligung am „Haus der Sicherheit“ (2006).

Die Jugendarbeit nimmt einen großen Stellenwert ein: jährliche Jugendlager mit über 200 Teilnehmern und die Teilnahme an nationalen wie internationalen Wettkämpfen sind Ausdruck dessen.

Durch eine moderne Ausbildung, gute Zusammenarbeit mit anderen Einsatzorganisationen und hohe Einsatzbereitschaft von rund 1.200 Aktiven leistet die ÖWR Kärnten einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit an und in den Kärntner Gewässern – sowohl im Alltag als auch im Katastrophenfall.

Ausbildungsschema Kärnten

Das Ausbildungsschema der ÖWR Kärnten basiert auf einem mehrstufigen Modell, welches die bestmögliche Aus- und Weiterbildung der Rettungsschwimmer sicherstellen soll. Nach der Grundausbildung, die in Form einer Breitenausbildung (= Basiskenntnisse im Rettungsschwimmen) erfolgt, werden zahlreiche Module angeboten, um die Rettungsschwimmer optimal für den Dienstbetrieb und allfällige Einsatz vorzubereiten.

Nach Abschluss der Grundausbildung und Absolvierung aller vorgegebenen Module sowie Voraussetzungen, kann beim ÖWR-Landesverband das Abschlussseminar „Einsatzkraft“ besucht werden. Am einem Seminartag werden die Kenntnisse und Fähigkeiten der Seminarteilnehmer bei mehreren Stationen von den Fachreferenten der Landesleitung bzw. deren Beauftragten überprüft. Die jeweiligen Erfordernisse sind in einer eigenen Richtlinie des ÖWR-Landesverbandes festgelegt. Ziel ist es, mit dem Status „Einsatzkraft Rettungsschwimmer“ einen kärntenweiten Standard, also ein standardisiertes Leistungsniveau, im Bereich der Wasserrettung zu schaffen. Nach der Grundausbildung und den jeweiligen Modulen aus den verschiedenen Fachgebieten der ÖWR, sollte jeder Rettungsschwimmer in der Lage sein, zukünftige Herausforderungen im Einsatz oder während des Dienstes bewältigen zu können.

Der Status „Einsatzkraft Rettungsschwimmer“ eröffnet dann weitere Wege im Ausbildungsschema der Wasserrettung; gemeint sind die Spezialausbildungen der ÖWR. Diese gliedern sich in folgende Fachgebiete: Schwimmen/Rettungsschwimmen, Wildwasser, Nautik, Tauchen, Einsatz und Erste Hilfe. Teilnahmevoraussetzungen und Ausbildungsvorschriften sind teilweise in ÖWR-Bundesrichtlinien bzw. in den Richtlinien der ÖWR Kärnten geregelt. Manche höheren Ausbildungen können nur in Kursen der ÖWR-Bundesleitung absolviert werden.

Fahrzeuge

Um die Einsatzbereitschaft im In- und Ausland zu gewährleisten, verfügt die Wasserrettung über Wasser und Landfahrzeuge. Die Einsatz- und Eisrettungsboote sind bei den jeweiligen Einsatzstellen stationiert und garantieren die Sicherheit von Schwimmern in Kärntens Seen. Des Weiteren werden mobile Einsatzboote vorgehalten. Deren Aufgabenbereich ist es, wenn eine andere Einsatzstelle unterstützt wird, mögl. schnell ausrückebereit zu sein. Daher werden diese Boote in der Regel auf Anhängern verwahrt. Sie sind außerdem ein wichtiger Bestandteil im Katastrophenschutz, da der Landeswasserrettungszug diese ebenfalls nutzt. Landfahrzeuge werden bei der Wasserrettung ebenfalls genützt. Diese werden im Katastrophenfall für den Landeswasserrettungszug, für die Verbringung von Wild- und Fließwasserrettern und Tauchern zu deren Einsatzorten benötigt.

Jahresstatistik 2023

Die Jahresstatistik 2023 der Österreichischen Wasserrettung Kärnten zeigt die enorme Einsatzbereitschaft und Vielfalt an Aufgaben im Landesverband. Insgesamt wurden 1.899 Einsätze geleistet, darunter Bade- und Veranstaltungsdienste sowie 575 Alarm-Einsätze. Dabei wurden 136.799 ehrenamtliche Stunden erbracht. Es konnten 159 Personenleben gerettet und zahlreiche Sachbergungen sowie technische Hilfeleistungen durchgeführt werden.

Im Bereich Ausbildung wurden 1.244 Schwimmausbildungen, 421 Rettungsschwimmausbildungen und 77 Tauchkurse absolviert. Zusätzlich gab es Ausbildungen im Bereich Nautik, Wildwasser, sowie über 1.400 absolvierte Erste-Hilfe-Module. Die Organisation verfügte über 509 Helfer, 597 Retter und zahlreiche weitere qualifizierte Einsatzkräfte und Ausbilder.

Diese Zahlen belegen die breite Aufstellung und hohe Leistungsfähigkeit der ÖWR Kärnten in Prävention, Ausbildung und Rettungseinsätzen.

Vorarlberg

Die Österreichische Wasserrettung Landesverband Vorarlberg besitzt 1.126 Mitglieder (2023, 42,5 % davon Frauen)[2] und ist eine, vom Land Vorarlberg, gesetzlich anerkannte Rettungsorganisation.[3]

Die Aufgaben in Vorarlberg umfassen[4]:

- Vermeidung des Ertrinkungstodes durch Kurse

- Suchen, Retten und Bergen von Personen aus dem Wasser

- Leisten von Erste Hilfe und Verletztentransport auf Wasser

- Katastrophenhilfe

- Überwachungen von Veranstaltungen und Frei- und Hallenbäder

Siehe auch

Weblinks

Quellen

- ↑ W. Grimm: „50 Jahre ÖWR und die Vorgeschichte dazu“ – Festschrift zu 50 Jahren ÖWR (2007) (Online)

- ↑ Österreichische Wasserrettung Landesverband Vorarlberg (Hrsg.): Jahresbericht 2023. Bregenz 2. April 2024, S. 3 (wasserrettung-vorarlberg.at [PDF; abgerufen am 18. Februar 2025]).

- ↑ RIS - Rettungsgesetz § 3 - Landesrecht konsolidiert Vorarlberg, Fassung vom 09.02.2025. Abgerufen am 18. Februar 2025.

- ↑ Wasserrettung Vorarlberg - Über uns. Österreichische Wasserrettung Landesverband Vorarlberg, abgerufen am 18. Februar 2025 (österreichisches Deutsch).

License Information of Images on page#

| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |

|---|---|---|---|---|

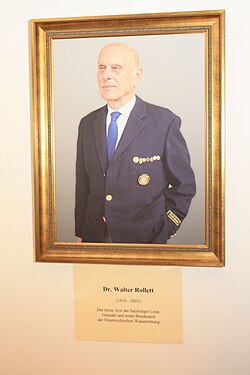

| Bild von Walter Rollett im Rollettmuseum in Baden, Niederösterreich | Eigenes Werk | Karl Gruber | Datei:Baden 6403.jpg | |

| Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |

| Das Buster Magnum der Österreichischen Wasserrettung Landesverband Wien im Donaukanal | Selbst fotografiert ( | Mitsch in der Wikipedia auf Deutsch | Datei:OeWRW10501.jpg |