David Gilly

David Gilly (* 7. Januar 1748 in Schwedt; † 5. Mai 1808 in Berlin) war ein deutscher Architekt, Stadt- und Regionalplaner und Baureformer zu Beginn der Epoche des Klassizismus.

Familie

Gilly entstammte einer hugenottischen Familie aus der Gegend von Nîmes, die sich 1689 in Französisch-Buchholz bei Berlin angesiedelt hatte. Im Jahre 1770 heiratete David Gilly Friederike Ziegenspeck (1748–1804), die Tochter eines Regimentsstallmeisters. Der Sohn des Paares war der spätere Architekt Friedrich Gilly, die Tochter Minna (* 1774) heiratete den Politiker Friedrich Gentz, einen Bruder des Architekten Heinrich Gentz. Nach dem Tod seiner Frau 1804 ehelichte David Gilly 1805 seine Schwägerin Juliane.

Leben

Lehre und Anfänge in Pommern

Mit 13 Jahren trat Gilly 1761 als Eleve seine Lehre beim Neumärkischen Landbaudirektor Ludwig Hahn an. Er wurde 1763 beim Wiederaufbau Küstrins und der Zantocher Vorstadt von Landsberg an der Warthe eingesetzt und 1766 bei der Melioration der Warthe- und Netze-Brüche unter Franz Balthasar Schönberg von Brenkenhoff. Auf dessen Empfehlung absolvierte Gilly am 4. August 1770 die Eignungsprüfung bei der neu gegründeten Ober-Examinationskommission bei Boumann in Berlin und wurde nur fünf Tage später zum Landbaumeister im pommerschen Altdamm (heute ein Stadtteil von Stettin) ernannt. Von dort aus leitete er die Absenkung des von der Plöne durchflossenen Madüsees und die Errichtung von Kolonistenbauten. 1771 heiratete er Friederike Ziegenspeck, die am 16. Februar des Folgejahres einen Sohn, Friedrich, gebar.

1772 übernahm Gilly einen eigenen Distrikt in Stargard und erhielt 1776 als Leitender Baudirektor die Aufsicht über alle drei pommerschen Distrikte übertragen.

Oberbaudirektor in Pommern

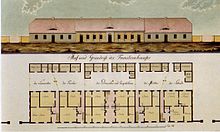

Erst 1782 zog Gilly, befördert zum Oberbaudirektor, in die Provinzhauptstadt Stettin. Er war verantwortlich für alle öffentlich finanzierten Bau- und Landbaumaßnahmen in Pommern: Den Ausbau der Molen und Hafenanlagen von Swinemünde, die Lastadien in Stettin und Kolberg, die Neuplanung und den Aufbau der abgebrannten Städte Jakobshagen und Zachan sowie den Ausbau der innerstädtischen Wasserleitung in Stettin. Zu seinen Aufgaben gehörte die Entwicklung typisierter Wohnungs- und Stallbauten, Magazine, Scheunen und Manufakturen für ländliche und kleinstädtische Siedlungen sowie die Anfertigung von Gutachten und Expertisen zu Meliorationen für den König Friedrich den Großen.

In Berlin

Im März 1788 zum Geheimen Oberbaurat ernannt und ins Königliche Oberbaudepartement nach Berlin berufen, wurde Gilly zuständig für die Leitung des staatlichen Bauwesens der Provinzen Pommern, Ost- und Westpreußen. Nach den zweiten und dritten Teilungen Polens 1793/95 hatte Gilly neben Pommern das Amt auch für Südpreußen inne. In diesen Jahren war er für den Bau des Bromberger Kanals, den Um- und Ausbau der Hafenanlagen von Danzig und Elbing und den Neubau der Kadettenanstalt in Kalisch verantwortlich.

Gilly hatte schon um 1760 begonnen, Landkarten zu zeichnen. Im Jahre 1789 erschien in sechs Sektionen eine Karte von Vor- und Hinterpommern und in den Jahren 1802-03 eine von Südpreußen in 13 Sektionen. Gestochen wurden die Karten von Daniel Friedrich Sotzmann.

Gilly erfüllte neben den staatlichen auch zahlreiche private Aufträge zur Errichtung von Gutshäusern- und Anlagen. Das für den Oberhofmarschall und Intendanten der königlichen Schösser Valentin von Massow in Steinhöfel geschaffene Ensemble aus Schloss, Park- und Gartenarchitektur, von Wirtschafts- und Wohnbauten erregte die Aufmerksamkeit des Kronprinzenpaares Friedrich Wilhelm und Luise. Sie beauftragten Gilly damit, die Dorfanlage von Paretz umzugestalten und 1796/97 ein Gutshaus ohne jegliche traditionelle Würdeformen[1] als Sommersitz zu errichten. Friedrich Wilhelm ernannte Gilly nach seiner Thronbesteigung 1798 zum Vizedirektor des Oberhofbauamtes.

In den Jahren um 1800 erreichte Gilly den Höhepunkt seines Schaffens. Waren seine Bauten in Pommern noch durch den Übergang von einem barocken Spätstil zum Zopfstil geprägt, fand er seit 1790er Jahren wohl auch unter dem Einfluss seines Sohnes zu einem schlichten Klassizismus, der sich der Revolutionsarchitektur annäherte. Charakteristisch waren symmetrische und funktionale Baukörper mit glatten, rhythmisierten und sparsam ornamentierten Fassaden, oft mit einem die Mitte betonenden flachen „Thermenfenster“. Sein Stil setzte sich bei der Errichtung von öffentlichen Bauten in den Mittel- und Ostprovinzen Preußens durch und beeinflusste auch das private Bauen.

In Paretz schuf Gilly mit dem Gotischen Haus, der Schmiede und späteren Gaststätte, und der Überformung der im Kern mittelalterlichen Kirche erste Beispiele der Neugotik in Deutschland.

Lehrer und Publizist

Gilly war 1790 Mitglied der Königlich-Preußischen Akademie der Künste und mechanischen Wissenschaften geworden. Um qualifizierten Nachwuchs im Baufach heranzubilden, gründete er 1793 zusammen mit jüngeren Mitgliedern des Oberbaudepartements in Berlin und seinem Sohn Friedrich eine „Private Lehranstalt für Freunde der Baukunst“, die jedoch 1796 schließen musste. Erst nach dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms III. setzte 1799 der Kreis der Ausbildungsreformer, zu dem neben Gilly, seit 1798 zweiter Direktor des Oberbaudepartements, die Architekten und Baupraktiker Johann Albert Eytelwein, Friedrich Becherer, Heinrich August Riedel, Carl Gotthard Langhans und die Minister Schroetter und Heynitz gehörten, die Errichtung der staatlichen Berliner Bauakademie durch. Gilly lehrte das Fach Wasser- und Deichbaukunst und war einer ihrer jährlich wechselnden Direktoren.

Als Lehrer und Publizist machte sich Gilly um die Verbreitung kostensparender Bauideen wie des Bohlenbinderdachs und der Pisé-Bauweise verdient. Er war Hauptautor des Handbuches für Landbaukunst 1797/98,[2] das die Modernisierung landwirtschaftlicher Nutzbauten propagierte und der vom Oberbaudepartement herausgegebenen Zeitschrift Sammlung nützlicher Aufsätze und Nachrichten die Baukunst betreffend für angehende Baumeister und Freunde der Architektur. Sie war die erste in Deutschland herausgegebene Architekturzeitschrift und berichtete ebenfalls über aktuelle englische und französische Beiträge zu Architektur und Bauwesen.

Letzte Jahre

Schwere Schläge waren für Gilly der Tod seines Sohnes Friedrich im Jahre 1800 und drei bzw. vier Jahre später der seiner Frau und seiner Tochter. Seine Schaffenskraft ließ nach. Folgenlos blieb eine dreimonatige Studienreise 1803/04 nach Paris mit seinem Schüler August Crelle und Leo von Klenze, der vermutlich ebenfalls sein Student war.

Infolge des ungeheuren Rückgangs der Staatseinnahmen nach dem Frieden von Tilsit konnte der preußische Staat die Beamten der Oberbaudirektion, des Oberhofbauamts und der Bauakademie ab 1807 nicht länger bezahlen. Seine um 80 % gekürzten Bezüge musste Gilly für die Einquartierung französischer Offiziere in seinem Berliner Haus verwenden.[3] Im Alter von 60 Jahren starb David Gilly schwer krank und verarmt am 5. Mai 1808 in Berlin und wurde auf dem Friedhof II der Jerusalems- und Neuen Kirchengemeinde in einer selbst errichteten Grabanlage beigesetzt. Die 1937 wiederentdeckte Stätte ist heute ein Ehrengrab.

Gilly war Mitglied der Berliner Freimaurerloge Zu den drei goldenen Schlüsseln.[4]

Siehe auch

- David-Gilly-Institut für Lehre, Forschung und Kommunikation im Bauwesen, gemeinsame wissenschaftliche Einrichtung der BTU Cottbus und der Hochschule Lausitz

Bauten (Auswahl)

- 1783 Umbau des Schlosses Jasenitz bei Stettin zum Sommerhaus der Lisbeth von Stettin (nicht erhalten)

- 1783 Petrihospital Stettin (1891 abgerissen)

- 1787 Einrichtung von Räumen im Stettiner Schloss für die Regierung und die Prinzessin Elisabeth (nicht erhalten)

- 1788/1792 Kirche in Swinemünde (1881 neugotisch umgebaut, erhalten)[5]

- 1790 Schloss, Gut und Park Steinhöfel (Gillys Schlossbau völlig verändert, Teile der Gutsanlage (Amtshaus, Wohnhäuser) und der Parkbauten (Bibliothek) erhalten, öffentlich zugänglich)

- 1792 Gutshaus Stobingen-Ripkeim (seit 1946 Liwny) bei Wehlau für Friedrich Leopold von Schroetter (nach 1945 verfallen, als Ruine 1993 noch erhalten)

- 1797 Schloss und Dorfanlage Paretz (nach 1945 inadäquat genutzt und entstellend umgebaut, 1999/2001 restauriert und öffentlich zugänglich)

- 1798 Neugestaltung des Lustgartens in Berlin (1828 durch Lenné stark verändert)

- 1798 Schloss Freienwalde für Königin Friederike Luise von Preußen (mit gering veränderter Fassade erhalten und öffentlich zugänglich)

- 1799 Vieweg-Haus in Braunschweig, Wohnhaus und Verlagsgebäude für Friedrich Vieweg (als Braunschweigisches Landesmuseum öffentlich zugänglich)

- 1799/1800 Neu-Kladow, Herrenhaus, erbaut für Anastasius Ludwig Mencken

- 1800 Meierei im Park von Schloss Bellevue in Berlin, begonnen vom Sohn (1945 Ruine, dann abgerissen)

- 1803 Gutshaus Machnow für die Familie von Hake (1943 ausgebrannt, 1950 abgerissen)

- 1803 Zuchthaus Spandau (1897 abgerissen)

- 1804 Gutshaus Steglitz für Carl Friedrich von Beyme (Planung), fertiggestellt von Heinrich Gentz (nach Rückbau späterer Veränderungen seit 1995 öffentlich genutzt)

- 1805 Schloss Gütergotz für den Berliner Lotterieunternehmer Grothe (im Laufe des 19. Jahrhunderts bis zur Unkenntlichkeit verändert, erhalten)

- 1806 Umbau des Palais Wilhelmstraße 65 in Berlin für den Prinzen August Ferdinand, vollendet von Paul Ludwig Simon (1945 ausgebrannt, Ruine 1950 abgerissen)

Schriften

- Beschreibung der Feuer abhaltenden Lehmschindeldächer: nebst gesammelten Nachrichten und Erfahrungen über die Bauart mit getrockneten Lehmziegeln. (1794) (Digitalisat)

- Grundriß zu den Vorlesungen über das Praktische bey verschiedenen Gegenständen der Wasserbaukunst. (1795)

- Vergleichung der verschiedenen Bauarten welche bey Gründung der im Meere erbauten Werke, vorzüglich aber bey Aufführung der Hafen-Wände oder der sogenannten Molen an den See-Häfen, gebräuchlich sind. (1796) (Digitalisat)

- Sammlung nützlicher Aufsätze und Nachrichten. (1797)

- Ueber Erfindung, Construction und Vortheile der Bohlen-Dächer. (1797)

- Handbuch der Land-Bau-Kunst: vorzüglich in Rücksicht auf die Construction der Wohn- und Wirthschafts-Gebäude; für angehende Cameral-Baumeister und Oeconomen (1797-, weitere Auflagen: 1798, 1800, 1805, 1818, 1822, 1831, 1836)

- Kurze Anleitung auf welche Art Blitzableiter an den Gebäuden anzubringen sind. (1798, 2. Aufl. 1802) (Digitalisat)

- Abriss der Cameral-Bauwissenschaft. (1799) (Digitalisat)

- Praktische Anleitung zur Anwendung des Nivellirens oder Wasserwägens in den bey der Landeskultur vorkommenden gewöhnlichsten Fällen. (1800, 2. Aufl. 1804, 3. Aufl. 1827) (Digitalisat 1. Aufl.)

- Praktische Anweisung zur Wasserbaukunst. (1802, 2. Aufl. 1809) (Digitalisate)

- Über die Gründung der Gebäude auf ausgemauerte Brunnen. (1804)

Literatur

- Denkmal der Liebe und Verehrung: ihrem verewigten Lehrer Herrn David Gilly … gewidmet von den studirenden Mitgliedern der Königlichen Bau-Akademie zu Berlin. 1808

- Hermann Schmitz: Berliner Baumeister vom Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts. Berlin 1925 (Reprint: Berlin 1980, ISBN 3-7861-1272-X)

- Alste Horn-Oncken: Gilly, David. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 6, Duncker & Humblot, Berlin 1964, ISBN 3-428-00187-7, S. 399 (Digitalisat).

- Marlies Lammert: David Gilly. Berlin 1964 (Reprint: Berlin 1981, ISBN 3-7861-1317-3)

- Gottfried Loeck: David Gilly's Beiträge zur Entwicklung der Kartographie Pommerns. In: Baltische Studien N. F. 76, Marburg 1990, S. 134–148

- Andreas Kahlow (Hrsg.): Vom Schönen und Nützlichen. David Gilly (1748–1808). Ausstellungskatalog, Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Berlin 1998

- E. Wätjen: David Gilly in: Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, (Begründet von Günter Meißner), Band 54. K. G. Saur, München und Leipzig 2007, ISBN 3-598-22740-X, S. 225–228

- Anna Teut: David Gilly 1748–1808: Ein preußischer Landbaumeister. Leben – Werk – Wirkung. Berlin 2008.

- Eduard Führ, Anna Teut (Hrsg.): David Gilly – Erneuerer einer Baukultur. Waxmann, Münster 2008, ISBN 978-3-8309-2054-0

- Marcel Piethe: Der märkische Baumeister David Gilly und die Landbaukunst im 18. Jahrhundert. In: Die Mark Brandenburg, Heft 69, Berlin 2008, S. 18-27

- Sabine Bock: Gilly, David (1748–1808). In: Dirk Alvermann, Nils Jörn (Hrsg.): Biographisches Lexikon für Pommern. Band 1 (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern. Reihe V, Band 48,1). Böhlau Verlag, Köln Weimar Wien 2013, ISBN 978-3-412-20936-0, S. 97–99.

Weblinks

- Literatur von und über David Gilly im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von und über David Gilly in der Deutschen Digitalen Bibliothek

- David-Gilly-Ausstellung in Bad Freienwalde bzw. Braunschweig

- David Gilly im Werk Berliner Baumeister vom Ausgang des Achtzehnten Jahrhunderts von Hermann Schmitz, 1914

- Würdigung Gillys durch die Stadt Schwedt: schwedt.eu

- Schloss Güterfelde: Essenz der Gillyschen Baukunst, Information des Blogs wohnmal.info zum Schloss Gütergotz

Einzelnachweise

- ↑ E. Wätjen: David Gilly, S. 226

- ↑ Erschienen bei Decker in Berlin unter dem Titel: Handbuch der Land-Bau-Kunst. Vorzüglich in Rücksicht auf die Construction der Wohn- und Wirthschafts-Gebäude für angehende Cameral-Baumeister und Oekonomen. Nach Gillys Tod mit einem dritten Ergänzungsband (zur Anlage ganzer Gebäude … in Rücksicht ihrer Construction und über die Pisé-Bauweise und über Lehmschindel-Dächer sowie über Scheunen, Wagen- und Holzschuppen, Federvieh-, Schweine-, Rinder und Pferdeställe und schließlich über die Anlage der Brau- und Brennerei-Gebäude) herausgegeben von Gillys Mitarbeiter D. G. Friderici bei Renger, Halle 1811

- ↑ Die persönliche Situation an seinem Todestag schilderte Gilly in einem Brief an den König Friedrich Wilhelm; Wortlaut bei Schmitz (siehe Literaturliste), S. 37

- ↑ Mitgliedsnachweis

- ↑ Hellmut Hannes: Aus der Geschichte der Christuskirche in Swinemünde. In: Pommern. Zeitschrift für Kultur und Geschichte. Heft 4/2011, ISSN 0032-4167, S. 24–29.

Direktorium: Friedrich Becherer (1799–1802) | Johann Albert Eytelwein (1799–1802) | Heinrich August Riedel (1799–1802) | David Gilly (1799–1802) | Akademische Deputation: Oberfinanzrat Morgenländer (Vorsitz, 1802–1809) | Friedrich Becherer (1802–1809) | Johann Albert Eytelwein (1802–1809) | David Gilly (1802–1808) | Johann Christoph Frisch (1809–1815) | Johann Gottfried Schadow (1816–1824) | Johann Albert Eytelwein (1825–1830) | Christian Peter Wilhelm Beuth (1831–1845) | Adolph von Pommer-Esche (1845–1848) | Johann Carl Ludwig Schmid (1848) | Dreiergremium: Wilhelm Severin (1848–1849) | Carl Ferdinand Busse (1848–1849) | Gotthilf Heinrich Ludwig Hagen (1848–1849) | 3er Direktorien: Carl Ferdinand Busse (1849–1855) | Friedrich August Stüler (1849–1855) | Emil Hermann Hartwich (1849–1855) | Carl Ferdinand Busse (1856–1858) | Friedrich August Stüler (1856–1858) | Hübner (1856–1858) | Carl Ferdinand Busse (1859–1866) | Friedrich August Stüler (1859–1866) | Carl Lentze (1859–1866) | 2er Direktorium: Friedrich Grund (1866–1873) | Wilhelm Salzenberg (1866–1873) | Richard Lucae (1872–1877) | Gotthilf Heinrich Ludwig Hagen (1877, kommissarisch) | Friedrich Carl Hermann Wiebe (1877–1879)

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Gilly, David |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Architekt und Baumeister in Preußen |

| GEBURTSDATUM | 7. Januar 1748 |

| GEBURTSORT | Schwedt |

| STERBEDATUM | 5. Mai 1808 |

| STERBEORT | Berlin |