Ernesto de Fiori

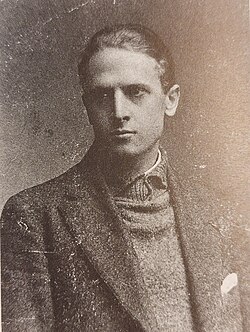

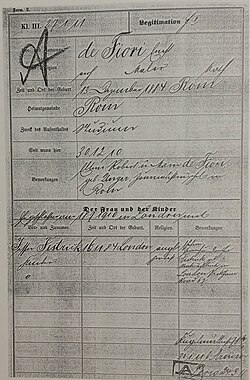

Ernesto de Fiori (* 12. Dezember 1884 in Rom, Italien; † 24. April 1945 in São Paulo, Brasilien) war ein österreichischer Bildhauer, Maler und Zeichner.[1]

Leben

Ernesto de Fiori war ein Sohn des aus Görz stammenden österreichischen Journalisten Robert de Fiori und der Deutsch-Österreicherin Maria Unger. Er studierte von 1903 bis 1905 Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in München bei Gabriel von Hackl. Nach seiner Rückkehr nach Rom im Jahr 1905 übte er seine Malerei und Lithographie, inspiriert vom Werk des deutschen Künstlers Otto Greiner, aus. 1907 hatte er in der Villa Strohl-Fern ein Studio. Zu diesem Zeitpunkt malte er noch, erst im Sommer 1911 in Paris kam er zur Bildhauerei, für die er bekannt wurde. Eine prägende und daher erwähnenswerte jahrelange Freundschaft entstand 1909 in München zu Carl und Thea Sternheim.

In den Jahren von 1911 bis 1914 lebte und arbeitete de Fiori in Paris und verkehrte im Kreis der dort lebenden Schweizer und deutschen Künstler und Intellektuellen. Er traf sich regelmäßig im Café du Dôme mit Hermann Haller, Karl Hofer, Wilhelm Lehmbruck, Heinrich Ehmsen und anderen Künstlern. In Paris entstanden auch seine ersten plastischen Arbeiten, welche er 1912 auf der „Internationale Kunstausstellung des Sonderbundes“ in Köln zeigte.[2] Im Jahr 1914 nahm er teil am Salon des Indépendants und im April in Rom an der internationalen Futuristenausstellung in der Galleria Sprovieri.

Während des Ersten Weltkriegs wurde er der Spionage für Deutschland verdächtigt und 1915 in Frankreich kurzfristig inhaftiert. 1915 kehrte er nach Deutschland zurück, nahm die deutsche Staatsangehörigkeit an und war bis 1917 Soldat.

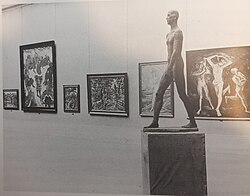

De Fiori zog im Jahr 1917 nach Zürich und lebte dort bis 1921. Während seiner Zeit in der Schweiz setzte er sich mit dem Dadaismus auseinander. Im Jahr 1921 zog er nach Berlin, hier wurde seine Kunst von der Neuen Sachlichkeit inspiriert; er schloss sich dort der „Freien Secession“ an. Er betätigte sich als Feuilletonschreiber für Tageszeitungen. Künstlerisch hatte er Verbindungen nach Italien zum „Novecento“.

In dieser Zeit, Mitte der 1920er bis Anfang der 1930er Jahre war Ernesto de Fiori in Berlin ein gefragter Porträtist, leistete sich einen Essex.[3] Auf Vermittlung des Kunsthändlers Alfred Flechtheim, den er in Paris kennengelernt hatte, führte er Aufträge für Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus Kultur, Sport und Politik aus. So waren seine Büsten der Filmdiva Marlene Dietrich oder des Boxidols Jack Dempsey wegen ihrer „spontanen Porträtauffassung“ hochgeachtet. Aus dieser Zeit stammt auch die Bronzebüste von Louise Dumont, die 1955 in Düsseldorf ins Zentrum des Louise-Dumont-Gedenksteins gesetzt wurde.[4] Über Flechtheim gelangte Fioris Selbstbildnis in Bronze von 1923 durch Ankauf von Karl Koetschau im Jahr 1924 in das Museum Kunstpalast.[5]

Das Berliner Adressbuch nannte ihn letztmalig 1936 als Bildhauer in der Buchenstraße 3 im Kielgan-Viertel. 1936 reiste er aus familiären Gründen nach Brasilien und ließ sich in São Paulo nieder, wo er Artikel für italienische und deutsche Emigranten-Zeitschriften schrieb. 1937 wurde in der Nazi-Aktion „Entartete Kunst“ mehrere Plastiken und Grafiken de Fioris aus der Nationalgalerie Berlin (Kronprinzen-Palais), der Skulpturensammlung Dresden, dem Museum für Kunst und Heimatgeschichte Erfurt, der Städtischen Kunstsammlung Gelsenkirchen, der Kunsthalle Hamburg und dem Museum der bildenden Künste Leipzig und der Städtischen Kunsthalle Mannheim beschlagnahmt, um sie anschließend, u. a. über den Kunsthändler Bernhard A. Böhmer, auf dem internationalen Kunstmarkt zu verwerten. Einige der Werke konnten nach dem Ende des Nazi-Regimes sichergestellt und an die Museen zurückgegeben werden.[6]

Im Jahr 1938 realisierte de Fiori eine Reihe von Plastiken, die er teilweise im öffentlichen Auftrag erstellte. In Brasilien malte er in erster Linie und schuf nur noch wenige Plastiken (vor allem Porträts), teilweise wiederholte er alte Motive. Er lebte und arbeitete in São Paulo bis zu seinem Tod am 24. April 1945.

Seine Werke sind international bekannt; sie wurden zum Beispiel postum auf der documenta 1 im Jahr 1955 in Kassel gezeigt.

Zeichnungen und Aquarelle des Künstlers wurden im Teilnachlass seiner zweiten Ehefrau, der Bildhauerin Marta Junghann[7], mehr als 60 Jahre nach seinem Tod auf dem Dachboden eines bayerischen Gasthofes entdeckt. Werke daraus kamen im Dezember 2014 zur Auktion.[8]

Werk

Plastiken

- Jüngling (Bronze, Höhe 184 cm, 1911, WV Vierneisel 4; Kunsthalle Mannheim)[9]

- Ursula, 1912 (verschollen, ehemals Sammlung Alfred Flechtheim)

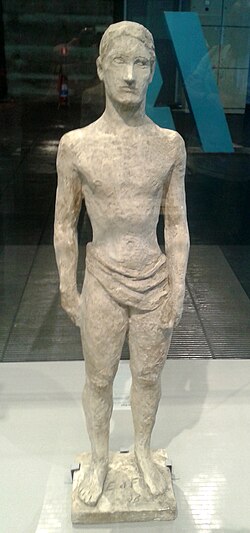

- Jüngling (Nijinski), 1914 (Privatsammlung)

- Badende, 1917 (Berlinische Galerie)

- Mann (Bronze, Höhe 128 cm, 1918; WV Vierneisel 13; Hamburger Kunsthalle)[10]

- Kniende (Stucco, Höhe 87 cm, 1922; WV Vierneisel 31; u. a. Skulpturensammlung Dresden und Museum der bildenden Künste Leipzig)[11]

- Porträt der Tänzerin Carina Ari (Stucco, grau getönt, Höhe 35,1 cm, 1922; Skulpturensammlung Dresden)[12]

- Selbstbildnis (Bronze, Höhe 29,8 cm, 1923; Skulpturensammlung Dresden)[13]

- Engländerin, 1924 (Georg-Kolbe-Museum, Berlin)

- Bildnis Jack Dempsey, 1925 (Österreichische Galerie Belvedere, Wien)

- Der Boxer Jack Dempsey (Bronze, Höhe 68,5 cm, 1926; Skulpturensammlung Dresden)[14]

- Selbstbildnis, 1926 (Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg)

- Junge Frau, um 1928 (Landesmuseum Oldenburg)

- Mädchen (Stucco, getönt und bemalt, Höhe 57 cm, 1928; Skulpturensammlung Dresden)[15]

- Der Boxer Max Schmeling, 1928 (Neue Nationalgalerie, Berlin)

- Bildnis Reichspräsident Hindenburg, 1928 (Kunstmuseum Düsseldorf)

- Jüngling (Bronze, 1929, aufgestellt 1930 auf dem Rudolf-Wilde-Platz gegenüber dem Rathause in Schöneberg)[16][17]

- Bildnis Marlene Dietrich (Gips bemalt; Höhe 30 cm, 1931; WV Vierneisel 135; Neue Nationalgalerie Berlin)[18]

- Selbstbildnis, 1933 (Berlinische Galerie)

- Bildnis Giuseppe Ungaretti, 1936 (Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Rom)

- Selbstbildnis, 1945 (Museu de Arte de São Paulo)

1937 als „entartet“ beschlagnahmte Werke de Fioris

Plastiken

- Weiblicher Halbakt (wieder im Museum der bildenden Künste Leipzig)

- Bildnis Marlene Dietrich (Gips bemalt 1931; WV Vierneisel 135; wieder in der Neuen Nationalgalerie Berlin)

- Kniende (Stucco 1922; WV Vierneisel 31; beide Exemplare wieder in der Skulpturensammlung Dresden und im Museum der bildenden Künste Leipzig)

- Mann (Bronze 1918; WV Vierneisel 13; wieder in der Hamburger Kunsthalle)

- Jüngling (Bronze 1911, WV Vierneisel 4; wieder in der Kunsthalle Mannheim)

Druckgrafik und Zeichnungen

- Schreitender nackter Mann (Radierung, 46,5 × 32 cm)[19]

- Nackter Mann (Lithografie, 38,5 × 18,5 cm)

- Schreitender (Lithografie, 41 × 30 cm)

- Weiblicher Akt (Zeichnung)

Literatur

- Beatrice Vierneisel: Ernesto de Fiori. Das plastische Werk 1911–1936. Dietrich Reimer Verlag, Berlin 1992, ISBN 3-496-01091-6 (Künstlermonografie mit Werkverzeichnis der Skulpturen, erschienen anlässlich einer Werkschau im Georg-Kolbe-Museum, Berlin)

- Pietro Maria Bardi: Ernesto de Fiori. Ulrico Hoepli editore, Milano 1950 (Katalog in italienischer Sprache, erschienen anlässlich der ersten posthumen Werkschau in Europa).

- Ernesto de Fiori. Uma Retrospectiva: pintura, desenho e escultura. Curadoria Mayra Laudanna. Sao Paulo: Pinacoteca do Estado 1997 (Katalog in portugiesischer Sprache mit Schwerpunkt auf de Fiori's malerischem Schaffen im brasilianischen Exil 1936–1945)

- Waldemar Grzimek: Deutsche Bildhauer des Zwanzigsten Jahrhunderts. Leben, Schulen, Wirkungen. R.-Löwit-Verlag, Wiesbaden, 1969 (Kapitel über de Fiori, S. 135–142)

- Alfred Kuhn: Die neuere Plastik. Von 1800 bis zur Gegenwart. Delphin-Verlag, München 1922 (Kapitel über Aristide Maillol, Ernesto de Fiori und Hermann Haller, S. 89–105)

- Fiori, Ernesto de, in: Werner Röder; Herbert A. Strauss (Hrsg.): International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933–1945. Band 2,1. München : Saur, 1983, ISBN 3-598-10089-2, S. 297

- Annateresa Fabris: DE FIORI, Ernesto, in: Dizionario biografico degli italiani, vol. 33, 1987

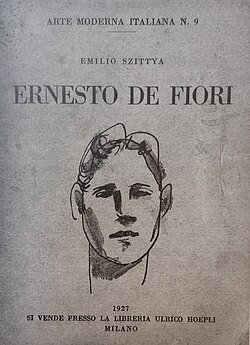

- Emil Szittya: Ernesto de Fiori. Mailand, 1927

- Nicola Corradini: De Fiori, Ernesto. In: Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker (AKL). Band 25, Saur, München u. a. 2000, ISBN 3-598-22765-5, S. 185 f.

Weblinks

- Literatur von und über Ernesto de Fiori im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Ernesto de Fiori in der Galerie von Alfred Flechtheim

Quellen

- ↑ Nach seiner Biographin Beatrice Vierneisel war Ernesto de Fiori trotz des italienisch klingenden Namens österreichischer Abstammung.

- ↑ Katalog: Internationale Kunstausstellung des Sonderbundes Westdeutscher Kunstfreunde und Künstler zu Cöln, 1912, S. 75

- ↑ In Dietzlers Auto-Adressbuch für Gross-Berlin, Ausgabe 1934, S. 364 (Digitalisat)

- ↑ Bild: Louise Dumont Bronzebüste von Ernesto de Fiori, Kulturamt Düsseldorf (KA Kunst im öffentlichen Raum)

- ↑ Büste Ernesto de Fiori Selbstbildnis 1923, auf alfredflechtheim.com, abgerufen am 28. Juli 2017

- ↑ Datenbank zum Beschlagnahmeinventar der Aktion „Entartete Kunst“, Forschungsstelle „Entartete Kunst“, FU Berlin

- ↑ Junghann M., Bildhauerin (1909–1911) im Das Atelierhaus in Siegmunds Hof 11 (Ausstellung “Zwischen Emanzipation und Assimilation, jüdische Künstlerinnen und Künstler in Tiergarten”)

- ↑ Newsletter Nr. 12, Juli 2014, S. 5 eines Münchener Auktionshauses ( vom 9. August 2014 im Internet Archive)

- ↑ Stale Session. Abgerufen am 16. März 2022.

- ↑ Stale Session. Abgerufen am 16. März 2022.

- ↑ SKD | Online Collection. Abgerufen am 16. März 2022.

- ↑ SKD | Online Collection. Abgerufen am 16. März 2022.

- ↑ SKD | Online Collection. Abgerufen am 16. März 2022.

- ↑ SKD | Online Collection. Abgerufen am 16. März 2022.

- ↑ SKD | Online Collection. Abgerufen am 16. März 2022.

- ↑ In Berliner Adreßbuch, Ausgabe 1931, S. 188 ( Anhang Bildwerke)

- ↑ In Vorlagen für die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Berlin, Nr. 38, Ausgabe vom 28. November 1930 (Digitalisat)

- ↑ Stale Session. Abgerufen am 16. März 2022.

- ↑ Stale Session. Abgerufen am 16. März 2022.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Fiori, Ernesto de |

| ALTERNATIVNAMEN | De Fiori, Ernesto; de Fiori, Ernesto |

| KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Bildhauer, Maler und Zeichner |

| GEBURTSDATUM | 12. Dezember 1884 |

| GEBURTSORT | Rom, Italien |

| STERBEDATUM | 24. April 1945 |

| STERBEORT | São Paulo, Brasilien |

License Information of Images on page#

| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |

|---|---|---|---|---|

| Im Theatermuseum Düsseldorf Büste von Luise Dumont-Lindemann, Ernesto de Fiori, 1927 | Büsten im Theater-Museum Düsseldorf fotografiert | Ernesto de Fiori | Datei:Büste Louise Dumont, Ernesto de Fiori, 1927.jpg | |

| The Wikimedia Commons logo, SVG version. | Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) | Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa | Datei:Commons-logo.svg | |

| Emilio Szittya Ernesto de Fiori 1927 Einband | Beatrice Vierneisel: Ernesto de Fiori. Das plastische Werk 1911–1936 . Berlin : Reimer, 1992 | Ernesto de Fiori | Datei:Emilio Szittya Ernesto de Fiori 1927 Einband.jpg | |

| Ernesto de Fiori, Jüngling (Nijinski), 1914. Bronze, Sammlung Karl H. Knauf, Berlín. Fotografia feta durant una exposició temporal a l'Institut Valencià d'Art Modern. | Eigenes Werk | Joanbanjo | Datei:Ernesto de Fiori, Jüngling (Nijinski), 1914.jpg | |

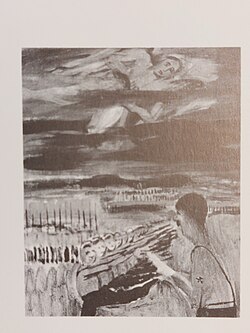

| User:Dornicke , published 2015-12-23. | Creator:Ernesto de Fiori | Datei:Ernesto de Fiori - O brasileiro 2.jpg | ||

| Ernesto de Fiori Porträt 1904 | Beatrice Vierneisel: Ernesto de Fiori. Das plastische Werk 1911–1936 . Berlin : Reimer, 1992 | Autor/-in unbekannt Unknown author | Datei:Ernesto de Fiori Porträt 1904.jpg | |

| Ernesto de Fiori Saudação Hitler 1942 | Beatrice Vierneisel: Ernesto de Fiori. Das plastische Werk 1911–1936 . Berlin : Reimer, 1992 | Ernesto de Fiori | Datei:Ernesto de Fiori Saudação Hitler 1942.jpg | |

| Ernesto de Fior Schreitender im Saal der Freien Secession bei der Großen Berliner Kunstausstellung 1921 | Beatrice Vierneisel: Ernesto de Fiori. Das plastische Werk 1911–1936 . Berlin : Reimer, 1992, S. 66 | unbekannt | Datei:Berliner Kunstausstellung 1921 Ernesto de Fiori Schreitender.jpg | |

| Ernesto de Fiori Aktmalerei Rom 1907 | Beatrice Vierneisel: Ernesto de Fiori. Das plastische Werk 1911–1936. Dietrich Reimer Verlag, Berlin 1992 | unbekannt | Datei:Ernesto de Fiori Aktmalerei Rom 1907.jpg | |

| Ernesto de Fiori 1917 | Beatrice Vierneisel: Ernesto de Fiori. Das plastische Werk 1911–1936 . Berlin : Reimer, 1992 | unbekannt | Datei:Ernesto de Fiori Aufnahme 1917.jpg |