Puch-Werke

| Erste steiermärkische Fahrrad-Fabriks-AG Puchwerke AG |

|

|---|---|

| Rechtsform | Aktiengesellschaft |

| Gründung | 1899 |

| Auflösung | 1928 |

| Auflösungsgrund | Fusion mit der Österreichischen Daimler-Motoren AG zur Austro-Daimler-Puchwerke AG |

| Sitz | Graz, Steiermark, Österreich |

| Leitung | Johann Puch (bis 1912) |

| Mitarbeiterzahl | 1100 (1914) |

| Branche | Fahrradhersteller, Kraftfahrzeughersteller, Motorenhersteller |

Die Puch-Werke, gegründet 1899 von Johann Puch, waren ein österreichisches Unternehmen, das Fahrräder, Motorfahrräder, Verbrennungsmotoren, Motorräder und Automobile produzierte.

Vorgeschichte

-

Werbeanzeige aus dem Jahr 1889

-

Styria Steuerkopfschild

Nach einigen Bemühungen erhielt Johann Puch am 25. September 1889 die Betriebserlaubnis für eine Fahrradwerkstatt auf dem Gelände seiner Schwiegereltern. Anfangs betrieb er noch Handel mit zugekauften Rädern, doch bereits im Jahr 1890 wurden auch die ersten, im eigenen Werk gefertigten Fahrräder unter dem Markennamen Styria verkauft. Mitte 1890 übersiedelte die Werkstatt mit finanzieller Unterstützung eines Partners in ein größeres Gebäude. 1891 wurde die Handelsgesellschaft „Johann Puch & Comp.“ eingetragen und beschäftigte 34 Arbeiter. 1893 führte der dritte Platz des Rennfahrers Franz Gerger bei der Distanzradfahrt Wien–Berlin zu überregionaler Bekanntheit der Styria Räder. Puch hatte auch den Sieger des ersten Rennens Paris–Roubaix, Josef Fischer, sowie den mehrfachen Hochradmeister und Wien-Berlin-Teilnehmer Bruno Büchner unter Vertrag. 1896 ging Puch eine Kooperation mit der Firma Dürkopp in Bielefeld ein, die Zusammenarbeit endete jedoch 1897 mit dem Ausstieg von Johann Puch aus dem von ihm gegründeten Unternehmen. Der nun im Eigentum von Dürkopp stehende Betrieb behielt noch 10 Jahre lang Johann Puch im Firmennamen. Unmittelbar nach dessen Ausscheiden wurden die Grazer Fahrradwerke, Anton Weber und Co. gegründet. Anton Weber war ein enger Vertrauter von Johann Puch. Puch durfte aus vertraglichen Gründen bis 1899 kein Fahrradwerk gründen.[1][2][3][4][5]

Unternehmensgeschichte

-

Johann Puch und seine Ehefrau Maria mit Puch 4 HP Beiwagenmaschine 1905

-

Puch Voiturette mit Johann Puch am Steuer 1906

-

Puch Rekordwagen von 1909

-

Puch-MULAG-Sprengwagen aus dem Modellprogramm 1913 für Lastkraftwagen von Puch

Am 27. September 1899 ließ Puch die Johann Puch – Erste steiermärkische Fahrrad-Fabriks-Actien Gesellschaft in Graz in das Handelsregister eintragen und übernahm sogleich die Grazer Fahrradwerke, Anton Weber und Co. Versuche, die Fahrräder als Styria-Original zu vermarkten wurden von den Styria-Fahrradwerken beeinsprucht, schließlich wurde Puch zum Markennamen. Es wurden neben Fahrrädern ab 1903 auch Motorräder und ab 1906 Automobile in Serienfertigung hergestellt. Die Entwicklung der Automobile wurde ein besonderes Anliegen von Puch. 1903 wurde zusätzlich eine Werksvertretung für Mannesmann-MULAG-Lastkraftwagen übernommen und ab 1906 die österreichische Generalvertretung für Dixi-Automobile aus Eisenach. Bis zum Juli 1912 leitete Puch das Unternehmen als Generaldirektor. Danach zog er sich wegen neuerlicher Gesundheitsprobleme am Herzen von der Betriebsleitung zurück und widmete sich seinen Hobbys und Rennpferden.[6]

Im Frühjahr 1914 übernahm Puch eine Position im Verwaltungsrat des 1913 in die Puchwerke Aktiengesellschaft umbenannten Unternehmens. Der Betrieb beschäftigte inzwischen 1400 Arbeiter in Graz und hatte ein umfangreiches Programm von „Fahr- und Motorrädern, Sport- und Luxusautos, Last- und Lieferwagen, Omnibussen, Feldbahnmotoren und tragbaren Scheinwerferaggregaten“. Am 19. Juli 1914 starb Puch an einem Herzschlag in Zagreb. Nur zehn Tage später, am 28. Juli 1914 erklärte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Im folgenden Verlauf des Ersten Weltkrieges war das Unternehmen wichtiger Lieferant des k.u.k. Heeres.[1][6][7]

Weitere Entwicklung des Werks

Austro-Daimler-Puchwerke AG

Nach Puchs Tod nach dem Besuch eines Pferderennens in Agram am 19. Juli 1914 konnte sich das Unternehmen noch einige Zeit behaupten, ehe es 1928 mit der Österreichischen Daimler-Motoren AG fusionierte. Aber auch die daraus entstandenen Austro-Daimler-Puchwerke AG hielten sich nur bis 1934. Die Aktienmehrheit des Unternehmens befand sich seit März 1922 im Besitz der Anglo-Austrian Bank.[8]

Steyr-Daimler-Puch AG

Eine neuerliche Fusion mit der Steyr-Werke AG führte zur Steyr-Daimler-Puch AG, die neben Fahrzeugen aller Art (Pkw, Lkw, Omnibusse, Geländefahrzeuge, Traktoren, Motorräder, Fahrräder) auch Werkzeuge und Waffen herstellte. In den 1990er Jahren wurden verschiedene Produktionsbereiche stillgelegt oder abgegeben, zum Beispiel:

- Motorräder, Fahrräder: 1987 an die italienische Piaggio-Gruppe verkauft

- Wälzlager: an den schwedischen Konzern SKF verkauft

- Omnibusse: an die schwedische Volvo Group verkauft

- Traktoren: an die US-amerikanischen Case Corporation verkauft

- Gewehre: ausgegliedert in die Steyr-Mannlicher

Der Rest des Konzerns wurde 1998 von der Magna Holding AG übernommen und beschäftigt sich nach Umstrukturierungen mit Antriebstechnik, vor allem mit Allradantrieben. Ein Förderungspreis von Magna für Diplomarbeiten wurde im Gedenken an Johann Puch benannt.[9]

Wie alle Betriebe dieser Art wurde das Puchwerk im Zweiten Weltkrieg auch für die Rüstungsproduktion herangezogen, dazu reichten die Kapazitäten jedoch bald nicht mehr aus. Deshalb wurde gut 3 km südöstlich vom Einser-Werk in Thondorf bei Graz das sogenannte „Zweier-Werk“ gebaut. Steyr-Daimler-Puch war eines der Unternehmen, die während des Zweiten Weltkriegs von Zwangsarbeit profitierten. Die Arbeiter waren im Mauthausen-Gusen-Konzentrationslagersystem Konzentrationslager Mauthausen. Puch ließ 1943 im KZ Gusen eine unterirdische Fabrik bauen.[10] Steyr-Daimler-Puch beschäftigte auch KZ-Häftlinge in den Außenlagern von Mauthausen in Peggau und Aflenz bei Leibnitz.[11][12] Vom 17. August 1944 bis zum 2. April 1945 wurde auf einem enteigneten Grundstück des Klosters Kloster Vorau in der nordöstlichen Steiermark (Österreich) auch eine Außenstelle des KZ eingerichtet. Am Fuß der Peggauer Wand wurde ein Stollensystem zur unterirdischen Verlagerung von Teilen der Flugzeugteile- und Panzerfertigung des Werks Thondorf der Steyr-Daimler-Puch AG in Betrieb genommen. Im KZ Melk, einem Außenlager des KZ Mauthausen, arbeiteten vom 21. April 1944 bis zum 15. April 1945 Zwangsarbeiter für die Rüstungsproduktion der Steyr-Daimler-Puch AG. Sie mussten bei Roggendorf (Gemeinde Schollach) riesige Stollen in den Berg treiben, wo Kugellager hergestellt wurden. Die Häftlinge wurden auch zur Errichtung verschiedener Barackensiedlungen in der Umgebung und der „Luftwaffen-Siedlung“ in Loosdorf eingesetzt. Weitere Gefangene mussten ihren Dienst in einem großen Sägewerk in Amstetten verrichten, das Pölzholz für die unterirdischen Anlagen herstellte (siehe KZ Melk).

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in Thondorf Fahrräder, Mopeds, Motorräder, Personenwagen und Geländewagen (Haflinger, Pinzgauer, Puch G) entwickelt und produziert. (Heute: Grazer Bezirk Liebenau, Stadtteil Graz-Thondorf, Liebenauer Hauptstraße 317.)

Das Werk prägte diesen Stadtteil; das 1953/1954 errichtete „Puch-Hochhaus“, mit 13 Stockwerken das erste Hochhaus von Graz, wurde zu einem Wahrzeichen und steht mittlerweile unter Denkmalschutz.[13] In den drei ursprünglichen Hallen des Werks begann das Unternehmen Magna Steyr Luxusfahrzeuge für US-amerikanische und deutsche Konzerne zu produzieren.

1987 wurde nach beinahe 100 Jahren die Fahrradproduktion in Graz endgültig eingestellt.[14] Die technische Kompetenz war bei Steyr-Puch immer größer als die kaufmännische, die Markenrechte wurden an den italienischen Hersteller Piaggio veräußert, der etwa bis zur Jahrtausendwende Fahrräder und Mopeds mit dem Markenlogo „Puch“ produzierte. Piaggio gab 1997 die Rechte für den Fahrradbereich (inkl. Bianchi) an den schwedischen Rad-Konzernriesen Cycleurope weiter.[15]

2011 übernahm das Familienunternehmen J. Faber GmbH die Verantwortung für die Fahrradmarke Puch. Die neuen Puch-Räder wurden weiter von Cycleurope in Frankreich produziert. Ab März 2012 wurden neun neue Modelle, darunter fünf Elektroräder, unter dem Namen „Puch“ angeboten.[16]

Produkte von Puch

Im Verlauf der Firmengeschichte hat Puch unterschiedliche Waren und Dienstleistungen erzeugt, von denen die Fahr- und Krafträder zum meist bekannten Bereich zählen. Weniger bekannt sind die Kriegsproduktionen für Krankenwagen oder mobile Scheinwerfer. Zu den Nischenprodukten ohne nennenswerte Umsätze kann man die Flugmotoren, die Schreibmaschinen oder gar die zeitweilig in Graz und Budapest betriebenen Radfahrschulen nennen.

-

Der Schriftzug Steyr-Fiat steht für die in Steyr produzierten Pkw unter FIAT-Lizenz. Daher die italienischen Karosserie-Bleche auch für den Steyr-Puch 500

-

Das Puch-Wappen auf dem Gelände-Wagen betont die Herkunft des Fahrzeuges: Graz, Steiermark

-

Der Puch Pinzgauer, ein Fahrzeug gebaut für schweres Gelände, wurde sowohl zivil als auch militärisch genutzt.

Fahrräder

Die Fahrradproduktion war über weiter Zeiträume der Firmengeschichte ein Kernbereich des Unternehmens.

Johann Puch profilierte sich während seines Militärdienstes in Graz (Artillerie-Ergänzungsdepot) als Fahrradmechaniker. Seine erste bedeutende Anstellung danach hatte er bei der Fahrradfirma Luchscheider in Graz. Ein Teil der originalen Werkstattausrüstung von Puch wurde im Reinerhof gefunden und ist heute im Johann-Puch-Museum Graz zu sehen.

Den Weg zum Fabrikanten ging Puch zuerst als Dienstnehmer für Fahrradreparaturen. Dazu gehörte auch eine Anstellung bei der Graziosa Fahrradwerke Benedict Albl Comp. Seine Anfänge als selbstständiger Unternehmer liegen im Zusammenbau von Fahrrädern, des Verkaufs und der Wartung von Kundenfahrzeugen.

Schließlich wurden Puch-Räder vor allem über Rennsporterfolge und über intensive Reklame-Aktionen populär. Das Waffenrad war ursprünglich ein Konkurrenzprodukt der Österreichischen Waffenfabrik in Steyr. Nach der Fusion zur Steyr-Daimler-Puch AG im Jahr 1934 wurden in Graz technisch idente Fahrräder mit den Markennamen „Puch“ und „Steyr-Waffenrad“, sowie weiters auch „Austro-Daimler“, „Styria“ und „Dürkopp-Diana“ versehen.

-

Joseph Beuys auf einem Puch Elegance auf der Treppe vor der Düsseldorfer Kunstakademie (zwischen 1970 und 1986)

-

Puch Clubman, Damenfahrrad, um 1975

-

Puch Olympian 12, Herrenfahrrad, 1985; eines der letzten Fahrräder aus der Produktion in Graz

-

Ein 2012er Puch sprint aus dem Hause Faber, das mit Graz und den Legenden nur noch den Markennamen gemein hat

Krafträder

Motorräder vor der Fusion mit Austro-Daimler

Die ersten bei Puch gebauen Motorräder wurden ab 1903 in Serie gebaut. Zuvor gab es einige frühe Modelle, die Johann Puch initiierte.

Motorräder von 1928 bis 1945

- Puch Styriette (Motorfahrrad, Baujahr 1938, 60 cm³ Hubraum)

- Puch 200 (1936, Presstahl-Doppelschleifenrahmen, wieder Gemischschmierung, 6 PS, 980 öS)[17]

- Puch 250 R (1936, 7,5 PS)

- Puch 250-S4 (1936, 10,5 PS; Getrenntschmierung mit drehgriffgesteuerter Ölpumpe, handgeschaltetes 4-Ganggetriebe, ab 1937 auf Wunsch mit Fußschaltung kombiniert.)

- Puch 350 GS

- Puch 500 (Motorrad) (1931 bis 1938, 4529 Stück)

- Puch 800

- Puch-Zweitakt-Doppelkolbenmotor

-

Puch 250 R, Baujahr 1935

-

Puch 250 R, Baujahr 1935

-

Puch Styriette, Motorfahrrad, Baujahr 1938

-

Puch N 500 mit Zweizylinder-Doppelkolbenmotor ( Motorradmuseum Ibbenbüren)

Motorräder nach 1945

- Puch 125 T

- Puch 125 S

- Puch 125 TT

- Puch 125 SV

- Puch 125 SVS

- Puch RL 125 Motorroller

- Puch 150 TL

- Puch SR 150 Motorroller

- Puch 175 MC

- Puch 175 HM / MCH

- Puch 175 SV

- Puch 175 SVS

- Puch 250 TF

- Puch 250 MC

- Puch 250 MCH

- Puch 250 SG

- Puch 250 SGS

-

Puch 250 TFS (1949)

-

Puch 150 TL (ca. 1953)

-

Puch 125 SV (1956)

-

Puch RL 125 Motorroller (1955)

-

Puch SR 150 Motorroller

-

Puch 250 SGS (1968)

Roller

- Puch Kleinroller DS 50/60

- Puch Kleinroller R50/60

Puch entwickelte das neue Fahrzeug 1963 und 1964 und brachte es 1965 auf den Markt: „Elegant den ganzen Tag Puch R50“.[18] Gegenüber dem Vorgängermodell DS 50/60 ist nun ein freier Durchstieg vorhanden.

„… das Fahrzeug sollte sich von Konkurrenzmodellen stark unterscheiden. Dir. Rösche brachte den Designer Lepoix ins Spiel, mit dem Puch auch später zusammenarbeitete.“

- Puch Kleinroller Lido (Eine Koproduktion mit Suzuki)

- Puch Roller (R/RL/RLA 125)

- Puch Roller (SR/SRA 125/150): Der SRA unterschied sich vom SR durch einen elektrischen Anlasser. Vollschwingenfahrwerk; unterdurchschnittliche Leistung (6,3 PS in der 150er Ausführung)[20]

- Puch 150 A (Allstate): Das Exportmodell Puch 150 A wurde für den US-amerikanischen Versandhändler Sears geschaffen und unter deren Marke Allstate vertrieben. Es hat den Rahmen der Puch 125 TT mit dem starren Heck mit dem gebläsegekühlten Rollermotor und wurde von 1954 bis 65 gebaut.[21]

-

Puch DS 50 im Johann Puch Museum Graz, 2004

-

Einige Puch Roller SR 150 beim 60-Jahr-Jubiläum in Graz

-

Ein Motorrad-Roller-Mischling: Puch 150 A Allstate

Lastenroller

Der dreirädrige Puch Lastenroller LaRo nutzt den Hinterteil des Rollers mit 125-cm³-Motor und 2 Sitzen. Unter dem Laderaumkoffer, dessen hinten angelenkter Klappdeckel nach vorne leicht abfällt, stehen zwei einzeln gelenkte Räder. Das Trittbrett wird vorne so breit wie der Koffer. Die Lenksäule steht senkrecht, die Lenkergriffe kragen beim Einschlagen über die Box aus. Davor ragt eine schräge, plane Windschutzscheibe zum Überkopfblechdach auf. Eigenmasse 230 kg, Nutzlast 150 kg (oder 200 kg bei Besetzung mit nur 1 Person), 530 kg Gesamtmasse. Ein Exemplar der Österr. Post steht im Post- und Telegraphenmuseum Eisenerz, ein zweites in Dubai, ein drittes – unrestauriert – im Technischen Museum Wien.[22]

Mopeds und Mofas

- Puch Styriette (1938)

In der Entwicklung stehen zwischen Motorrädern und Mopeds die Fahrräder mit Hilfsmotor. Bei Puch ging man in diese Lücke mit der „Styriette“. Sie wurde als „Motorfahrrad“ vorgestellt, war in einer Damen- und Herrenausführung verfügbar. Der 60,3-cm³-Motor leistete 1 kW (1,3 PS), was später in Graz „Moped-Dimension“ wurde. Ein Exemplar aus dem Jahr 1938 ist im Johann-Puch-Museum Graz erhalten.

Mopeds sind nicht durch ihre Bauart bestimmt, sondern wurden nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Straßenverkehrsordnung definiert (keine Führerscheinpflicht, keine Steuer, preiswerte Versicherung und limitierte Höchstgeschwindigkeit).

- Puch Mofas: Maxi, Condor, Sport, MS 50, VS 50, MV 50, MV 50 S, X 30, X 50, Puch Pionier

- Puch Mopeds: Monza, M 50, Ranger, Cobra 50 und 80. Die Cobra wurde ursprünglich nur als 50er geplant, aber Anfang der 1980er Jahre im Zuge der Neuordnung des Führerscheins und der Moped-Versicherung auch als 80er auf den Markt gebracht.[23]

-

Puch MV 50 S

-

Puch MC 50 Original-Version

-

Die Puch MC 50 war eine bevorzugte Basis, um einen Chopper zu bauen

-

Puch Ranger

-

Puch Maxi S, Tank im Rahmen aus zwei verschweißten Stahlblechhalbschalen integriert, verchromte Rohre als Fußablage, die Thermoplastverkleidung darunter ist nicht ausreichend stabil.

-

Puch Maxi N

- Puch Maxi – ein 1969 vorgestelltes Mofa, das von den Puch-Werken als Nachfolger der alten, umgangssprachlich auch Schwarze Sau genannten Puch MV 50 gebaut wurde. Eine wichtige Besonderheit des Maxis ist, dass es die erste von Puch produzierte Fliehkraftkupplung in sich trägt (Automatik). 1985 wurde noch das Supermaxi mit KAT vorgestellt, das erste Mofa weltweit mit Abgasreinigung. Während dieser Zeit wurden noch andere sehr erfolgreiche Modelle gebaut, z. B. der Puch Velux x30, Puch Condor, Puch Sport, Puch Tigra, die Puch Monza (Vier- oder Sechsgang-Getriebe) und Puch Cobra.

Automobile und Lastkraftwagen

Mehrspurige Fahrzeuge bis Ende der 1920er Jahre

Von Puch wurde 1901 die Voiturette als erstes Kraftfahrzeug von Puch bekannt. Ab 1906 wurden zunächst Automobile und später auch Lieferwagen, Krankenwagen, Omnibusse und andere Lastkraftwagen gebaut.

Automobile bis Ende der 1920er Jahre

Der Bereich des Automobilbaus von Puch in Graz beginnt mit einem Versuchsfahrzeug, welches angeblich am 1. April 1900 die erste erfolgreiche Probefahrt absolviert hat. Andere Quellen nennen 1901 für diese Versuchserprobungen. Die Serienfertigung von Automobilen wurde 1906 von Puch zunächst mit 2-Zylinder-Motoren begonnen.

Automobile (1957–1975)

| Typ | Zylinder | Hubraum | Leistung | Bauzeitraum |

|---|---|---|---|---|

| Adria TS | 1961/62 | |||

| 500 | 2 Boxer | 493 cm³ | 16 PS (11,8 kW) | 1957–1959 |

| 500 D | 1959–1962 | |||

| 500 DL | 19,8 PS (14,5 kW) | 1959–1962 | ||

| 500 S | 650 cm³ | 1969–1974 | ||

| 650 T | 1962–1969 | |||

| 650 TR | 27 PS (19,9 kW) | 1962–1964 | ||

| 650 TR II | 42 PS (30,9 kW) | 1965–1969 | ||

| 700 E (Kombi) | 19,8 PS (14,5 kW) | 1961–1969 | ||

| 700 C (Kombi) | 25 PS (18,4 kW) | |||

| 126 | 19,8 PS (14,5 kW) | 1974–1975 | ||

Mehrspurige Fahrzeuge aus Nachfolge und Technologietransfers

Für Fahrzeuge von anderer Unternehmen die durch Fusionen oder Technogietransfers verbunden sind siehe:

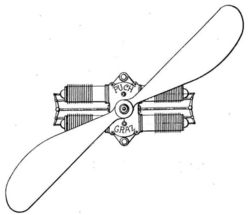

Feldbahnen

Die 4,2 PS starken Puch-Motor-Feldbahnwagen waren ein mehr oder minder improvisiertes Produkt des Ersten Weltkrieges und sollten zur raschen Motorisierung der mit Pferden betrieben k.u.k Heeresfeldbahnen beitragen. Die im Sommer 1917 erschienene Konstruktion lehnte sich sehr eng an die im Jahr zuvor von Ferdinand Porsche konstruierte 3,5 PS starke Version der Austro-Daimler-Werke an. Nach eingehenden Tests lieferte Puch ab März 1918 monatlich 175 Feldbahn-Fahrzeuge an das Heer. Am Gelände des Grazer Werkes wurde im Juli 1918 eigens eine einen Kilometer lange Probestrecke zur Erprobung der Fahrzeuge gebaut.[24]

Die Motor-Feldbahnen besaßen ursprünglich einen 1.980 mm langen und 1.030 mm breiten hölzernen Rahmen, der bei späteren Serien durch einen eisernen Rahmen aus U-Profilen ersetzt wurde. Die Fahrzeuge wurden in Spurweiten von 500 bis 760 mm und mit Achsständen von 700 bis 730 mm angeboten, der Achsdruck betrug rund 1,2 t. Der mit Druckumlaufschmierung, Zenithvergaser und (fix eingestellter) Bosch-Zündung ausgestattete zweizylindrige Motor war luftgekühlt, er hatte 70 mm Bohrung und 100 mm Hub und leistete 4,2 PS bei 1.200/min. Der Motor, die Kupplung (mit Lederkonus) sowie das zweigängige Getriebe waren zu einem Block verbaut und saßen quer zur Fahrzeugachse. Die beiden Gänge ermöglichten Geschwindigkeiten von 3 und 7 km/h, analog zur Konkurrenz von Austro-Daimler kuppelte das Getriebe beim Schalten selbstständig. Über Ketten wurden beide Achsen angetrieben. Eine Spindelhandbremse wirkte auf zwei Bremsbacken je Radsatz.[25]

Der kleinste befahrbare Kurvenradius der Motor-Feldbahnen betrug 6 Meter, in der Ebene konnten maximal 18 Tonnen Anhängelast befördert werden. Die erforderliche Adhäsionslast betrug bei voller Auslastung des Motors insgesamt 2,4 t, wurde das Fahrzeug als Zugmaschine eingesetzt, war ein zusätzliches Ballastgewicht von 1,6 Tonnen notwendig.[25]

Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg hatten die Puch-Werke sehr viele Motor-Feldbahnen auf Halde, denn von einer zuletzt vom Heer abgerufenen Bestellung von 2.000 Stück waren 1.700 zu Kriegsende gerade in Fertigung. Daher wurden Puch-Motor-Feldbahnen als geeignete Zugmaschine für Feldbahnen propagiert oder mit Anhänger und Drehschemel zum Langholztransport auf Waldbahnen genutzt. Nicht nur die Puch-Werke selbst warben eifrig für ihr Produkt, auch die Sachdemobilierungskommision bot ehemalige Heeresfeldbahnfahrzeuge preiswert zur Miete oder Kauf an. So war eine geeignete zivile Weiternutzung der Motortriebwagen möglich, denn sie konnten bereits nach Unterweisung oder nach aufmerksamen Durchlesen der Behandlungsvorschrift leicht bedient werden, so dass die Anstellung eines gelernten Mechanikers oder Chauffeurs nicht erforderlich war. Dies war vor allem bei vielen improvisiert errichteten und einfach gehaltenen Waldbahnen von Vorteil, wo sich die einfach und robusten Fahrzeuge über viele Jahre bewährten.[24][26]

-

Puch Feldbahn-Motor

-

Puch-Motor-Feldbahn als Zugmaschine

-

Puch-Motor-Feldbahn mit Anhänger und Drehschemel zum Langholztransport

-

Fahrgestell mit Doppelflansch-Rädern

Erfolge bei Wertungsfahrten und im Motorsport

- 1933: 1. Platz ADAC-Reichsfahrt, Werksfahrerin Ilse Thouret mit Puch-Type 200-S

- 1954: 1. Platz 24-Stunden-Motorradrennen Bol d’Or, Frankreich, Johann Weingartmann und Helmut Volzwinkler mit Puch 250 SGS

- 1975: Motocross-Weltmeister, Harry Everts auf Puch 250 MC

Entwicklung der Puch Betriebsstätten und Liegenschaften in Graz

Johann Puchs erste eigene Werkstatt hatte er an der Adresse Strauchergasse 18(a), Graz im Stadtbezirk Lend. Das Grundstück erstreckte sich damals, den heutigen Volksgarten teilend, weit nach Norden bis zum Grazer Mühlgang, der damals etwa 50 m weiter nördlich als heute noch an der Südseite der heutigen Mühlgasse entlang floss. Hier nahe dem Mühlgang, wo heute ein Hart-Sportplatz[27] liegt, nutzte Puch ein vorhandenes Glashaus als Werkstätte.[28] Mangels behördlicher Genehmigung verlegte er die Fahrradreparaturen in eine Werkstatt in der Arche Noe 12, nahe der Mur im Bezirk Gries. Weitere Stationen waren Fabrikräume in der Karlauerstraße und die Köstenbaum-Mühle (am Mühlgang, im Gries) in der Baumstraße (heute: Köstenbaumgasse). Nach Differenzen mit Kompagnons schied er 1897 aus dem Betrieb aus und etablierte sich neu in der Laubgasse, ganz im Süden von Gries, nächst Mühlgang und Mur.

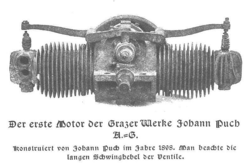

Die Laubgasse wurde 1949 gemeinsam mit der Fuhrhofgasse und der Gottliebgasse zur Puchstraße.[29] Auf diesem Terrain baute Puch das „Werk Eins“ auf, das heute „Einser-Werk“ genannt wird. Dort wurden neben Fahrrädern ab 1901 Kleinmotoren gebaut, auch die Voiturette von 1900 (Pkw) und danach erste Kleinserien von Puch-Automobilen.

Im 2. Weltkrieg wurden zumindest Motorräder mit Beiwagen hergestellt. Auch der Großteil der Fahrradproduktion ging an das Militär des Deutschen Reichs.

An diesem Platz besteht heute noch eine denkmalgeschützte Halle, die Halle P – vermutlich für: „Produktion“, in der seit 2012 das Johann Puch Museum Graz untergebracht ist. Im 20. Jahrhundert wurde dieses Gebiet am südlichen Rand von Graz zum Stadtbezirk Puntigam . Eine niedrige, teilweise aus Holz errichtete Werks-Sporthalle westlich des heutigen Kreisverkehrs Puchstraße wurde erst nach 1999 abgerissen.

Der Zuzug von Arbeitskräften war Anlass, eine Kirche zu bauen, die Architekt Robert Kramreiter schuf. Es ist die Kirche St. Christoph bzw. Pfarrkirche Graz-Thondorf.[30]

Das „Einser-Werk“ in der Puchstraße wurde stillgelegt und zu einem Gewerbepark umgewandelt, eine historische Werkhalle zum Industriedenkmal erklärt. In den Hallen eines ehemaligen Generalimporteurs für italienische Pkw, die neben dem ehemaligen Werksareal liegen, entstand im Rahmen der Kulturhauptstadt Graz 2003 das Johann-Puch-Museum Graz. Seit Juni 2012 befindet sich das Museum in der denkmalgeschützten Halle P, die noch Johann Puch selbst bauen ließ.

Puch-Steg

1949[31][32] wurde der Puch-Steg insbesondere für den Zugang von östlich der Mur lebenden Arbeitern zum Werk nahe dem rechten Murufer errichtet. Tragwerk und die 2 Pfeiler sind aus genietetem Stahl gefertigt, Wegoberfläche und Geländer sind mit Holz beplankt, ein Eisschutz oberwasserseitig der zwei Stahlpfeiler ist ebenfalls aus Holz. Die hölzernen Teile des denkmalgeschützten Stegs wurden um 2000 unter Wahrung seines Erscheinungsbilds erneuert, die Stahlkonstruktion sandgestrahlt und wieder grün beschichtet. Für das Murkraftwerk Graz-Puntigam und des Zentralen Speicherkanals für Abwässer – beide Bauten wurden 2017 begonnen – ist der Steg anzuheben, damit die geforderte Unterfahrbarkeit mit Feuerwehrbooten erhalten bleibt, wenn der Kraftwerksstau dem Wasserspiegel hier anhebt. Er soll daher etwa hundert Meter nach Norden in die Flucht der Sturzgasse versetzt werden. So verlautete es aus Kreisen der Errichter während des Baus (2017–2019). Tatsächlich wurde der Steg um 2019 abgerissen und verschrottet. Die am und beim Steg montierten Tafeln wurden von Walter Bradler, Schriftführer der Radlobby Argus Steiermark fotografisch dokumentiert. Seitens der Stadt oder der Bauführenden wurde keine der Tafeln erhalten. Der Steg wurde nicht 1949 errichtet, wie eine der Tafeln geschichtsverfälschend aussagte, sondern 1949 instand gesetzt. Der Steg wurde im Zweiten Weltkrieg für Fußgängerverkehr zum und vom Puch-Werk errichtet, er wurde von Zwangsarbeitern des Lagers Liebenau genutzt und noch während des Kriegs stark beschädigt.

Der ersatzweise etwa bis 2020 errichtete (neue) Puch-Steg hat vom alten nur den Namen übernommen. Schon der alte Puchsteg war wohl seit 1949 für Fußgänger und Radfahrer geöffnet, obwohl er nur geschätzt 1,30 bis 1,50 m Breite innerhalb des Geländers und seiner Verkleidung aufwies. Der neue Puch-Steg weist nur einen Pfeiler auf, ist überdacht, beleuchtet und weist unter jedem Träger mittig liegende Schwingungsdämpfer auf. Geplant war eine Fahrbahnbreite von nur 2,50 m, nach Lobbying von Argus wurde er jedoch 3,50 m innenbreit ausgeführt, um auch Aufenthalt zu ermöglichen.

Magna Steyr Gelände

Wer heute auf der Autobahn bei Graz dem Wegweiser „Graz–Puchwerk“ folgt, kommt am Osttor des Werks von Magna Steyr an. Die Tochtergesellschaft von Magna International hat Betriebsstätten auf dem Gelände der Steyr Daimler Puch, aber auch an anderen Orten der Steiermark, zum Beispiel in Albersdorf, wo heute die „S-Tec“ weiter Kunden mit Allradfahrzeugen betreut, hauptsächlich Pinzgauer und Puch G. Zuvor war dieser Betrieb in Graz ansässig, in der „Halle P“, die heute das Johann-Puch-Museum Graz beherbergt.

-

Die A2-A2Z-Abfahrt zu Magna Steyr ist noch mit dem Namen Puch gekoppelt

-

Magna-Steyr-Terrain (Graz-Thondorf): Mitarbeiterparkplatz außen südlich vor dem Werksgelände. Im Norden das Puch-Hochhaus

-

Vor dem Haupteingang des Thondorfer Werkes erinnert der „Johann-Puch-Platz“ an den Firmengründer.

Literatur

- Friedrich F. Ehn: Das große Puch-Buch. Die Zweiräder von 1890 bis 1987. 5. Auflage. Weishaupt, Graz 2000, ISBN 3-900310-49-1.

- Friedrich F. Ehn: Die Puch-Automobile 1900–1990. 2. Auflage. Weishaupt, Graz 2000, ISBN 3-900310-54-8.

- Friedrich F. Ehn: Das PUCH-Automobil-Buch. 1. Auflage. Weishaupt, Gnas 2019, ISBN 978-3-7059-0524-5.

- Hilde Harrer: Grazer Fahrradvereine 1882–1900 (aktualisierte, teilweise gekürzte Diplomarbeit von 1992). Historische Landeskommission für Steiermark, Graz 1998, ISBN 3-901251-12-X.

- Karl A. Kubinzky, Astrid M. Wentner: Grazer Straßennamen. Herkunft und Bedeutung. Leykam, Graz 1996, ISBN 3-7011-7336-2.

- Josef Nagler: Blätter für Technikgeschichte. Springer Verlag, 2013, ISBN 978-3-7091-5752-7, S. 40–55.

- Frank Rönicke: Puch. Motorräder 1900–1987. Motorbuch-Verlag, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-613-03102-9.

- Hans Seper: 100 Jahre Steyr-Daimler-Puch A.G. 1864–1964. 3. Auflage. Weishaupt, Gnas 2009, ISBN 978-3-7059-0290-9 (Vorabdruck aus: Blätter für Technikgeschichte. Heft 26).

- Wolfgang J. Verwüster: Puch. Mopeds, Roller & Kleinkrafträder. Weishaupt, Gnas 2007, ISBN 978-3-7059-0254-1.

- Walter Ulreich, Wolfgang Wehap: Die Geschichte der PUCH-Fahrräder. Weishaupt, Gnas 2016, ISBN 978-3-7059-0381-4.

- Hannes Denzel: Puch-Motorräder 1900–1940 aufbewahrt und wiederbelebt. Verlag Brüder Hollinek, 2016, ISBN 978-3-85119-364-0.

Weblinks

- Johann-Puch-Museum Graz

- Puch Homepage, heute Magna Steyr

- Neu aufgelegte Puch-Fahrräder ab 2012

- Planneralm Bergpreis für Puch Autos und Motorräder

- Private Puch-Sammlung ( vom 13. August 2018 im Internet Archive)

- Puch Wieser – Ersatzteile für Puch-Motorräder und -Mopeds

- Die Geschichte des Steyr-Puch 500

- Puch Austro-Daimler Vent Noir II – übersetzte Artikel über die Austro-Daimler Fahrräder mit der Geschichte der Firma Puch Austro Daimler, Steyr, pdf Broschüren, Bilder etc.

- Verlag Verwüster – technische Literatur ab 1900 für Puch Motorräder, Mopeds, Kleinwagen, Haflinger und Pinzgauer

| Steyr Daimler Puch, Geschäftsbereiche und Ausgliederungen ab 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1940er | 1950er | 1960er | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | 2020er | Geschäftsbereich | Marke/Firma heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| „Steyr Fiat“ | PKW | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Steyr Daimler Puch als „Steyr“ oder „Steyr-Puch“ | PKW | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Steyr Daimler Puch | Steyr Mannlicher | Schusswaffen | Steyr Mannlicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Steyr Daimler Puch | Piaggio | Motorräder | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Steyr Daimler Puch | Bianchi (Piaggio) | Cycleurope | Fahrräder | Puch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Steyr Daimler Puch | Svenska Kullagerfabriken | Wälzlager | SKF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Steyr Daimler Puch | MAN | Steyr Automotive | NFZ | Steyr Automotive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Steyr Daimler Puch | Case | CNH Global | Traktoren | Steyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Steyr Daimler Puch | Volvo | Busse | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Steyr Daimler Puch | SSF | General Dynamics | schwere Waffen | Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Steyr Daimler Puch | Magna | Fahrzeugtechnik | Magna Steyr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Steyr Daimler Puch | Magna | ZF Friedrichshafen | Antriebstechnik | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Steyr Daimler Puch | Magna | Steyr Motors | Motoren | Steyr Motors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Einzelnachweise

- 1 2 „Johann Puch gestorben.“ (Nachruf auf der Titelseite). In: Allgemeine Automobil-Zeitung. Band 11, Nr. 30. Wien 26. Juli 1914, S. 17–20 (Online-Vorschau).

- ↑ Wolfgang M. Buchta: „Frisch, saftig, steirisch!“ In: Austro Classic. Nr. 2021/01. Kierling 2021 (Online-Vorschau).

- ↑ Gerhard Pferschy: Johann Puch, ein Pionier des Fahrzeugbaues. In: Sonderbände der Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark. Nr. 9, 1965, S. 58–64 ( historischerverein-stmk.at ( vom 26. Juni 2022 im Internet Archive) [PDF; 2,3 MB]).

- ↑ Hilde Harrer: Johann Puch und seine Förderer. In: Blätter für Heimatkunde, Sonderbände der Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark. Nr. 75, 2001, S. 59–68 ( historischerverein-stmk.at ( vom 26. Juni 2022 im Internet Archive) [PDF; 3,8 MB]).

- ↑ Wolfgang Wehap: Eintrag: Johann Puch. In: Radlexikon-Steiermark. 2012, S. 106–108 (Online Vorschau).

- 1 2 Hans Seper: 100 Jahre Steyr-Daimler-Puch A.G. (1864–1964). S. 40–55 (2-pedals.org [PDF; 6,2 MB]).

- ↑ AUTOMOBILISMUS. In: Allgemeine Sport-Zeitung, Heft 25/1914, S. 805 (online bei ANNO).

- ↑ Fritz Weber: Vor dem großen Krach: Österreichs Banken in der Zwischenkriegszeit am Beispiel der Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe. Böhlau Verlag Wien, 2016, S. 296.

- ↑ Magna: Johann Puch Automotive Awards | Karriere bei Magna Steyr | Fahrzeugentwicklung und Auftragsfertigung | Kompetenzen. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 22. Juni 2017; abgerufen am 19. Januar 2018.

- ↑ Friedrich F. Ehn: Das große Puch-Buch. Weishaupt, Graz 1993, ISBN 3-900310-49-1 (German)

- ↑ Marianne Neerland Soleim: Prisoners of war and forced labour: Histories of war and occupation. Cambridge Scholars Publishing, 2010, 247 p., ISBN 1-4438-1720-1

- ↑ Bertrand Perz: Projekt Quarz : Steyr-Daimler-Puch und das Konzentrationslager Melk. Wien, Verlag für Gesellschaftskritik, 1991, 524 p., ISBN 3-85115-115-1

- ↑ Liebenau aktuell vom 24. Juni 2008, S. 7.

- ↑ Fahrräder aus der Steiermark. In: graz.radln.net. ARGUS Steiermark, abgerufen am 5. Mai 2012.

- ↑ Marcello Berni: Der traditionsreiche italienische Fahrradhersteller konzentriert sich auf den Bau edler Rennmaschinen – Bianchi will auch ohne Ullrich kräftig zulegen. In: Handelsblatt. 28. November 2003, ISSN 0017-7296 (handelsblatt.com [abgerufen am 5. Mai 2012]).

- ↑ Legenden neu aufgelegt – Die Rückkehr des Puch-Fahrrades. In: Der Standard. 12. Februar 2012 (derstandard.at [abgerufen am 5. Mai 2012]).

- ↑ Helmut Krackowizer: Puch 200 - das Volksmotorrad aus Graz um 980 Schilling. In: Austro-Motor 36.1981, S. 252.

- ↑ Volker Edler, Gernot Heigl: Der Puch-Roller macht Geschichte. Graz 2012, ISBN 978-3-200-02603-2, S. 155.

- ↑ Volker Edler, Gernot Heigl: Der Puch-Roller macht Geschichte. Graz 2012, ISBN 978-3-200-02603-2, SA. 149.

- ↑ Puch SR 150/SRA 150 (Österreich). In: Kraftfahrzeugtechnik, Heft 9/1960, S. 367.

- ↑ https://www.johannpuchmuseum.at/wp001/fahrzeug-puch-150-a/

- ↑ Website Postmuseum, Eisenerz (Steiermark), abgerufen am 11. März 2024.

- ↑ Puch Cobra. Abgerufen am 1. August 2016.

- 1 2 Dieter Stanfel: K.u.k Militärfeldbahnen im Ersten Weltkrieg. S. 111 u. 112.

- 1 2 Manfred Hohn: Waldbahnen in Österreich. Slezak, Wien, S. 81 u. 253.

- ↑ Puch-Motor Feldbahnen. Verkaufsprospekt, Beschreibung des Puch Feldbahn-Motors und der Feldbahnen, 32 Seiten, gedruckt im Oktober 1919.

- ↑ Anm. Auch 2023 wurde nach Aufstellen von 120 cm hohen Banden aus OSB-Platten, abgestürzt auf über 100 Europaletten am nichteingezäunten Teil des Asfaltplatzes während des Lendwirbel mit Schlagergarten Gloria Sa/So 29./30. April ein internationales Radpolo-Turnier durchgeführt.

- ↑ Die räumlichen Verhältnisse sind im Festbuch des Treffens des Bundes deutscher Radfahrer in Graz auf dem auf Seite U3 eingeklebten Stadtplans von Graz gut zu erkennen. 2.–7. August 1895 , eingesehen bei Walter Bradler 1. Jänner 2018. – Erst um oder nach 1895 wurde der Volksgarten als durchgehender Park gebildet und dabei der Mühlgang von etwas unterhalb der Marienmühle (heute: Rondo) und bis zum Unterfließen der Volksgartenstraße auf eine kürzere, im Wesentlichen geradlinige Route verlegt.

- ↑ Karl A. Kubinzky, Astrid M. Wentner: Grazer Straßennamen. Herkunft und Bedeutung. Leykam, Graz 1996, ISBN 3-7011-7336-2.

- ↑ http://st-christoph.graz-seckau.at/ (Abgerufen am 13. April 2013)

- ↑ 4. Wasser- und Kanal-Lauf Freitag, 28. März 2008 – Wassersehenswürdigkeiten wasserwirtschaft.steiermark.at, März 2008, abgerufen am 22. Dezember 2017. – S. 2, Punkt 16.

- ↑ Anmerkung: Tatsächlich wurde der Steg im Zweiten Weltkrieg errichtet .

License Information of Images on page#

| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |

|---|---|---|---|---|

| Puch-Hochhaus in Graz, Liebenau, Liebenauer Hauptstr. 309 Dieses Bild zeigt das in Österreich unter der Nummer 122040 denkmalgeschützte Objekt. ( Commons , de , Wikidata ) | Eigenes Werk | H. Moschitz | Datei:20080323 Puchhochhaus (5).JPG | |

| Aktie über 10 Schilling der Austro-Daimler-Puchwerke AG vom 21. Mai 1928 (Stempelaufdruck) | Sammlung eines Mitglieds des Ersten Deutschen Historic-Actien-Clubs e.V. (EDHAC e.V.); (le) | Unbekannte Autoren und Grafiker; Scan vom EDHAC e.V. | Datei:Austro-Daimler-Puchwerke AG 1928.jpg | |

| The Wikimedia Commons logo, SVG version. | Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) | Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa | Datei:Commons-logo.svg | |

| Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |

| ↑ Civil flag or Landesfarben of the Habsburg monarchy (1700-1806) ↑ Merchant ensign of the Habsburg monarchy (from 1730 to 1750) ↑ Flag of the Austrian Empire (1804-1867) ↑ Civil flag used in Cisleithania part of Austria-Hungary (1867-1918) House colours of the House of Habsburg | Eigenes Werk, basierend auf: The Flags & Arms of the Modern Era . | ThrashedParanoid and Peregrine981 . | Datei:Flag of the Habsburg Monarchy.svg | |

| Graz-Puchwerk (km 1), südlichste, daher erste Ausfahrt des Autobahnzubringers A2Z, der vom Knoten Graz-Ost (A2 km 179) ehemals bis zur Ulrich-Lichtensteingasse beim Stadion und seit einigen Jahren nur mehr bis zum EKZ Murpark verläuft und in weiterer Folge zum Osttor des Magna-Werks führt. Auch Ende 2017 weisen die Schilder noch zum "Puchwerk". | Kuratorium für triviale Mythen, Gleisdorf | Martin Krusche | Datei:Industriezone raaba.jpg | |

| Puch Firmenwerbung, Kleinanzeige Grazer Tagblatt 1889 | newspaper 1889 | unknown | Datei:Johann Puch Company Advertisement 1889.png | |

| Johann Puch und seine Ehefrau Maria im Beiwagen von Puch 4 HP 1905 | company publication 1905 | unknown | Datei:Johann Puch and wife Maria on Puch 4 HP 1905.png | |

| Magna Steyr-Terrain mit Puch-Hochhaus | Kuratorium für triviale Mythen, Gleisdorf | Martin Krusche | Datei:Magna steyr puch hochhaus.jpg | |

| Puch-MULAG-Sprengwagen Modellprogamm 1913 | company publication 1913 | Autor/-in unbekannt Unknown author | Datei:Puch-MULAG-Sprengwagen Modellprogamm 1913.png |