Ein aufbrechendes Zeitfenster#

(Sollst sanft in meinen Armen schlafen)#

von Martin Kruschedaß etwas nicht der Norm entspricht. Welcher Norm? Was ist denn krank?“

(Helmut Eisendle in „Oh Hannah!“)

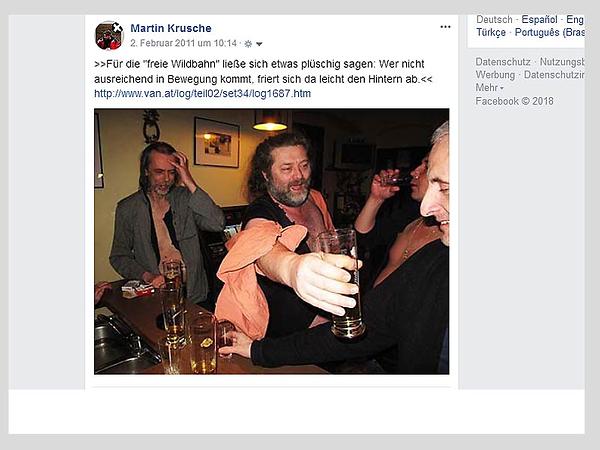

Falls Sie Facebook nutzen, kennen Sie die Funktion „An diesem Tag“, mit der einem die Software Einträge aus vergangenen Jahren auswirft, wobei mir die Kriterien dazu nicht bekannt sind. Es ist eine Art Reminiszenzmaschine. Da lieferte mir nun das System am 2. Februar 2018 ein Zitat aus einem Logbuch-Eintrag vom Jahr 2011: "Für die 'freie Wildbahn' ließe sich etwas plüschig sagen: Wer nicht ausreichend in Bewegung kommt, friert sich da leicht den Hintern ab." Das ist für sich schon etwas zickig angelegt. Da führe ich im Web ein Journal, aus dem ich auf Facebook zitiere, worauf ein Computerprogramm mit sehr viel heftigerer Journalführung dieses Zitat zitiert.

Solche Arten verschachtelter Lebensmomente korrespondieren hier ausnahmsweise mit dem Inhalt, denn auf jenem Foto sieht man den Autor Helmut Schranz, der die letzten Jahre nicht überlebt hat. Am 3. November 2013 hatte ich in meinem Logbuch notiert: „Wir haben getrunken wie Gentlemen, waren verkatert wie Rabauken, haben zwischen diesen Positionen über das Leben und über die Kunst zu reden gehabt. Wir waren unterwegs, um etwas von dem Boden zu ergründen, auf dem wir Seite an Seite gut stehen.“ (Quelle)

In dieser Notiz kommt folgender Satz vor, der gerade heute einen kuriosen Zusammenhang erhält: „Schranz ist definitiv einen Tick klüger als ich, zeigt überdies die Grandezza, mich deswegen noch nie herablassend behandelt zu haben.“ Aber der Reihe nach! Heute kam von Ursula Glaeser (Kulturbüro Stainz) eine Email an Künstlerin Michaela Bruckmüller, Akademie Graz-Leiterin Astrid Kury und mich: „Guten Morgen! Kann das echt sein, dass ich gestern das Mail zwar geschrieben, aber nicht abgeschickt habe?“ (Aber ja, das geht allemal.)

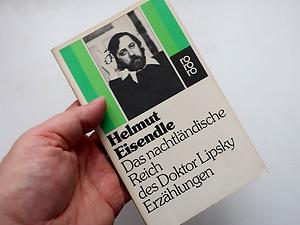

Das betraf die kommenden Ausstellung von Bruckmüller in der Akademie Graz mit dem Titel „…sollst sanft in meinen Armen schlafen…“ (17.2. – 9.3.2018). Darin ist unter anderem eine Referenz an den Autor Helmut Eisendle verborgen, den ich gut kannte und dessen Leben 2003 endete.

Auf all das stieß ich nun an einen Tag, nachdem ich Graphic Novelist Chris Scheuer besucht hatten, weil wir gerade dabei sind, der Popkultur eine burleske Geste zu setzen. Wir werden aus staunenswerten Reflexionen eines Mannes namens Chevelle eine kleine Publikation erarbeiten. (Muß ich jetzt noch erwähnen, daß der nicht mehr lebt?)

Dazu gehört überdies ein Poststück mit dem Datum „3/12/79 fullmoon“ von Everest, also von Ernst M Binder. In diesem Brieflein („lieber chevelle!“) ist von der „Loge zu den 5 tibetanischen Joints“ die Rede. Diese Loge stützte sich unter anderem auf eine kleine Bibliothek, deren Bestand Everest aufgelistet hat. Das reicht, der Zeit gemäß, von Bommi Baumann und Bernward Vesper über Jerry Rubin und Daniel Düsentrieb bis zum Marquis de Sade und zu Erich Mühsam. (Von Mühsam möchte ich gerade heute gerne das Gedicht „Der Lampenputzer“ – 1907 – zur neuerlichen Lektüre empfehlen!)

Das Brieflein von Everest endet mit den Worten „bom kali hare pimpelhuber“ und mündet in ein Postscriptum, das der Ernstl mit einem Sigi Maron-Zitat abgeschlossen hat: „He Taxi, he Taxi bleib stehn / Fihr mi durthin wo de Wunda passiern / He Taxi, he Taxi bleib stehnt / sunst geh i wieda mei Gurgl schmiern.“

Unmittelbar davor noch das „Stilleben IV“, in dem es heißt: „nach langen tagen voller ohropax und tränen voller schmerzen im magen und im hirn und in der seele sehnten wir als zeichen einer hoffnung die auferstehung unserer liebe herbei einer liebe ohne konzessionen an die gefräßigkeit eines junkie-daseins ein bündnis einzugehen mit dem atemlosen staunen wenn der weltzusammenhang sich offenbart in seiner einfachheit jeder tag möge ein guter tag sein jede begegnung eine hochzeit“

Wer diesen Hunger einmal in sich hat, wird ihn ja nicht mehr los. Da steht auch: „die dunklen tiefen des 79iger-jahres haben wir verlassen, und hoffentlich werden die 80iger in leuchtendere höhen führen. also: oro et laboro – bete und arbeite!“ Everest starb vor fast genau einem Jahr, am 28. Jänner 2017.

Das ist also eines von zwei Vorhaben, die ich mit Chris Scheuer zu bereden hatte. Diese Stoffe aus unseren Schubladen zu heben. Das zweite ist in einem Bündel von Blättern begründet, das mir Autor Peter Köck (laut Poststempel) am 30. November 1988 geschickt hat. Das war wenige Monate, bevor er (am 1.9.1989) in einem Donaukanal ertrunken ist.

Der Schöpfer der „Overdreamfolie“ beendete den beigelegten Brief seiner Typoskript-Sendung mit: „Wenn Gleisdorf nicht so verdammt nahe an Graz wär… Hast nicht mal Lust, nach Wien zu kommen?“ Ich denke, es ereignete sich etwa 1988, daß Eisendle Graz verließ und nach Wien ging, denn ich war noch in der Gleisdorfer Rathausgasse zuhause, wo er mit seiner Frau und dem recht winzigen Sohn jener Jahre zum Abschied vorbeikam.

Ich belasse es bei diesen wenigen Hinweisen darauf, daß ein Schriftstellerleben in Graz, wenn wir von Freelancers sprechen, so seine Härten hat, die dort offenbar viele nicht durchstanden; wie etwa auch Franz Innerhofer, der 2002 keine Perspektive mehr finden konnte. Ich war 1985 aus Graz weggegangen und hatte 1992 unter den Händen eines vorzüglichen Chirurgenteams die Gelegenheit verpaßt, mich in diese Serie eher spektakulärer Lebensabschlüsse einzureihen. (Ich war mit meiner hochbeinigen und bärenstarken Honda unter einen LKW-Zug geraten.)

Was meine Generation und die Steiermark angeht, speziell Graz, hat sich inzwischen eher ein gutes Stück Spießerkultur durchgesetzt, in welcher Landes- und Stadtbedienstete sowie Menschen im Lehrberuf markant vertreten sind, also Menschen in passablen Stellungen, mit gesicherten Krankenständen und solidem Pensionsanspruch.

Das ergab allerhand Trennlinien gegenüber uns Gesindel in der freien Wildbahn. Das sind nun, wohlgemerkt, soziale Kategorien und keine Kategorien der Kunst. Allerdings mag das, zu den Gründen gehören, warum sich über den steirischen Kulturbetrieb hauptsächlich ein erstickender Schleier von Diskurslosigkeit gelegt hat, der nur gelegentlich und an wenigen Stellen von etwas Vitalem durchbrochen wird. Damit will ich mich aber hier gar nicht weiter aufhalten.

Ursula Glaeser, die sich mit Michaela Brückmüller bezüglich dieser Station in der Akademie Graz verständigt hatte, notierte kürzlich bei einem Aviso der Ausstellung auf Facebook, daß es hier einen Bezug zu Helmut Eisendle gäbe, für den auf kuriose Art gilt, was ich auch zu Helmut Schranz notiert hab; daß nämlich sein Denken und seine Texte mich über etliche Abschnitte einfach überfordert haben.

Nun hat sich das in einem überschaubaren Zeitfenster grade so verdichtet. Gedanken an diese Künstler, die nicht mehr da sind. Ernst M. Binder, Helmut Eisendle, Peter Köck und Helmut Schranz. Die haben etwas gemeinsam. Ich erinnere mich an sie als sehr kluge und sehr emotionale Menschen, an denen ich eine deutliche Warmherzigkeit geschätzte habe und die nicht dazu neigten, auf Kosten anderer zu expandieren. Soviel sentimentales Erinnern mußte nun sein. Aber dann geht es noch um etwas anderes, das mich schon lange fesselt.

Von Aby Warburg hab ich den Hinweis auf ‚kulturelle Engramme’, die seiner Vorstellung nach ‚mnemische Energie’ speichern. Das ist eine sehr fesselnde Theorie, um zu begreifen, wie Kultur funktioniert. Die basiert demnach auf einem Gedächtnis der Symbole und Bilder, aus dem Warburg das Konzept des kollektiven Bildgedächtnisses ableitet.

Anders als Maurice Halbwachs, der das Medium des Kollektivgedächtnisses ganz wesentlich auf mündliche Weitergabe gestützt sah, hat sich Warburg auf „Objektivationen von Kultur“ konzentriert.

Jan Assmann griff solche Vorstellungen von den Objektivationen der Kultur in seinen Arbeiten über Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität auf. Dabei beachtete er nicht bloß, was wir zum Beispiel unter „hohen Kunstwerken“ verstehen könnten, sondern auch ganz triviale Artefakte, in denen er „mnemischer Energie“ ortet.

Das brachte Assmann zur faszinierenden Idee, daß sich in kultureller Formgebung kollektive Erfahrung kristallisieren würde, deren Sinngehalt sich in der Berührung blitzartig wieder erschließen könne; und zwar sogar über Jahrtausende hinweg.

Was das gerade mit uns und dieser Situation zu tun hat? Sie kennen gewiß diesen klischeehaften Satz, jemand, der gestorben sei, lebe in unserer Erinnerung weiter. Es ist eine Metapher von mäßiger Eleganz. Aber wo Kunstschaffende sich auf ihre Arbeit konzentrieren, entstehen Ereignisse und Ereignislinien, die sich innerhalb eines größeren Gewebes da und dort verdichten und weiterwirken. Daß jemand dabei individuell auf die Ewigkeit schielt, halte ich für äußerst langweilig. Was weiterlebt, ist von ganz anderer Natur.

Ich will das nicht als eine esoterische Deutung verstanden wissen. Es handelt im Kern davon, daß alles, was uns gelingt, auf den Vorleistungen anderer beruht. Das ist es auch, wie ich heute den Kanon, genauer: Kunstkanon, schätze; als ein Koordinatensystem, aus welchem ich Anregungen empfange. Diese Summe der Vorleistungen anderer Menschen, versehen mit einigen Deutungen und Bewertungen. Ich verstehe das im Sinn von Maler Markus Lüpertz, der meint, die Kunst sei hauptsächlich dem Vergleich mit sich selbst gewidmet, sie sei "immer Renaissance", stelle sich den Jahrhunderten, ringe dabei mit sich und den Fragen nach Qualität, nach Vollendung. (Lüpertz lehnt jegliche Kunst ab, die „pädagogisch“ wird.) Das bringt demnach die Prozesse und Arbeitsergebnisse mit der Ewigkeit in Verbindung, nicht die Kunstschaffenden.

Die „mnemischer Energie“ von Werken, auch von ganz trivialen Arbeitsergebnissen, lädt also dieses Potential auf, und zwar als Teil dessen, was Assmann die kulturelle Formgebung kollektiver Erfahrung deutete. In dem Zusammenhang steht, was ich kürzlich mit Chris Scheuer debattiert habe. Die Konzentration auf Fragen und Aufgabenstellungen, die wir dann mit künstlerischen Mitteln bearbeiten, führt zu Prozessen und Artefakten, deren Wirkung sich als ein Potential der erwähnten Objektivationen unserer Kultur festigt.

Das sind unsere wesentlichen Aufgaben. Dabei bleibt es vorerst einmal eher nachrangig, ob solche Arbeit auch gleich ihr Publikum findet. Und das beliebte Gezänk rund um Publikumszahlen als Belege für was auch immer schrammt an diesen Zusammenhängen völlig nutzlos vorbei. Freilich mag es für Kunstschaffende angenehm sein, von einem größeren Publikum wahrgenommen zu werden. Wer das bevorzugt, kann sich darum bemühen, wir wissen alle, wie das geht.

Das Kulturmanagement, aber auch Politik und Verwaltung, stützen sich gerne auf dieses Quantifizierbare, etwa um Legitimation zu generieren, um den Aufwand von Mitteln zu erklären etc. Das sind verständliche Gründe, das sind teils betriebswirtschaftliche Kategorien, aber das spielt im Kernbereich der Kunst keine wesentliche Rolle, außer diese Fragen gehören konzeptionell zu einem Werk. (Bonmot: Der meßbare Teil der Welt ist nicht die Welt, sondern bloß der meßbare Teil der Welt!)

Genau solche Klarheiten, ob sie nun explizit oder nur implizit vorkommen, vermisse ich heute leider in weiten Bereichen von Politik und Verwaltung. Ich finde sie aber als treibende Kraft im Leben mancher Kunstschaffender, zu denen die oben genannten auf jeden Fall zählen: Binder, Eisendle, Köck, Schranz… Ich kann mich nicht erinnern, daß sie sich vor der Welt oder im Betrieb wichtig gemacht hätten. Radikale Persönlichkeiten, von ihrem Tun durch nichts abzubringen, mit ihren Fragen, Themen und Aufgaben befaßt.

Das ist sehr wesentlich, womit wir beschäftigt sind, wenn wie unsere Existenzen als Freelancers in diesem Land gegen alle Anfechtungen zu befestigen suchen. Es ist wie eine Art trunkener Unvernunft.

Nun aber demnächst diese Ausstellung von Arbeiten der Michaela Bruckmüller, Bilder von betörender Tiefe, mit einer Kompetenz im Einsatz der Wechselspiele von Farbe, Licht und Dunkel, wie ich sie in der Gegenwartskunst eher selten finde: „…sollst sanft in meinen Armen schlafen…“

- Akademie Graz

- An solchen Tagen: Das erweiterte Buch (Eine Schnittstelle)