Ein Mensch: Cogito#

(Als Descartes geirrt hat)#

von Martin KruscheUnsere Kultur ist reich an Beispielen vielfältiger Leibfeindlichkeit. Allerhand zwischen plumper Gewalttätigkeit und spirituell begründetem Kasteien. Es finden sich kontrastreiche Nuancen, in denen eine innere Instanz den Leib abwertet, mitunter abwehrt. Diese menschliche Merkwürdigkeit läßt sich rund um die Welt feststellen. Ich nehme an, wir sind auf Erden die einzige Spezies, der sowas einfällt.

Der sich kasteiende Asket hat gute Gründe, der Gewalttäter auch. Frauen zeigen ebenso ein abenteuerliches Spektrum von verhaltensoriginellen Modi, die dem eigenen Körper zusetzen. In solchem Zusammenhang fällt mir unter anderem die Tendenz auf, sich selbst als „Sklave seiner Hormone“ zu deuten, als von Emotionen beherrscht.

So als wäre das phantastische Sortiment spektakulärer Substanzen, die in uns wirken, eine Art Fremdherrschaft, der wir argwöhnisch begegnen müßten. So als wäre da ein autonomer Geist, von dem wir erwarten, daß er in diesen Zusammenhängen regiert.

Ich traue solchen Deutungen überhaupt nicht. Sie kommen mir sehr cartesianisch vor. Als Descartes sein „Cogito“ in die westliche Kultur gestanzt hat, sind wir möglicherweise falsch abgebogen. Sein „ego cogito, ergo sum“ erscheint mir immerhin in der Rückübertragung als erklärbar; wenn ich heutiges Wissen auf damals anwende.

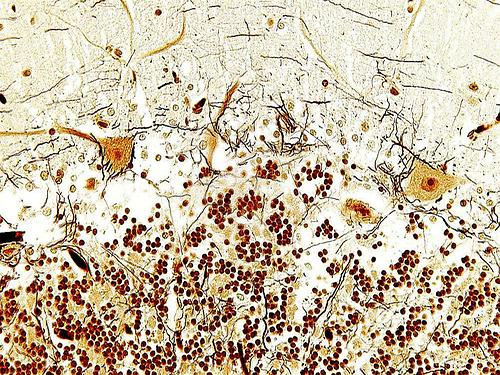

Wir können uns gegenwärtig durch bildgebende Verfahren anschauen, welche Neuronenensembles im menschlichen Kopf feuern, wenn jemand denkt, tut, empfindet, was auch immer. Wir haben Verfahrensweisen, um zu klären, welche neuronalen, welche chemischen Vorgänge im Menschenleib dabei wirksam werden. Das alles konnte Descartes (1596-1650) nicht wissen.

Etwas plüschig ausgedrückt: Ich meine eher, wir haben nicht, wir sind all diese Vorgänge. Ohne die Hormone, die Neurotransmitter und was sonst noch alles in uns strömt, wären wir doch bloß mäßig lebendige Fleischstücke.

Wer je durch einen Unfall Nervenläsionen hinnehmen mußte, wie ich das erfahren hab, war folglich live dabei, als Fachleute sich bemühten, beschädigte Bahnen wieder herzustellen und zu beleben. Das schafft zumindest eine Vorstellung, wie jenes cartesianische Cogito dabei nicht völlig egal, aber doch ungefähr ein Nebenschauplatz ist.

Ich neige heute zur Ansicht, der Verstand ist nicht unser Regent, aber immerhin der Geschäftsführer. Nur wenn zwischen ihm und dem gesamten Team einige Ausgewogenheit der Kräfte gelingt, läuft der Laden rund.

Nun kann ich zwar bei aufkommenden Unklarheiten den Verstand befragen, nicht aber etliche andere Instanzen, die in mir wirken. Daraus folgt einigermaßen zwingend, daß wir mit dem Cogito allein nicht hinreichend gerüstet wären, um ein Leben gelingen zu lassen. Ziehen Sie daraus Ihre Schlüsse!

- Home: Ein Mensch (Über die Conditio humana)

- Official Bootleg (Eine Erzählung, Phase III)