Mythos Puch: Werkstolz#

(Die Markierung im Umbruch)#

von Martin KruscheWenn sich vertraute Lebens- und Arbeitsbedingungen radikal ändern, geht es mir in der Neuorientierung sehr wesentlich darum, eher nicht in eine falsche Richtung zu rennen. (Wie angewachsen stehenzubleiben wäre in solchen Zeiten fatal.)

Daher frage ich mich und andere, was wir aus dem alten Abschnitt in die neue Ära mitnehmen sollten, um uns selbst in einem vorläufigen Irrgarten mehr oder weniger gut zurechtzufinden. Was immer unsere Werkzeuge können und tun, wir können und unabhängig davon betrachten und klären, was uns für das Menschsein wichtig erscheint.

Ich nenne ein etwas polemisches Beispiel. Irgendwann wollte niemand mehr Geigen bauen, wie es Amati, Guarneri oder Stradivari gekonnt haben. Was gäben einige Interessensgruppen heute dafür, wenn dieses Wissen noch verfügbar wäre?

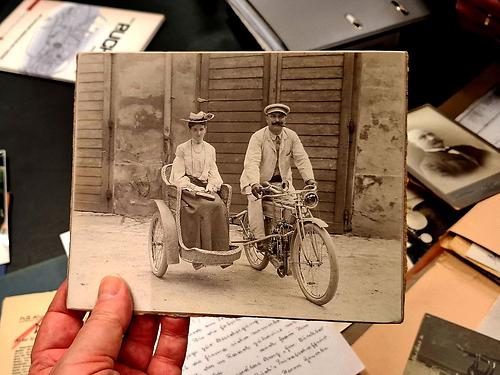

Bei unserem Puchianer-Treffen ließ sich verdichten, auch unterstreichen, was ich in einer Reihe der Vorgespräche schon im Blickfeld hatte. Massenproduktion kommt heute zwar nicht umfassend ohne die Kompetenzen des traditionellen Handwerks aus, aber weitreichend. Das hat sich klar gewandelt.

Technologiesprünge#

Produktionsmethoden wurden Hand in Hand mit den Bauweisen vieler Massenprodukte völlig verändert. Ohne das nun im Detail zu strapazieren, möchte ich es so zusammenfassen: Es kam eine gewaltige Automatisierungswelle in Gang, die vielen Menschen noch rätselhaft ist.Dazu gehört, daß Industrieroboter und Fertigungsstraßen teilweise mit selbstlernenden Systemen gekoppelt sind und daß leblose Gegenstände heute eigenständig miteinander kommunizieren können. Anlagen müssen aber erst einmal konzipiert, aufgebaut und gewartet werden.

Da haben Menschen immer noch gut zu tun. Doch Fabriken von heute bieten vielfach gravierend weniger Arbeitsplätze als zuvor. Dies gehört freilich zum Wesen von Automatisierungswellen. Ich gehe auf diese Aspekte hier nicht weiter ein, weil wir uns bei jenem Grazer Round Table anderen Fragen gewidmet haben. In meiner Themenstellung „Alte Meister und junge Virtuosen“ hatte ich das zu unterstreichen versucht.

Mit uns saßen am Tisch etliche Mechaniker und Ingenieure, die in den 1940er und 1950er Jahren geboren wurden. Sie haben ihr Brot zwar in der Massenproduktion verdient, dort aber oft in Bereichen gearbeitet, wo man die Fertigkeiten und Tugenden des traditionellen Handwerks haben mußte, um einen guten Job zu machen.

Handwerk und Tugenden#

Was damit gemeint ist? Entlang weniger Punkte läßt es sich leicht skizzieren. Wißbegier ist eine wesentliche Eigenschaft. Dabei nützt dann ein angemessenes Sozialverhalten, weil niemand alleine schlau ist. Viele der Meister legen Wert darauf, Teil eines starken Netzwerks zu sein. Egal, ob es um Problemlösungen oder um das Beschaffen von speziellen Teilen geht. Wir finden in solchen Milieus freilich auch Eigenbrötler, über die sich moderat sagen läßt: sie sind nicht sehr gesellig.Neben der Wißbegier zähle ich als spezielle Tugend weiters ein Bedürfnis, daß jemand seine Sache um ihrer selbst willen gut machen möchte. In alter Zeit lautete das Motto: „Ehre dem Handwerk!“ Wer sich um solche Qualität bemüht, hat dadurch die Aussicht, Werkstolz zu erleben.

Wenn man sich in solchen Zusammenhängen über Jahre oder Jahrzehnte bewährt, entfaltet das naturgemäß eine andere Wirkung auf die eigene Identität, auf das Selbstbewußtsein, als es Posieren und Großmäuligkeit erlauben.

Sie ahnen nun vielleicht, daß mir Qualitäten, wie ich sie hier andeute, nicht bloß bezüglich der Produktion und Wartung von Gütern als wesentlich erscheinen. Ich bin überzeugt, das brauchen wir auch in jeder Art menschlicher Gemeinschaft. Etwa: „Man sagt nur, was man kann und man kann, was man sagt“. Oder wie es Karl Haar einmal ausgedrückt hat: „Was ich lehre, das kann ich auch.“

Freilich ist das an Gegenständen leichter zu überprüfen als an menschlichen Eigenschaften. Das Ding funktioniert oder funktioniert nicht. Es läuft gut, mäßig oder gar nicht. Es hält, wackelt oder bricht. Was in all diesen Zusammenhängen an Redlichkeit festgestellt werden kann, ist auch in anderen Lebensbereichen von Belang. Redlichkeit? Daß ich den Eindruck bekomme, zwischen dem Denken, dem Reden und dem Tun einer Person bestehe ein respektables Fließgleichgewicht.

Stiehlt mir also jemand mit großer Klappe bloß die Zeit? Haben die Beiträge der Person Hand und Fuß? Kann ich was fragen, wenn ich mich nicht auskenne? Bin ich nach so einer Begegnung vielleicht etwas klüger als davor, aber mindestens nicht blöder?

Ich darf voraussetzen, daß diese Zusammenhänge in so einer Runde, wie ich sie eben erlebt hab, ungeschrieben Geltung haben. Hackler, Handwerker, Ingenieure. Die erfahrenen Praktiker und die Vertreter der Maschinenwissenschaft. Ich sehe, da gibt es dann auch keine Rangspielchen, keine Hierarchie. Wer was drauf hat, bewegt sich mit den anderen auf Augenhöhe.

- Round Table #1 (Startseite)

Weiterführend#

Dieses Treffen fand in der Verlagsräumen der Edition Keoper statt. Dort werde ich in Kooperation mit Anita Keiper und Robert Fimbinger komplementär noch weitere Arbeitstreffen realisieren. Siehe zu diesem Thema auch:- Die Ehre des Handwerks (Ein Blick auf die nächsten Umbrüche des Metiers)