Kaiserwahl - Reise - Kaiserkrönung#

Inhaltsverzeichnis

- Kaiserwahl - Reise - Kaiserkrönung

- Von Genua nach Mailand

- Aufenthalt in Innsbruck und neue Entscheidungen

- Um Bayern herum nach Frankfurt am Main

- Die Krönung zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches (deutscher Nation)

- Die Kosten und Symbolsprache

- Der Kaiser und das Goldene Vließ

- Siehe auch das 500 Seiten Buch von E.Lanz Karl VI

Von Genua nach Mailand#

Am 7. Oktober ankerte der zukünftige Kaiser in der Bucht bei Vado bei Savona (Mittelmeer, links vom "Stiefel"). Einen Tag später hatten Großbritannien und Frankreich ihre einseitigen Präliminarien offiziell unterschrieben. Philipp Ludwig Wenzel Graf von Sinzendorf war längst mit den Kurfürsten zusammengetroffen und hatte sie letztendlich überzeugt den Habsburger ihre Stimme zu geben. Am 12. Oktober als Karl genuesischen Hafenboden betrat, wählten die fünf Kurfürsten – ohne Bayern und Köln! – innerhalb von 15 Minuten Karl zum offiziellen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Wegen der zwei fehlenden wittelsbachischen Kurfürsten konnte Ludwig XIV. die Wahl des Österreichers nicht mehr verhindern. Es waren damals aufregende Momente. Damals hielt Prinz Eugen vorsichtshalber mit seiner Streitmacht eine französische Armee, die sich dem Rhein näherte in Schach. Einen Tag später traf Karl mit seiner Kutsche in Mailand ein, wo er mit Wratislaw zusammentraf und mit ihm gemeinsam erste Konferenzen abhielt. Herzog Viktor Amadeus II. von Savoyen hieß ihn willkommen. Die Italiener behandelten Karl wegen der antiitalienischen Außenpolitik seines Vorgängers äußerst kühl. Ende Oktober erhielt der "Kaiser" Nachricht von der für ihn erfolgreich verlaufenen Kür. Er hatte es ja erwartet. Wer hätte denn sonst außer ihm Kaiser werden sollen? Aus seiner Sicht bestätigte und bekräftigte die zufriedenstellend verlaufene Kaiserwahl seinen Anspruch auf das Königreich Spanien. Im November huldigten ihm seine lombardischen Untertanen. Er bemühte sich leutselig zu geben – das dürfte wegen seines absolutistischen Weltbildes ein vergebliches Unterfangen gewesen sein. Im Mailänder Dom nahm er am Festgottesdienst teil.Kardinal Imperiali überreichte ihm im Auftrag des Papstes einen wertvollen Tabernakel mit einem Ostensorium für ein Partikel vom Kreuze Christi. Diesen hervorragenden Sakralgegenstand, angefertigt von Giovanni Giardini da Forli und Pietro Paolo Gelpi, nahm Karl VI. mit und ließ ihn später in die (Geistliche / Kaiserliche) Schatzkammer der Wiener Hofburg übertragen. Der Heilige Vater hoffte, dass der neue Kaiser ihm gegenüber wohlwollend verfahren werde. Karl VI. besichtigte wohl wie es sich für einen hohen Ehrengast, der auch Kunst schätzte, geziemte, die Mailänder Biblioteca Ambrosiana, bewunderte dort Tizians "Anbetung der Könige" und studierte den von Leonardo da Vinci erstellten "Codex Atlanticus" und bewunderte vermutlich das vom gleichen Meister geschaffene "Letzte Abendmahl"-Secco im Kloster Sta. Maria della Grazie. (Schon damals war das Secco in einem beklagenswertem Zustand.)

Vermutlich besichtigte der neue Kaiser im Kloster Sta. Maria della Grazie u.a. das berühmte Wandgemälde "Abendmahl" (Secco) von Leonardo da Vinci. Allerdings war das Kunstwerk damals in einem beklagenswerten Zustand und eine erste Restaurierung erfolgte 1726.

Aufenthalt in Innsbruck und neue Entscheidungen#

Karl reiste nach Innsbruck weiter, wo er Ende November bis Anfang Dezember offiziell Hof hielt, und er am 24. November die Huldigungen durch die Tiroler Landstände entgegennahm. Hierorts traf er neue Entscheidungen: Er beließ die bisherigen Minister und Räte, darunter Prinz Eugen und Wratislaw in ihren Ämtern und Würden. Sein bisheriger Obersthofmeister Liechtenstein nahm die Funktion eines Premierministers unter dem neuen Kaiser ein. Karl VI, residierte kurz im "Neuen Palast", der vom Tiroler Baumeister Christoph Gumpp (gest. 1672) vor Jahrzehnten erbaut wurde. 1728 wird das Bauwerk zerstört. Interessant. Karl hinterließ doch irgendwie eine Spur der Zerstörung. In der "Altstadt" besah er das "Goldene Dachl", das sein noch berühmterer Vorgänger Kaiser Maximilian I. finanziert hatte. In der Hofkirche nahm er wohl an einer Festmesse teil, wohl auch an anderen Gottesdiensten, bewunderte das mächtige Kenotaph Maximilians I. mitsamt den überlebensgroßen zweieinhalb Meter "schwarzen Mandern". Vielleicht zollte er ihnen irgendwie eine Bewunderung. Angesichts der kunstvollen Verarbeitung – wobei auch unter anderem der Nürnberger Künstler Albrecht Dürer die Entwürfe lieferte. Ehrfurchtsvoll blickte Karl VI. hier – aus seiner Epoche auf über 200 Jahre Geschichte zurück. Die Geschichte seines Erzhauses konnte ihn auch überwältigt wie auch belastet haben.Im Schloss Ambras inspizierte Karl VI. den "Großen Saal", der erst im 19. Jahrhundert als "Spanischer Saal" bezeichnet wurde, wo er auch an einer prächtigen Festtafel teilnahm. Gewiss kannte er auch die vom Renaissance-Künstler Benevenuto Cellini geschaffenen Saliera, ein kostbares weltberühmtes Salzfass, das seit dem 17. Jahrhundert in der Innsbrucker Kunstkammer Erzherzog Ferdinands von Tirol (gest. 1637) – ein Urgroßvater Kaiser Karls VI. – verwahrt wurde. (KHM) Nun dieser Urgroßvater wurde dann Kaiser Ferdinand II., der furchtbare Rekatholisierer.

Um Bayern herum nach Frankfurt am Main#

Karl VI. reiste mit seinem Tross weiter. Er achtete darauf das noch von österreichischen Truppen besetzte Kurfürstentum Bayern keinesfalls zu durchfahren, was aber geographisch schwierig war, fuhr über Füssen (Bayerisch-Schwaben), nach Kaisersheim (Kaisheim, bei Donauwörth, Schwaben) und schlug dann die Route nach Hessen ein. Damals war Spätherbst und gewiss viele Routen vorwinterlich verziert. Seine eigentliche Reiseroute führte ihn über Augsburg (Bayerisch-Schwaben) nach Frankfurt am Main, wo er am 19. Dezember prächtigen Einzug hielt. Unter Jubelschreie aus dem Volk wurde er empfangen.Karl musste eine "Wahlkapitulation" abgeben und beschwören. Eigentlich war das ein schriftlich festgelegter Vertrag mit dem die Wähler einen zu Wählenden Bedingungen (!) für seine künftige Regierung stellten. Diese Formalität war seit dem Mittelalter üblich. Für einen römischen Kaiser ab 1519 in Gestalt von Karl V. Die Wahlkapitulation galt als Grundgesetz des römisch-deutschen Reiches und war die Basis für Vertrauen zwischen den deutschen Fürsten und dem Kaiser. Mit anderen Worten, der Herrscher über halb Europa war machtmäßig eingeschränkt. Karls VI. "Capitulatio perpetua" galt bis 1792. Von dem Moment an wo er seine Unterschrift auf das Dokument setzte stand er in Wahrheit ohnmächtig vor den Kurfürsten, politisch schwach gegenüber. Andererseits konnte Karl VI. über sein Reich verfügen, vor allem über seine eigenen Besitzungen und konnte sich sogar selber mit Besitz belehnen. Was er tat, gereichte zur Meisterleistung der Kompliziertheit – offenbar ein Wesenszug barocker Herrscher opulenter sonnenumstrahlter Größe. Wo der neue Kaiser des römischen Reiches erschienen war, wurde ihm Ehrerbietung zuteil – scheinbar ohne Ende. An den Hauptorten seiner Reiseroute wurden kunstvolle Ehrenmonumente von renommiertem Künstler entworfen und errichtet. So etwa in der freien Reichsstadt Nürnberg – sie war oft Aufenthaltsort verschiedener Kaiser –, wo einst ein Albrecht Dürer lebte und wirkte und wo es sich die Vornehmsten es sich leisten konnten eine antikisierende Triumphpforte für den Habsburger zu errichten. Auf einer Ehrenmedaille wurde diese an antike Vorbilder gemahnende Konstruktion der Nachwelt erhalten. Später – 1728 – wird in Nürnberg eine Brücke nach dem Kaiser – bzw. dem Kaiserpaar benannt werden, und sie wird 30.000 Fiorino (Gulden) kosten. Nürnberg, die Stadt aus der das weltberühmte Nürnberger Ührlein hervorkam, wo ein traditioneller Christkindlesmarkt abgehalten, und wo ein fürchterliches Regime einmal entsetzliche Rassengesetze publizieren wird …

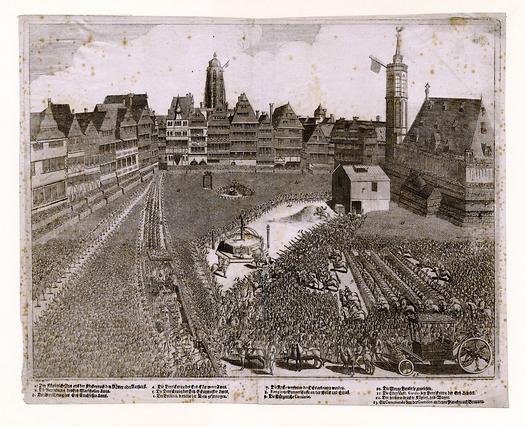

Die Krönung zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches (deutscher Nation)#

In Frankfurt am Main wurde Karl am 22. Dezember 1711 im dortigen gotischen St. Bartholomäus-Dom zum 31. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gekrönt. Das Innere der Kirche war damals völlig barockisiert. Im Kaiserdom war es damals die fünfte Kaiserkrönung seit 1562 und fünf weitere folgten noch bis 1792. An der Pforte zum Dom wurde er vom Kurfürst-Erzbischof von Mainz, Schönborn, empfangen.Die Kosten und Symbolsprache#

Billig war das Unternehmen "Kaiserwahl und -krönung" nicht. Jener geistliche Kurfürst von Mainz, übrigens der Onkel des Reichsvizekanzlers Friedrich Karl Graf von Schönborn, erhielt vom Habsburger, weil dieser seine Kür zum Kaiser durchgezogen hatte 150.000 Gulden. Ich schätze das auf eine Million Euro. Im Zusammenhang der Aufenthaltsvorrechte wurden den "Wiener" Juden – vertreten von Samson Wertheimer – 148.000 Gulden für die Krönungsfeiern abgenötigt. Nach der Feier verteilte Reichserbschatzmeister Sinzendorf kostbare Krönungsmünzen aus Gold und Silber im "Volk". Auf ihnen befand sich erstmals das Regierungsmotte Karls VI.: "Constantia et fortitudine", frei gedeutet "Mit Beständigkeit und Tapferkeit". Karl sah sich nun als erneuerter Karl der Große – und das ohne an jenen (einstigen Fleisch gewordenen Mythos) heranzureichen. So wurde er auch auf diesen Münzen abgebildet … Heute sind diese Medaillen wunderschön anzuschauende Kunstwerke, die mühevoll von Patina und Staub befreit gehalten werden müssen. Die Tradition der Erinnerungsmedaille geht bis ins 15. und 16. Jahrhundert zurück.Der Kaiser und das Goldene Vließ#

Kaiser Karl VI, war auch, wie seine Vor- und Nachgänger, Träger des Ordens vom Goldenen Vließ. Herzog Philipp III. der Gute von Burgund gründete 1429/30 diesen höchsten weltlichen Ritterorden. Die Sage der Argonauten lag da als Vorbild zugrunde. Das allgemeine Rittertum – ethisch und religiös motiviert – dabei ist auf den mittelalterlichen Kreuzzuggedanken zu sehen – zeichnete als ideologische Basis. Zum Ärger Karls VI. und seiner Ahnen gab es im Spanischen Erbfolgekrieg zwei getrennte Orden. Eine bourbonische Variante in Spanien und eine habsburgische in Österreich. Chef und Souverän des spanischen Ordens vom Goldenen Vließ war selbstverständlich Philipp V. und sein frühverstorbener Sohn Ludwig I. Ihre Version war ein reiner Verdienstorden ohne Aufwand, der sogar Nichtadligen oder Protestanten verliehen werden konnte. Aber Österreicher waren davon ausgenommen. Noch heute wird dieser Orden vom spanischen Monarchen verliehen. Die Habsburger aber hielten krampfhalber am katholischen Ideal und an der Hochadelspflicht fest. Als Karl VI. Spanien verlassen hatte, nahm er die Ordensschatzkammer und das dazugehörende Ordensarchiv nach Wien mit. Noch in Frankfurt am Main legte er am 8. Januar 1712 als Vorsitzender und Souverän die Eidesformel ab. Danach ernannte er 21 Ritter – Angehörige der österreichischen, böhmischen und ungarischen Hochadelsschicht und entsprechend wenige Spanier und Italiener. Nur am Rande sei angemerkt, dass er seinen Schwiegergroßvater Herzog Anton Ulrich eine Goldene-Vließ-Ehrung zukommen hatte lassen.Der Kaiser residierte über Weihnachten und Jahreswechsel in Frankfurt am Main. Erstmals wurde ihm Glückwünsche für das neue Jahr 1712 als Kaiser geboten.

Siehe auch das 500 Seiten Buch von E.Lanz Karl VI#

![Krönungsmünze Silberabschlag Vorderseite Kaiserkrone CAROLUS [...] ELECTUS [...] CORONAT [...] 1711 Krönungsmünze Silberabschlag Vorderseite Kaiserkrone CAROLUS [...] ELECTUS [...] CORONAT [...] 1711](/attach/User/Lanz%20Ernst/Kaiser_Karl_VI._und_seine_Welt/Kaiserwahl_-_Reise_-_Kaiserkr%C3%B6nung/scaled-250x248-Kr%C3%B6nung_Karl_VI_Av%20%28Bearbeitet%29.png)