Bis zum Anschlag#

(Popkultur als Rahmenbedingung und Arbeitsinhalt)#

von Martin KruscheJung zu sterben war für uns nie eine Option. Ich bin überzeugt, weder Janis Joplin, noch Jimi Hendrix, noch sonst jemand aus dem Kreis derer, die nicht alt wurden, fanden den Tod einladend. Inzwischen ahne ich, es braucht einiges an Mumm, in die Jahre und Jahrzehnte zu kommen, sich selbst gelegentlich im Blickfeld zu halten, wie man nach wie vor an seinen Träumen und Obsessionen arbeitet, dabei mit so manchem Detail um Vereinbarkeit ringt und schließlich feststellen darf: die Grundrichtung stimmt immer noch.

Das sind keine Heldengeschichten, das sind fast schon banale Aspekte sehr vitaler Kräftespiele, auch dann, wenn einem die Kraft gerade ausgeht. Wenn ich James treffe, genieße ich die völlige Unaufgeregtheit in seinem Dasein. Wer so eine Biographie hat, braucht keine großen Gesten. Da liegt schon in einer Handbewegung einiges Gewicht, völlig egal, ob das bemerkt wird oder nicht.

Als Jim Cogan 1946 geboren wurde, hatte sich der Staub des Krieges gerade erst gelegt und alle waren von diesen barbarischen Jahren wund. Solche Kindertage wurden vom Mangel geprägt und von all dem Ungesagten, das unter dem Teppich bleiben mußte, da es um einen radikalen Neubeginn ging. Die Erosionen der ethischen Konzepte, die Schutthalden in den Herzen vieler Menschen bei all der Knappheit von Gütern, müssen ein Klima erzeugt haben, das uns heute schwer vorstellbar ist. Das sorgte für neue Frontstellungen.

Als Teenager erlebte Cogan, wie Burschen mit langen Haaren und Mädchen mit kurzen Röcken in den Grazer Straßen das Ziel von überraschenden Attacken werden konnten. Beschimpfungen, Anspucken, solche Artigkeiten waren keine Seltenheit. Ich kam zehn Jahre nach ihm auf die Welt und durfte das auch kennenlernen, da war ich noch keine Fünfzehn. Als ich im Sommer auf einer Großbaustelle etwas Geld verdient hab, waren österreichische Bauarbeiter geneigt, mir mit ihren Brotmessern die Haare zu stutzen. Davor bewahrten mich jugoslawische Gastarbeiter, die ihnen sehr konkret in den Arm fielen.

Cogan erzählt, daß er durch die Wände der elterlichen Wohnung gelegentlich Swing im Glenn Miller-Sound zu hören bekam, auch Boogie-Piano. Die Steiermark war zu jener Zeit unter britischer Besatzung. Da gab es an Radiosendern für deren Armee das British Forces Network und für die Einheimischen die zivile Sendergruppe Alpenland.

Der maßgebliche Sendemast dafür ist übrigens bis heute als Radiosender im Einsatz, stammt noch aus der Nazi-Zeit und ist inzwischen der letzte seiner Art, ohne weiteres Beispiel. (Dazu gehört übrigens ein U-Boot-Motor, ein riesiges Dieseltriebwerk, als vormals genutztes Notstromaggregat.)

Radiosendungen, Schallplatten, erst viel später tauchten Tonbandgeräte in privaten Haushalten auf. Da prallten dann natürlich Welten aufeinander. Wer den Krieg überstanden hatte, war eventuell irritiert bis verstört, wenn die Kinder sich nun von Little Richard, Woody Guthrie oder Bob Dylan etwas vom Leben erzählen ließen. Davor hatten sich in Graz allerdings schon allerhand Subkulturen etabliert, in denen etwa Jazz sehr aktiv gespielt wurde. Das riß nie mehr ab und schlug sich zum Beispiel in einer renommierten Jazzabteilung an der Grazer Kunstuniversität nieder.

Diese Entwicklung hatte freilich schon während des Nationalsozialismus seine kulturellen Vorläufer, die ebenso angefochten wurden, wie später ihre Kinder und Enkel, was freilich unter auflaufender SA auch lebensgefährlich sein konnte. Diese Avantgarde des Unbändigen war noch in meinen Jugendtagen über einen kuriosen Begriff präsent. Mopeds, die es bei uns ab 1954 gab, wurden damals unter anderem als Schlurf-Raketen bezeichnet.

Wie wichtig diese Fahrzeuge waren, kann man noch heute ermessen, wenn einem Jim Cogan Fotos vom Besuch eines Fahrzeugmuseums zeigt und dabei eine ganze Serie vorlegt, die verschiedene Modelle der Lohner Sissy zeigt. Ein Moped, das heute kaum noch jemand kennt.

Swing und Schlurf#

Von der sogenannten Swing-Jugend, die sich gegen die Hitlerjugend abzugrenzen suchte, wird erzählt, daß sie ironisch mit „Swing heil!“ grüßen mochte. Eine österreichische Variante solcher Jugendformationen wurde vom vorhin erwähnten Schlurf belebt. Das Wort stand für eine Person, aber noch in meiner Jugendzeit auch für eine Haartracht in der Variante „Lange Matte“. Dazu gehörten bei Burschen ferner markante Koteletten, wie wir sie bei den Rockabilly-Leuten gesehen haben.Zu diesem Thema gibt es übrigens eine interessante Diplomarbeit von Anton Tantner, die hier als PDF-Datei verfügbar ist: „Schlurfs. Annäherungen an einen subkulturellen Stil Wiener Arbeiterjugendlicher“ (Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien). Damit will ich deutlich machen, die Wurzeln der Popkultur, wie wir sie erlebt und auch mitgetragen haben, reichen weit zurück.

Ab 1969 war Jim Cogan erst im Duo, dann mit dem Trio „International Travellers“ unterwegs. Sänger und Bassist Alex Rehak kam von „Hide & Seek“ dazu. Ab 1971 nannte sich die Gruppe „Turning Point“, was Cogan von einem gleichnamigen John Mayall-Album aus dem Jahr 1969 hergeleitet hatte. Diese Formation kam dann flott in die Charts und setzte einige sehr schillernde Akzente.

Zu jener Zeit hatten sich Kleinbürgertum und Proletariat noch an einer vereinfachten und daher zweiwertigen Kulturkonzeption festgeklammert, die ihnen von Kreisen des Bildungsbürgertums zurechtgezimmert wurde. Es galt zwischen Hochkultur und Volkskultur zu unterscheiden. Also zwischen den verdünnten Formen einer höfischen Kultur in ihren zeitgemäßen Abwandlungen und zwischen dem, was der Pöbel so trieb, falls ihm das Leben gerade etwas Freizeit gönnte.

In diesem Spannungsfeld entfaltete sich eine bürgerliche Repräsentationskultur, für die man sich qualifizieren mußte, falls man irgendwo dazugehören mußte. Dazu gehörten üblicherweise auch allerhand Tugenden wie Selbstbeherrschung, gepflegtes Auftreten, makelloser Dresscode etc. Doch deswegen wurde der Pöbel ja nicht in Ruhe gelassen. Die Volkskultur war der Vorwand, um subalterne Schichten zu belehren, zu erziehen. Das sieht man diesem Genre bis heute an, wenn sich zwischendurch etwa Traditionsschützer und Brauchtumsbewahrer dem Lauf der Zeit und neuen (Un-) Sitten entgegenwarfen.

Zwischen diesen beiden Polen, der Volkskultur und der Hochkultur, hatte sich nun die Popularkultur breit gemacht. Das stützte sich freilich unter anderem auch auf Erfahrungen aus dem Nationalsozialismus. Massenkultur in großen Inszenierungen. Der effiziente Einsatz von Massenmedien, da vor allem der „Goebbels-Schnauze“, also dem Radio, welches als „Volksempfänger“ in möglichst alle Haushalte kam. Dazu das Kino als äußerst massentaugliche Kultureinrichtung. Kontrollierte Printmedien sowieso.

Fast beiläufig dann so etwas wie Heavy Metal, bestens geeignet, unsere Eltern an den Rand des Wahnsinns zu bringen. Black Sabbath, Iron Butterfly, manche Hadern von Led Zeppelin und für mich natürlich das Album „Machine Head“ von Deep Purple. Tunes, die bei meinem Sohn Gabriel heute ein mildes Lächeln auslösen und die bei seinen Metal-Erfahrungen mit einer leichten Bewegung ins Museum wischt.

Muddy Waters & Co.#

Wir haben alle auf Muddy Waters gehört, als er uns verkündete: „Otis Redding said it, you know the blues got a soul / Queen Victoria said it, you know the blues got a soul /Well the blues had a baby and they named the baby Rock & Roll“. Er hatte diesen Song 1977 für das Album „Hard Again“ bei Blue Sky Records eingespielt. (Es wurde das Jahr, in dem ich meinen Beruf als Buchhändler von einem Tag auf den anderen hinwarf, um fortan als Künstler zu leben.)Zuvor waren wir also in dieser skurrilen Dichotomie gefangen. Wir sollten der Hochkultur mit Ehrfurcht begegnen und die Volkskultur vorzugsweise in „unverfälschter“ Art schätzen, also bildungsbürgerlich aufgebrezelt. Dazwischen rangierten die popkulturellen Phänomen als „Schmutz und Schund“. Wenn man etwa mit „Schundhefteln“ (Comix) erwischt wurde, konnte man dafür Schläge kassieren. Die „moderne Kunst“ wurde von ahnungslosen Leuten ohne besonderes Kunstinteresse demonstrativ als „Dreck“ verachtet. (Das Phantasma von der „entarteten Kunst“ ist bis heute nicht aus der Welt.)

Das hätten wir ja eigentlich inzwischen geklärt, seit His Bobness Dylan 2016 den Nobelpreis für Literatur erhalten hat und Patti Smith von ihren Emotionen überwältigt wurde, während sie in der Stockholm Concert Hall für ihn „A Hard Rain’s A-Gonna Fall“ sang. Aber nein, die Kontroversen gehen natürlich weiter. Und da klingt noch immer: „I met a young woman whose body was burning / I met a young girl, she gave me a rainbow / I met one man who was wounded in love / I met another man who was wounded with hatred / And it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard / It’s a hard rain’s a-gonna fall“. (Quelle)

Milieus#

Cogan kommt aus der Arbeitswelt. Als Kind trieb er sich oft allein in einer prächtigen Werkstatt herum, denn sein Vater war bei der Post für die Betriebsbereitschaft der elektrischen Paketzustellwagen verantwortlich. Also kennt Cogan von jenem Betrieb her auch Marken wie Austro-Fiat, Gräf & Stift oder Saurer, sah überdies, was die Alliierten nach Kriegsende an Fahrzeugen zurückgelassen hatten. Jeep, Dodge, GMC… Die waren dann Teil der Fuhrparks der heimischen Wirtschaft.In seiner Lehrzeit als Schildermaler mußte Cogan manche Arbeiten erledigen, die seinem Chef zu unerheblich waren. So etwa den Sportwagen eines Mannes mit Startnummern zu versehen. Der Besitzer war für seinen spektakulären Fahrstil annähernd stadtbekannt, eigentlich: berüchtigt. Da seine und meine Großmutter am Ruckerlberggürtel Nachbarinnen gewesen sind, kannte ich gängige Klagen darüber, daß die Frauen um ihr Leben fürchteten, wenn der Bub mit seiner Karre rasant um die Ecke kam.

Cogan durfte als kleinen Bonus für seine Arbeit am Fahrzeug dann als Beifahrer herausfinden, wie das so geht, wenn einer über gehobene Fahrtüchtigkeit verfügt und im Automobilrennsport etwas zählt. Das wurde später unter dem Motto „Nur quer bist wer“ von Rallye-As Walter Röhrl sehr populär gemacht, von dem es hieß, er habe den Fliegenschiß nicht auf der Windschutzscheibe, sondern an den Seitenfenstern kleben gehabt. Cogans Kunde hieß übrigens Jochen Rindt und war unser aller unangefochtener King of Cool. (Er kam 1970 auf der Rennstrecke von Monza ums Leben.)

Praktische Legendenbildung#

Es bleibt ein wenig rätselhaft, warum wir damals in derart beengten Verhältnissen groß werden mußten. Vielleicht war die tiefe Korruption fast aller Menschen, wie sie ein Krieg mit sich bringt, der Grund für Versuche einer umfassender Disziplinierung. Traumatisierte Kriegsheimkehrer, couragierte Frauen, die derweil zuhause selbst die schwierigsten Bedingungen in allen Arbeits- und Lebensbereichen bewältigt hatten, Versprengte und Vertriebene. Nicht zu vergessen all die Täterinnen und Täter, die nun Kreide fraßen und zu ihrem Schicksal beteten, daß sie nicht auffliegen würden. Und natürlich jede Menge zerrütteter Ehen, viele davon im Krieg sehr flüchtig geschlossen. Ein sehr belastetes Klima.Selbstverständlich hatten uns unsere Eltern verschwiegen, daß die unmittelbare Nachkriegszeit nicht bloß eine Ära der Nöte, des Verzichts, der Disziplin und des Wiederaufbaus gewesen ist. Ganz im Gegenteil. Was heute zum Beispiel in der Literatur (nach Harald Jähner) „Wolfszeit“ genannt wird, hatte natürlich auch ganz andere, sehr unbändige Seiten. Davon sahen wir freilich nichts in den betulichen Unterhaltungsfilmen und in erbaulichen Schriften unserer Kindertage. Da durften uns Leute wie Luis Trenker und andere Herzchen, die bei den Nazi Karriere gemacht haben, unterhalten, belehren, erfreuen.

Selbstverständlich hatten viele von unseren Leuten ihre hemmungslosen Momente gehabt, was so manches Kind mit auffallend getönter Hautfarbe oder mit eigentümlich geschnittenen Augen zwischen uns setzte. Das ist inzwischen Teil der Zeitgeschichte, wurde in den Archiven vermerkt. Manche von uns konnten erleben, daß Schlachtfelderfahrungen vielen Männern jegliches moralisches Konzept zerschlagen hatten. Auch die Frauen waren nicht alle so streng, tugendhaft und zurückhaltend, wie man uns weiszumachen versuchte. Dafür wurden sie dann um so härter an die Ketten gelegt. Aber wer von uns wollte auch bloß irgendwas von unseren Eltern als sexuelle Wesen wissen? Lieber nicht! Überdies hatten wir mit unserer eigenen Sexualität genug zu tun.

Weichspüler und harte Kontraste#

Was der Rock & Roll herüberschwappen ließ, handelte freilich auch von Zügellosigkeit und von einer unverblümten Sprache. Es war zwar nicht aufzuhalten, wurde aber nach Kräften durch weichgespülte Rock-Surrogate wie Peter Kraus oder Cornelia Froboesss abgefangen. Udo Jürgens und Rex Gildo im Kontrast zu Jerry Lee Lewis und Roy Orbison. Da ist noch gar nicht von jenen Schwarzen die Rede, denen wir so viel verdanken, deren Sklavengeschichten zu äußerst direkten, ungeschminkten Erzählungen führten.Wir hatten neben Bombentrichtern noch Baracken gesehen. Im Mississippi-Delta war den Blues-Größen oft weit weniger Dach überm Kopf der Standard. Wenn Buddy Guy vom One Room Country Shack erzählte, kam von einer anderen Seite: „I was born by the river in a little tent“, wie es Sam Cooke im epochalen „A Change Is Gonna Come“ gesungen hat. (Suchen Sie im Web die Version von Brian Owens and Thomas Owens, Vater und Sohn im Duett!)

„I go to the movie and I go downtown / Somebody keep tellin' me don't hang around / It's been a long, a long time coming / But I know a change gonna come, oh yes it will“… Das kannten wir genauso. Die gleichen Ermahnungen und immer wieder der Hinweis: „Nächtes Jahr wird es besser.“ (Wurde es ja auch.)

Rebellen und andere Flaschen#

In meiner Erinnerung waren es eher die Spießer und Mittelschicht-Trutschen, denen es dann gefiel, sich für „Rebellen“ zu halten. Trinkfreudig durch die Nächte zu ziehen, den Blues zu spielen, Gedichte zu schreiben, das empfand ich nicht als Ausdruck einer Rebellion, sondern als legitimes Lebenskonzept. Da war es schon eher eine Outcast-Sache, wenn man schwere, alte Motorräder fuhr, denn als maßgebliches soziale Statement galt der Privatbesitz eines repräsentativen Autos. Der auf dem Motorrad galt als jemand, dem so viel sozialer Aufstieg nicht gelungen war.Cogan hatte mir beigebracht, wie man die Blues Harp spielt, das „Zupferl“, und daß man davon mehrere Exemplare in verschiedenen Tonlagen braucht. Von Janis Joplin kam die Anregung zu Southern Comfort, Jack Daniels galt als Cousin von Charlie Daniels und wenn ich mit Schriftsteller Helmut Eisendle (†) im Theatercafé gestrandet bin, dauerte es bloß einige Drinks lang, bis er sagte: „Weißt du was? Jetzt gehen wir eine Kulturveranstaltung stören.“

Dazwischen war Regisseur Herbert Großschedl (†) zu bestaunen, der immer die schönsten Frauen an seiner Seite hatte und damals eine Novelle von Wilhelm Muster verfilmte. Das bot für einen Proletenbuben wie mich einmal mehr Hinweise auf einen wesentlichen Autor, nämlich Muster, von dem ich vorher noch nie etwas gehört hatte. In jenen Tagen hieß Ernst M. Binder (†) noch Everest und die Nächte waren ein endloses Durcheinander von Emotionen, Musik, Kabarett, Literatur, Malerei, einfach alles, alles, alles. Wir brauchten also keine Rebellen-Attitüde, denn wir waren ohnehin Randfiguren, was man laufend zu spüren bekam…

Kultur für alle#

Dieser Zwischentitel bezieht sich auf ein anregendes Buch von Hilmar Hoffmann, das ich hier nicht weiter bespreche, aber das erwähnt sein will. Derweil wurde die Volkskultur von der Unterhaltungsindustrie und vom Tourismus überrannt, so daß man heute völlig neu klären müßte, was der Begriff überhaupt bezeichnet, was er ein- und was er ausschließt. Der Terminus Hochkultur hat sich ohnehin erledigt, denn was immer er bezeichnet, handelt von einem Milieu, das in keinem von uns irgendein Begehren weckt, dazugehören zu wollen.Wenn ich mir heute von der zarten Patricia Petibon „Lascia ch'io pianga“ vorsingen lasse, wahlweise von der spröden Charlotte Hellekant „He Was Despised“, dann ist das keine Hochkultur-Angelegenheit, sondern mein ganz banales Genießen künstlerischer Stoffe aus allen Genres. Dabei spielen Inklusion und Exklusion auf irgendeiner Meta-Ebene überhaupt keine Rolle, sondern es ist bloß das Werk und seine Darbietung wichtig, meine Wahrnehmungserfahrung, mein Vergnügen daran.

Dahinter steht aber immer noch, daß Menschen den Kulturbetrieb als Distinktionsmaschine benutzen, daß Geschäftsleute Kunst und Kultur nach wie vor zu Mägden des Marketings machen, daß bürgerliche Formationen gerne Lagebildung und Lagerbindung vorantreiben, um sich so Vorteile zu verschaffen. Und auch wenn es heißt, man müsse scheitern dürfen: besser nicht! Der Mangel an Geschäftserfolg wird auch in meinem Milieu geahndet und kann allerhand mitleidlose Posen hervorbringen.

Genau das war schon vor sechzig Jahren in dieser bipolaren Aufstellung von „Volkskultur versus Hochkultur“ intendiert, praktiziert. All diese Dünkelhaftigkeit, von der das geistigen Leben eines Landes beengt wird. All diese Geschäftsmodelle, an denen man zugrunde gehen kann, damit ein anderer seine Quote verbessert. Deshalb, so denke ich, diese Schubladen.

Die Popkultur hat das aufgebrochen. Nein, genauer, es waren konkrete Persönlichkeiten, wie eben auch Jimy Cogan, die einfach ihr Leben drangegeben haben, um auf diese Kräftespiele einzuwirken, Nischen aufzumachen. Er hatte sich im Musikbereich seine Felder erschlossen. Zeigte der Markt daran gerade kein Interesse, kehrte er einfach in die konventionelle Arbeitswelt zurück.

Das war über viele Jahre das Lastwagenfahren. Von Rotterdam, Hamburg oder vom griechischen Volos aus in die Türkei, in den Irak, gerade zu Zeiten, da man als Lastwagenfahrer auf solchen Routen zu einer bedrohten Art gehörte. Das wirkte auf seine Musik zurück, die er nie aufgegeben hat.

Nun war es ausgerechnet der 8. Mai 2019, an dem wir nach Graz fuhren, um im Museum für Geschichte gemeinsam durch die Ausstellung "POP 1900–2000. Populäre Musik in der Steiermark" zu gehen. Was die Nachkriegszeit betrifft, war James ein maßgeblicher Akteur dieser Entwicklung.

Der 8. Mai, das muß heute vielleicht wieder erläutert werden, ist der Tag, an dem sich die Kapitulation der Deutschen Wehrmacht jährt, als der Faschismus sich geschlagen geben mußte. Das ist uns beiden nicht egal. Freilich wurde die Popkultur kein Phänomen, das sich wirksam gegen solche Entwicklungen richtet, womöglich dafür instrumentalisieren ließe. Die Popkultur bietet selbstverständlich auch für alle häßlichen Seiten von Menschen illustre Beispiele.

Aber sie hat doch die eigenartige Qualität, daß sie den Tryannen nicht längerfristig dienstbar ist und aus sich heraus letztlich Lebensweisen nahelegt, wenn nicht sogar fordert, die für eine Tyrannei unmöglich verwertbar sind. Das ist keine Garantie, sondern eine Empfehlung. Wir bleiben ja stets selbst dafür verantwortlich, wohin die Reise geht. Aber darin liegen schon ein paar besondere Optionen. Und das Leben? Bis zum Anschlag! Um es mit der angebrachten Tiefe und Ernsthaftigkeit auszudrücken, sage ich es mit Neil Young: „My my, hey hey / Rock and roll is here to stay / It's better to burn out / Than to fade away / My my, hey hey.“

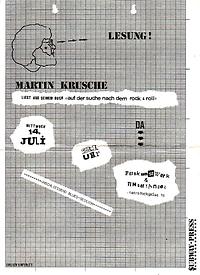

Ein Text anläßlich der Ausstellung „POP 1900–2000. Populäre Musik in der Steiermark“ (15.03.2019-26.01.2020) im "Museum für Geschichte", Graz