Da gibt’s kein Dort#

(Über Veränderungen im Verhältnis von Zentrum und Provinz)#

von Martin Krusche

Prolog#

Für die Praxis einer regionalen Wissens- und Kulturarbeit hatte ich in den 1980er Jahren zu klären, was mit dem Thema „Zentrum-Provinz“ anzufangen sei. Der Begriff Region boomte und es beschäftigte uns ein vielfach darstellbares Gefälle im Verhältnis der Peripherie zum Landeszentrum. Volkskundler Hans Haid hatte dabei mit seiner Initiative „Pro Vita Alpina“ wie auch Wissenschafter Albert Herrenknecht mit „Pro Provincia“ regelmäßig für Denkanstöße gesorgt.

Damit war in dieser Szene, so nannte wir das Feld autonomer Kulturinitiativen („Initiativen-Szene“), ein Teilbereich aktiv, in dem es keine noble Distanz zu Provinz und Volkskultur gab, sondern – ganz im Gegenteil – eine aktive Befassung mit diesen Zusammenhängen, wobei freilich die Ambition bestand, daß Provinz nicht mit provinziell assoziiert werden möge.

Spuren dieser Debatten und dieser Arbeit finden Sie bis heute im Genre Volkskultur. So zum Beispiel im Internet in der E-Publikation „Volkskunde in Österreich. Bausteine zu Geschichte, Methoden und Themenfeldern einer Ethnologia Austriaca“, verfaßt für den Österreichischen Fachverband für Volkskunde, herausgegeben von Olaf Bockhorn, Helmut Eberhart und Dorothea Jo. Peter (Innsbruck 2011). Hans Haid legte in „Volkskunde / Volkskultur zwischen Pflege und Kulturarbeit“ ein paar Kriterien vor, die auch noch nützlich waren, als Anfang der 1990er Jahre Österreich an das Internetprotokoll TCP/IP angeschlossen wurde, also der Zugang zu einem „Netz der Netze“ (Internet) möglich wurde. Damit taten sich für die Entwicklung einer österreichischen Netzkultur ganz neue Optionen auf. (Wir hatten vereinzelt schon davor Erfahrungen mit Online-Möglichkeiten gesucht.) Aber auch der konventionelle Kulturbereich änderte sich damit.

Hans Haid schrieb: „In der Phase des unbedingten Rettens, Konservierens, Pflegens ist ein weitaus überwiegender Teil der heutigen Verbände der Volkskultur stecken geblieben. Damit läßt sich keine Gegenwelt herstellen. Damit bleiben aufklärerische, fortschrittliche, emanzipatorische Bewegungen im Sinne von Büchner und Hans Kudlich und sogar von Erzherzog Johann und erst recht von Michael Gaismair auf der Strecke.“

Das war in den 1980ern vor allem auch deshalb eine interessante Herausforderung, weil wir damals merkten, daß sich in Europa eine Neue Rechte formierte, um sich auf den Weg in die Machtzentren zu begeben. Leuten auf diesem Terrain haben mit einem Revival des Nationalismus aus dem späten 19. Jahrhundert politisch reüssiert. Durch sie wurden sehr klischeehafte Vorstellungen von Heimat, Volk und Kultur instrumentalisiert. Das ließ sich stellenweise ganz gut mit bestehenden Institutionen und deren Inhalten in Verbindung bringen. Diese Klischeebilder eines Volkes und seiner Kultur korrespondierten sehr harmonisch mit den Auffassungen in vielen Kulturreferaten, ohne sich dabei auf eine nähere Befassung mit unserer Kulturgeschichte einzulassen, oder wenigstens zu unterscheiden, daß Volk als Demos (Staatsvolk) eine politische Kategorie ist, während Volk als Ethnos eine kulturelle Kategorie darstellt.

Auf dem Weg zu Klärungen, was denn nun was ist, auf daß Provinz nicht provinziell sei, schlug Hans Haid vor: Die Organisationen und Gruppen der Volkskultur-Praxis könnten nach folgenden Kriterien beurteilt werden, ob sie a) die traditionelle Funktion, b) die didaktische Funktion und c) die innovatorische Funktion wahrnehmen.

So ging es in jenem Jahrzehnt, den 1990er Jahren, dann rasant in eine völlig neue Mediensituation hinein, von der man sich versprechen konnte, daß sie so manches Gefälle zwischen Zentrum und Provinz einebnen werde, daß sie uns in der Provinz helfen könne, etliche Standort- und Ressourcennachteile zu kompensieren. Genau das war und ist wichtig, denn bis heute ist offensichtlich, daß sich bei uns und von uns ein bestehendes strukturelles Gefälle generell nicht verschieben läßt. Um es an einem Beispiel deutlich zu machen: Das heimische Kulturbudget macht innerhalb der hundert Prozent des steirischen Landesbudgets keine zwei Prozent aus. Von diesem auffallend geringen Anteil werden rund zwei Drittel in der Landeshauptstadt verwendet, den Rest muß sich die übrige Steiermark teilen. Diese Diskrepanz zeigt sich auch im Augenmerk von Politik und Journalismus auf die kulturellen Aktivitäten und in anderen Details.

Intermezzo#

In Österreich denkt man gerne an Maria Theresia, die vorzugsweise Kaiserin Maria Theresia genannt wird, obwohl sie das nie war, nämlich Kaiserin. Aber so genau ist es mit unserer Sozialgeschichte eben nicht. An ihrem Vater ist einerseits bemerkenswert, daß er dafür sorgen konnte, eine Frau an die Spitze des Staates zu führen, denn das war bei uns davor nicht üblich. Karl VI. Franz Joseph Wenzel Balthasar Johann Anton Ignaz ist andererseits für uns interessant, weil er einige Post- und Kommerzstraßen bauen ließ, die das imperiale Zentrum Wien mit seiner Peripherie verbanden.

Der Kaiser befahl 1722 den Bau von fünf Straßen, durch die alle Teile der Monarchie zu einem besseren Austausch mit der Hauptstadt kommen sollten, was freilich nicht eine Aufwertung der Provinz zu Lasten des Zentrums meinte. Eine dieser Routen führte aus Wien nach dem Hafen von Triest. Man kann in Graz davon noch Reste unter der offiziellen Bezeichnung Alte Poststraße finden.

Damit möchte ich verdeutlichen, daß Transport und Nachrichtenübermittlung für Politik und Wirtschaft seit jeder gleichermaßen wichtig sind. Es ist in der Umsetzung bloß eine Frage der verfügbaren Technologie, welche Aufgaben sich bezüglich der Infrastruktur daraus ableiten. Und es ist eine Frage dieser Infrastruktur, wie sich Räume dann zeigen, was dabei die Raumüberwindung verlangt, um so auch die jeweilige Vorstellung von Zentrum und Provinz zu prägen. (Ein individuelle Mobilität, gestützt auf den massenhaften Privatbesitz von Kraftfahrzeugen, kennen wir erst wenige Jahrzehnte.)

Ist Ihnen der Begriff „Datenautobahn/Data Highway“ geläufig? Falls Sie Computer schon länger nutzen, werden Sie eventuell noch ein Motiv aus der Zeit vor den USB-Standards kennen, als man zwischen seriellen und parallelen Schnittstellen unterschied. Selbst der Laie konnte einige Datenpfade unterschiedlicher Bauweise am Unterschied der Schnittstellenkabel und durch die Anordnung der Pins in den Steckern erkennen. Ich hab in „Provinzialnachrichten aus den Kaiserl. Königl. Staaten und Erbländern“ vom Jahr 1784 eine amüsante Analogie entdeckt, die etwas davon anschaulich macht, als man damit befaßt war, „Verderbnisse“ der Kommerz- und Poststraßen zu ergründen.

Der Bericht besagt: „Wer auf seinen Reisen nur ein wenig ein Beobachter seyn will, dem fällt sie so gleich ins Aug. Die tiefen Geleise, welche die Räder der Frachtfuhren auf diesen prächtigen Strassen machen, sind eine Schande für jedes Land, welches zuläßt, daß sie in kurzer Zeit von den schmalen Räderreifen dieser ungeheuren Massen verdorben werden, die sie, wie ein scharfes Messer ein Stück Brod, durchschneiden. Es ist unbegreiflich, daß man noch nicht eingesehen hat, daß durchaus eine Proportion zwischen der Breite der Räderreifen eines leichten Kabriolets oder einer Kalesche und zwischen jener der Räderreifen eines Lastwagens sey, und die Aufsicht dieser Breite den Personen anvertraut werden müsse , welchen die Sorge für die Post- und Kommerzstraßen aufgetragen ist. Der einzige Unterschied zwischen Radreifen eines leichten Fuhrwerkes und jene von einem mit etlichen Tausend Pf. beladenen Frachtwagen besteht darinn, daß letzterer zwar stärker und dicker von Eisen sey; aber an Breite des Gleises ist kein Unterschied.“

Darin wird überdies das stete Problem erkennbar, Massengüter über Land zu befördern, weshalb man bis zur Verbreitung der Eisenbahn zu solchen Aufgaben hauptsächlich Wasserwege nutzte.

Da aber Handelswege dafür sorgen, daß sich Handelszentren herausbilden, die gewöhnlich einen erhöhten Wohlstand entwickeln, liegen in diesen Motiven einige Hinweise, woher und woraus wir unsere Vorstellungen vom Verhältnis zwischen Zentrum und Provinz bezogen haben.

Was heißt Provinz?#

Für den Ausgangspunkt einer Erörterung bewährt sich ein simples Bild. Ein Ort wird zum Zentrum, indem er seine Peripherie zur Provinz macht und von dort Ressourcen einholt, Talente und Rohstoffe abzieht. Was dann bleibt, wird zu einem Markt gemacht, der sich bewirtschaften läßt, indem man die billigen Rohstoffe zu teuren Produkten wandelt, die verkauft werden müssen. Die Steiermark war in der Antike Teil der römischen Provinz Norikum. Die Bürger der Ewigen Stadt wähnten sich als Bewohner des Zentrums der Welt. In diesem Zentrum hatte man -- dank effizienter Eroberungen -- immer mehr und mehr an Provinz zu verwalten, so daß es 395 nach Christus zu einer Teilung des Imperium Romanum kam. Diese Teilung in Ostrom und Westrom betonte ein neues Zentrum: Byzanz/Konstantinopel, heute Istanbul. In diesem oströmisch geprägten Teil Europas lagen die zwei osmanischen Provinzen Bosnien und Herzegowina, derer sich das habsburgische Österreich Ende des 19. Jahrhunderts bemächtigte, um so eine Kolonialisierung des Balkans einzuleiten.

Es gibt einen erstaunlichen Essay, der online im „Projekt Gutenberg“ verfügbar ist. Josef Ritter von Neupauer diente sich seinem Herren an, indem er an des Kaisers Motto „Viribus unitis“ einen ausführlichen Vorschlag festmachte, wie man diese osmanischen Provinzen zugunsten des Zentrums Wien ausplündern könnte und wie dazu mit den Menschen vor Ort zu verfahren sei, damit sie einem das nicht unnötig erschweren.

Es ist eine exemplarische Darstellung des Konzepts einer Provinzialisierung, 1884 in Wien publiziert: „Viribus unitis. Wie könnte die europäische Cultur nach Bosnien verpflanzt werden?“ Neupauer äußert sich darin diensteifrig: „Behufs Civilisirung und wirthschaftlicher Hebung des Occupationsgebietes auf der Balkanhalbinsel wird folgender Vorschlag gemacht.“ Dazu wollte er eine Company gegründet sehen, die er zynischerweise „Zadruga“ nannte. (Zadruga ist das südslawische Wort für Genossenschaft.) Diese Firma sollte sich Land und Leute verfügbar machen. Das zynisch gehaltene Dokument ist so anregend wie aufschlußreich, wenn man etwas über das Verhältnis Zentrum-Provinz erfahren will.

Neupauer empfahl dem Kaiser: „Der »Zadruga« wird das Recht eingeräumt, auf dem Occupationsgebiete ein im voraus festgesetztes, zusammenhängendes Terrain bis zur Maximalausdehnung von 250 Quadrat-Meilen dergestalt successive, nöthigenfalls durch Expropriation zu acquiriren, dass nicht nur aller Grund und Boden, sammt Häusern, Bergwerken und Industrie-Etablissements, sondern auch alle Communicationen, Strassen, Wasserwege etc., etwa mit Ausnahme der bereits bestehenden Eisenbahnen, in deren Privateigenthum übergehen. Von diesem Rechte macht die »Zadruga« zunächst nur einen begrenzten Gebrauch und erweitert die Erwerbungen durch freien Handkauf und nöthigenfalls Expropriation nach Massgabe der materiellen, moralischen und civilisatorischen Erfolge, welche sie erzielt.“

Kleiner Einschub: Das steht in einer Tradition aus der Renaissance, als inspirierte Sekretäre ihren Fürsten allerhand Denkschriften verfaßten, in denen sie Ideen ausbreiteten, wie man sich Menschen gefügig machen kann, wie Politik sich einsetzen ließe, um auf Kosten der Menschen den eigenen Vorteil zu vergrößern.

Der Florentiner Niccolò di Bernardo dei Machiavelli ist vermutlich die prominenteste Persönlichkeit dieses Genres und zugleich ein interessantes Role Model. Die klugen Sekretäre von Florenz gelten bei uns als die Vorfahren dessen, was wir heute unter dem Begriff Schriftsteller verstehen. In dem Zusammenhang die saloppe Behauptung: Provinz wird auch immer herbeigeschrieben.

Zurück zu Ritter von Neupauer und seinem Machwerk. Wohin solche Denkweise geführt hat, ist gerade heuer, 2018, beachtenswert. Der Versuch, solche Ambitionen als Kolonialherr umzusetzen, fand in den Schüssen von Sarajevo einen willkommenen Anlaß zu einer entsprechenden Aggression.

Was ein zeitlich und territorial eingegrenzter Krieg der Habsburger gegen Serbien werden sollte, um sich auf dem Balkan eine Machtposition zu sichern, eskalierte über komplexe Bündnisse zum Großen Krieg. Als dieser Krieg vor hundert Jahren beendet wurde, war Österreich um keine Kolonie gewachsen, sondern etwa auf das heutige Territorium geschrumpft. Damit mußten die Verhältnisse zwischen Zentrum und Provinz bei uns neu geordnet werden. Das schafft bis heute Diskussionsstoff, wenn man etwa bedenkt, wie die aktuelle Regierung Österreich gerade aufhorchen ließ, als sie Rom brüskierte, indem politisches Personal das Thema Südtirol in die Medien wuchtete. Am 19. Dezember 2017 berichtete Die Zeit: „Die neue rechtskonservative Regierung in Wien will den Südtirolern die doppelte Staatsbürgerschaft anbieten. In Italien löst das Vorhaben teilweise Unmut aus.“

Ähnlich brisant das Thema Kosovo, zu dem sich Österreichs Vizekanzler Strache im Februar 2018 exponiert hatte, als er diesen kleinen Staat einem anderen, nämlich Serbien, öffentlich zurechnete. Am 12.02.2018 war zu lesen: „Der ‚Presse’ liegt der deutsche Originaltext des ‚Politika’-Interviews vor. Darin heißt es: ‚Kosovo ist zweifellos ein Teil Serbiens.’ Straches Sprecher hatte dies bestritten.“ Das sind aktuelle Beispiele, wie Gebiete als Provinz markiert und zu (Macht-) Zentren in Beziehung gesetzt werden.

Provinz als Stadt-Land-Verhältnis#

Ich habe zwei Männer in einer Kontroverse erlebt. Dabei stieg einer, als ihm seine guten Gründe knapp wurden, von Argumenten zur Sache auf ein Argument zur Person um. Dieser Trick wird seit der Antike empfohlen, wenn man eine Debatte zu seinen Gunsten wenden möchte. Der Mann bellte sein Gegenüber an: „Habt’s ihr überhaupt einen Kirchturm?“ Ein erstaunliche Kriterium, das eine Hierarchie zwischen Ortschaften herstellen soll.

Kirchtürme tauchen auch in anderen Zusammenhängen auf. So in der Empfehlung, man möge über die Kirchturmspitze hinausblicken, um weiter zu sehen, als der Tellerrand reicht. Der Wunsch, die Kirche im Dorf zu lassen, bekommt dabei eine nachvollziehbare Färbung. Dieses Motiv hat weit mehr Gewicht, als man vorerst annehmen möchte. Leonardo Benevolo gibt in seinem Buch „Die Stadt in der europäischen Geschichte“ (1999) einige interessante Hineise auf Kirchtürme, unter anderem: „So entsteht während des 14. Jahrhunderts jene verästelte polyzentrische Struktur, die noch heute für Europa kennzeichnend ist: 130 000 Kirchtürme, die die französische Forschung auf dem Kontinent zwischen dem Mittelmeer und dem hohen Norden zählt, häufig in enger Nachbarschaft, das heißt, in den Gegenden mit der größten Bevölkerungsdichte fünf oder zehn Kilometer auseinander gelegen, dabei aber mit zahlreichen Unterschieden in der Sprache, in der Architektur, in Sitten und Gebräuchen, in Wünschen und Zielen.“ Damit bekommt die Frage, ob jemand im eigenen Ort einen Kirchturm habe, eine interessante Färbung. Benevolo meint: „Die geschlossene Stadt, das Gegenstück zum offenen Land, nimmt seit dem 12. Jahrhundert Einfluß auf ihre gesamte Umwelt.“

Ende des 18. Jahrhunderts leistete James Watt mit der Optimierung der Dampfmaschine einen fundamentalen Beitrag, um die Wirtschaft Europas völlig zu verändern. Die bald schon mobile Kraftquelle befreit Produzenten von der Ortsbindung etwas durch Wasserräder. Es werden fahrbare Dampfmaschinen gebaut, Lokomobile, später auch dampfgetriebene Fahrzeuge, Lokomotiven. Ein wachsendes Eisenbahnnetz macht es nicht bloß möglich, den Transport von Massengütern endlich auch über Land zu realisieren. (Bisher war man dazu hauptsächlich auf Wasserwege angewiesen.) Die Eisenbahn war auch ein wesentlicher Faktor der Raumüberwindung und der zeitlichen Synchronisation des Kontinents. So kam die Erste Industrielle Revolution in Gang.

Clemens Zimmermann schrieb in „Die Zeit der Metropolen“ (1996) über solche Prozesse: „Seit dem 19. Jahrhundert dominierten die Metropolen die Richtung, das Tempo und die Formen der gesellschaftlichen Entwicklung.“ Auch das ist ein auffallender Aspekt im Zentrums-Provinz-Verhältnis. Zimmermann: „Da sie zu wirtschaftlichen Knotenpunkten mit überlokaler und überregionaler Bedeutung wurden, wo sich Ressourcen akkumulierten und neue Technologien häufig zuerst angewendet wurden, zeichneten sich hier die ökonomischen Entwicklungen am deutlichsten und frühesten ab.“ Plausibel, daß sich solche Entwicklungen in unserem Denken abbilden. Zimmermann weiter über Metropolen: „Sie waren darüber hinaus durch den besonderen Geltungsanspruch charakterisiert, Stätten exemplarischer sozialer Erfahrungen zu sein.“

Aus solchen Prozessen entstehen natürlich auch ideologische Konzepte. Zimermann: „Die Metropolen waren nicht nur allein Zentren von Kultur und Wissenschaft, wichtig waren institutionelle Neuerungen, die innovative Verhaltensweisen gleichsam arrangierten.“ Der Autor nennt dabei Warenhäuser, wie sie Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, als anschauliche Beispiele. „Warenhäuser waren Orte moderner Verhaltensformen, an denen Entgrenzung bisheriger ständischer und klassenspezifischer Schranken stattfand.“ Ganz klar, daß jemand, der aus der bäuerlichen Welt kam und solche Plätze besuchte, diese Stätten irritierend erleben mußte. Wer in solchen Zentren lebte, konnte sein Selbstverständnis zum Beispiel dadurch stärken, daß er die Bewohner anderer Räume abwertete.

Aus solchen Kontrasten ergaben sich Ressentiments, die ich noch in meiner Kinderzeit ungeschminkt erlebt habe. Einerseits waren meine Großeltern Cäcilia und Richard aus der rauhen Obersteiermark nach Graz gezogen, wo sie bis zum Lebensende in einem Ensemble von Zimmer, Küche plus Klo am Gang lebten. Man merkte ihnen dabei im Verhalten die Herkunft vom Grimming nicht mehr an. Sie hatten sich in der Landeshauptstadt assimiliert. Andrerseits wurde zu jener Zeit in Graz jemand, den man in breitem steirischen Dialekt reden hörte, mit einem merkwürdigen Befund bedacht: „Dem haut der Bauer ins Gnack.“ Wenn also der Tonfall eine Herkunft vom Lande andeutete, meinte man, daß dieser Person ein Bauer ins Genick schlage, was nicht gerade freundlich gemeint war. Das korrespondiert mit einem Aufkleber, den ich an einem amerikanischen Traktor gesehen habe und der erkennbar selbstironisch angelegt ist: "Du kannst den Kerl aus der Farm rausholen, aber nicht die Farm aus dem Kerl."

Um ein greifbares Beispiel zu finden#

Es mag ja sein, daß man in den 1950er Jahren viele Menschen bäuerlicher Herkunft für rückständig halten konnte. Die ganze Steiermark war bis ins 19. Jahrhundert hinein eine sehr rückständige Region gewesen, die Oststeiermark, von der ich viele Eindrücke bezogen hab, geradezu ein Armenhaus der Monarchie. Aber dabei ist es nicht geblieben. Inzwischen haben etliche Regionen in einem Wettrennen um Standortvorteile vieles aufgeholt. Es gibt die Steiermark allerhand Gelegenheit zu einem anerkennenden Staunen, was beispielsweise in Wissenschaft und Technik gelungen ist. Ich nenne nur zwei Beispiele. Was die Automobilentwicklung und den Fahrzeugbau angeht, hat das Bundesland Leute von Weltrang. Außerdem wurden rund zwei Drittel der weltweit eingesetzten Kartensysteme (Scheckkarten, Ausweise etc.) in der Steiermark entwickelt.

Was mich aber viel stärker erreicht hat, sind die Eindrücke einer sich wandelnden Bauernschaft. Bauern, das ist nicht nur ein Metier, ein Berufsfeld. Da reden wir auch von einem sozialen Phänomen mit starken kulturellen Zusammenhängen und einer wuchtigen Mentalitätsgeschichte. Mir fällt auf Anhieb kein anderes Metier ein, das sein Verschwinden in den laufenden Modernisierungsschritten so wirksam abgewandt hätte, indem sich seine Menschen permanent fortgebildet, weiterentwickelt haben. Wer heute noch meint, der „Stadtfrack“ sei dem „Bauernjanker“ a priori überlegen, hat einige Jahrzehnte verschlafen. Zwar ist die Region immer noch Provinz, weil man im Landeszentrum keine Vorteile abzugeben gedenkt, aber provinziell muß die Provinz eben nicht mehr sein.

Um mich nun in der enormen Dimension dieses Themas Zentrum-Provinz nicht völlig zu verlieren, möchte ich es einschränken und eine exemplarische Schilderung vorlegen. In einem Raumschema, das an einer Verkehrsverbindung zwischen Graz und Wien angelegt und festgemacht ist, läßt sich das gut darstellen. Die Südautobahn (A2) entstand von Graz aus erst einmal mit dem Abschnitt bis Gleisdorf. Ab dem Dezember 1969 konnte man diese 30 Kilometer mit dem Auto in einer knappen halben Stunde zurücklegen. Dem folgten nach einigen Jahren rund 50 weitere Autobahnkilometer bis Hartberg. Da ich als Lehrling in den 1970ern die Berufsschule in Hartberg besucht hab, ist mir die alte Route gut in Erinnerung und empfiehlt sich bis heute für eine beschauliche Tour; auch darüber hinaus, um die Gegend an der Bundesstraße, über den Wechsel Richtung, Wien kennenzulernen. Gewissermaßen: eine Menge Provinz. Heute ist die gut ausgebaute Südautobahn von Wien nach Graz und schließlich zur südlichen Staatsgrenze ein selbstverständlich verfügbarer Standard.

Gleisdorf gehört zum Bezirk Weiz und kam dank seiner Verkehrslage zu einigen Vorteilen gegenüber der Bezirkshauptstadt Weiz. Die Autobahn hat in der Gemeinde Hofstätten an der Raab einen Zubringer (Gleisdorf-Süd), einen anderen in der Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf (Gleisdorf-West). Die Kleinregion Gleisdorf verbindet agrarische Welt, Industrie und städtisches Leben. Außerdem kommen hier auf dem Weg nach der Landeshauptstadt Autobusse und Züge aus den anderen oststeirischen Städten durch, aus Weiz, Hartberg, Fürstenfeld und Feldbach. In diesem Gefüge hat eine unausgesprochene aber unübersehbare Konkurrenz zwischen Weiz und Gleisdorf einige Tradition. Dem waren kleine Gemeinden des Bezirks immer wieder unterworfen, nachgeordnet, was sich zumindest teilweise im Zusammenhang mit dem EU-Projekt LEADER verändert hat. LEADER ist eine Abkürzung für Liaison entre actions de développement de l'économie rurale. Das bedeutet: Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft.

Eine Steiermärkische Gemeindestrukturreform, wie sie 2013 vom Landtag Steiermark bestimmt und mit 1. Jänner 2015 abgeschlossen wurde, hat diese Prozesse wesentlich beeinflußt. Die dabei anfallenden Gemeindezusammenlegungen erbrachten neue Beispiele für die Umsetzung des Denkmusters Zentrum-Provinz, was hinter den Kulissen über Jahre für reichlich Konfliktstoff gesorgt hat. Eine öffentliche Aufarbeitung dieser Vorkommnisse ist mir bisher nicht bekannt. Spricht man mit Insidern, sind nach wie vor Kräftespiele erkennbar, die das alte Zentrum-Provinz-Muster reproduzieren.

Paradigmenwechsel#

Der Bezirk Weiz ist von seiner Nähe zu Graz und durch die leichte Erreichbarkeit Wiens geprägt, dank der Südautobahn zeig sich auch Maribor, als ein Zentrum Sloweniens, sehr greifbar. Daraus ergibt sich für den Bezirk ein kurioses Vexierspiel, in dem immer wieder antiquierte Posen durchschlagen. Über viele Jahre bemühten sich Menschen, einen Ausbau der Bundesstraße zwischen Weiz und Gleisdorf (B 64) von zwei auf vier Spuren in Gang zu bringen, weil sie überzeugt waren, damit die wirtschaftliche Situation der Bezirkshauptstadt zu verbessern. Dem war der Verein „Pro Infrastruktur Weiz“ mit dem Slogan „B64X4: Zukunft und Sicherheit für Weiz“ gewidmet. Der Wunsch nach diesem Ausbau soll seit 1981 zu derlei Engagement geführt haben. 2004 gab es dazu eine Unterschriftenaktion.

Am 23. Dezember 2016 berichtet das Magazin WOCHE: „Verein ‚Pro Infrastruktur Weiz’ löst sich nach zwölf Jahren auf, spendet und zieht Bilanz.“ Zu diesem Zeitpunkt war schon lange klar, daß so manches Dorf über eine weitaus bessere Internetanbindung verfügt als etwa Gleisdorf oder Weiz. Es hatten sich schon Fälle herumgesprochen, da Firmen eine Ansiedlung verwarfen, weil sie nicht die benötigten Übertragungsraten auf dem Datenhighway bekommen konnten.

Am 24.11.2014 hatte die WOCHE getitelt: „Breitbandprojekt: Internet im Bezirk Weiz soll schneller werden“. Am 23.06.2015 hieß es da: "Kupferleitungen aufmotzen ist bald vorbei - Glasfaser ist am Zug". Am 15.12.2016 war zu lesen: „Kick-Off für ein flächendeckendes Breitbandinternet im gesamten Bezirk“ Es zog sich hin. Am 15.02.2018 titelte die WOCHE: „Steiermark profitiert von Breitbandoffensive des Bundes“. Dabei hieß es: „Investitionen in den Ausbau des schnellen Internets: Von insgesamt 170 Millionen Euro fließen 50 Millionen Euro in die Steiermark.“ Während ich diesen Text schreibe, liegen gerade wenige Wochen hinter uns, da die Kleine Zeitung am 30. Jänner 2018 titelte: „So möchte der Bezirk Weiz vorne dabei sein“, um uns wissen zu lassen: „Nach Fertigstellung des Masterplans für den Ausbau eines den gesamten Bezirk abdeckenden Glasfasernetzwerks widmet sich die Weizer Breibandinitiative den Schulungen für ihre Partner.“

Das heißt, ein Jahr nach dem regionale Aktivisten ihre Idee aufgegeben haben, eine Bundesstraße auf die doppelte Breite auszubauen, hat man in der Region immerhin schon einen Masterplan für den Ausbau des Datenhighway, für eine zukünftige Internetanbindung mit der Kapazität, welche in der Wirtschaft inzwischen eine Kriterium ist, ob hier ein Firmenstandort in Frage kommt oder nicht. Insider haben mir erzählt, daß Funktionäre der Region auffallend unwirsch reagieren, wenn man dieses Thema öffentlich anspricht. Aus dem Status quo muß man freilich ableiten, hier seien seit Jahrzehnten nicht gerade die „Blitzgneißer“ am Werk, also Menschen, denen man eine schnelle Auffassungsgabe nachsagen müßte. Blättern wir zurück.

Am 13. November 1999 erfuhren wir über die Austria Presseagentur, an jenem Samstag eröffne „Bundeskanzler Mag. Viktor Klima mit der Großveranstaltung ‚Go On! Live’ auf dem Wiener Heldenplatz die ‚heiße Phase’ der Initiative ‚Österreich ans Internet’. Die Aktion soll die österreichische Bevölkerung zur Beschäftigung mit den Informationstechnologien motivieren.“ Im Jahr davor hatten Hannes Selhofer und Susanne Delincée ihren Text „Telearbeit“ im kompakten „Österreich Online ’98 -- Das interaktive Handbuch“ publiziert. Sie unterschieden damals Teleheimarbeit, Telearbeit in Telezentren und Telehäusern, Telearbeit in Satellitenbüros und mobile Telearbeit. Jede dieser Varianten müßte sich letztlich auf ausreichende Leitungskapazitäten stützen können, um wirtschaftliche Relevanz zu erlangen.

Damals wurde zum Beispiel in Telehäuser investiert, auch in der Oststeiermark, um adäquate Übertragungsraten zu liefern. Weder Privatpersonen noch kleine Betriebe hätten sich eine eigene „Standleitung“ leisten können. Jemand wie ich suchte sich für eine Webverbindung per Modem in den nächstgelegenen Knoten einzuwählen. Das war mir vom kleinen Ort Nitscha aus anfangs nur in Wien möglich. Dafür fielen bei aufrechter Verbindung Ferngesprächsgebühren an, bis es auch in Graz Einwahlknoten gab, über die ich dann zum Ortstarif von Telefonverbindungen online gehen konnte. Natürlich beneidete ich Leute an der Grazer Uni oder an der TU, wo akademisches Personal Strukturen mit einem Leistungsvermögen nutzen konnten, von dem ich nicht einmal träumte. (Genau! Derlei macht Unterschiede zwischen Zentrum und Provinz.) Selhofer und Delincée notierten 1998: „Die Telezentren selbst schätzen ihr Zukunft trotz derzeit noch mangelnder Nachfrage recht positiv ein, sie gehen im allgemeinen von einer Kapazitätserweiterung aus.“ So kam es dann ja auch, allerdings entfielen Telehäuser. Dafür hat die veränderte Arbeitswelt inzwischen Büro-Konzepte wie den sogenannten Coworking Space hervorgebracht, worin ich eine Tradition sehe, in der einst die Telehäuser standen.

Im Jahr 1996 verfaßte Reinhold Fleischhacker für die Edition Kleine Zeitung das Handbuch „Internet“. Herbert Paierl schrieb als zuständiger Landespolitiker in seinem Vorwort: „Weltweite Kommunikation zu ermöglichen, ist nicht Kür, sondern Pflicht. Und Vernetzung keine Vision, sondern Überlebensfrage.“ Er schloß diesen Prolog mit den Worten: „Die Informationsgesellschaft ist bereits Realität. Und sie fordert, von uns fit zu machen. (sic!) Das Internet-Handbuch ist ein kleiner, aber konkreter Beitrag dazu.“ (Interpunktionen wie im Buch vorgefunden.)

Auf den Handlungsfeldern autonomer Kulturinitiativen ging es uns damals wesentlich um Medienkompetenz und eine Entlastung von den hohen Onlinegebühren, bei gleichzeitiger Verbesserung der Übertragungsraten. Wir strebten Ende der 1990er Jahre einen Austrian Cultural Backbone an, der Kulturschaffenden freien Zugriff auf ausreichende Übertragungsraten ermöglichen sollte, um jene Medienkompetenzen und Verfahrensweise zu entwickeln, zu erproben und zu vermitteln, die wir für nötig hielten, um ein großes Kulturnetzwerk aufzubauen. Konrad Becker und Martin Wassermair, zwei versierte Kräfte dieses Genres, erzählen von damals faszinierenden Innovationen: „In gewisser Weise war das bereits ein Prototyp für jenes Netzwerk, welches sich Anfang 1999 bei einem Arbeitstreffen in Wien als ‚European Cultural Backbone’ (ECB) formiert hat. Unser Ziel war es, ein europaweites, digitales Kulturnetz aufzubauen. Das korrespondierte auch mit dem Aufbau lokaler Netzwerke und dem Versuch, diese in einem ‚Austrian Cultural Backbone’ (ACB) zusammenzuschließen.“

Die Meko 99 als Angelpunkt#

Unser Hauptereignis jener Tage war die Meko 99 („Medienkonferenz Linz 1999“) unter dem Titel „Kurskorrekturen zur Kultur- und Medienpolitik“. Ich hatte damals den Arbeitskreis #3 (AK3) angeboten, der dem Themenbogen „Kulturelle Kompetenz, Medienkompetenz, Public Access“ gewidmet war. Dabei ging es um Themen wie soziale Kompetenz, künstlerische Praxis, politische Relevanz, den Data Overflow bewältigen, handlungsfähig werden und bleiben, Medien zusammendenken (Konvergenzproblem), kulturelle Kompetenz, Medienkompetenz und Public Access, also um den freien Zugriff auf die gewünschte Infrastruktur.

Es ist vieles nicht so gekommen, wie oder wann wir es uns gewünscht haben. Aber das sind eigentlich unerhebliche Details. In der regionalen Wissens- und Kulturarbeit war von hausaus klar, daß man immer zur Improvisation fähig bleiben muß, weil sich Standortnachteile und Ressourcenknappheit einfach nicht aus der Welt schaffen ließen. Dabei zeigte sich über die Jahre, daß die Neuen Medien, wie wir sie damals nannten, einige sehr effiziente Möglichkeiten boten, diese Nachteile zu kompensieren. Telekommunikation, Teleworking, Telepräsenz, grade in unserer wachsenden Netzkulturpraxis wurde sehr schnell deutlich, daß diese Medien eine reale soziale Begegnung nicht ersetzen können. Aber sie erweisen sich als nützlich, jene Zeiten zu überbücken, bis man wieder an einem gemeinsamen Tisch sitzt. Das hat für den Provinzler schon im Alltag eine ständige Relevanz.

Im Landeszentrum muß ich mir nicht zwingend ein teures Auto halten oder muß es zumindest nicht laufend anwerfen, um Leute zu treffen, mit denen ich mir gerne etwas vornehmen würde. Ich muß nicht einmal immer schon vorab Vereinbarungen treffen, sondern kann zum Beispiel zu Fuß allerhand Orte aufsuchen, wo ich zu manchen Tageszeiten mit größter Sicherheit jemanden treffe, den oder die ich treffen sollte. Das ist in der Provinz unmöglich. Wenn ich ferner auf ein eigenes Auto verzichte, sind viele Plätze nur mehr mit erhöhtem Aufwand zu erreichen und manche Orte mit öffentlichen Verkehrsmitteln überhaupt nicht nutzbar, falls ich am gleichen Tag auch wieder heimkommen möchte.

Bei der Meko 99 trafen sich Kulturschaffende aus ganz Österreich. Menschen aus nichtkommerziellen Zeitungsprojekten, von ersten kulturellen Internetservern und – was zu der Zeit noch ganz jung war – Aktive der Freien Radios, die durch den Fall des Rundfunkmonopols möglich geworden sind. Nimmt man die ganze Vorgeschichte dazu, läßt sich sagen, daß wir inzwischen seit über zwei Jahrzehnten an einer mediengestützten Kultursituation arbeiten, die damals noch von einer Halde offener Fragen umgeben war.

Heute sind die Online-Gebühren unerheblich und wir haben über Smartphones wie Tablets, bestückt mit entsprechenden Apps, eine soziale Situation, die ich so nicht kommen sah. Wenn ich bedenke, wie tief viele Menschen über mobile Geräte in eine permanente Online-Situation verstrickt sind, die uns über diverse Social Media ganz neue Phänomene und Probleme beschert hat, scheint eine nächste Medienkonferenz österreichischer Kulturschaffende fällig. Oder aber das ist eine antiquierte Idee und wir sollten längst ganz andere Auffassungen entwickeln, wo und wie sich Zentrum-Provinz-Verhältnisse herauskristallisieren, respektive ein irrelevantes Denkschema benennen.

Müßiggang und Nasenbluten#

Sind nun „Medienblasen und Echokammern“ als fast schon hermetische Kommunikationssysteme die neue Provinz? Seit der Stammtisch sich zu einet Art relativ geschlossener Diskursraum quasi elektrifizieren ließ und weltweite Öffentlichkeit erhalten hat, sagt das freilich nicht, daß dieser weltweite Zugang zu diesen elektrischen Stammtischen auch ein weltweites Publikum anzieht. Aber seit unbeherrschte bis brutale Verhaltensweisen nicht mehr räumlich begrenzt vorkommen, sondern in der Medienstützung teilweise zu kontinentalen Ereignissen werden, mindestens innerhalb vertrauter Sprachräume, müssen wir vermutlich nachdenken, wovon der Begriff Öffentlichkeit heute handelt.

In diesen Umbrüchen ist das Denkmodell Zentrum-Provinz nicht mehr auf vertraute Art nutzbar, obwohl es offenkundig in vielen Köpfen noch auf vertraute Art wirkt. Da hat sich eine Art neuer Disparität in Raumsituationen aufgetan, worin sich völlig verändert, was wir uns unter öffentlichen Diskursen vorstellen. Dennoch bleiben alte Erfahrungen nach wie vor wirksam. Das hat auch seine banalen Phänomene. Wie oft höre ich als Provinzler die ewig gleiche Frage, wenn sich jemand mit mir Face to Face besprechen möchte: „Bist du bald einmal in Graz?“ Dabei erlebe ich nur wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel ausgerechnet unseren Projektleiter, den erfahrenen Informatiker Hermann Mauerer. Der Initiator dieses Projektes „Kulturwandel durch Technik“ nimmt es für unsere Besprechungen stets auf sich, in die Provinz zu kommen, um es mir leichter zu machen, da ich kein eigenes Auto besitze.)

Die neue Mediensituation hat viel gebracht, um als Bewohner der Provinz nicht mehr so umfassend von Informationsflüssen und Geschehnissen abgeschnitten zu sein, wie es davor gewesen ist, außer man war zu erheblicher Mobilität bereit. Ich schätze es, wenn ich für manche Recherchen den Aufwand einer Fahrt nach Graz oder Wien einsparen kann. Ich finde es wunderbar, daß ich beispielsweise große Zeitschriftenbestände der Österreichischen Nationalbibliothek online durchackern kann, denn das ist enorm zeitintensiv, wobei ich mir nennenswerte Geldbeträge für andere Dinge erspare, wenn ich solche Zeit der Recherche nicht in jenen Städten verbringen muß.

Ich nutze meine Fahrten in die Städte und an andere Orte heute vor allem, um Menschen zu treffen, was ich für völlig unverzichtbar halte. Daß ich aber zum Beispiel Forschungsergebnisse im Web abrufen kann, daß mir viele Universitäten den Zugriff auf Diplomarbeiten und Dissertationen via Internet ermöglichen, ist wunderbar. Wo ich auf konkrete Druckwerke angewiesen bleib, bietet die lokale Stadtbücherei ein Fernleihesystem an, beschafft mir also anlaßbezogen Werke zur Ausleihe, die sich in Datenbanken aufstöbern lassen und ganz woanders lagern. Ich bin in Bücher vernarrt und kann dieses Medium nicht aufgeben. Dabei will ich etliches besitzen, um es als Arbeitsmaterial verwenden und mit Markierungen wie Notizen versehen zu können. Kein Lesegerät ersetzt mir diese Pose, an einem Tisch zu sitzen, mit Büchern zu hantieren, auf solche Art anwesend zu sein. Aber wie unverzichtbar wurden mir zugleich Suchmaschinen im Internet, die mir die Bestände von Antiquariaten auflisten. Ich nütze diese Möglichkeit quer durch Europa und versende per Email meine Anfragen, die stets folgende Floskel beinhalten: „Wünschen Sie Vorauskasse?“ Manche bejahen das, andere liefern so.

Ich könnte das dann per Telebanking abwickeln. Aber solange meine Bank noch Buchungsautomaten im Foyer stehen hat, ziehe ich es vor, rauszugehen und mit den Zetteln zu hantieren. Das halte ich auch mit Büchern des aktuellen Sortiments so, denn zum Glück hat meine Stadt nach wie vor eine Buchhandlung. Die ist im Beschaffen von verfügbaren Titel ja nicht langsamer als manch großes Versandhaus, welches in Österreich zwar Profite macht, aber Steuern vermeidet, also annähernd nichts zu jener Infrastruktur beiträgt, die ich als Provinzler genießen darf und dank derer ich nicht ständig ins Landeszentrum fahren muß.

Als ständig Lesender bin ich ohnehin überfordert, wenn man mir manchmal in der Buchhandlung sagt: „Das geht jetzt noch raus, Sie werden es morgen, spätestens übermorgen haben.“ Offen gesagt, das geht mir zu schnell. Aber darauf hab ich selbst Einfluß, indem ich nicht anderntags gleich wieder hinrenne. Das heißt, ich habe manche Freiheit, die Geschwindigkeit im Lauf der Dinge zu regulieren und muß mich nicht ständig einem hoch getakteten Tempo anschließen.

Gerade die Suche nach Quellen und die Arbeit am Wissenserwerb stehen anschaulich für eine kulturelle Praxis, in der Beschleunigung nur selten Sinn ergibt. Unser menschliches Sosein, unsere Auffassungsgabe, unsere kognitiven Fähigkeiten sind für eine permanente Beschleunigung ebenso wenig geeignet, wie es unser Körper ist. Das kommt mir, wo ich es schreibe, selbst so banal vor, als hätte ich konstatiert: das Wasser ist naß. Dennoch weist viel darauf hin, daß wir uns diese banale Klarheit gesamtgesellschaftlich neu erarbeiten müßten.

Womöglich wäre damit zu beginnen, daß wir die Muße rehabilitieren und ihre Denunziation als Müßiggang, der aller Laster Anfang sei, einer Revision unterziehen. Darin läge übrigens ein wichtiger soziokultureller Beitrag zur Adaption an die kommenden Bedingungen, in denen unsere Arbeitswelten völlig verändert werden. Es wandelt sich radikal, was wir bisher als ein Verhältnis zwischen Zentrum und Provinz kannten. Dazu brauchen wir Adaptionsphasen, in denen wir nicht herumgeschubst werden. Muße ist ein Zustand des selbstbestimmten Tuns, ohne irgendwelchen praktischen Anforderungen folgen zu müssen. Deshalb stand in der Antike das lateinische Wort für Muße, Otium, im leicht erkennbaren Kontrast zu dem für Arbeit, Negotium, also Nicht-Muße. Es ist ein sehr simpler Arbeitsbegriff von Menschen mit merkwürdigen Intentionen, der Otium/Muße als Nichtarbeit herabwürdigt, statt sie als eine ganz fundamentale Art des menschlichen Tuns zu begreifen. Man könnte sagen, es ist eine sehr provinzielle Denkweise, die sich darüber hinwegsetzt.

Unsere kognitiven Fähigkeiten sind auf unsere Sinne angewiesen. Unsere Sinne konstituieren eine Raumsituation über die Reichweite unserer Wahrnehmung und darüber, wie weit wir unser Reflexionsvermögen verfeinert haben. In diesen Zusammenhängen ist, wie angedeutet, Beschleunigung eher selten von Vorteil. Wir können unsere Sinneseindrücke erweitern, weil uns dazu eine technische Prothetik (Medien) hilfreich ist. Dabei ist Doping denkbar, aber es bleibt stets die Frage: wozu? All die Möglichkeiten des Tunings von Körper und Wahrnehmung haben letztlich Grenzen in der Conditio humana. Um es bildhaft und etwas drastisch auszudrücken: Du kannst natürlich beschleunigen, bis du aus Nase und Ohren blutest, kannst es weiter treiben, bis die Lunge zusammenklappt und das Herz kollabiert. Und dann? Derartiges haben Menschen übrigens einst befürchtet, als sie die ersten Eisenbahnzüge rollen sahen, und später, als Automobile eine Raserei entfachten, die auf unseren Straßen gegen 1905 hin bei ungefähr 40 bis 45 Km/h ihr technisches Limit fand.

Was ist die neue Provinz#

Doch vieles kann heute sehr schnell gehen, seit Telekommunikation und Logistikroboter (plus menschliche „Picker“) uns Tag für Tag jene Flotten von Lieferwagen mit Paketen vollräumen, durch die das Schema Zentrum-Provinz völlig aufgehoben erscheint; außer man beachtet noch die Notwendigkeit eines Logistikzentrums, für das die ganze übrige Welt Provinz ist. All das ändert nichts an meinem großen Vergnügen, wenn ich manchmal auf Reisen ein Antiquariat entdecke, in dem ich dann für Stunden verschwinde und folglich besorgt bin, daß meine Wünsche größer sind als mein verfügbares Budget. So ging es mir zuletzt in Bad Mitterndorf, wo ich keinesfalls mit einem derartigen Erlebnis gerechnet hätte, weil mein Repertoire an Vorurteilen mir die Annahme einflüsterte, in einem Tourismus-Ort sei vor allem griffige Ware für die Laufkundschaft gefragt. So kann man sich täuschen! Manchmal ist eben das Provinzielle der Provinz in einem selbst und in der Provinz findet man dagegen plötzlich ein wunderbares Element des urbanen Lebens.

Unabhängig davon brummen die Systeme, übertreffen uns die Maschinen weiter in so vielem. So verblüfft mich zum Beispiel nach wie vor dieses Tempo im Beschaffen von Gütern, das in der Wirtschaft ganz massiv dem entgegensteht, was ich eben als Erfahrung mit dem Bad Mitterndorfer Buchantiquariat angedeutet hab, diese Langsamkeit beim Stöbern. Ein Unternehmer, der EDV-gestützte Systeme entwickelt und baut, erzählte mir, das sei inzwischen ein maßgebliches Kriterium bei der Beurteilung von Lieferanten. Dieses Tempo beim Liefern gewünschter Komponenten und daß man dabei nichts behauptet, was dann uneingelöst bliebe. Das führt zu erstaunlichen Situationen. Da wird zum Beispiel eine Bestellung aus den Lagern von mehreren Ländern auf zwei verschiedenen Kontinenten und zusammengestellt und per Luftfracht bewegt, weil die gewünschten Teile nicht alle in einem Lager verfügbar waren. Es zählt, daß die Ware zum vereinbarten Zeitpunkt dort ist, wo sie sein soll.

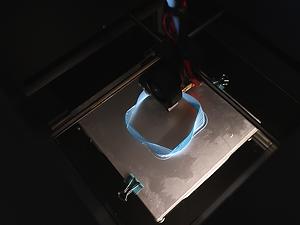

Diese Art einer radikalen Dezentralisierung wird sich weiter entwickeln. Wir kennen jetzt schon Beispiele von Netzwerken, wo in sehr kleinen Einheiten produziert wird. Das heißt, man entwickelt zum Beispiel in Graz und organisiert dort den Vertrieb. Aber wenn nun jemand in Tirol eine der Produkte bestellt, gehen von Graz bloß die Daten an jene Produktionsstätte, die der Kundschaft örtlich am nächsten liegt, auf daß ein Werk dort hergestellt wird und abgeholt werden kann. Ganz klar, daß solche Wege Richtung Internet der Dinge unsere Auffassung von der Beziehung zwischen Zentrum und Provinz völlig umkrempeln.

Jeremy Rifkin hat diese Entwicklung in seinem Buch „Die Null Grenzkosten Gesellschaft“ ausführlich zur Diskussion gestellt. Er skizziert dabei „Das Internet der Dinge, kollaboratives Gemeingut und den Rückzug des Kapitalismus“. Dieser Buchtitel weckt Erinnerungen an alte Kategorien wie die Dorfgemeinschaft und das Gemeingut in Form der Allmende. Natürlich schreibt Rifkin weder von einem „Zurück zur Natur“, noch von einer Rückkehr zu Dorfgemeinschaften, zu vormodernen Lebensformen. Er erörtert den nächsten Umgang mit Gütern und Besitz in einer Massengesellschaft, aber eben auch die Veränderung von Produktionsweisen. An einer Stelle in dem Buch heißt es: „Eine neue Kommunikation/Energie-Matrix ist im Entstehen und mit ihr eine neue ‚intelligente’ öffentliche Infrastruktur. Das Internet der Dinge wird alle und alles in einem neuen ökonomischen Paradigma verbinden, das weit komplexer ist als die Erste und Zweite Industrielle Revolution, dessen Architektur jedoch dezentralisiert ist und kollaborativ, anstatt von oben nach unten organisiert zu ein.“

Das beschreibt übrigens Zusammenhänge, in denen sich einlösen wird, was wir in den letzten Jahrzehnten an kollektiver Kulturarbeit erprobt haben, auch wenn ich seit Jahren erhebliche Rückschläge in diesen Erkundungen sehe, wo sich Akteurinnen und Akteure auf weiten Feldern des steirischen Kulturbetriebes wieder in hierarchischen Anordnungen üben. Dieser soziokulturelle Backlash wird davon kaschiert, daß die Rede von der „Vernetzung“ manchmal übermäßig laut ausfällt, so als wäre Vernetzung ein Inhalt und nicht bloß eine Strategie, die man anlaßbezogen umsetzen kann.

In Rifkins Buch kommen sehr provokative Sätze vor, die wir debattieren sollten. Zum Beispiel: „Informationstechnologien und Internet, die beiden Technologien, die in den Bereichen Kommunikation, Energie, Herstellung und höhere Bildung die Grenzkosten gegen null treiben, schaffen auch die menschliche Arbeit ab.“ Dabei verweist er auf sein Buch „Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft“, welches 1995 erschienen ist. Eine weitere Markierung, die deutlich machen mag, wie weitreichend aktuelle Umbrüche in den 1990er Jahren schon absehbar waren, damals zum Beispiel ansatzweise in Theorie und Praxis der Kulturarbeit aufgetaucht sind.

Lob der Erwartungen#

Glauben Sie es oder auch nicht, ich bevorzuge ein Leben, das ein Warten kennt, Erwartungen, Vorfreude eingeschlossen. Da ich manches dann doch auch auf Versandwegen abwickle, sehe ich freilich, wie abgehetzt jene Boten sind, die in Summe eine Art rasenden Paketdienst realisieren, der uns inzwischen flächendeckend umgibt, weil so vieles möglichst sofort ankommen soll. Es ist, genau betrachtet, ein weiterer Beitrag, um Platons Höhle zu auszubauen, in der Menschen existieren, die nur Abbilder der Welt kennen. Sie tun das möglichst ohne sich selbst auf die sinnliche Erfahrung dieser Welt einzulassen. Das ist eben eine andere Seite im Zusammenspiel von Online-Welten, Logistik-Zentren und Paketdiensten. Diese Verlockung, das Wohnzimmer nicht mehr verlassen zu müssen, bietet uns die eine oder andere soziale Katastrophe an.

Genau das hatte Bill Gates, Gründer des Konzerns Microsoft, in seinem Buch „Der Weg nach vorn. Die Zukunft der Informationsgesellschaft.“ (1995) angepriesen; daß man seine Wohnung dereinst nicht mehr verlassen müsse, um ein soziales Leben zu haben. Im Jahr 2009 sahen wir dann Bruce Willis im Science Fiction-Film „Surrogates“, wo diese Option umfassend inszeniert wurde. Menschen führen darin ein soziales Leben als Avatare in einer angenehmen Welt, doch dieser Teil ist bloß maschinengestützte Simulation. Dahinter ruhen die Frauen und Männer in einer Art maschinellem Uterus.

Im Jahr 1995 erschien, vielleicht als Reaktion auf das Buch von Bill Gates, der Roman „Microsklaven“ („Microserfs“) von Douglas Coupland. Damit hat er Gates und die von ihm forcierte soziale Situation angefochten. Da heißt es an einer Stelle ironisch: „Die Antwort auf die Frage ‚Bin ich Eins-Null?’ unterscheidet den Microsklaven von den Cyberlords.“

Wer sich, wie ich, seinen ersten Computer in den 1980er Jahren gekauft hat, zu der Zeit in diesen Teil der Medien- und Bürowelt einstieg, wird folgendes Coupland-Zitat amüsant finden: „Alle PC-artigen Unterhaltungselektronikartikel haben dieselbe austerngraue Farbe wie die Macintoshs. Der Typ, der den grauen Farbstoff herstellt, muß ziemlich reich sein.“

Es war die Zeit, als man vor dem Abschalten des Computers die Schreib- und Leseköpfe der Festplatte noch mit einem eigenen Dienstprogramm „parken“ mußte, um dem gefürchteten Head-Crash vorzubeugen, also dem Aufschlagen dieser Komponenten auf der Oberfläche der Speicher-Scheiben im Gehäuse, denn das bedeutete Datenverlust.

Es hat natürlich einen erheblichen Effekt auf alte Zentrum-Provinz-Verhältnisse, wenn sich Arbeitsweisen durchsetzen, die quer durch Stadt und Land, rund um die Welt mit den gleichen Werkzeugen, den gleichen Handhabungen, den gleichen Ritualen abgewickelt werden, die womöglich auch alle in den gleichen Farben auf den Markt kommen. (Das bunteste Erlebnis boten zu jener Zeit noch die Disketten.)

Aber zurück zu meinem Festhalten an den Wegen in den realen Ort, um da Dinge zu erledigen, sei es Bankgeschäfte, seien es Einkäufe aller Art, von denen etliche auch via Internet und Zustelldienst erledigt werden könnten. Wir pendeln in all dem ständig zwischen kleinräumigen und weiträumigeren Verhältnissen.

Was einst der Dorfplatz war, ist heute und hier die Innenstadt. Das bedeutet vor allem, es ist ein vertrautes Terrain, auf dem ich laufend zu tun habe und auch flaniere, was dieses Terrain gelegentlich zum Ort der Begegnung und der Plaudereien macht. Es ist ein Raum der leiblichen Anwesenheit, der altbackenen Kommunikation von Angesicht zu Angesicht, und sei es bloß, daß ich einer Autofahrerin zunicke, weil sie stehenbleibt, wo ich angesetzt habe, die Fahrbahn zu überqueren. (Andere treten da noch extra aufs Gas.) Es ist diese leibliche Anwesenheit, wodurch nach meiner Auffassung Raum überhaupt erst zum Öffentlichen Raum wird; im Sinn einer politischen Kategorie. Ich kann seit über 20 Jahren nicht sehen, daß die Telepräsenz solche Zusammenhänge abzulösen imstande wäre. Wir sollten also in die reale soziale Begegnung nach wie vor hohe Erwartungen setzen.

Ein kleines Fazit#

Das Pendeln zwischen dem analogen Raum der realen sozialen Begegnung und zwischen dem kühlen Extrazimmer Internet, das Welt sein möchte, schafft eine anspruchsvolle soziale Anordnung. All die Telepräsenz, in die sich dann doch früher oder später unser Leib so vehement einmischt, verlangt nicht nur Medienkompetenzen, sondern auch spezielle soziale Qualitäten, die erfahrungsgemäß nicht vom Himmel fallen oder aus der Matrix purzeln. Außerdem legt uns der technische Status quo dieser Info-Sphäre nahe, unser Vorstellungen von der Welt zu revidieren und unseren Lebensraum nicht mehr zu betrachten, als wäre er ein entlegenes Dorf oder eine mittelalterliche Stadt. Es ist verlockend, den Rückblick für aufschlußreich zu halten. Der Palast des Fürsten, der Dom des Kardinals, der Marktplatz, die Häuschen, und all das von einer Stadtmauer umgeben, die Sicherheit ausstrahlt, wenn die Stadttore geschlossen wurden. Träumereien.

In diesen aktuellen Prozessen eine Transformation auf so verschiedenen Ebenen sind wir vielfach unter Druck geraten. Das Problem der Verifizierung und der Zertifizierung von Informationen, die skrupellose Propaganda, welche sich verharmlosend als „Fake News“ ausgibt, Haßtiraden, Cybermobbing, Werbefluten und das Ausspionieren von Menschen, da tut sich sehr viel auf, wofür wir noch keine verläßlichen Konventionen entwickelt oder gar etabliert haben, die sich auf ein ausreichendes Maß zeitgemäßer Medienkompetenzen stützen.

Andrerseits haben uns diese sogenannten Neuen Medien viele Möglichkeiten eröffnet, die man bei einem Leben in der Provinz, also abseits des Landeszentrums, sehr vorteilhaft nutzen kann. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, ein Dokument aus dem Jahr 1948, das in Österreich Verfassungsrang hat, ist uns bezüglich dieser mit einer sehr lesenswerte kleine Passage auf den Weg mitgegeben worden. Artikel 19 besagt: „Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.“

Der Absatz kann wie eine Empfehlung gelesen werden, worauf zu achten wäre, wenn man seine eigenen Medienkompetenzen überprüfen und allenfalls erweitern möchte. Ist man geneigt, auch die anderen Artikel der Charta zu lesen, relativiert sich hinreichend, was diese Freiheit dem einzelnen Menschen eröffnet, denn ein Mediengebrauch als Dienst an der Menschenverachtung schließt sich dabei aus. Wir haben diese Zeit schon hinter uns, als wir noch aufgeregt über Medienkonvergenz sprachen. Es war ein großes Staunen, daß unterschiedliche Medienarten wie Text, Bild, Film und Ton nicht mehr mit jeweils eigenständigen Ausrüstungen gehandhabt werden mußten, sondern ihre Weiterverarbeitung sich nun auf einen gemeinsamen Code (Binärcode) stützten, der im Kern nur mehr eines gemeinsamen Maschinensystems bedurfte (des Universalrechners = Computer), das jeweils um die passende Peripherie ergänzt wurde.

Daraus erwuchs der Effekt, plötzlich erschwingliche Systeme auf den Markt zu bringen, deren Bedienung auch von ambitionierten Laien umgehend bewältigt werden konnten. Durch das Internet mit seinen verschiedenen Diensten, wie zum Beispiel WWW = World Wide Web, fiel an so vielem Stellen die alte Türhüterschaft in der Medienwelt. Das heißt, herkömmliche Gate Keepers konnten einen nicht mehr vom Eintreten in den öffentlichen Diskurs abhalten. Das alte System des Broadcasting, dem sich der Faschismus sehr wesentlich verdankt, diese Situation: Ein Sender, viele Empfänger, brach auf. Von der Einbahnlösung für Propaganda, der „Goebbels-Schnauze“, wie der Volksempfänger genannt wurde, ein Radio-Apparat, für dessen große Verbreitung die Nazi gesorgt hatten, blieb nur das Motiv übrig. Viele Menschen bevorzugen immer noch Einbahnsysteme in der Kommunikation. Die Medientechnik ließe das eigentlich nicht mehr zu. Aber hier müßte nun der Mensch mit seinen Kompetenzen ansetzen.

Was ein Vorteil ist, kann allemal auch zur Bürde werden. Medienkompetenz, Eigenverantwortung, weitgehend unbremsbare mediale Zugänge zu wesentlichen Teilen einer Öffentlichkeit erweisen sich als große Herausforderungen. Wissenserwerb ist Arbeit, macht Mühe, kostet Zeit. Wenn das Menschenrecht die Freiheit betrifft, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten, dann werde ich mich aber eventuell diesen Mühen und Aufgaben unterziehen müssen, um dabei nicht andere Artikel der Menschenrechtserklärung zu verletzen.

Oder ich kann mich in simple Muster zurückziehen, um das aufzugreifen und zu verbreiten, was uns erst der boomende Nationalismus, dann der Faschismus anbot: Einfache Antworten auf schwierige Fragen. Simple Feindbilder. Klischeehafte Ansichten von einer komplizierten Welt, um eine ausreichende Komplexitätsreduktion hinzubekommen und so einen Spannungsabfuhr einzuleiten, bei der ich womöglich meine Selbstdefinition per Feindmarkierung vornehme, also meine völlig simplifizierte Auffassung von der Welt auf Kosten anderer Menschen stabilisiere. Wer so ein Konzept mit den heutigen Medien in massenmedialer Verbreitung auch noch beschönigt, ausstreut, bewirbt, darf im Fall der Fälle mit einer furchterregenden Wirkmächtigkeit rechnen. Die Werkzeuge dafür kann heute, wie oben angedeutet, ein ambitionierter Laie sehr bald geschickt handhaben.

Ein Beispiel. Früher erhielt ich öfter Post von rechtsradikalen und neofaschistischen Kreisen, die zum Beispiel als Briefsendung aus Spanien kam. Das ist ein hoher Aufwand im Vergleich zu den Möglichkeiten, die heute in der aktuellen Mediensituation liegen. Wenn solche Veränderungen zur Menschenverachtung genutzt werden können, dann selbstverständlich auch zur Sicherung der Menschenwürde. Einmal mehr ließe sich das zynische Motto der Nazi über den Eingängen mehrerer Konzentrationslager wenden. Adolf Eichmanns Personal gefiel sich in der Pose, ihren Opfern in großen Buchstaben „Arbeit macht frei“ zuzurufen. Wir wissen heute: Freiheit macht Arbeit. Zwischen dieser Verpflichtung zur Stärkung der Demokratie und den technischen Anwendungsbereichen zu rein persönlichem Vergnügen, zum Zeitvertreib, ist heute der Raum abseits der Landeszentren nicht mehr so benachteiligt wie einst, beziehungsweise wie in anderen Bereichen.

Vor zwei Jahrzehnten, anno 1998, veröffentlichte Sabine Bauer die erste Studie über Österreichs junge Netzkultur: „Medium Internet und die Freie Szene“. Die Autorin betonte darin die Notwenigkeit, eine „Basis für das Herbeiführen einer Mediendemokratie herbeizuführen“. Sie attestierte dieser Kulturszene damals folgende Kompetenzen, welche ihr dafür als wesentlich erschienen: „Integration, inter-kulturelles (sic!) Engagement, soziokulturelle Denkweisen, regionale Kulturarbeit und globales Handeln, internationale Vernetzungsarbeit“, wobei es nun wohl interessant wäre, zwanzig Jahre danach die Überlegungen darüber erneut anzustellen und an der gegenwärtigen Mediensituation zu überprüfen. Es ging Bauer damals um den Hinweis auf die Anforderung, „an der demokratischen Gestaltung des ‚Cyberspace’ mitzuarbeiten“.

Der Terminus Cyberspace stammt übrigens aus der Literatur und ist inzwischen wieder aus der Mode gekommen. Der Verlag hatte einer Sammlung von Erzählungen des William Gibson, die im Original „Burning Chrome“ heißt, diesen Titel gegeben. Er und Bruce Sterling waren zwei wesentliche Exponenten des Literatur-Genres Cyberpunk. Stirling schrieb ein Vorwort zu dieser Textsammlung und nennt sie darin einen Teil der „Sprawl-Serie“. (Das bezieht sich auf eine ausufernde Sieldungsform.) Er attestiert Gibsons Figuren dabei ein „klassisches 1:2-Verhältnis von Lowlife und Hightech“.

William Gibson hat ein Kapitel in seinem Roman „Mona Lisa Overdrive“ mit dem Titel „Da gibt’s kein Dort“ überschieben. Darin kommt ein „Cyberspace-Deck“ vor: „Es ist ein Ono-Sendai“. Dazu gehören ein Knäuel schwarzer Kabel, „Stim-Elektroden“ und „eine fettige Tube mit Kontaktpaste“. Die Protagonistin erinnert sich: „Ihr Vater hatte sie vor langer Zeit in Arizona vor dem Einstecken gewarnt. Das brauchst du nicht, hatte er gesagt. Und sie hatte es nicht gebraucht, weil sie sich den Cyberspace erträumt hatte, als hätten die Neongitter der Matrix hinter ihren Augen gelegenen. Da gibt’s kein Dort. So erklärte man Kindern den Cyberspace.“

Ein kurioses Motiv aus diesem Roman von 1988, in dem sich etliche Motive erkennen lassen, die später teils als kulturelle Sujets und teils als Fragmente unseres Alltagslebens aufgetaucht sind. In diesem Später haben wir „Netizens“ uns gelegentlich gefragt: Wo sind wir denn, wenn wir überall sind?

- Netzkultur (Teleworking und Telepräsenz)