Alfred Wolf#

NEUN Wege im NEUnten#

6. VOM WÄHRINGER BACH ZUR SCHOTTENPOINT#

Weg: U-Bahn-Station Station Währinger Straße-Volksoper - Währinger Gürtel - Achamergasse - Grüner Durchgang - Wilhelm-Exner-Gasse - Fuchsthallergasse - Nussdorfer Straße - Alserbachstraße - Boltzmanngasse - Strudlhofgasse - Strudlhofstiege - Pasteurgasse - Liechtensteinstraße - Bauernfeldplatz - Harmoniegasse - Wasagasse - Dietrichsteingasse - Thurnstiege - Thurngasse - Währinger Straße - Arne-Karlsson-Park - Nussdorfer Straße - Widerhofergasse - Pichlergasse - Währinger Straße - Prechtlgasse - Severingasse - Wilhelm-Exner-Gasse - Schlagergasse - Währinger Gürtel - U-Bahn-Station Währinger Straße-Volksoper

Wir verlassen die U6 in der STATION WÄHRINGER STRASSE-VOLKSOPER. Das Theater wurde 1897 noch im 18. Bezirk gebaut. Erst nach Begradigung der Anlage des Linienwalls und nach dessen Schleifung konnte die Gürtelstraße geradlinig angelegt werden. 1905 kamen die stadtseitig gelegenen Verkehrsflächen zum Alsergrund.

Die gegenüber der Station liegende kurze Achamergasse trägt ihren Namen seit 1905. Sie erinnert an Johann A(i)chham(m)er, den Glockengießer der ersten "Pummerin". Das Nachbarhaus WÄHRINGER GÜRTEL 102 / FUCHSTHALLERGASSE 20 war im Besitz des Pianisten Norbert Pawlicky, der als treuer musikalischer Begleiter den populären Heinz Conrads bei über 10.000 Rundfunksendungen am "Geflügel" betreute und sich auch als Komponist und Kapellmeister betätigte.

Wir folgen nun ein Stück dem Währinger Bach, zu dessen Kanal sich rechts vom Ausgang der U-Bahn-Station ein sternförmiger Einstieg befindet. Der Währinger Bach ist 4 km lang, er entspringt im Pötzleinsdorfer Schlosspark und floss gemütlich durch den 18. Bezirk, bis er hierher kam. Auf dem Steilstück des Michelbeuerngrundes konnte er aber gefährlich werden. So kam es nach starken Regengüssen in seinem Quellgebiet zu Überschwemmungen bei der Mündung in den Alsbach unterhalb der Markthalle. Da die Hochwässer auch Todesopfer forderten, fasste man den Plan, den Währinger Bach auf den Inneren Gürtel abzuleiten. Er fließt seit 1910 darunter bis zur Nussdorfer Straße - Latschkagasse zum Josef-Ludwig-Wolf-Park. Dort befindet sich wieder eine Einstiegstelle in den Bachkanal. Solcherart gezähmt, rinnt er unter der Althanstraße bis zum Julius-Tandler-Platz weiter, wo er gemeinsam mit dem Alsbach zum Donaukanal fließt.

Der GRÜNE DURCHGANG wurde 2014 als Bertha-Löwi-Weg benannt. Die Erläuterungstafel trägt die Inschrift: "Bertha Löwi (1987-1941, vom NS-Regime als Jüdin verfolgt, verübte Selbstmord aus Angst vor Deportation." Der Weg führt mit Stufen und Rampen 120 m durch jenen Teil, der mit Bauverbot belegt, fußgeherfreundlich abseits des Straßenverkehrs zwischen Lustkandlgasse 8 und 10. Wenzel Lustkandl war Jurist und liberaler Politiker. Der Weg quert die kurze Altmüttergasse, die mit der Erschließung des Sechsschimmelberges Ende des 19. Jahrhunderts entstand. Georg Altmütter war Technologe. Er erkannte die Wichtigkeit der industriellen Fertigung und sammelte 20.000 Exponate, die den Grundstock für das spätere Technische Museum bildeten. Der öffentlich zugängliche Teil des Weges endet zwischen Wilhelm-Exner-Gasse 17 und 19. Wilhelm Exner war Gründer und Direktor des Technologischen Gewerbemuseums (TGM). Die Umbenennung der früheren Eisengasse erfolgte als besondere Ehrung noch zu seinen Lebzeiten.

Das Miethaus WILHELM-EXNER-GASSE 1 steht unter Denkmalschutz.

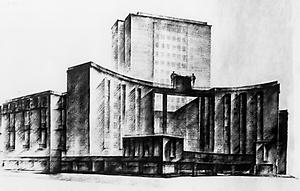

WILHELM-EXNER-GASSE 17 / FUCHSTALLERGASSE 8 wohnte der Architekt der Oesterreichischen Nationalbank, Leopold Bauer ![]() 4. "Um den Dom des Alsergrundes"

4. "Um den Dom des Alsergrundes"

Ein Blick auf den Stadtplan verrät, dass sich die Grünzone über dem alten Bett des Währinger Baches etwa doppelt so weit, bis zur Nussdorfer Straße 19, erstreckt. Im Garten von WILHELM-EXNER-GASSE 34 markiert ein großer Grenzstein am einstigen Ufer die natürliche Grenze zwischen dem Michelbeuern- und dem Himmelpfortgrund. Da der untere Teil des Durchgangs nicht öffentlich ist, wandern wir die Fuchsthallergasse zur Nussdorfer Straße hinunter. Der Seidenzeugfabrikant Karl Fuchsthal(l)er war lange Zeit Grundrichter, Armen- und Kirchenvater auf dem Michelbeuerngrund. Der nach ihm benannte, breite Straßenzug zeigt eine einheitliche späthistoristische Zinshausverbauung, wurde jedoch 1964 an seinem Ende beim Währinger Gürtel durch einen Erweiterungsbau der Volksoper fast auf die halbe Breite eingeengt.

FUCHSTHALLERGASSE 1 / NUSSDORFER STRASSE 15 stammt aus dem Jahr 1909. Das hoch aufragende Eckhaus hat eine ungewöhnliche Fassadengliederung mit Erker und Balkons. Auf der Fuchsthallergassenseite ziert es ein Relief mit dem Portrait Franz Schuberts.

FUCHSTHALLERGASSE 2 / NUSSDORFER STRASSE 19 ist, wie das Nachbargebäude Fuchsthallergasse 4, mit einem prächtigen Stiegenhaus und Ätzglasfenstern interessant. Im Vorgängerbau lag seit 1858 das Bezirkspolizeikommissariat Rossau. Zuvor war es an der Alser Straße, an der Bezirksgrenze situiert und daher für viele Bewohner schlecht erreichbar. Nach der Übersiedlung befand sich das Polizeikommissariat zwar im Mittelpunkt seines Amtsbereiches, doch kam es bei jeder Regulierung der umgebenden Straßen immer tiefer unter deren Niveau zu liegen. Seine Verlegung erfolgte schließlich in die Boltzmanngasse 20.

In einem Magazin-Lokal des Hauses NUSSDORFER STRASSE 19 wurde Automobilgeschichte geschrieben: Hier entstand das erste Auto der Welt mit Vorderradantrieb. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts war der Schlosser Ferdinand Gräf aus Schlesien nach Wien gekommen, wo er in Lichtental, Wiesengasse 16, eine Eisenwarenhandlung eröffnete. Er hatte vier Söhne, von denen der älteste studieren durfte und schließlich Senatsrat bei der Gemeinde Wien wurde. Die drei jüngeren ergriffen Berufe, deren Ausübung sich ideal ergänzte. Karl Gräf erlernte beim Rathausmann-Schöpfer Alexander Nehr das Schlosserhandwerk. Er wurde Maschinenschlosser und Mechaniker, sein Bruder Franz Wagenbauer und der jüngste, Heinrich, entschied sich für das Elektro- und Mechanikergewerbe. Die Brüder besuchten das Technologische Gewerbemuseum, wo sie ein Fachlehrer in ihrem Plan bestärkte, Autos zu bauen. Karl Gräf machte sich 1896 in der Nussdorfer Straße 78 als Schlosser selbstständig und begann ein Jahr später mit der Konstruktion des Autos mit Vorderradantrieb. 1898 eröffnete Heinrich Gräf sein Geschäft zur Reparatur und Herstellung von Fahr- und Motorrädern in der Nussdorfer Straße 19. Bald gingen die Brüder hier auf die Reparatur und den Zusammenbau von Automobilen über. 1900 erwarben sie das Patent Nr. 3183 auf "Antriebsvorrichtungen für Lenkräder von Automobilen". Im folgenden Jahr erhielten sie auf der Wiener internationalen Automobilausstellung die Silberne Medaille für ihren Wagen mit Vorderradantrieb. 1902 gründeten alle drei Brüder mit einem Gesellschafter die Gräf & Stift OHG. 16 Arbeiter werkten in der Nussdorfer Straße 19 und in Währing, Gymnasiumstraße 32. Schon zwei Jahre später genügte dies dem expandierenden Unternehmen nicht mehr, es übersiedelte in das neu errichtete Wohn- und Werkstättenhaus nach Döbling, Weinberggasse 70. 1971 ging das Unternehmen in der MAN Nutzfahrzeuge AG auf.

NUSSDORFER STRASSE 21 / SECHSSCHIMMELGASSE 1 entstand ebenfalls aus einem Handwerksbetrieb ein Großunternehmen: Löblich Heiztechnik. Die Firma beschäftigt sich, seit den 1950er Jahren in Favoriten, mit Erzeugung, Vertrieb und Service für Gasheizungen und Großküchen-Einrichtungen. 1823 war das Haus eine von fünf Betriebsstätten (vier auf dem Alsergrund, eine in der Inneren Stadt), an der Leopold I. Löblich den ererbten Kupferschmiedbetrieb leitete. Seine Söhne, Leopold II. und Franz Löblich führten die Tradition weiter und waren k. u. k. Hoflieferanten. Zusätzlich Bezirksvorsteher, setzte sich Franz Löblich vor allem für soziale Belange der Bezirksbewohner ein. Sein Wirken kam in der Gründung der Markthalle, Kinderkrippen, Knabenbeschäftigungsanstalten, wie auch in der Förderung des Karolinen-Kinderspitals zum Ausdruck. Als Reichstags- und Landtags-Abgeordneter erreichte er, dass der Franz-Josefs-Bahnhofs im 9. Bezirk, und nicht wie geplant, außerhalb gebaut wurde. Dadurch erhoffte er sich Impulse für das Wirtschaftsleben des Alsergrundes.

NUSSDORFER STRASSE 18 war das Geburtshaus von Karl Seitz. Er verlor früh seinen Vater und wuchs im Waisenhaus Galileigasse 8 auf. Seitz’ politische Karriere begann 1897 im Niederösterreichischen Landtag, danach war der ehemalige Lehrer sozialdemokratischer Reichsrats-Abgeordneter, Staatsoberhaupt der Ersten Republik und Nationalrats-Abgeordneter. In seiner Zeit als Wiener Bürgermeister (1923-1934) wurde das Kommunalprogramm des "Roten Wien" (Wohnbauten, Schulwesen, Sozialmaßnahmen) realisiert.

Wenige Schritte weiter beginnt die Alserbachstraße. Sie heißt nach jenem Wasserlauf, dem der Alsergrund seinen Namen verdankt und der Jahrhunderte lang für den 9. Bezirk von Bedeutung war. ![]() 1. "Über-Blick von der U-Bahn"

1. "Über-Blick von der U-Bahn"

Wie ein Riff in der Brandung des Verkehrs steht die Detailmarkthalle, NUSSDORFER STRASSE 22. Ihre nach Norden gewandte Seite wurde "trocken gelegt" und als Fußgeherzone gestaltet, im Erdgeschoß befindet sich seit 2002 ein Gourmet-Supermarkt, im galerieartigen Obergeschoß ein Restaurant. 1994/95 war eine Umgestaltung der Markthalle erfolgt, bei der die Zahl der Stände verringert wurde. Mit 1.186 m² verbauter Fläche war sie die kleinste der sechs Detailmarkthallen Wiens und löste 1880 mit 117 Ständen den bis dahin in der Marktgasse bestehenden offenen Lichtentaler Markt ab. An die Einweihung, die erst elf Jahre nach der Eröffnung stattfand, erinnern eine marmorne Gedenktafel und eine Figur der Lourdes-Madonna. Als letzte erhaltene ihrer Art steht die Markthalle unter Denkmalschutz.

Zuvor standen Nussdorfer Straße 22 zwei Häuser. Eines von ihnen gehörte 1861 einem der ersten Fotografen Wiens, Albin Mutterer. Er wurde als "Sculpteur-Photograph" bekannt und auf der Wiener Weltausstellung 1873 deshalb ausgezeichnet, weil er Tote für lebendig fotografierte. Im selben Jahr brannte sein Atelier ab und er starb an den Brandwunden, die er sich bei den Löschversuchen zugezogen hatte. Sein Sohn Josef führte die Firma weiter. Da inzwischen die Sculpteur-Photographie aus hygienischen Gründen verboten worden war, fotografierte dieser nun Wiener Veduten. Sie sind wichtige topographische Zeitzeugen aus dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts.

Nussdorfer Straße 24 hieß "Zum weißen Löwen", nach ihm nannte man die Kapellengasse, ein Gässchen, das neben der Markthalle zur nahen Thurykapelle führte, Weiße Löwengasse. Die Namen gebende Kapelle "Zum hl. Johannes dem Täufer" mit ihrem Mesnerhaus stand Alserbachstraße 9. Sie entstand anlässlich der letzten Pest, 1713, bevor es noch eine Kirche in Lichtental gab. Die Thurybrückler, für ihre ungestüme Art bekannt, bauten damals statt der bewilligten Kreuzstation gleich eine Kapelle. Sie mussten dafür zwar einen Verweis einstecken, erbrachten aber den Beweis, dass sich in der Alserbachstraße 13 Reste eines Altbaues befunden hatten. Möglicherweise waren es Fundamente eines römischen Wachtturms, der an der Furt über den Alsbach gestanden war, oder das Mauerwerk eines Hauses von Siechenals. Bis 1846, als der Bach noch offen dahinfloss, bildete die Kapelle mit dem benachbarten Thurybrückel ein malerisches Ensemble. Im Lauf der Zeit verlor sie an Bedeutung und wurde im Zusammenhang mit dem Bau der Markthalle demoliert. Heute fehlt in der Alserbachstraße deshalb die Hausnummer 9. Das Appartement-Hotel Mondial, das nun die markante Ecke zur ALSERBACHSTRASSE 7 bildet, gibt als offizielle Adresse PFLUGGASSE 1 an. Die Pfluggasse verdankt ihre Bezeichnung dem Hausnamen "Zum goldenen Pflug". Der Neubau aus der Gründerzeit PFLUGGASSE 3 trägt die Bezeichnung über dem Haustor. Die Inschrift wurde 2021 im Zuge der Hausrenovierung vergoldet.

Das Eckhaus ALSERBACHSTRASSE 11 / PFLUGGASSE 2 / LIECHTENSTEINSTRASSE 71, einst Thury Nr. 1, hieß "Zum Salzküfel". Mit der nahen Salzergasse erinnert der Name an die Transporte des "weißen Goldes" aus dem Salzkammergut. 1699 heißt es: "Ain Würthshaus über den Alserbach … Linker Handt an der Landstrassen in Besagten dorff Siechenals bey St. Johannes den Tauffer, sonst ins gemain der Thury genanth…" Der Tradition folgend, befand sich im 1882 errichteten Neubau das Café Thury des Karl Wolf und seiner Nachfolger, später Möbelhäuser und die Unicredit - Bank Austria. Als Zentralsparkasse der Gemeinde Wien veranstaltete sie 1973 einen Fassadenwettbewerb. Sein Ergebnis war der "Baummieter", eine Ölweide, die Friedensreich Hundertwasser in ein Fenster pflanzte. Ein anderer bedeutender Künstler, Helmut Leherb (eigentlich Leherbauer), hat seine Spur in Gestalt eines Mosaiks in der ehemaligen Bankfiliale hinterlassen. Nun ist die "Bücherei Alsergrund" in dem Ecklokal untergebracht. Erich Fried, einer der bekanntesten deutschsprachigen Schriftsteller, Lyriker und Übersetzer des 20. Jahrhunderts, wurde Alserbachstraße 11 geboren. Der Autor von 28 Büchern emigrierte 1938 nach England, kam 1953 nach Deutschland und besuchte in den 1960er- und 70er- Jahren wiederholt Wien. Nächst Frieds Geburtshaus errichtete Wolfgang Holzhacker 1996 eine schlichtes Mahnmal für Frieden und Toleranz mit dem populären Gedicht "Es ist, was es ist" .

Die Alserbachstraße überquerend, betreten wir beim Schubertbrunnen ein Stück der Rossau. 1928, im Zuge der zahlreichen Festveranstaltungen aus Anlass der 100. Wiederkehr des Todestages von Franz Schubert an der Ecke der Liechtensteinstraße errichtet, war die Aufstellung umstritten. So blieb der Pfarrer von Lichtental der Enthüllung fern. Der Schubertbund und die Gemeinde Wien unter Bürgermeister Karl Seitz hatten sich für den Entwurf von Theodor Stundl ("Das lauschende Mädchen") entschieden. Die Architektur schuf der Otto-Wagner-Schüler Franz Matouschek.

Nach der Betrachtung des Schubertbrunnens übersetzen wir die Liechtensteinstraße. Nun befinden wir uns im "Dreiländereck" der Vorstädte Thurygrund, Rossau und Alservorstadt. Früher G'stätten beim Thurybrückel genannt, könnte hier ein Teil der Siedlung Siechenals gewesen sein. Auch wird behauptet, dass hier der einstige Flötzersteig begonnen habe. Nachdem die oberösterreichischen Schiffsleute ihre Flöße am Donaukanal verkauft ("versilbert") hatten, begannen sie zu Fuß ihren Heimweg westwärts. Noch weiter zurück, zu den Spuren der Römer, reicht die durch Funde bewiesene Annahme, dass hier die nach Norden führende Limesstraße verlief.

Sicher ist die heutige Boltzmanngasse einer der ältesten Verkehrswege im Bezirk. So darf es nicht verwundern, dass die kürzeste Verbindung zwischen Währinger- und Liechtensteinstraße schon viele Bezeichnungen trug: Im Mittelalter Pettenbühel, nach der Gründung des spanischen Spitals (spanische) Spitalberg-(gasse) oder auch nach dessen Gründer, Kaiser Karl VI., Karlsgasse, nach Umwidmung des Spitals in ein staatliches Waisenhaus Waisenhausgasse. Im Bereich des Physikalischen Instituts führt die Gasse seit 1913 zu Ehren von Ludwig Boltzmann dessen Namen. Boltzmanns Leistungen liegen auf dem Gebiet der Lichttheorie und Thermodynamik. Für deren Entropiesatz fand er 1877 durch statistische Verfahren eine Erklärung. Boltzmann gilt als letzter hervorragender Vertreter der klassischen, und zugleich als Wegbereiter der modernen Physik.

Wir stehen am Ende der Boltzmanngasse, bei der Kreuzung mit der Liechtensteinstraße und Alserbachstraße.

Das für das Stadtbild markante Gebäude BOLTZMANNGASSE 21 / ALSERBACHSTRASSE 12 war früheren Generationen als Hut-Schick-Haus bekannt, die renommierte Hutmacherei befand sich im Geschäftslokal. 1970-2004 stand es als Karl-Waldbrunner-Haus im Besitz des Bundes Sozialistischer Akademiker (BSA). 2008/09 diente es als Notschlafstelle Kuckucksnest. Danach sollte es einem Neubau weichen, was durch eine Initiative der Anrainer und der damaligen Bezirksvorsteherin Martina Malyar verhindert wurde.

Die Eigentümer von BOLTZMANNGASSE 30 / LIECHTENSTEINSTRASSE 69 besaßen seit dem Ende des 18. Jahrhunderts die Bierschankkonzession. Jeder Betreiber der gern besuchten Gaststätte zeigte stolz sein eigenes Wirtshausschild als Rekommandation. Nach den Schildern "Zum Ölberg" und "Zum Marokkaner" hieß es seit 1889 im Nachfolgebau "Zur Flucht nach Ägypten". Der Gastwirt von Fluchtgasse 2 / Nussdorfer Straße 9 musste damals wegen eines Neubaus an Stelle seines bisherigen Domizils die Flucht antreten. Er gründete an der Kreuzung Alserbachstraße, Boltzmanngasse, Liechtensteinstraße sein Gasthaus neu, nahm aber in bewährter Tradition die alte Tafel mit. Später war der Schriftsteller Heimito von Doderer einer der bekanntesten Gäste der "Flucht". Mehr als 30 Jahre konnte man im Restaurant "Zur chinesischen Mauer" asiatische Speisen genießen. Um die Jahrtausendwende zog wieder eine Brauereischänke ein. Der Gehsteig vor dem Lokal wurde zum Schanigarten der "Beaver Brewing Company".

Doch nun ein Blick zurück in das Biedermeier, die Blütezeit der unweit gelegenen "Porcellain Fabrique in der Rossau". Viele ihrer Mitarbeiter wohnten in ihrer nächsten Nähe, besonders hier in der spanischen Spitalberggasse, wie Boltzmanngasse 24 der Glas- und Porzellanmaler Anton Kothgasser. Seine Stadt- und Blumenbilder sind begehrte Objekte. Als Maler mit der Nummer 96 schuf er sie außer seiner 67-jährigen Tätigkeit in der Fabrik. Auf seiner Visitenkarte stand: "Anton Kothgahsner. Glas-Mahler wohnt auf dem Spannischen Spithalberg bey St. Anna Nr. 224, in 1ten Stock auf die Gahse der Thier Lings" .

Im Vorgängergebäude des Hauses Boltzmanngasse 22 wohnte der Dessinmaler Johann Teufel, er trug durch 53 Jahre die Nr. 114 unter den Mitarbeitern der Porzellanmanufaktur. Das neue vierstöckige Wohn- und Geschäftshaus zeichnet sich durch die Dekoration der (2010 renovierten) Fassade mit drei Reliefs und Balkons mit Schmiedeeisengittern aus.

Im alten Nachbarhaus Boltzmanngasse 18-20 finden wir Jakob Schuhfried, der als Landschaftsmaler in der Porzellanfabrik die Nr. 40 trug und es auf 59 Dienstjahre brachte. Auch der Obermodelleur Johann Nepomuk Schaller - er hatte elf Jahre als "k.k. Pensionär" (Stipendiat) in Rom verbracht - lebte zeitweilig hier. Er schuf Porzellanbüsten von Angehörigen des Kaiserhauses und war Professor der Kunstakademie. An der Abbruchkante der Stadt- zur Donauterrasse sprudelte Boltzmanngasse 18-20 eine Quelle. Das "kalte Sturzbad" beim Liechtensteingarten erfreute sich 1787 großer Beliebtheit. Später wurde es zur Brunnenstube der "fürstlich Liechtenstein'schen Wasserleitung", und grundbücherlich festgelegt, dass der jeweilige Besitzer der Realität verpflichtet sei, "Reparationen" auf seine Kosten durchführen zu lassen.

BOLTZMANNGASSE 20 ist seit seiner Erbauung 1894 im Besitz der Polizei. In den Wirren der ersten Nachkriegsjahre gründete Polizeipräsident Josef "Jozsi" Holaubek nach seinem Motto "Die Polizei, dein Freund und Helfer" 1950 ein Jugendheim, das später aufgegeben wurde. 2014 war sogar die "Polizeiinspektion Boltzmanngasse" von der Schließung bedroht.

BOLTZMANNGASSE 18 gab sich das "Angerer-Schlösschen" streng historistisch mit barockisierendem Portal. Victor Angerer, k. u. k. Hofphotograph, ließ es 1881 erbauen. Der Hof mit einschwingender Terrassenbalustrade und einem Zierbrunnen bildete ein malerisches Ensemble. Bei der künstlerisch gestalteten Holztreppe des Ateliers ließ sich Kaiserin Elisabeth ("Sisi") mehrfach ablichten.

Die Dominanz des Gebäudes der ehemaligen k.u.k. Konsularakademie BOLTZMANNGASSE 16 blieb trotz aller Sicherheitsmaßnahmen erhalten. 1947 wurde es an die damalige Besatzungsmacht USA verkauft, die es seither als Botschaft verwendet. Die Figuren der Portalzone weisen auf die Bedeutung der ehemaligen Akademie hin: Puttengruppen spielen mit dem Erdball. Darüber das Staatswappen der Monarchie und dazu deren Motto "Indivisibiliter et inseparabiliter" ("Unteilbar und untrennbar"). Das 1904 errichtete Gebäude ist ein Werk von Ludwig Baumann, eines wichtigen Vertreters des Neobarock und aus diesem Grund Lieblingsarchitekt des Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand. Das Wiener Hauptwerk Baumanns, der bald zum Architekten des Umbaus der Hofburg avancierte, ist das ehemalige Kriegsministerium, der zeitlich und räumlich letzte Ringstraßenbau. Trotz der konservativen Fassaden setzte er sich eingehend mit dem modernen Wohnbau auseinander und forderte eine Reform der Wiener Bauordnung, die technische Errungenschaften, wie Gas, fließendes Wasser und Elektrizität berücksichtigen sollte. Auch das Innere der Konsularakademie gestaltete er zweckmäßig und zeitgemäß. Im Tiefparterre befanden sich die Küche und die Wohnungen des Dienstpersonals. Das Hochparterre enthielt den Speise- und Billardsaal, Spiel- und Leseräume sowie weitere Erholungsräume. Der erste Stock war dem Unterricht gewidmet, sieben Hörsäle und der Festsaal samt Nebenräumen standen den Studierenden zur Verfügung, während sich in den beiden folgenden Stockwerken Wohnungen befanden. Im Garten gab es ein Parterregebäude mit Turn- und Fechtsaal und eine Badeanlage. Acht Meter von der wenig belebten Boltzmanngasse abgesetzt, in Nachbarschaft zum Bezirkspolizeikommissariat und von diesem nach Norden abgeschirmt, wird das nunmehrige Botschaftsgebäude vom Steilabfall im Osten von der nächsten belebten Straße getrennt, zu der die leicht absperrbare Strudlhofstiege führt. Eine Probe gab es 1967, als aufgebrachte arabische Studenten von der Polizei abgehalten wurden, weiter vorzudringen. Gegenüber, nach Westen, schützt die hohe Mauer des Priesterseminars die Botschaft. Im Süden bildet die quer laufende Strudlhofgasse einen leicht zu schließenden Sperrriegel. Auf Grund verschärfter Sicherheitsbestimmungen wurde die Botschaft mit schweren Hindernissen umgeben, die auch die Fahrbahn blockieren.

BOLTZMANNGASSE 14, noch vor der k.u.k. Konsularakademie 1900 errichtet, wird Pazmaneum genannt. Der ungarische Kardinal Peter Pázmány gründete, als seine Heimat zum größten Teil durch die Türken besetzt war, auf dem sicheren Boden der Monarchie ein ungarisches Priesterseminar. Sein Wappen mit Umschrift erinnert an den Fürst-Erzbischof. Im repräsentativen Vestibül finden sich zahlreiche Gedenktafeln. Eine Bronzefigur von St. Petrus ist ein Andenken an die Wallfahrt von Seminaristen und ungarischen Pilgern nach Rom, die im Heiligen Jahr, zugleich Erbauungsjahr der Anstalt, stattfand. Das prächtig ausgestattete Gebäude besitzt im dritten Geschoß eine Kapelle und darin im Oratorium ein barockes Gemälde "Maria Schnee". In früheren Tagen waren die Seminaristen mit ihren blauen Talaren in dieser Gegend keine Seltenheit. In der jüngeren Vergangenheit bildete dieser Stützpunkt der ungarischen Kirche in Wien das Refugium des geflüchteten Kardinals József Mindszenty. Von den regierenden Kommunisten inhaftiert, wurde er während der Revolution 1956 befreit und lebte anschließend im Schutz der US-Botschaft in Budapest. Schließlich kam er nach Wien, wo er im Schatten der US-Botschaft seine letzten Lebensjahre verbrachte. Das Pázmáneum ist eine eigenständige Stiftung der ungarischen katholischen Kirche, die nach kanonischem Recht dem Erzbischof von Esztergom-Budapest untersteht. Das Seminar des Erzbistums Esztergom-Budapest fungiert als Studien- und Gästehaus. Zu seinen Aufgaben zählen die Elitebildung von Priestern und die Förderung der kirchlichen Kultur.

Bei den Kaderschmieden für Kaiser und Kirche darf das Wiener Alumnat, BOLTZMANNGASSE 7-9, nicht fehlen. Die Wappen zweier Erzbischöfe, die sich um dieses besonders bemühten, sind über den Toren angebracht: Das Wappen Franz Kardinal Nagels mit den Worten "Pacem et Veritatem" ("Liebet Frieden und Wahrheit") und jenes von Friedrich Kardinal Piffl mit den Worten "Labori non honori" ("Der Arbeit, nicht der Ehre sind meine Kräfte geweiht"). Seit 1913 gibt es hier das Wiener Priesterseminar. 2010/11 beschlossen die Bischöfe der Diözesen Wien, St. Pölten und Eisenstadt die Zusammenführung ihrer Priesterseminare mit dem Standort Wien. Dazu ließen sie das Haus in der Boltzmanngasse generalsanieren. Im Zuge der Arbeiten wurde der Speisesaal, der nun auch als Festsaal verwendbar ist, auf seine barocke Baustruktur zurückgeführt. Zu den Baumaßnahmen zählten die Modernisierung und Vergrößerung der Wohnräume, Einrichtungen für Brandschutz und Barrierefreiheit, die Neugestaltung des Eingangsbereichs (Welcome-Bereich), Sanierung der Fassaden und Grundstücksmauern. 2024 gehörten dem Erzbischöflichen Priesterseminar Wien 38 Seminaristen an. 18 stammten aus Österreich, neun aus Deutschland, die anderen aus Nigeria, Indien, Kroatien, Polen, Slowakei, Uganda und Vietnam. In diesem Jahr wurden fünf Diakone zu Priestern geweiht.

Zuvor war im Gebäude durch 127 Jahre das k. k. Waisenhaus untergebracht, noch früher, seit 1718, das Spanische Spital Wiens. Im Gefolge Kaiser Karl VI. befanden sich viele "Spanier", für die das Spital bestimmt war. Es waren Angehörige der spanischen Nebenländer, die aus Mailand, Neapel, Sizilien, Sardinien und Belgien stammten. Im Laufe der Jahrhunderte wurden die "Spanier" weniger und auch der Zufluss von Geldmitteln aus den versorgenden Provinzen versiegte, da diese nach und nach dem Kaiser abhanden kamen. Im Spanischen Spital wirkte der berühmte Mediziner (Josef) Leopold Auenbrugger, welcher die Diagnose mittels Beklopfen des Brustkorbs (Perkussion) erfand. Es heißt, dass es ihm als Wirtssohn geläufig war, die Füllung von Weinfässern durch Beklopfen der Fasswand abzuschätzen. Seine Wiener Lehrer, Gerard van Swieten und Anton de Haen, lehnten die Methode ab. Sie fand erst 1808, im letzten Lebensjahr Auenbruggers, Anerkennung, als der Leibarzt Kaiser Napoleons in einer französischen Übersetzung der von Auenbrugger 1761 verfassten Schrift "Inventum novum…" (Neue Erfindung …) das Verdienst des österreichischen Arztes betonte. Die stadtbekannte miserable Verwaltung führte zur Vereinigung des Spanischen mit dem Dreifaltigkeitsspital und schließlich zur Auflösung.

Noch heute kann man im Hof eine Marmortafel lesen, die Kaiser Joseph II. an der Fassade anbringen ließ. Sie lautet "Orphanis alendis et erudiendis…" ("Die Waisen zu ernähren und zu belehren, gewidmet von Joseph II. im Jahre 1785"). Ferdinand Schubert, ein Bruder des Komponisten, war hier Lehrer. Eine Gedenktafel erinnert an den Waisenhauspriester Franz Tendler. Er wirkte hier seit 1858 und gründete den ersten katholischen Jünglingsverein in Wien. Später übernahmen die Schulbrüder die Anstalt. Das Waisenhaus ist mit dem Namen des Jesuiten Ignaz Parhamer verbunden. Man nannte ihn "Pater Kindergeneral", weil er an seinem vorhergehenden Wirkungsort, dem Waisenhaus am Rennweg, ein strenges Regiment führte. Dort gab es seit 1742 ein Waisenhaus, dessen Zöglinge in der Seidenspinnerei des Besitzers arbeiten mussten. Maria Theresia wandelte dieses in eine öffentliche Einrichtung um und setzte Pater Parhamer als Direktor ein. Er beseitigte die Missstände, sorgte für ausreichende Verpflegung medizinische Versorgung, Erziehung und Ausbildung der Kinder. Nicht nur der Tagesablauf war streng organisiert, die sechs- bis 16-jährigen Buben wurden - zur Zeit des Siebenjährigen Krieges - militärisch gedrillt. Die Kaiserin war häufig zu Gast, auch Papst Pius VI. anlässlich seines Wien-Besuchs. Die Aufklärer kritisierten den Erziehungsstil und Joseph II. verlegte die Anstalt vom Rennweg in die Alservorstadt. "Der inzwischen 70-jährige Parhamer verkraftete die Zerschlagung 'seiner' Anstalt nicht, tief gekränkt starb er wenige Monate später", schreibt der Historiker Georg Hamann.

Die heutige Seminarkirche "St. Maria de Mercede" (Maria vom Freikauf der Gefangenen), BOLTZMANNGASSE 9, ist eine versteckte Kostbarkeit des Barock. Versteckt deshalb, weil zwar ihre Fassade 1821 klassizistisch sparsam vereinfacht wurde, der Innenraum hingegen im wesentlichen erhalten geblieben ist. Als Kapelle des Waisenhauses war sie nicht von den Josephinischen Kirchenreformen betroffen. Anton Ospel hatte sie in einem Zuge gebaut und den einheitlichen Stil beibehalten. Befindet man sich im Inneren, ist man von der Zentralwirkung des kleinen Gotteshauses beeindruckt, die durch das Deckengewölbe mit einer Scheinkuppel noch verstärkt wird. Vier Seitenaltäre flankieren den Hochaltar. 1969/70 wurden Heizung, Orgel und Fußboden erneuert und dabei das Gesamtbild durch Ottokar Uhl im Sinne der neuen Liturgie umgestaltet. Nach der Generalsanierung der Jahre 2010-2012 erstrahlt sie wieder in alter Schönheit. 2018 goss die Innsbrucker Firma Grassmayr vier neue Glocken, ein Jahr später fand die feierliche Weihe statt. Das Quartett besteht aus der Martinsglocke (h 1), Hippolytglocke (as 1), Stephansglocke (ges 1) und Marienglocke (es 1).

Nun befinden wir uns an der Kreuzung der Boltzmanngasse / Strudlhofgasse in der geographischen Mitte des Bezirks. Hier liegt ein Schwerpunkt von Wissenschaft und Kunst, wie selten in Wien. Die Strudlhofgasse entstand 1913 in ihrer jetzigen Länge erst mit der Erbauung der Universitätsinstitute. Zuvor führte sie zum Hof der ehemaligen Strudel'schen Besitzung. Rechts stand das dreigeschossige Palais des "Hof- und Kammermalers" Peter Strudel. Gegenüber befanden sich Stallungen und Wirtschaftsgebäude. Mit Kennerblick hatte sich der Künstler inmitten von Weinrieden angesiedelt und das malerische Panorama genossen. Die 1705 von ihm gegründete, zunächst private, dann kaiserliche Kunstakademie war die erste in Österreich. Peter Strudel erhielt eine jährliche Besoldung für "Farben und Mühe" von 3.000 Gulden, wofür er allerdings acht Monate im Jahr für den kaiserlichen Hof zu arbeiten hatte. Schon drei Jahre später wurde er geadelt und Freiherr mit dem Namen "Strudel von Strudendorff". Seine Brüder Paul und Dominik waren Bildhauer. Paul Strudel schuf den größten Teil des plastischen Schmuckes der Wiener Pestsäule auf dem Graben. Der Strudelhof besaß eine Hauskapelle, die sinngemäß den beiden Heiligen Peter und Paul geweiht war. Nach Ausbruch der Pest 1713 wurde das Gebäude in den Kontumazrayon einbezogen und gehörte zum spanischen Spital. Dieses teilte später das große Grundstück in sieben Parzellen und versteigerte sie. Als die Türken endgültig zurückgedrängt waren, bemühte sich das Haus Habsburg um kulturelle Verbindungen mit dem Balkan und der Levante. Die von Kaiserin Maria Theresia gegründete Orientalische Akademie war die Vorläuferin der nahe gelegenen Konsularakademie und sollte dazu beitragen, dass Diplomaten dem Einfluss Österreichs Geltung verschafften. Eine begleitende Maßnahme stellten Druckerzeugnisse dar, die durch Monopole geschützt, nach dem Südosten Europas exportiert wurden. So befand sich im Strudelhof seit 1804 die Buchdruckerei des "hebräischen" Schmid, der in großer Zahl Bücher in "orientalischen" Sprachen druckte.

Noch standen Reste der ersten Kunstakademie, als 1873 Josef Mallmann sein Palais STRUDLHOFGASSE 10 neu erbauen ließ. Er war der erste Generalkonsul des 1871 gegründeten Deutschen Reiches in Österreich-Ungarn. Während des Baues verkaufte er die Immobilie an Herzog Philipp von Württemberg. Von diesem erwarb der Außenminister der Monarchie, Leopold Graf Berchtold das Palais. Er verfasste hier 1914 das Ultimatum an Serbien, das zum Ersten Weltkrieg führte. Eine Tafel im heute als Konferenzraum des Hotels genützten Berchtold-Saal erinnert daran. Nach einem halben Jahrhundert in gräflichem Besitz besaß der Sozialistische Verlag, später die Bank für Arbeit und Wirtschaft (BAWAG) das Palais samt Garten. Sie stellte es 1970 den USA, deren Botschaft sich in nächster Nähe befindet, zu Abrüstungsverhandlungen mit der Sowjetunion zur Verfügung. Die SAL-Gespräche (Strategic arms limitation talks), eröffnet vom damaligen Außenminister Rudolf Kirchschläger, boten im Kalten Krieg eine Chance für den Frieden. Bis zum Umbau in ein Bildungszentrum des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) im Jahre 1999 wurde das Palais von der Botschaft von Qatar genutzt. Nun ist es mit 14 Veranstaltungsräumen ein Teil des 4-Sterne Hauses "Hotel und Palais Strudlhof". Im 2.000 m² großen Park erinnern Freiplastiken an das Mäzenatentum des ÖGB: zwei weibliche Stein-Figuren ("Dame in Weiß") und zwei Objekte, die der Bildhauer und Berufsschullehrer Walter Dewitz mit seinen Klassen herstellte, "Die Balance" (1998) und "Gemeinsam" (1999).

Die gegenüber liegenden Häuser gehören verschiedenen Stilrichtungen an. Im Jugendstilhaus STRUDLHOFGASSE 13 mit seinen farbigen Tür- und Fensterverglasungen gaben sich Wissenschaft, Kunst und Militär ein friedliches Rendezvous. Hier wohnten 1946 Hans Thirring, der als Physiker und Philosoph vor der Gefahr eines Atomkrieges warnte, Burgschauspieler Raoul Aslan und Generalmajor Alfred Schenk, Kommandant des bosnisch-herzegowinischen Infanterieregiments Nr. 1, das seit 1902 in der Alser Kaserne garnisoniert war. Für Aslan, der 1929 als erster zum Kammerschauspieler ernannt wurde, brachte man eine Gedenktafel an.

Schon das Äußere des kleinen Wohnpalais STRUDLHOFGASSE 19 mit seinem von Karyatiden getragenen Vordach lässt vermuten, dass hier Künstler am Werk waren. Das Aussichtsfenster gegen die Rossau ist einmalig, denn der Blick daraus umfasst die ganze Weite und Breite der einstigen Schottenau. War es der Genius loci, der gleich drei Maler hier wohnen ließ ? Der weit gereiste Eugen Felix besaß das Haus am alten Donauuferhang. Er schuf hauptsächlich Portraits, doch auch die Bacchantinnen im Palais Festetics, Berggasse 16. August Eisenmenger war der begehrte Historienmaler der Ringstraßenepoche, während Franz Rumpler zunächst Genrebilder und später gleichfalls Historienbilder malte, schließlich aber impressionistische Naturstudien schuf.

zwischen 1946 und 1955 befand sich in der Strudlhofgasse das Büro des US-Hilfsprogramms von CARE (Coopeerative for American Remittances to Europe/ später: Everywhere).Der Bestsellerautor Dietmar Grieser hat festgestellt, dass jeder siebente Österreicher in den Genuß eines Hilfspaketes gekommen ist.

Nun sind wir bei der STRUDLHOFSTIEGE angelangt, die zur Liechtensteinstraße hinab leitet. Die bis 1910 bestandene G'stätten des alten Pettenbühels wurde mit der Anlage der malerischen Stiege veredelt, die den Höhenunterschied von rund elf Metern mittels dreier Rampen überwindet. Ihr Schöpfer war Theodor Jaeger, der als Brückenbautechniker in der Stadtbaudirektion seinen Dienst versah. Die Stiegenanlage aus Mannersdorfer Kalkstein wird von zwei Beckenwandbrunnen geschmückt. Am unteren Ansatz führen zwei geschwungene Stiegenläufe zum oberen Becken. Man kann die Brunnen als Reminiszenz an den "Pletzenbrunn" deuten, der sich im Mittelalter in nächster Nähe befunden hatte. Mit ihren Vasenpylonen, Kandelabern und Wandbrunnen im Stil des Secessionismus ist die Strudlhofstiege wohl die schönste ihrer Art in Wien. Entdeckt und durch seinen Roman weltberühmt gemacht hat sie Heimito von Doderer. Er schrieb: "Der Meister der Stiegen hat ein Stückchen unserer millionenfachen Wege in der Großstadt herausgegriffen und uns gezeigt, was in jedem Meter davon steckt, an Dignität und Dekor …"

Im Mittelteil der Stiege ist neben dem Fischbrunnen eine Tafel mit der "Hymne" Doderers angebracht, die endet: " … das Schöne zeigt die kleinste Dauer." Der Renovierung 1961/62 folgten weitere 1983 und 2008/09. Zuletzt wurden - in einjähriger Bauzeit und mit Kosten von rund 1,5 Millionen Euro - vor allem der Stein- und Metallbestand inklusive der Kandelaber erneuert und die beiden Brunnen rekonstruiert. Für den oberen konnte das historische Vorbild des Wasserspeiers gefunden werden. An Stelle des Mosaik-Hintergrundes aus den 1960-er Jahren ist der Fischkopf nun von einem Relief aus Donaukieseln umgeben. Die größte Herausforderung war, das alte Aussehen der Stiege mit modernen Mitteln und Materialien zu erhalten. Dazu zählt auch die Erneuerung der Beleuchtung, die nun an Stelle der vertrauten Kugellampen durch energiesparende Hängeleuchten erfolgt.

Über 58 Stufen hinabsteigend, erreichen wir die seit 1930 benannte Pasteurgasse. Der Franzose Louis Pasteur war Chemiker und Mikrobiologe. Die von ihm erfundene Keimfreimachung und Konservierung revolutionierte die Vorratshaltung von Lebensmitteln. Ursprünglich zur Wasagasse gehörend, liegt die Pasteurgasse nun zufällig im Umfeld des Lycée Français de Vienne. 1970, nach Abholzung des Hanges, schritt man zum Bau des Hotels Strudlhof, PASTEURGASSE 1, das 81 Zimmer umfasst und mit dem Palais Berchtold verbunden wurde.

Am Wohnhaus von Erwin Schrödinger, der 1933 den Nobelpreis erhielt, erinnert PASTEURGASSE 4 eine Gedenktafel. Dem Mathematiker und Physiker gelang es 1926, eine Mechanik zu entwickeln, die auch die Bewegungsvorgänge innerhalb der Atome erklären konnte ("Quantisierung als Eigenwertproblem"). Schrödingers Arbeiten zur Quantenmechanik machten auf die physikalische Welt gewaltigen Eindruck, Einladungen zu Gastvorträgen an die bedeutendsten Universitäten und Berufungsangebote folgten. Er lehrte in Oxford und Graz, nach der Emigration (1938) in Irland. Dort entwickelte er ein Zentrum theoretischer Physikforschung. 1956 entschloss sich der Nobelpreisträger zur Rückkehr nach Österreich und übernahm die für ihn eingerichtete Lehrkanzel an der Universität Wien. In seinem Buch "Was ist Leben?" entwickelte er die Idee des genetischen Codes, eines der wesentlichsten Konzepte der modernen Biologie. Diese Veröffentlichung ist mit über 100.000 Exemplaren das meist verbreitete Werk Schrödingers.

Nur mehr wenige Meter trennen uns von der Liechtensteinstraße, die hier in elegantem Bogen dem alten Donaulauf folgt. LIECHTENSTEINSTRASSE 48 hängt an der kahlen Wand des Liechtensteinparks ein Kruzifix. Der Überlieferung nach soll es an den Friedhof des Maria-Magdalenen-Klosters, das sich in der Wasagasse 33 befand, erinnern. 1230 erstmals urkundlich erwähnt, bestand das Kloster bis 1529. Neben dem Kreuz führte eine Tür in eine Bildhauerwerkstätte. Hier schufen Teresa Feodorowna Ries, Gustinus Ambrosi und Carlo Wimmer ihre Werke. Mehr als zwei Meter unter dem Straßenniveau liegend, zeigt das Atelier die ursprüngliche Lage des Parks an, durch den die Werksteine für die Künstler transportiert wurden. 2010/11 erfolgte die Umgestaltung des Nebentraktes als Restaurierungsatelier des Liechtenstein Museums. Die Außenwand und das Kreuz wurden in die Renovierung einbezogen.

Drei villenartige Gebäude befinden sich auf LIECHTENSTEINSTRASSE 49 sowie 51 und 53-55. Das erste davon bildet die Ecke zur Strudlhofgasse 21. 1875 erbaut, wurde es 1941 für das Ergänzungsamt der Waffen-SS umgebaut und erhielt einen großen "Huldigungsbalkon". 1949 kaufte es die Heilsarmee zur Unterbringung der von ihr Betreuten. Seit 2005 befindet sich das Gebäude in Privatbesitz.

LIECHTENSTEINSTRASSE 51 wurde 1876 für Moritz Szeps, einen Vertrauten von Kronprinz Rudolf, erbaut. 1855-67 Chefredakteur der Wiener "Morgenpost“, übernahm Szeps danach die Leitung des kurz zuvor gegründeten "Neuen Wiener Tagblatt". Dort 1886 entlassen, kaufte er die "Morgenpost" und ließ sie als "Wiener Tagblatt" weiter erscheinen. Die Ausstattung seines Palais war fürstlich. Marmor und Gobelins lösten einander schon im Stiegenhaus ab, bevor man die im Neo-Rokoko gehaltenen Salons betrat. Gemälde aus dem ehemaligen Palais Pouthon, das dem Bau des Franz-Josefs-Bahnhofs weichen musste, grüßten von der Decke. Rasch "wurde das Palais zum Treffpunkt der jüdischen Intelliegenz", schreibt die Historikerin Helga Peham. Sie betont, dass Amalie Szeps "einen glänzenden Salon" führte, dessen Kreis aus Intelligenten und Liberalen de Wiener Gesellschaft bestand. "Es ist in der Familie Szeps eine Selbstverständlichkeit, sich politisch zu engagieren." Zu Kronprinz Rudolf hält Moriz Szeps " enge persönliche und politische Kontakte." Illustre Gäste verkehren im Haus, unter ihnen der Komponist Jaques Offenbach und der Schauspieler Alexander Girardi. 1883 ist der Anatom Emil Zuckerkandl (1922-2013) erstmals zu einem Empfang eingeladen. Drei Jahre später heiraten er und die Tochter des Hauses, die Schriftstellerin und Salonière Berta Szeps (1864-1945) im Wintergarten des Palais. 1928 wurde dieses zur Botschaft Schwedens und ist seit 1964 die Residenz des Botschafters. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz.

1874 entstand LIECHTENSTEINSTRASSE 53-55 auf einem über 2.000 m² großen Grundstück das später "Palais Kranz" genannte Gebäude. Der Großindustrielle Josef Kranz kaufte es 1918, noch im Ersten Weltkrieg, und ließ es von Friedrich Ohmann für seine Zwecke umbauen. Der Architekt wurde vor allem durch die Wienflussverbauung und das Palmenhaus im Burggarten bekannt. Erker, Balkons, Reliefs von Ranken, Köpfen und Putten sowie ein Dutzend Mal die Initiale "K" zieren die Fassade. Gleichzeitig erhielt der dahinter liegende alte Donauuferhang, früher "Gaisruck" genannt, eine italienisch anmutende Terrassenanlage. Der Millionär besaß ein weiteres, noch größeres Palais im 4. Bezirk und eine, ebenfalls von Ohmann errichtete, schlossähnliche Villa in Raach am Gebirge (Niederösterreich). Seine Geliebte und spätere Adoptivtochter Gina Kaus (1893-1985) war eine zu ihrer Zeit bekannte Literatin. "In den Jahren 1917/18 wird Ginas Atelierwohnung in der Strudlhofgasse zu einem 'Treffpunkt für die intellektuelle Avantgarde der Kaffeehäuser.' ... Ein kleiner intimer kreis versammelt sich. Die Freunde teilen hier und im Café Herrenhof ihre Sorgen um die politische Entwicklung und ihre literarischen Werke." (Helga Peham) Nach der Hochzeit mit dem Psychologen Otto Kaus übersiedelte sie mit ihm nach Berlin und emigriert später in die USA, wo sie sich als Bestsellerautorin einen Namen macht. Josef Kranz musste 1935 Konkurs anmelden. Das Haus wurde verkauft, die wertvolle Inneneinrichtung versteigert. In zeitlicher Abfolge wohnten hier die Hofschauspieler Josef und Olga Lewinsky, der Kammerschauspieler Hermann Thimig und das Ehepaar Kammersängerin Irmgard Seefried und Wolfgang Schneiderhan, Konzertmeister der Wiener Philharmoniker. Das Gebäude bietet von seinen ostwärts gelegenen Räumen einen umfassenden Blick auf den Liechtensteinpark. Noch größeren Horizont, vom Wienerwald bis zum Prater und weiter, schafft ein moderner Dachausbau.

Das historistische Wohnhaus LIECHTENSTEINSTTRASSE 57 steht unter Denkmalschutz. 1875 erbaut,weist es eine reich dekorierte Fassade mit Balkon auf.

Wieder zurück Richtung Strudlhofstiege gehend, wenden wir uns nun stadtwärts. Die Geschwisterbauten LIECHTENSTEINSTRASSE 43a und 45 sind durch einen Straßenhof, der zur Pasteurgasse führt, durch eine massive Gittertoranlage verbunden.

In einem kleinen Haus, Liechtensteinstraße 41, das Johann Leopold Graf Kuefstein besaß, hatte 1718 der Hofkriegsrat Claudius Innocentius du Paquier begonnen, Porzellan zu erzeugen. Der Belgier bezeichnete sich als "Erster Erfinder der allhiesigen Porcellain Fabrique". Nach drei Jahren übersiedelte er mit dieser in die heutige Porzellangasse 51. ![]() 9. "Im Oberen Werd"

9. "Im Oberen Werd"

Nach rechts gehend, wenden wir uns dem unteren Teil des einstigen Dietrichstein'schen Gartens zu. Hier, an der Schottenpoint, lagen Wein-, Obst- und Ziergärten. Neben dem Jesuitengarten, in dem sich hinter einer hohen Mauer die Patres erholten, bestand zur Biedermeierzeit die bekannte Gärtnerei des Moritz von Pasqualati in der Liechtensteinstraße 39-41. In ihrer Nachbarschaft lag der erste botanische Garten Wiens. 1665 erwähnt, wurde er von den Niederösterreichischen Landständen für die Studenten der Arzneikunde angelegt. Seit 1900 nimmt ein vierstöckiges Miethaus drei Parzellen (LIECHTENSTEINSTRASSE 39-43) ein. Das Grundstück hatte die Fürstin Clothilde Clam-Gallas, geb. Dietrichstein in ihrem letzten Lebensjahr Franz Clam-Gallas geschenkt, der als Bauherr aufscheint.

Aus dem flach gelegenen Gartenteil gegen die Liechtensteinstraße entstand im 19. Jahrhundert ein Lagerplatz für das fürstlich Dietrichstein'sche Gusseisendepot. Hier hatte ein besonderes Fahrzeug seine "Garage": das selbst fahrendes Vehikel, das der Mechaniker des nahen Josephinums, Siegfried Marcus, konstruiert hatte. Der Erfinder erwarb rund 130 Patente für Verbrennungskraftmaschinen, Telegraphie, Gastechnik und Elektrotechnik. Er montierte - nachweislich 1870 oder schon vorher - den ersten Benzinzweitaktmotor auf einen hölzernen Handwagen. Der zweite Marcuswagen, der über alle Merkmale des modernen Automobils verfügte, war 1888 fahrbereit.

Seit 2006 sorgt die Garage Bauernfeldplatz vis a vis für 201 unterirdische Stellplätze. Im Zuge ihrer Errichtung haben die Betreiber den Bauernfeldplatz und seine Umgebung fußgeherfreundlich umgebaut, wobei der Platz selbst autofrei gemacht wurde. Von den 4.500 m² der gestalteten Fläche entfallen 2.500 m² auf Fahrbahnen, je 1.000 m² auf Gehsteige und Grünflächen. Der Bauernfeldplatz sollte den Namen des französischen Schauspielers und Dramatikers Molière (eigentlich Jean-Baptiste Poquelin) erhalten, gleichzeitig hätte Paris einen Johann-Strauß-Platz bekommen. Doch nach einem Regierungswechsel in Frankreich war davon nicht mehr die Rede und so blieb es bei der Ehrung des Schriftstellers Eduard Bauernfeld.

2019 erhielt der Park beim Bauernfeldplatz entlang der Liechtensteinstraße eine eigene Benennung. Namensgeber wurde Ari (Arnold) Rath (1925-2017). Der Friedensaktivist und Chefredakteur der "Jerusalem Post" hatte in der Nähe in der Porzellangasse gewohnt.

LIECHTENSTEINSTRASSE 37a befindet sich seit 1954 das Lycée Francais de Vienne. Das Französische Gymnasium in Wien ist eine der 535 französischen Einrichtungen, die das Schulnetz der Agence pour l 'Enseignement français (Agentur für französische Bildung im Ausland) bilden. Die Einrichtung beherbergt SchülerInnen aus mehr als 85 Ländern. Es bietet ihnen die komplette Schullaufbahn vom Kindergarten bis zur Oberstufe des Gymnasiums nach dem französischen Lehrplan. Das Lycée liegt im 50.000 m² großen, einstigen Clam-Gallas-Garten, der Jahrhunderte lang im Besitz der Fürsten Dietrichstein gewesen war.

Die Reitschule des Franz Josef von Dietrichstein, Liechtensteinstraße 37, erhielt im Laufe der Zeit verschiedenste Funktionen. Ein Schmied nutzte sie als Werkstätte, dann richtete der Bildhauer Theodor Friedl darin sein Atelier ein. Mehr als 20 Theaterbauten zwischen Hamburg und Odessa tragen seine Skulpturen, am bekanntesten sind die Rossebändiger auf dem Maria-Theresien-Platz. Nach dem Ersten Weltkrieg übernahm ein ehemaliger Pilot der k. u. k. Fliegertruppe das desolate Gebäude und richtete darin das "Flieger-Kino" ein. In den 1920er- Jahren erfreute sich das angeschlossene Freilichtkino im Park großer Beliebtheit. Später diente das Gebäude mit Spitzbogen-Fenstern als Möbelmagazin, 1971 wurde es als das Kino umgebaut. Seit 1998 gehört es als Studio Molière zum Lycée Français de Vienne. Nach mehrjähriger Renovierung beherbergt es seit 2019 regelmäßig kulturelle Veranstaltungen wie die Soirées Cinéma au Studio Molière, eine Reihe monatlicher Filmvorführungen, die im Oktober 2022 in Zusammenarbeit mit dem Institut français d’Autriche begonnen wurde. Dazu kommen Veranstaltungen des Theatervereins Les Médusés du Radeau oder des 2022 gegründeten Musikvereins La Chambre Concertante. Bildungsprojekte unter der Leitung der Lehrkräfte des Lycée Français de Vienne ergänzen das Kulturprogramm.

Wir gehen die Liechtensteinstraße stadteinwärts und verlassen sie an der Ecke zur Harmoniegasse. "Vor Zeiten einst, vor langen Jahren…" (um 1230-1529) stand hier das Büßerinnenkloster "Zu St. Maria Magdalena" und seit 1694 das pompöse Haus "Zum goldenen Engel" des kaiserlichen Hofbarbiers Johann Oliverus Decore. Seit 1864 stehen mehrere Häuser in der Harmoniegasse - in ihrer Gesamtheit ein Frühwerk des Architekten Otto Wagner - unter Denkmalschutz (Nr. 1,3,4,6,8,9). Er baute auch das Theater, das die Gasse abschließt und nach dem sie benannt ist.

Amalia Freifrau von Pasqualati und Osterburg, geborene von Vogel, stand unter dem Künstlernamen Amalia Zwerbi schon als 15-jährige Tänzerin und Schauspielerin auf der Bühne. Mit 21 heiratete sie den Militärbeamten Johann Baptist Freiherr von Pasqualati und Osterburg und richtete mit seiner Hilfe im Palais Schönborn (Österreichisches Museum für Volkskunde) ein Theater ein. Sie trat gemeinsam mit Hof- und Berufsschauspielern, adeligen und bürgerlichen Laiendarstellern auf. Zwei Jahrzehnte hindurch war sie damit erfolgreich, musste aber dann die Bühne aus finanziellen Gründen schließen. Am 20. Jänner 1866 eröffnete sie in der WASAGASSE 33 ihr Harmonietheater, schon am 9. Mai 1867 war die letzte Vorstellung. Die Besitzerin verkaufte das Inventar an Carl Schwender, der in Hietzing sein berühmt gewordenes Sommer-Vergnügungsetablissement "Neue Welt" baute. Das Ensemble unterschrieb Verträge für das dortige Varieté-Theater. Im Oktober 1867 öffnete das Harmonietheater wieder, unter der Direktion des Komponisten und Dirigenten Klerr. Nach einem halben Jahr beendete auch er hier sein Wirken. 1868 pachtete der Direktor des Kremser Stadttheaters, Robert Löwe, das Theater und nannte es "Orpheum". Zum Varieté umgebaut, bot es Spitzenleistungen der Artistik. Publikumsmagnet wurde, 20 Jahre später und mit Eduard Danzer als Besitzer, das nun nach ihm benannte Unternehmen. Nach fast drei Jahrzehnten übernahm Gabor Steiner die Leitung und eröffnete 1900 mit der Ausstattungs-Revue "Venus auf Erden". Bekannt war der Varietédirektor durch seinen Vergnügungspark "Venedig in Wien", auf dessen Areal sich schon seit drei Jahren das Riesenrad drehte. 1909 bis 1928 gab man unter wechselnder Direktion als "Neue Wiener Bühne" Sprechstücke. 1934 wurde der Theatersaal demoliert, die Bühne, die sich gegen den Hanggarten öffnen ließ, abgetragen und die Fresken im Foyer durch einen blinden Plafond verdeckt. Nur die beiden Musen auf dem Giebel, Thalia für die Komödie und Terpsichore für den Tanz, sind Zeugen der Theatergeschichte geblieben.

HARMONIEGASSE 5-7 befand sich das Hotel "Westminster". Jetzt firmiert das 4-Sterne Boutique Hotel als "The Harmonie Vienna". Die Design-Elemente entstammen dem Kunstprojekt „Signapura“ von Luis Casanova Sorolla. Der peruanische Künstler hält Tanzspuren in Farbe auf Papier fest. Eigentümerin ist die Hotelierstochter Sonja Wimmer. Sie übernahm 2006 den Familienbetrieb in der Harmoniegasse und ließ ihn 2013 als Boutiquehotel generalsanieren. 2016 wurde Wimmer, die Betriebswirtschaftslehre studiert hat und Leistungssport betreibt, zur Hotelière des Jahres gewählt.

In diesem Teil der Liechtensteinstraße sind noch zwei denkmalgeschützte Häuser bemerkenswert. Das Bürgerhaus LIECHTENSTEINSTRASSE 28, "Zur hl. Dreifaltigkeit" galt jahrelang als "liebenswerter Schandfleck". Nun wurde das 1781 in der josephinischen Ära errichtete Gebäude renoviert. LIECHTENSTEINSTRASSE 21 ist ein vormärzliches Wohnhaus (1825). Im Hof befindet sich eine lebensgroße Steinskulptur "Maria unbefleckte Empfängnis".

Die beiden Quergassen, Harmonie- und Dietrichsteingasse, zwischen Liechtensteinstraße und Wasagasse sind kurz, ca. 100 m, und bleiben im Hang der Schottenpoint stecken. Nur die dritte, die Thurngasse, die wir nun erreichen, schafft es mit ihrer Stiege, den Hang zu überwinden. Die THURNSTIEGE wurde 2005 über die Breite der ganzen Gasse neu angelegt und ersetzt die seit mehr als 100 Jahren bestandene Anlage. Der Wunsch nach Barrierefreiheit sollte mit einem Lift gelöst werden, der aber nicht die Zustimmung der Anrainer fand. Der Entwurf geht auf die Architektin Regina Pizzinini zurück, die deren Wünsche und Anregungen aufnahm. Der Grundgedanke der Konstruktion beruht auf der Kombination von Treppen und Rampen.

Die beiden diagonal gegenüber gelegenen Eckhäuser sind durch figürlichen Schmuck gekennzeichnet. Der am Fuß der Stiege gelegene Josef-Divjak-Hof THURNGASSE 4a / WASAGASSE 23 wurde 1966 mit Eigentumswohnungen errichtet. Für die Kunst am Bau sorgte Eduard Föderl mit drei Reliefs. Er schuf einen Reiterzug vor stadtbekannten Kirchen, das Wiener Stadtwappen und einen Herzog mit Rittern.

Das Miethaus THURNGASSE 9 / WASAGASSE 26 ist 137 Jahre älter. Es zeigt im Rundbogen über einem Fenster als Hauszeichen einen springenden Hirschen, das an den Namen des Besitzers, Sattlermeister Franz Hirsch, erinnert. Den Hof zieren Reliefmedaillons der Jahreszeiten. Ein bekannter Bewohner war der Chirurg Burghard Breitner. Er schrieb über 200 wissenschaftliche Arbeiten und, unter dem Pseudonym Bruno Sturm, Dramen und Romane. Er unterlag 1951 bei der Wahl zum Bundespräsidenten mit 15,4% der Wählerstimmen, während Adolf Schärf siegte.

1823 hatte Maria Josepha Reichsgräfin von Thurn-Valsassina ihren großen Garten in 26 Baustellen teilen lassen. Noch stehen einige Häuser aus dieser Zeit, wie Wasagasse 19 aus 1829 mit Reliefs der Jahreszeiten und Erdteile an der Fassade, WASAGASSE 21 mit Götterdarstellungen in den Lunetten, Wasagasse 27 und 29 oder Wasagasse 28 / Dietrichsteingasse 2 mit Bauchfenstern.

Auch THURNGASSE 5 zeigt sich als Original Biedermeier-Vorstadthaus, es trägt die Initialen der Erstbesitzer Anton und Ilse Poschacher. Das Hauszeichen "Zum blauen Würfel", ein Wiener Pflasterstein, befindet sich über dem Tor. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz.

Oben auf der Schottenpoint warten noch zwei Häuser auf unsere Beschreibung, zunächst THURNGASSE 2-4, das Eckhaus zur WÄHRINGER STRASSE 22. 1546 bis zur Zweiten Osmanischen Belagerung befand sich im östlichen Teil des Areals zwischen Währinger und Liechtensteinstraße, Thurn- und Berggasse eine "Büchsen-Schützen Zillstat und Schießmauer". Dann übersiedelte sie an den Beginn der Alser Straße, ehe man sie 1831 an die Grenze der Vorstädte Wieden und Hungelbrunn verlegte. In der Barockzeit stand hier in einem Terrassengarten ein Sommerpalais. Sein Besitzer war der Jurist Georg Friedrich Schickh, der Verfasser der Pragmatischen Sanktion. Das Hausgesetz Kaiser Karl VI. sprach die Unteilbarkeit des habsburgischen Länderbesitzes und die Thronfolge für weibliche Angehörige aus. Das heutige Gebäude steht unter Denkmalschutz.

Der Neubau aus dem Jahr 1828 wird als Newald-Hof bezeichnet. Julius Newald war 1878-1882 Bürgermeister von Wien. Während seiner Amtszeit ereignete sich der Ringtheaterbrand, der 386 Tote forderte und ihn zum Rücktritt veranlasste. Nachdem Newald das Biedermeierhaus erworben hatte, wollte er es umbauen und ein Foyer errichten lassen, das die drei Trakte verband. Für dessen Ausgestaltung wurde der Historienmaler Adalbert Franz Seligmann engagiert. Er schuf bis 1899 zwei Decken- und acht große Wandbilder, deren Fertigstellung der Auftraggeber nicht mehr erlebte. Sie bilden nun eine stimmungsvolle Eingangshalle zum 3-Sterne Hotel "Am Schottenpoint". Die Wandbilder zeigen Bürgermeister Newald, das Haus des Georg Friedrich Schickh, "Gertrud Seithofer vermacht ihre Weingärten ihren Dienstleuten", die Zerstörung der Vorstädte 1529, die Bürgerschießstätte am Schottenbühel, zwei Gruppen des Huldigungsfestzuges 1879 und den Lobspruch der Stadt Wien von Wolfgang Schmeltzl "Wer sich zu Wien nicht nähren kann…" In diesem Haus gab immer wieder Gaststätten. Am bedeutendsten war die "Gemeinschaftsküche Akazienhof". Die Philantropin und Pädagogin Eugenie Schwarzwald hatte diese während des Ersten Weltkriegs nach Überwindung großer Schwierigkeiten geschaffen. Es wurden täglich bis zu 600 Personen "mit Sorgfalt und Liebe" betreut. Außerdem standen ein Leseraum mit bequemen Rohrstühlen und ein schattiger Garten zur Verfügung. Obwohl im Kriegsjahr 1917 eröffnet, vermittelte das Ambiente Esskultur der höchsten Stufe. Die Küchen- und Inneneinrichtung stammten von Adolf Loos.

Beim Haus THURNGASSE 1 / WÄHRINGER STRASSE 24, haben wir unseren Wendepunkt erreicht und treten den Rückweg in der Währinger Straße an. Der Vorgängerbau stand im Besitz von Maria Daffinger, geb. Smolenitz von Smolk. In jungen Jahren eine glanzvolle Erscheinung der Wiener Gesellschaft, wurde sie von Franz Grillparzer verehrt. Seine ambivalente Haltung ihr gegenüber fand in "Des Meeres und der Liebe Wellen" und "Die Jüdin von Toledo" Niederschlag. Sie heiratete 1827 den Miniaturenmaler (Moritz) Michael Daffinger und erwarb mit dessen hinterlassenem Vermögen das Eckhaus. 1855 ehelichte sie den Oberst Josef Turszky.

Am 1891 erbauten Mozart-Hof, WÄHRINGER STRASSE 26, kündet eine Gedenktafel: "Hier stand das Gartenhaus, wo Mozart vom Sommer 1788 bis Herbst 1790 wohnte und Cosi fan tutte sowie die Symphonien g-Moll, As-Dur und D-Dur auf der Fuge schrieb". Kaum dort eingezogen, war seine Frau dauernd krank und ihre Tochter Theresia starb im Alter von einem halben Jahr. Ärzte und Apotheker mussten bezahlt werden und Mozarts Einkommen war gering, denn er besaß zu dieser Zeit nur zwei Schüler. In ständiger Geldnot wandte er sich an seinen Logenbruder Michael Puchberg, der ihn unterstützte. Nach neueren Forschungen blieb Mozart mit den Seinen nur bis Anfang 1789 in der Währinger Straße und übersiedelte dann auf den Judenplatz. Die finanziellen Probleme blieben aber weiter bestehen.

Zur Zeit der Wiener Weltausstellung 1873 errichtet, steht WÄHRINGER STRASSE 28 das letzte prunkvolle Palais im 9. Bezirk. Jahrzehntelang war es im Besitz der Grafen Otto und Rudolf Chotek. Als es aufgestockt werden sollte, ergaben sich Schwierigkeiten mit dem Terrain, auch ein 16 m tiefer Keller, möglicherweise eines Klosters, kam hier zu Tage. 1906 kaufte die Firma Friedrich Otto Schmidt das Gebäude, an dessen Fassade seither der Name des Unternehmers in goldenen Buchstaben prangt. Er war einer der prominentesten Innenausstatter seiner Zeit. Es gab in Wien kaum ein Adelspalais, das nicht von Schmidts Firma eingerichtet wurde. Um die Jahrhundertwende pflegte sie Kontakt mit Künstlern wie Adolf Loos, dessen Entwurf zum bekannten "Elefantenrüsseltisch" Schmidt realisierte. Das betont aufwändige Stiegenhaus, ein großer Speisesaal mit Kassettendecke und Gobelins an den Wänden zeigten Dignität und Dekor. 2019 wurde das Gebäude verkauft, die Betriebs- und Lagerhallen im Innenhof abgerissen und das ehemalige Palais vollständig entkernt, nur die denkmalgeschützte Fassade an der Währinger Straße blieb erhalten. 2025 dauern die Arbeiten noch an.

Gegenüber erhebt sich das späthistoristische Zinshaus WÄHRINGER STRASSE 21 / LACKIERERGASSE 9. 1892 erbaut, weist es eine monumentale Fassadengliederung mit Riesenpilastern, Kranzgesims und überkuppeltem Eckerker auf. An dessen Unterseite ist - als Reminiszenz an das alte Hauszeichen - ein großer goldener Adler angebracht.

Beim Blick nach links fällt seit 2013 Ecke WÄHRINGER STRASSE 19 / LACKIERERGASSE 10 ein revitalisiertes Haus auf. Beim Projekt "VinziRast-mittendrin" einem Sozialprojekt der Vinzenzgemeinschaft St. Stephan, wollen Studierende der Universitäten zusammen mit obdachlosen Menschen wohnen und arbeiten, begleitet von Ehrenamtlichen der VinziRast-Einrichtungen. Neben zehn Wohngemeinschaften für jeweils zwei bis drei Personen gibt es drei Werkstätten, ein Lokal im Erdgeschoss sowie Freizeit- und Veranstaltungsräume im Dachausbau.

Ein einstiger Adelssitz ist das Sommerpalais Dietrichstein (Clam Gallas), WÄHRINGER STRASSE 30-32. Seit Clothilde von Dietrichstein 1859 den General Eduard Graf Clam-Gallas geheiratet hatte, führt der Besitz auch seinen Namen. Die "Villa suburbana" wurde 1834 im klassizistischen Stil mit offenem Mittelbau errichtet. Im großen Park, der sie umgibt, stehen mit der Naturdenkmal Nr. 450 je zwei Schwarznussbäume (Juglans nigra) und Bergahorne (Acer pseudoplatanus). In entsprechendem Abstand von der Währinger Straße hatte das Palais eine Aussicht bis zu den Kleinen Karpaten. Durch den Verlust ihrer Güter in Tschechien waren die Dietrichstein gezwungen, ihren Besitz 1951 zu verkaufen. Nach einem Umbau richtete die Französische Republik darin ihr Kulturinstitut ein, während auf der Talseite des Hanges (Liechtensteinstraße 37a) 1954 das Lycée Francais de Vienne entstand. 2006 bis 2007 erfolgte eine Sanierung des Palais, das sich seit 2015 im Besitz des Emirats Katar befindet. ?\

In einer kleinen Parkanlage Ecke BOLTZMANNGASSE / WÄHRINGER STRASSE 38 erhebt sich vor dem Zweiten Chemischen Institut der Pfeiler des Auer-Welsbach-Denkmals mit seiner Inschrift "Plus lucis" ("Mehr Licht"). Carl Freiherr Auer von Welsbach entdeckte vier Elemente und erfand u. a. das Gasglühlicht, die Metallfadenglühlampe und den Cereisen-Zündstein für Feuerzeuge. Sein wissenschaftliches Hauptarbeitsgebiet waren die Seltenerd-Metalle und die radioaktiven Stoffe. Das 1935 enthüllte Monument von Wilhelm Frass krönte die Bronzeskulptur eines Fackel tragenden Jünglings, die im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen wurde. 1954 ersetzte sie der selbe Künstler durch eine 2,64 m hohe Steinfigur. Das Denkmal hatte einen Vorgänger, das Bäckerkreuz. Diese spätgotische Säule stammte aus 1506 und zeigt am Schaft ein Bretzel und den Namen "Paul Lundler, bäck". Sie ist heute im Hof der Bäckerinnung, Wien 8, Florianigasse 13, zu sehen. An bevorzugter Stelle errichtet, war sie eine Landmarke, die im weiten Kreis vom Alsbach umflossen von der Anhöhe der Schottenpoint in sein Tal blickte. Die Anbringung des Raaber Spruchs "Sag Gott dem herrn danch, daß Raab ist gechommen in der Christen handt" - aus dem Jahr 1598 weist auf ihre damalige Bedeutung hin. 2017 beschloss der Wiener Gemeinderat die Benennung der kleinen Verkehrsfläche nach der Physikerin Olga Ehrenhaft-Steindler (1879-1933). Sie promovierte 1903 als erste Frau an der Universität Wien in Mathematik, gilt als Pionierin der Mädchenbildung, war Lehrerin und Schuldirektorin.

Eines der ältesten Armenversorgungshäuser Wiens befand sich hier, an der Straßenkreuzung der Währinger Straße und der heutigen Boltzmanngasse. Es war das sprichwörtlich gewordene nach der Säule benannte Bäckenhäusel. Nach seinem Stifter Paul Hirsch von Hirschfeld, hieß es auch Hirschenhäusel. Mehrfach erweitert, bestand es von 1650 bis 1868 als Versorgungsanstalt für Arme und unheilbar Kranke. Später kam der Komplex als Magazin an die k.u.k. Tabakregie. Anfang des 20. Jahrhunderts stand das 12.000 m² große Bäckenhäusel-Areal für eine neue Nutzung zur Verfügung. 1905, nach Übersiedlung der Tabakregie in ihr neues Verwaltungspalais, Porzellangasse 51, und des Magazins nach Ottakring, begann der Abbruch der Altbauten und die Rodung des Gartens.

Zunächst entstand in der BOLTZMANNGASSE 3 mit nur 354 m² verbauter Fläche das viergeschossige Institut für Radiumforschung (Radium-Institut, später Institut für Radiumforschung und Kernphysik). 1910 eröffnet, war es das erste dieser Art weltweit und besonders in den Jahren vor 1938 eine anerkannte Größe in der internationalen Atomforschung. Karl Kupelwieser, Jurist und Sohn des bekannten Malers Leopold Kupelwieser, stiftete das Institut. Im Hausflur befindet sich eine Ehrentafel mit Namen 17 berühmter Physiker wie Marie und Pierre Curie, Carl Auer von Welsbach und Eduard Suess, sowie eine Gedenktafel für den langjährigen Institutsleiter Stefan Mayer.

Eine Brücke verbindet das Objekt mit dem Physikalischen Institutsgebäude, BOLTZMANNGASSE 5 / STRUDLHOFGASSE 4. Mit 2.286 m² verbauter Fläche war es für die Lehrkanzeln der Mathematik, für die Institute für experimentelle und theoretische Physik und Räume für die experimentelle Psychologie bestimmt. Vier, bis fünf Geschoße hohe, Trakte umschließen einen Hof. 1910 begonnen, nahm es 1913 den Betrieb auf.

Das Zweite Chemische Institut entlang der WÄHRINGER STRASSE 40-42 wurde 1913-1915 erbaut. Sein an der Ecke zwischen Währinger Straße 38 und Boltzmanngasse 1 gelegenes Hauptportal wird vom kaiserlichen Doppeladler überspannt. Der als Dachreiter ausgebildete oktogonale Turm grüßt weithin gegen die Innere Stadt. Im Foyer stehen Portraitbüsten von Wissenschaftlern. Eine Gedenktafel erinnert an zwei Widerstandskämpfer, die am 5. April 1945 von einem nationalsozialistischen Professor erschossen wurden, weil sie ein Elektronenmikroskop vor der Zerstörung retten wollten. Die aus 17 Bäumen bestehende Platanen-Baumzeile, die vor den Institutsgebäuden auf der Währinger Straße Schatten spendet, steht mit der Nr. 786 auf der Liste der Wiener Naturdenkmäler.

Die Straße überquerend, kommen wir zu WÄHRINGER STRASSE 41. Es wurde auf einem 1649 m² großen Areal 1838 an Stelle des ebenerdigen Hauses "Zur Stadt Nürnberg" erbaut. Katharina Mayer, die kurz zuvor den Vorgängerbau erworben hatte, ließ an dessen Stelle "ein neues Gebäude, bestehend aus einem drey Strock hohen Gassen- dann einem gleich hohen einfachen Seitentrakte" vom viel beschäftigten Bau- und Maurermeister Franz Lausch (1792-1852) errichten. Schon nach zwei Jahren verkaufte sie das Objekt an Ferdinand Tschebulz Edler von Tsebuly, k.k. Oberst in der Armee und Ritter mehrerer Orden, und den Rittmeister Eduard Tschebulz. Diese veräußerten das Haus nach vier Jahren an Johann und Theresia Obenheimer, die es 1861 von Baumeister Gerl adaptieren ließen. Im gewerblich genutzten Seitentrakt befindet sich seit 1889 - bis heute - eine Buchbinderei. Über die Architektur der denkmalgeschützten "Wohnhausanlage" heißt es: "Das viergeschoßige Biedermeier-Wohnhaus weist eine gleichmäßige Geschoß- und strenge Achsenabfolge auf, welche lediglich zur Akzentuierung des mittigen Eingangs leicht aufgelockert wird. Das Erdgeschoß ist leicht gebändert und von den Regelgeschoßen durch ein Gesims abgetrennt. Die Reihe der Fensterrahmungen aller drei Wohngeschoße ist an einem zart hervortretenden, schmalen Putzband aufgefädelt, wobei dem obersten auch ein weiteres Gesims zugefügt ist. Die übermäßige Höhe des Erdgeschoßes wirkt leicht störend auf das proportionale Gesamtgefüge und rührt daher, dass das Straßenniveau nachträglich abgesenkt wurde." In den kommenden Jahren ist eine Generalsanierung durch die gemeindenahe Firma Wiseg (Wiener Substanzerhaltungsges. m.b.H. & Co KG) geplant.

Der berühmteste Bewohner war der Komponist Anton Bruckner, der 1868 hier sein erstes Wiener Quartier bezog. Die Zweizimmerwohnung Bruckners mit der Türnummer 10 (später 11 bezeichnet) befand sich im 2. Stock. Sie umfasste einen Schlaf- und Essraum. An der Wand hingen mehrere Bilder, ein Kruzifix und - hinter einem Vorhang verborgen - eine Fotografie der verstorbenen Mutter. Zur Einrichtung gehörten ein Pedalharmonium und ein Bösendorfer-Hammerflügel. Hier schuf "der große österreichische Komponist", wie die Gedenktafel am Haus kündet, "seine 2., 3., 4. und 5. Sinfonie". Die Tafel stiftete das damalige Heimatmuseum Alsergrund 1961 auf Initiative seines Leiters, Prof. Ing. Alfred Wolf. Als Buchdruckerei-Besitzer setzte er das Layout, und die im Bezirk ansässige Steinmetzfirma Eduard Hauser meißelte den Text in Stein. Weitere Werke, die hier entstanden, waren "Locus Iste" (WAB 23, 1869), "Mitternacht" (WAB 80, 1870), und das "Hohe Lied" (WAB 74, 1876). Zu diesen zählt auch die "Nullte" oder "Annulierte" Sinfonie (WAB 100) in d-moll. 1869 geschrieben, war sie als 2. Sinfonie konzipiert. Teile der "Nullten" kündigen bereits die revolutionären Kompositionsmodelle des späteren Bruckner an, was von den Zeitgenossen nicht verstanden wurde. Allein die Frage des Dirigenten der Wiener Philharmoniker (und Brahms-Freundes) Felix Otto Dessoff (1835-1892), wo das Hauptthema sei, brachte den sensiblen 45-jährigen Komponisten dazu, sein Werk als „ungiltig, ganz nichtig“ und „annulirt“ zu bezeichnen. Die Uraufführung fand erst 1924 in Klosterneuburg statt.

WÄHRINGER STRASSE 43 sind die Bezirksvorstehung und das Bezirksmuseum Alsergrund (Alseum) untergebracht. Ursprünglich lag hier der Leichenhofgrund des nahen Bäckenhäusels, der während der Pestepidemie 1713 bis zur Kreuzung Spitalgasse mit Massengräbern erweitert wurde. Später stand das k.k. Monturdepot auf einem 2 m hohen Hügel über diesem, "Hohlweg" genannten, Teil der Währinger Straße. 1871 wurde das jetzige Amtshaus errichtet.

1957 konstituierte sich unter Bezirksvorsteher Johann Rajnoha ein Museumsverein, als dessen Präsident er fungierte. Die Erstaufstellung des Museums in zwei Räumen im Haus der Bezirksvorstehung erfolgte 1959. Museumsleiter wurde der Lehrer Franz Zabusch, Kustoden Volksschul-Oberlehrer Hans Mück (bis 1967) und der Buchdruckereibesitzer Alfred Wolf. Auf seine Initiative hin und unter seiner Redaktion erschien 1960 das erste von 129 vierteljährlich herausgegebenen Mitteilungshefte "Das Heimatmuseum Alsergrund". Zwischen 1966 und 1970 gab er alljährlich eine Publikation zu den Sonderausstellungen heraus. 1968 übernahm Obermuseumsrat Ernst Donatin die Leitung. 1970 gründete Alfred Wolf die Galerie Alsergrund. Als erste ihrer Art gab sie Kunstschaffenden aus dem Bezirk unentgeltliche Ausstellungsmöglichkeiten. 1972 entstand auf Initiative Ernst Donatins die Gedenkstätte für Heimito von Doderer (mit Teilen seiner Wohnungseinrichtung). 1973 wurde das Heimatmuseum zum "Bezirksmuseum". Seit 1991 leitet Wilhelm Urbanek das Bezirksmuseum Alsergrund. 2015 entwickelte der Kunsthistoriker Matthias Bechtle ein neues Konzept. Die verschiedenen Teilbereiche – Bezirksmuseum, Bezirksbibliothek, Sparefrohhaus - sind nun unter dem Oberbegriff ALSEUM zusammengefasst. Gemeinsam mit der Ethnologin Helga Maria Wolf und der künstlerisch tätigen Pädagogin Doris Wolf gestaltete er die Schausammlung des Bezirksmuseums Alsergrund in renovierten Räumen völlig neu. Die Grundaufstellung umfasst zwei Säle. Im ersten befindet sich die Architektur-Sammlung mit originalen Hauszeichen, Modellen und Plänen. Der zweite Schauraum stellt Arbeit und Freizeit mit Schwerpunkt 19. Jahrhundert vor: Wohnen; Versorgung; Arbeit: Wäsche waschen, Gewerbe, Wagenbauer, Großbetriebe; Kultur; Freizeit; Kunst; Medizin; Katastrophen; Verkehr.

Im angrenzenden späteren ARNE KARLSSON-PARK stand seit dem Mittelalter das Pestspital St. Johannes in der Siechenals mit einer romanischen Kapelle (1255 erwähnt). Bis ins 18. Jahrhundert war dort der Friedhof des gegenüber liegenden Armen- und Siechenhauses "Bäckenhäusel". 1801 kaufte das k.k. Militär Commando den "Leichenhofgrund" und erbaute 1818 darauf ein Monturdepot. Dieses befand sich bis 1860 auf einem zwei Meter hohen Hügel, der aufgeschüttet wurde, um arbeitslose Weber zu beschäftigen. Dessen Reste sind an der Grundgrenze zur Bezirksvorstehung noch gut zu erkennen. 1858-1860 entstand an der Stelle des Parks das Bürgerversorgungshaus nach dem preisgekrönten Projekt des Ringstraßenarchitekten Ferdinand Fellner d. Ä, (1815-1871). Nach der Übersiedlung der Insassen nach Lainz wurde das Bürgerversorgungshaus im 70. Jahr seines Bestandes demoliert. Ein Hochhausprojekt scheiterte, das Areal blieb unverbaut. In den 2020er Jahren soll hier eine Station der türkisen U5, in Betrieb gehen und der Knotenpunkt "Arne-Carlson-Park" (Spitalgasse/Währinger Straße) sieben Straßenbahnlinien verbinden (Siehe 1. "Überblick von der U-Bahn").

Acht Felder der Umzäunung des einstigen Bürgerversorgungshauses schließen sich an das Amtshaus an, ehe wir den ca. 12.500 m² großen Arne-Karlsson-Park betreten. Arne Karlsson war Leiter der schwedischen Hilfsorganisation Rädda Barnen und wurde 1947 bei Berg in Niederösterreich von einem russischen Wachtposten erschossen. Die Tätigkeit von Rädda Barnen half nach dem Zweiten Weltkrieg vielen Wiener Kindern zu überleben, da täglich 70.000 Essenrationen verteilt wurden. Der Park erinnert an Menschen, die ihr Leben in selbstloser Weise dem Wohl ihrer Mitbürger widmeten. Gleich beim Eingang steht das Denkmal für Guido Holzknecht, das Josef Heu ein Jahr nach dem Tod des Radiologie-Pioniers schuf. 1965 wurde das von Hans Jaksch und Robert Ullmann hergestellte Denkmal der schwedischen Philanthropin Elsa Brändström enthüllt. Ein Pfeiler mit ihrem Relief erinnert an den "Engel von Sibirien", der im Ersten Weltkrieg unzählige österreichische Kriegsgefangene vor Elend und Tod bewahrte. Im Zweiten Weltkrieg wurde im Park ein 800 m² großer Luftschutzbunker angelegt. (Seit 2010 "Erinnerungsbunker")

Die Vogeltränke an der Bunkermauer fertigte Mario Petrucci im Jahr 1953 an. Nachdem man im Rahmen des Projekts WienerWand die Bunkermauer hinter dem Spielplatz 2009 als Graffitifläche freigegeben hatte und Spraykünstler diese mit überlebensgroßen bunten Werken gestalten, ist auch der Brunnen in diese einbezogen. Der Skate-Parcours am Dach des Erinnerungsbunkers erhielt nach den Wünschen der Jugendlichen neue Hindernisse. Wenige Schritte weiter führt ein Durchgang zum "Wohngarten Sensengasse" mit Eigentumswohnungen und universitären Einrichtungen ![]() 3. "Vom Neuen zum Alten AKH".

3. "Vom Neuen zum Alten AKH".

Im Hochmittelalter befand sich hier, im Bereich der Spitalgasse, die Jahrhunderte später nach den Krankenanstalten benannt wurde, ein Siechenhaus. Seine Kapelle "Zum heiligen Johannes" wurde erstmals 1255 erwähnt, die Anstalt 1298. Es war eines der drei Sondersiechenhäuser, die zur Zeit der Kreuzzüge errichtet wurden, um Kranke zu isolieren, die Lepra oder Pest eingeschleppt hatten. Sie lagen an den Ausfallstraßen vor der Stadt: Im Osten St. Lazar (seit 1370 St. Marx), im Süden beim Klagbaum (Wieden) und im Norden St. Johann an der Siechenals. Hier umschlossen die Kirche, die auf einem Hügel am rechten Ufer der Als stand, zwei im rechten Winkel auslaufende Gebäude. Ihre Zimmer waren nach Heiligen benannt und mit bis zu 25 Betten belegt. Fünf Stuben waren für Männer, vier für Frauen, eine für Kinder bestimmt. Für Kranke auf dem Weg der Besserung gab es vier "Meliationsstuben". Die Patienten mussten in Quarantäne bleiben, auch Ärzte, Pfleger und der Anstaltskaplan durften die Anlage nicht verlassen. Phantasievoll berichtet eine Sage, welche die Bezeichnung des Hauses Nussdorfer Straße 19 "Wo die Jungfrau zum Fenster hinaus sieht" erklärt: Die Braut eines Pflegers stand stets am Fenster, um ihn zu sehen. Als sie eines Tages seine Leiche im Hochwasser führenden Alsbach treiben sah, stürzte sie sich selbst ins Wasser. Man sagte, dass der Mann, der ein Opfer der Pest geworden war, Kranke bestohlen und man ihm zur Strafe ein ehrliches Begräbnis verweigert hätte. Das "alte Lazarett" wurde, ebenso wie das Dorf Siechenals in der Ersten Türkenbelagerung 1529 zerstört. Wieder aufgebaut und mehrfach verändert, fand es bis 1858 Verwendung. Ebenso lange bestand die romanische Kapelle mit ihrem wuchtigen Südturm und Biforienfenstern.

Zwei Jahre später baute die Gemeinde Wien an ihrer Stelle eine andere Wohlfahrtseinrichtung: Das Bürgerversorgungshaus, Währinger Straße 45. Planverfasser war der prominente Ringstraßenarchitekt Ferdinand Fellner d. Ä., der auch die Niederösterreichische Landesirrenanstalt ![]() 3. "Vom Neuen zum Alten AKH" projektierte. In zwei Trakten an der Spitalgasse und Währinger Straße befanden sich die Zimmer der "Bürger" der k. u. k. Residenzstadt. Auf dem Giebel flankierten Figuren des hl. Martin und der hl. Elisabeth die Gestalt der Vindobona. 700 Personen fasste die Anstalt, die zu den markantesten Gebäuden des Alsergrundes zählte. 1928 wurden die letzten 253 Bewohner nach Lainz umquartiert.

3. "Vom Neuen zum Alten AKH" projektierte. In zwei Trakten an der Spitalgasse und Währinger Straße befanden sich die Zimmer der "Bürger" der k. u. k. Residenzstadt. Auf dem Giebel flankierten Figuren des hl. Martin und der hl. Elisabeth die Gestalt der Vindobona. 700 Personen fasste die Anstalt, die zu den markantesten Gebäuden des Alsergrundes zählte. 1928 wurden die letzten 253 Bewohner nach Lainz umquartiert.

Hier sollte das Prestigeobjekt der Gemeinde, das erste Hochhaus Wiens mit 16 Stockwerken, entstehen. Die Finanzierung erhoffte man sich zum Teil vom Bund, doch dieser bevorzugte das Hochhausprojekt in der Herrengasse. Es gab viele Meinungen zu dem als "Wahrzeichen des Macht- und Emanzipationsstreben des modernen Proletariats" bezeichneten Projekt, bis hin zu Gegendemonstrationen und Gerichtsverhandlungen. Wesentlich friedlicher verlief die Nachgeschichte, als die nach dem demolierten Bürgerversorgungshaus von den Wienern kurzerhand Bürgerpark und nach 1932 Holzknecht-Park genannte Anlage zum Zentralpark des Alsergrundes avancierte. Im Zweiten Weltkrieg von Splittergräben durchzogen, mit Bunker und Unterständen versehen, bot die G'stätten danach einen trostlosen Anblick. Nach gründlicher Säuberung von Schutt, Gerümpel, Eisen- und Betontrümmern gestaltete das Stadtgartenamt eine der größten Parkanlagen des 9. Bezirks.

Nach einer Verschnaufpause im Park bahnen wir uns den Weg hinüber zum Haus WÄHRINGER STRASSE 50-52 und entdecken eine kleine Gedenktafel: "In diesem Hause wohnte Heimito von Doderer von 1956 bis zu seinem Tode am 23. Dezember 1966" . Der Schriftsteller war zwar kein Alsergrunder, doch galt seine Liebe dem 9. Bezirk, und sein Hauptwerk "Die Strudlhofstiege" kann als Beweis dafür gelten. Zuvor hatte 1861-1880 der Schriftsteller Alexander Villers im Hinterhof des Hauses gewohnt. Da er in den Rohbau einzog, hatte er die Möglichkeit, die Wohnung nach seinen Vorstellungen mitzugestalten. Der gelernte Buchdrucker brachte es bis zum königlich sächsischen Legationsrat und beschrieb in "Briefe eines Unbekannten" das Leben seiner Zeit. Als Schauspielerin, Opern- und Operettensängeri bekannt war Christl Mardayn. Die Professorin an der Akademie für Musik und darstellende Kunst wohnte ebenfalls in dem Doppelhaus.

WÄHRINGER STRASSE 54 / NUSSDORFER STRASSE 2 ist ein viergeschossiges, frühhistoristisches Eckhaus, dessen Fassade rekonstruiert wurde. Ein prominenter Bewohner war Hofschauspieler Georg Reimers, der am Burgtheater klassische Rollen verkörperte. Zuvor hatte der Servitenorden am Beginn der Nussdorfer Straße einen Weingarten und einen Baumgarten samt einem Zinshaus besessen, die im Zuge der Josephinischen Reformen zu Gunsten des Religionsfonds 1787 versteigert und in die Bauparzellen Nussdorfer Straße 4 bis 8 geteilt wurden.

NUSSDORFER STRASSE 4-4a baute man 1887-1890 ein mächtiges Zinshaus. Hier befand sich das Colosseum, später Wiener Komödienhaus genannt. Zunächst als Vergnügungslokal gedacht, war sein Saal auch für Festlichkeiten und Konzerte geeignet. Die Ausmaße betrugen, bei einer Höhe von 16 m, 30 m x 15 m. Nebensäle vervollständigten das Etablissement, das innen neobarock ausgestattet war, im Gegensatz zu der altdeutschen Fassade mit Erkern, Balkons, Nischen und Giebeln. 1925 wurde daraus das Colosseum-Kino, das 700 Personen fasste. In den ersten Jahren gab es keine Vorführkabine. Man projizierte die Filme aus dem Bühnenhintergrund auf die Leinwand, die vor jeder Vorstellung angefeuchtet werden musste, um sie lichtdurchlässiger zu machen. Als eines der ersten Kinos erfolgte der Umbau für Tonfilmvorführungen, wobei sich die "Broadwaymelodie" besonderen Zuspruchs erfreute. Als dann die Amerikaner in natura im Bezirk auftauchten, wurde es zu deren Soldatenkino "Yank". Nach ihrem Abzug 1955 von der in städtischem Besitz befindlichen Kinobetriebsanstalt Ges.m.b.H. (KIBA) übernommen und modernisiert, hieß es wieder Colosseum-Kino. Trotz des Umbaus zu sieben, später acht Sälen, musste eines der ersten Wiener "Cineplexe" 2002 sperren. Nun hat sich ein Supermarkt an seiner Stelle etabliert.