Gestrandet in Usbekistan#

Die Austrocknung des Aralsees ist eine Umweltkatastrophe. Aber es gibt Hoffnungsschimmer. Ein Reisebericht.#

Von der Wiener Zeitung (9. Juli 2022) freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Von

Nilufar erinnert sich noch ganz genau, wie während ihres Studiums die Herbstsemester abliefen. Ihr Abschluss in Umweltwissenschaften liegt ja erst wenige Jahre zurück. Anfang September pflegte die Universität nach den Sommerferien die Pforten zu öffnen. Doch schon nach wenigen Tagen stoppten die Behörden den Unterricht wieder. Die Studenten wurden, wie auch alle Schüler von Berufsschulen und Lyzeen, viele Ärzte, Lehrer und andere Staatsangestellte, zum Baumwollpflücken abkommandiert. Zwei Monate lang blieben die meisten höheren Lehranstalten geschlossen. Die versäumten Stunden hatte man im folgenden Hochsommer nachzuholen.

Zwangsarbeit#

Als junge Mutter, seufzt Nilufar, sei ihr diese Zwangsarbeit stets ein besonderer Graus gewesen. Ohne helfende Verwandte hätte sie nicht gewusst, wohin mit ihrem kleinen Buben. Dazu die lange Anfahrt im Marschrutka-Sammeltaxi! Frühmorgens um sechs aus den Federn. Zurück war man kaum vor acht am Abend. Viele Kollegen mussten, weit von zu Hause, am Rand der Felder in Zelten übernachten. Nach der Kampagne hatte man, da half die beste Heilsalbe nichts, von den Dornen der Sträucher rissige Finger. Hinzu kam, dass die Regierung die Maloche unter oft sengender Sonne nicht nur erbärmlich entlohnte - mit 200 bis 800 Som, zwei bis sieben Cent, für das Kilogramm. Sie legte auch ein tägliches Plansoll, 50, mancherorts 80 Kilogramm pro Person fest. "Faulenzer" wurden vor versammelten Kommilitonen bloßgestellt und mussten zur Strafe Extra-Stunden zupfen.

Der Ort, an dem Nilufar diese unliebsamen Geschichten aus ihrem Gedächtnis kramt, scheint auf den ersten Blick mit Baumwolle und deren Anbau nichts zu tun zu haben. Der Hafen Moynaq war seit alters bekannt als Zentrum der Fischerei. Auch als Urlaubsziel stand er in hohem Ansehen, eine Art zentralasiatisches Sotschi mit Hotels, Sanatorien, Ferienlagern, in das die Werktätigen gerne von weither zum Baden kamen. Und doch befände sich dieses Städtchen im fernen Nordwesten des Landes heute in einer buchstäblich anderen Lage, hätte sich Usbekistan nicht vor langer Zeit schon in die so verhängnisvolle Abhängigkeit von dieser Nutzpflanze gestürzt. Oder korrekter: Hätte man das Land nicht dazu gezwungen. Und wir wären wohl nicht die drei Stunden von Nukus im Mietwagen eigens auf rumpeliger Straße bis hier herauf, an den äußersten Rand des bewohnten Teiles der autonomen Republik Karakalpakstan gefahren (wo kürzlich blutige Proteste für Schlagzeilen sorgten).

Der Blick von Moynaqs Aussichtsterrasse offenbart eine Landschaft von unüberbietbarer Öde. Als wären der Evolution jegliche Optionen zur Gestaltung der Erdoberfläche ausgegangen. Wo sich einst der Amudarya in sein Delta auffächerte, erstreckt sich, so weit das Auge reicht, eine Wüstenei, bügelbrettflach, grausandig, tot bis auf das schüttere Buschwerk, das wirkt, wie eigens zum Überleben in einer post-nuklearen Welt entwickelt.

Am Fuß der 20 Meter hohen Uferklippe, auf der wir stehen und an die vor zwei Generationen noch Wellen schlugen, liegt, nutzlosem Spielzeug gleich wie von Riesenhand über die Sanddünen verstreut, eine kleine Flotte verrosteter Fischkutter: eine surreale Ikone, das klassische Fotomotiv des globalen Öko-Katastrophentourismus - der berühmte Schiffsfriedhof.

Den Dreizack aus Beton, der auf der Anhöhe wie ein stilisiertes Segel in den fast immer wolkenlosen Himmel ragt, hatte man, erzählt Nilufar, als hier noch eine Uferpromenade zum Flanieren lud, zu Ehren der gerade auch unter Usbekistans Männern monströs zahlreichen Opfer des Großen Vaterländischen Krieges gegen Hitlerdeutschland errichtet.

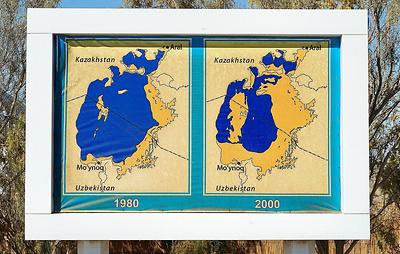

Als 2010 UN-Generalsekretär Ban Ki-moon seinen Besuch ankündigte, funktionierte man das Denkmal eilig um. Der Marmor und die Liste der gefallenen Helden wurden entfernt, stattdessen drei Reliefs mit den Umrissen des Aralsees angebracht und darauf drei sehr verschieden große Flächen aquamarinblau eingefärbt.

Die drei Karten tragen die Vermerke "1960" - "1980" - "2000". Einige Schautafeln liefern ergänzende Hintergrundfakten. Der Aralsee, lese ich, war nach dem Kaspischen Meer, Lake Superior und Lake Victoria der viertgrößte Binnensee der Erde. 1961 maß er 66.000 Quadratkilometer, fast so viel wie der Freistaat Bayern, und war im Durchschnitt 69 Meter tief. Heute sind Fläche und Wasservolumen auf ein Zehntel geschrumpft. Sein Hauptbecken ist komplett verdunstet. Die Uferlinie des zur leblosen Salzbrühe verkommenen Überbleibsels verläuft aktuell gut 80 Kilometer nördlich von Moynaq.

Anfang vom Ende#

Der Anfang vom Ende des Aralsees lässt sich, denkt man in längerfristigen Kausalitäten, auf das Jahr 1861 datieren. Denn mit dem Ausbruch des amerikanischen Bürgerkriegs kam der Baumwollexport der USA nach Großbritannien zum Erliegen. Die weltweiten Preise schossen in die Höhe und rund um den Globus, von Australien bis nach Ägypten, suchten Farmer mit dem profitträchtigen Strauch und dessen flauschig-weißen Samenhaaren ihr Glück.

Das Unheil für das zentralasiatische Zweistromland nahm seinen Lauf, als Russland gegen Ende des 19. Jahrhunderts beschloss, in seinem jüngst erst errichteten Generalgouvernement Turkestan ebenfalls im großen Stil ins Geschäft einzusteigen. Khlopok (russisch für Baumwolle) wird in Zentralasien seit der Antike angepflanzt und war, etwa zwischen Städtern und Nomaden, stets ein wichtiges Handelsgut. Doch weil die Pflanze aus der Familie der Malvengewächse den Boden stark auslaugt und extrem viel Wasser braucht, kultivierte man sie traditionell nur in Maßen. Erst mit dem stark steigenden Rohstoffhunger der russischen Textilindustrie und wohl auch der Armee wuchsen die Anbauflächen rapide. Befeuert wurde der Boom durch die neu errichtete Transkaspische und die Trans-Aral-Eisenbahn, die den raschen Abtransport großer Gütervolumina ermöglichten. Zentrum des Baumwollanbaus war in zaristischer Zeit das Fergana-Becken.

Die Sowjets stellten dann die Landwirtschaft der gesamten Usbekischen SSR auf Monokultur um, indem sie gigantische Bewässerungsprojekte forcierten. Im Zuge von Stalins "Großem Plan zur Transformation der Natur" hoben 1939 etwa 160.000 Kolchosearbeiter binnen nur sechs Monaten in bloßer Handarbeit, mit Hacke und Schubkarre, den 350 Kilometer langen Ferganakanal aus. Und unter Chruschtschow wurde der Karakumkanal errichtet, der heute auf einer Länge von 1.400 Kilometern fast ganz Turkmenistan durchfließt und dabei zwar weite Flächen begrünt, allerdings enorme Verdunstungsverluste aufweist und im Westen der gleichnamigen Wüste sang und klanglos versickert.

Das Ergebnis des radikalen Dirigismus: Allein zwischen 1940 und 1980 vervierfachte sich die auf Usbekistans Boden produzierte Baumwollmenge auf über neun Millionen Tonnen. Dafür musste das Land fortan fast alle Lebensmittel aus anderen Teilen der UdSSR importieren. Und der Aralsee büßte für die brachiale Agrarpolitik weitgehend mit seiner Existenz: Kaum noch zehn Prozent der ursprünglichen Durchflussmenge erreichen heute sein Becken.

Noch zur Mitte des vorigen Jahrhunderts galt der Aralsee als Naturwunder - ein gewaltiges Wasserreservoir ohne Abfluss, das auf das harsche Kontinentalklima der Region wohltuend mäßigend wirkte. Seine Ufer waren gesäumt von dichtem Schilf, Gräsern, einem Pflanzendickicht, in dem sich neben einer bunten Vogelwelt auch viele Säuger, Antilopen, Ziegen, Bucharahirsche, Wildschweine, Wölfe und der inzwischen ausgestorbene Turantiger, tummelten.

Legendär war der Fischreichtum des Aralskoje More, des "Aralmeeres", wie es die Russen nannten. Über 30.000 Tonnen holten die Fischer auf usbekischer und kasachischer Seite pro Jahr aus seinen Fluten. Vier von fünf Anrainern verdienten ihren Lebensunterhalt mit Fang und Verarbeitung des Schuppengetiers. Doch ab 1986 blieben die Netze endgültig leer.

Im Museum von Moynaq zeugen Schwarzweißfotos von der Blütezeit, dem emsigen Getriebe an den Fließbändern, den prallen Netzen an den Verladekränen. Zu sehen sind dort auch bukolische Ansichten des alten Lebens in Öl und Aquarell, Fischer vor reetgedeckten Lehmhäusern beim Netzeflicken, wiegendes Schilfrohr im Sonnenuntergang, tief verschneite Winterlandschaften... Extreme Monokultur

Das Desaster, erklärt Nilufar mit melancholischem Unterton, sei ein ökologisches und menschliches zugleich: "Die extreme Monokultur führte zur heillosen Versalzung von Wasser und Böden." Arg verschlimmert hat das Fiasko der unmäßige Gebrauch von Pestiziden, Herbiziden und Kunstdünger: "Ende der Achtzigerjahre wurden auf einen Hektar im weltweiten Durchschnitt 300 Gramm Pflanzenschutzmittel versprüht. In Usbekistan lag der Wert bei 54 Kilogramm." Die Folge: Der ausgetrocknete Seeboden ist von einer Schicht aus Ton- und Schluffpartikeln, Salzstaub und besagten toxischen Substanzen bedeckt, die von den oft starken Winden tonnenweise aufgewirbelt und vertragen werden. Mikrochemiker wiesen die Giftstoffe im Eis an den Gipfeln des Tien Shan und Pamir und sogar noch in viel entfernteren Wüsten und Wäldern nach.

Unter den Karakalpaken haben seit dem Verschwinden des Sees die Erkrankungen von Atmungs- und Verdauungsorganen, haben Asthma, Bronchitis, Tuberkulose, Typhus und Magengeschwüre, auch Krebs, Nieren-, Leber- und Augenprobleme sowie Kindersterblichkeit und die Zahl an Missbildungen bei Neugeborenen dramatisch zugenommen.

Der Mangel an sauberem Trinkwasser und, bedingt durch den Klimawandel, an Regen wird schlimmer und schlimmer. Und als wär’s nicht genug, machte die Verlandung auch noch eine ehemals sehr spezielle Insel zum Teil des Festlandes und damit theoretisch für jedermann zugänglich: Wosroschdenija, die "Insel der Wiedergeburt" (ausgerechnet), wurde von den Einheimischen immer schon gemieden. Eine verwunschene Festung, so der Volksglaube, stehe, umgeben von tödlichem Treibsand, auf ihr.

Die alte Fama erfüllte sich, könnte man meinen, im Kalten Krieg. Denn ab 1948 betrieb die Sowjetarmee auf dem Eiland ihr zentrales Forschungslabor für biologische Waffen. Bis zu 1.500 Menschen sollen dort, die Siedlung hieß Kantubek, unter anderem mit Pocken-, Pest- und Milzbranderregern experimentiert und unter der örtlichen Fauna mehrmals Massensterben ausgelöst haben. Die Existenz von Kantubek, heute eine Geisterstadt, unterlag bis 1991 strikter Geheimhaltung. Und geheim hielten die Sowjetbehörden auch generell die katastrophale Situation des Sees. Bis Gorbatschows Glasnost wussten, abgesehen von den Anrainern, nur hohe Beamte und Wissenschafter darum. Forschungsergebnisse wurden unter dem Siegel höchster Verschwiegenheit, und die erste die Austrocknung dokumentierende Karte überhaupt erst 1990 publiziert.

Inzwischen schaut zwar die Weltöffentlichkeit medial dem Aralsee beim Verschwinden gleichsam zu, ist sich des Ausmaßes dieser "wahrscheinlich größten, vom Menschen verursachten ökologischen Katastrophe unserer Zeit", wie UN-General António Guterres formulierte, wohl bewusst. Dutzende Organisationen, darunter Weltbank, USAID, Europäische Investitionsbank, die UN, betreiben Hilfsprogramme. Allein, beklagt Wadim Sokolow, Leiter des von den fünf Staaten Zentralasiens gegründeten "Internationalen Fonds zur Rettung des Aralsees" mit Sitz in der kasachischen Hauptstadt Almaty, "es fehlt an Koordination".

Es gebe viele "schöne Projekte auf dem Papier", aber, obwohl dies versprochen sei, kaum Geld. "Um wenigstens den aktuellen Stand zu erhalten, müssten pro Jahr sieben bis elf Kubikkilometer Wasser in das Seebecken fließen. "Wir haben gerade einmal zwei."

Alles verloren also? Ja und nein. Eine Wiederherstellung des Status quo ante ist illusorisch. Dennoch glimmen da und dort Hoffnungsschimmer. Ein Indiz ist die vom Staat propagierte Diversifikation und Umstellung der Landwirtschaft auf weniger durstige Nutzpflanzen. Usbekistan rangiert zwar aktuell mit einer Jahresproduktion von fast einer Million Tonnen nach Indien, China, den USA, Brasilien und Pakistan auf Rang sechs und damit weiterhin unter den Big Playern im Baumwoll-Business. Doch bei Fahrten über Land sind, vor allem in den Südprovinzen, zwischen den allgegenwärtigen, zur herbstlichen Erntezeit schneeweißflockigen Monokulturen immer öfter Getreide- und Gemüsefelder, mancherorts auch lange Reihen gigantischer Gewächshäuser zu sehen.

Rückkehr der Fische#

Was den See selbst betrifft: Sein verbliebener Hauptteil auf usbekischem Boden hat immerhin noch eine Ausdehnung von zehn Kilometern und ist 30 Meter tief. Drüben in Kasachstan hat man 2005 schon zwecks Stabilisierung und Wiederbefüllung des Nördlichen alias Kleinen Aralsees einen 13 Kilometer langen Damm errichtet. Dort sind die Fische und mit ihnen im einstigen Haupthafen Aralsk und den Uferdörfern Leben und Zuversicht zurückgekehrt.

Im Hinterland des Südufers entstand durch menschliches Zutun eine ganze Kette von allerdings kleineren Seen mit reichlich Ufervegetation. Fischfang und Viehzucht werden auch dort wieder betrieben. Außerdem hat man, um, wer weiß, die Aralkum, diese Neo-Wüste, vielleicht längerfristig wieder urbar zu machen, begonnen, den ehemaligen Seeboden mit salzresistenten Sträuchern zu bepflanzen. Und als Signal zu einer Art grünen Wiedergeburt der Region wollen schließlich auch die Veranstalter von Stihia ihre Initiative verstanden wissen.

Das russische Wort, das, grob übersetzt, eine "nicht zu stoppende Naturgewalt" meint, bezeichnet ein Techno-Festival, das, 2018 von der usbekischen Gruppe "Fakultät der Akustik" erstmals aus dem Boden gestampft, inzwischen alljährlich im August etliche tausend Besucher aus ganz Zentralasien und sogar Übersee nach Monyaq lockt. Der tote Seeboden als Klang- und Tanzbühne, ein Open-Air-Club für ekstatische Techno-Fans: Welch kraftvolles Kontrastprogramm für den Katastrophenort, das endlich einmal positive Energien verströmt und Assoziationen weckt!

Noch ein Erfolg#

Zu guter Letzt hat Nilufar noch eine weitere erfreuliche Nachricht parat. Von der Front im Kampf gegen die Zwangsarbeit nämlich. Viele Jahre lang war die Cotton Campaign, eine breite Koalition internationaler NGOs, für deren Ausmerzung ins Feld gezogen. Ihr Boykottaufruf im Jahr 2011 hatte über 300 Textilhersteller, Modemarken und Warenhausketten, darunter so bekannte wie Walmart, Ikea und H&M, dazu gebracht, usbekische Baumwolle aus ihren Produkten zu verbannen.

Nach dem Machtwechsel von Karimow zu Mirsijojew setzte eine schrittweise Liberalisierung des Sektors ein. Zunächst wurde die Feldarbeit von Kindern untersagt. Es folgten weitere Gesetzesreformen, sodass die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) 2019 erstmals feststellte, systematische Zwangsarbeit habe "bei der diesjährigen Ernte nicht stattgefunden". 2020 unterzeichnete der Präsident dann zwei historische Dokumente: Das eine belegte Unternehmensleiter und Funktionäre bei fortgesetzter Zwangsrekrutierung mit drakonischen Strafen.

Das andere setzte der behördlichen Festsetzung von Erntequoten, die den Anreiz für die Massenmobilisierung von Pflückern geschaffen hatten, ein Ende. Staatsunternehmen wurden privatisiert, indem man sie an die Börse brachte. Bauern erhielten größere Freiheit bei der Entscheidung, welche Nutzpflanzen sie ansäen, wie sie die Ernte organisieren und an wen sie ihre Produkte verkaufen. Dekretiert wurden zudem eine markante Lohnerhöhung, die Organisation der Erntearbeit auf Basis individueller Verträge und die Einrichtung einer Website, auf der Whistleblower Verstöße melden können.

Walter M. Weiss, geboren 1961, lebt als freiberuflicher Buchautor, Fotograf und Studienreiseleiter in Wien.