Was ist Kunst?#

(Einige Hinweise für unbeschwerte Zugänge)#

von Martin Krusche

Ich bin oft Menschen begegnet, die gegenüber der Gegenwartskunst eine sehr unerbittliche Erwartungshaltung pflegen. Wenn man sich schon auf etwas derart Ungewisses einlassen soll, dann möge es einen erbauen, erfreuen, vorzugsweise auch erheben. Dahinter stand immer wieder unausgesprochen: Ansonsten kann ich ja gleich bei meinen ermüdenden Tagesgeschäften bleiben. Dazu gesellten sich häufig jene, die noch keinerlei Mühe aufgewandt haben, sich auch nur annähernd ein Bild zu verschaffen, womit sie es in der Kunst zu tun bekommen, was sich dann in einer abschätzigen Geste oder in offener Geringschätzung äußert. Das tut der Kunst nichts, aber es verschließt die Zugänge zu Terrains, auf denen Menschen miteinander interessante Erfahrungen machen können.

Erbauen, erfreuen, erheben, womöglich auch ein wenig belehren, aber unbedingt die Welt verbessern. Der Blick in die Geschichte zeigt uns, dass die Kunst all dem immer wieder genügen sollte. Das sind freilich temporäre Phänomene in den Jahrtausenden eines Kräftespiels, seit Menschen ihre spirituellen und kulturellen Bedürfnisse in diesen Genres ausleben. Derzeit haben wir allerdings noch einen Status quo, der die Autonomie der Kunst zur Regel macht. Das meint, die Kunst gibt sich ihre Regeln selbst, schöpft ihre Aufträge aus sich selbst. Alles andere gilt als sekundär, während eine „Kunst um zu…“ uns suspekt erscheint. Die Kunst als soziokulturelle Reparaturabteilung, in der jene menschlichen Eigenschaften kuriert würden, die der Gemeinschaft Schaden bedeuten, das ist der feuchte Traum emsiger Bildungsbürger, bei denen selbst das Transzendente einem „guten Zweck“ dienen muss.

Fragt jemand, wozu wir atmen? So selbstverständlich und außer Frage gestellt könnte des Menschen Eigenschaft sein, symbolisches Denken und Emotionen auf derlei Art zu leben: im Befassen mit Kunst, auch im Kunstschaffen. Aber so kurz und bündig soll das Thema hier nicht erledigt sein. Dafür ist es viel zu aufregend und zu tief in der Geschichte unserer Spezies verwurzelt.

Im Februar 2018 hieß es in Der Standard ironisch: „Starben die Neandertaler aus, weil sie unseren Vorfahren künstlerisch unterlegen waren?“ In dieser Sache berichteten etliche Medien, so auch das Spektrum der Wissenschaft, über außergewöhnliche Funde: „Kein Vergleich mit der Pracht der berühmten Höhlenbilder in Lascaux oder Altamira. Malereien eben, wie sie unsere Ahnen in großer Zahl hinterlassen haben, und doch einzigartig: Denn sie stammen nicht von unseren Ahnen.“ So die Nachricht aus dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Die Funde unterlaufen den bisherigen Kenntnisstand, wonach die „ältesten bekannten Darstellungen aus einer Zeit vor wenig mehr als 40 000 Jahren stammten – just also aus dem Zeitraum, als unsere Vorfahren mit moderner Werkzeugtechnologie im Gepäck aus Afrika kommend in Europa eintrafen“.

Nun aber zum Beispiel dieser Fund: „Die 66 000 Jahre alte Malerei ist die komplexeste aus den drei Höhlen“, nämlich der von La Pasiega. Das soll zum Einstige bloß kurz den Zeitraum ausleuchten, in dem sich Menschen diesen Dingen widmen. Das legt auch den Schluss nahe, die Evolution sieht für unsere Spezies einen Vorteil in der Verfeinerung solcher Fähigkeiten. Ansonsten wären 66.000 Jahre Zeit genug gewesen, derlei Kompetenzen wieder abzuschaffen.

Diskussionen darüber, was denn nun Kunst sei und was nicht, sind uns erst seit einem Bruchteil dieser Zeit überliefert. Am 20. Mai 1992 hielt Ernst H. Gombrich im Wiener Rathaus einen aufschlussreichen Vortrag mit dem Titel „Künstler, Kenner, Kunden“. Gombrich betonte, „dass der Begriff ‚Kunst’ zu verschiedenen Zeiten sehr verschiedenes bedeutet hatte“. Er verweist schließlich auf den antiken Autor Lukian von Samosata (zirka 120 bis 180 n. Chr.), von dem überliefert wurde, dass der damals renommierte Maler Zeuxius sich über ein Publikum geärgert habe, das zwar den Inhalt eines Bildes lobte, aber des Künstlers handwerkliche und gestalterische Qualitäten anscheinend ignorierte. Lukian soll, laut Gombrich, aus diesen und anderen Erfahrungen geschlossen haben: „Nur der Erfolg bei Kennern kann aber von Dauer sein.“ Das führte Lukian überdies am Beispiel eines Flötenvirtuosen vor, dem von seinem Lehrer empfohlen wird: „kümmere dich nicht um das große Publikum, lass dich nur von Kennern hören. Sobald sie dich loben, hast du gewonnen. Die große Masse besteht schließlich meist aus Leuten, die nichts verstehen, aber sie traut den Kennern.“

Das wirkt keinesfalls, als ob es ein fast zweitausend Jahre alter Text sei. Ich sollte vielleicht betonen, dass die Begegnung mit dem Publikum und das Reüssieren auf dem Markt Bereiche des Kunstbetriebes sind, auf die sich nicht alle Kunstschaffenden einlassen. Es ist überdies keine Bedingung für die künstlerische Arbeit und die Frage nach Qualität. Aber da wir uns mehrheitlich als Menschen erleben, die ihr Dasein gerne im Gemeinwesen zubringen, so die Deutung des Aristoteles, wenn er vom Zoon politikon sprach, vom Menschen als sozialem und politischen Wesen, ist diese menschliche Gemeinschaft ein naheliegendes Feld des Kunstgeschehens, ist diese Gemeinschaft auch eine beliebte Adresse für die Ergebnisse künstlerischer Arbeiten. Jenseits der Möglichkeit zur einsiedlerhaften Zurückgezogenheit in der Kunstpraxis entfalten sich viele Arten des Kunstdiskurses. Daraus beziehen wir Regeln der Kunst, an die aber niemand mit Ketten gebunden wird.

Soziales Handeln ist eine der wichtigsten Sinnressourcen, die wir kennen. Ferner gehört Aufmerksamkeit zu den bedeutendsten Währungen in menschlicher Gemeinschaft. Es ist oft verblüffend, welche Konvertierungsgeschäfte davon ausgelöst werden. Der Kunstbetrieb ist reich davon. Soziologe Niklas Luhman hat sich in seinem Ringen um eine allgemeine Theorie der Gesellschaft auch diesem Genre gewidmet, hat sein Buch „Die Kunst der Gesellschaft“ mit einer amüsanten Offenlegung eingeleitet: „Und dass überhaupt von Kunst die Rede ist, liegt nicht an besonderen Neigungen des Verfassers für diesen Gegenstand, sondern an der Annahme, dass eine auf Universalität abzielende Gesellschaftstheorie nicht ignorieren kann, dass es Kunst gibt.“ (Bielfeld, im März 1995)

Dieses hinreißend unaufgeregte Anerkennen der Bedeutung von Kunst für die Menschen und für menschliche Gemeinschaft erscheint mir als vorteilhafter Ausgangspunkt für weitere Betrachtungen. Kein Pathos, kein Zierrat, keine verdeckten Intentionen und keine ideologische Fracht. Einfach nur die Andeutung, dass Kunst einen Teil der Conditio humana ausmacht, der, wie ich eingangs deutlichen machen wollte, von der Evolution seit über 60.000 Jahren gehätschelt wird, also unserer Art offenbart evolutionäre Vorteile sichert. Sonst hätten wir das längst wieder abgelegt. Worin sich diese evolutionären Vorteile in der Lebenspraxis konkret zeigen und was sie dabei wert seien, kann dann Gegenstand laufender Debatten sein. Derlei Bewertungen sind zeitbezogen und wandelbar. Nun kurz ein Blick auf ein sehr markantes Ereignis im frühen 20. Jahrhundert. Ich nutze dafür eine junge Quelle.

Im März 2018 führte Tess Thackara für das Magazin Artsy ein Gespräch mit der Kunsthistorikerin Elizabeth Lunday zum Thema: „How the 1913 Armory Show Dispelled the American Belief that Good Art Had to Be Beautiful”. Seit über hundert Jahren sollte also geklärt sein, dass "gute Kunst" nicht schön sein muss, ein Aspekt, der auch für einige andere Teilthemen der Debatte steht. Der Name dieser Ausstellung leitete sich von Standort her, dem ehemaligen New Yorker Hauptquartier des 69th Infantry Regiments der United States Army, genannt 69th Regiment Armory. Die dazugehörige Exerzierhalle mit ihren 5.000 Sitzplätzen wurde damals zum Ausstellungsort.

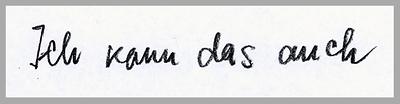

Harriet Monroe berichtete dazu einst im Chicago Tribune von schockierenden Wirkungen auf das Publikum, zitierte einen erschütterten Kunstliebhaber: „It makes me fear for the world”. Was ist es denn, dass sich solche Momente des Schocks in der Begegnung mit Kunst quer durch das 20. Jahrhundert ständig wiederholt haben? Zitat: “Something must be wrong with an age which can put those things in a gallery and call them art.” Derlei kennen wir bis zur Erschöpfung, dieses Lamento: “Das soll Kunst sein?” Zitat: „I can’t call them pictures - should hang in the curio room of an insane asylum.” Er konnte das also gar nicht Bilder nennen und wünschte, man würde solche Werke in die Kuriositäten-Kammer einer Irrenanstalt hängen.

Ich behandle das hier etwas ausführlicher, weil es Hinweise birgt, wie sehr Menschen dazu neigen, der Kunst eine regulierende Aufgabe zuzuweisen. Hier wurde ein Betrachter beschrieben, der um sein Seelenheil und seinen inneren Frieden fürchtet („It makes me fear for the world”), weshalb er die Künstler, deren Arbeiten ihn irritieren, für verrückt erklärt. Ein anschauliche Beispiel für Selbstdefinition durch Feindmarkierung. Hans Belting hat in seinem Buch über den geistigen Austausch zwischen Abendland und arabischen Kulturen betont: „Was Kulturen aber mit Bildern machen und wie sie die Welt in Bildern fassen, führt zum Zentrum ihrer Denkweise.“ So auf den ersten Seiten von „Florenz und Bagdad“ (Eine westöstliche Geschichte des Blicks) notiert. Wenn sich also Zentren der Denkweise einer Kultur verschieben, was durch eine Kunstausstellung deutlich werden kann, müssen diese irritierenden Effekte nicht überraschen. Eine Aufgabe der Kunst? Die Kunst hat keine von uns ersonnenen Aufgaben! Es ist ein Nebeneffekt von Kunst.

In der 1913er Armory Show waren rund tausend Werke von etwa 300 Künstlern aus Amerika und Europa zu sehen. Lunday meint zu jenen Tagen: „The American establishment was eager to demonstrate a cultural lineage that ran all the way back to the ancient Greeks and Romans…” Das ist ein gängiges Motiv. Etablierte Kreise bevorzugen eine repräsentative Kunst, die ihren Status bestätigt und Legitimation des Milieus durch geschichtliche Tiefe simuliert. Lunday gibt einen Hinweis, was geschieht, wenn sich Menschen in ihren vertrauten Wahrnehmungserfahrungen verstört fühlen: „The artwork that generated the most headlines was almost certainly Duchamp’s now-famous painting Nude Descending a Staircase (1912).“ Das sollte man den Künstlern danken, aber es kommt oft zum genauen Gegenteil, zu Anfeindungen.

Lunday: „To the eyes of Armory Show visitors, there was no nude figure in sight.” Prompt führt das zum entsprechenden Befund: “One man wrote in, suggesting that Duchamp might have been experiencing a brain malfunction at the sight of a nude woman.” Brain malfunction. Ein Gehirndefekt. Über dieses simple Erklärungsmuster entsorgen gelegentlich auch autoritäre Regime Kunstschaffende in Kliniken, weil abweichende Denkmuster, welche vorherrschende Doktrinen kontrastieren, als Bedrohung angesehen werden. (Vermutlich zu Recht.)

Tess Thackara folgert: “Most fundamental of all, the 1913 Armory Show put to bed the notion that good art, by definition, was beautiful.” Rund hundert Jahre danach lässt sich sagen: Das Thema ist noch längst nicht vom Tisch. Auch hier passt, was Ethnologe Dieter Kramer als ein Motiv für die „Pflege und Wiederbelebung der sozialkulturellen Überlieferung der einfachen Bevölkerung“ nannte, nämlich die „Herstellung eines homogenen Untertanenverbandes“.

Die „einfache Bevölkerung“ der Gegenwart, soweit das Menschen bezeichnet, die zum Beispiel keinerlei Interesse an Gegenwartskunst aufbringen wollen, teilt sich diesbezügliche „Abwehrarbeit“ mit politischen Kräften, denen das Ringen um Kunstverständnis ebenfalls eine lästige Aufgabe wäre. Solche Kreise verbünden sich, wobei sie sich auf kulturelle Zusammenhänge in einer Zeit berufen, da breite Bevölkerungsanteile aufgrund ihrer sozialen Situation keine Zeit für und keine Zugänge zur Kunst hatten. Eine darauf bezogene „Pflege kultureller Traditionen“ richtet sich zwangsläufig gegen die Irritation und wird notfalls Zweifel am Verstand von Kunstschaffenden anmelden.

Warum liegt in all dem ein so auffallendes Konfliktpotential? Warum sind Menschen in der Konfrontation mit Kunstwerken, die sich ihnen auf Anhieb nicht erschließen, oft so reizbar, auch angriffslustig? Weshalb wünschen sie dann andere Menschen, Andersdenkende, eher in die Klapsmühle, als sich selbst womöglich den Ansatz zu einem Paradigmenwechsel zu erlauben?

Es liegt eventuell häufig in den Anforderungen des täglichen Lebens, der Alltagsbewältigung, von denen breiten Bevölkerungsschichten unleugbar wenig Freude, wenig Muße bleibt. Sie können täglich im Radio hören, wie sehr sich Legionen aufs Wochenende freuen, um die Arbeitswoche endlich hinter sich zu haben. Wer von sieben Wochentagen ein Leben lang fünf für Vergeudung hält, mag sich dabei vielleicht selbst lieber nicht mehr spüren. Wer über Jahre aufgegeben hat, sich selbst über offene Wünsche und verstummte Bedürfnisse Auskunft zu geben, wird es als bedrohlich empfinden, sich Zugängen zu öffnen, bei denen völlig unklar bleibt, wohin das führen kann.

Im Kontrast zu solchen langjährigen Belastungssituationen kann es als sehr provokant erlebt werden, was etwa Hans Böhringer in seinem Nachdenken über die Avantgarde notiert; so 1990 in der Anthologie „Aisthesis“ (Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik). Böhringer schreibt: „Ein System ist etwas, das sich selbst aufbaut und in Gang hält, indem es sich von den unübersehbar vielen anderen und mit der ständigen Reproduktion dieser Differenz zur Umwelt die Elemente reproduzieren kann, aus denen es besteht.“

Wer sich in einer Tretmühle wenig geliebten Broterwerbs befindet, wird so einen Gang auf die Metaebene möglicherweise nicht für einen Ausweg, sondern für Zeitvergeudung halten. Böhringer: „Ein solches Gebilde, das die Systemtheoretiker ‚autopoietisch’ und ‚selbstreferentiell’ nennen, ist auch das soziale System Kunst: ein geschlossener Kreis.“ Ich erinnere mich an Gespräche mit einem Taxiunternehmer, dessen Frau sich als Malerin übt, der mir mit Nachdruck klar machen wollte, dass Überlegungen dieser Art bloß PR-Maßnahmen seien, um der Kunst Aufmerksamkeit zu verschaffen, mehr nicht. (Wir verblieben im Dissens.)

Böhringer: „Kunst baut auf Kunst auf. Kunst ist Kunst, weil sie im sozialen System Kunst als Kunst auftaucht. Die Kunst ist autonom, zirkulär und konzeptionell. Sie definiert sich selbst durch sich selbst. Sie bestimmt selbst, was Kunst ist, durch Ausschluss von Nichtkunst.“ Begreiflich, dass manche Menschen der Verdacht beschleicht, hier werde mit Nichtigkeiten operiert, mit einem schönen Schein, der sich letztlich bloß in Worten erschöpft. Interessanterweise finde ich solche Reaktionen gelegentlich bei Menschen, die etwa „Heimat“ und „Vaterlandsliebe“ über vieles oder gar alles stellen, was ungefähr so schlüssig ist, wie einem Fußballklub „bis in den Tod“ anzuhängen.

Ein Beispiel: Laola1.tv, zuständig für das ÖFB Nationalteam (Alles rund um das österreichische Fußball-Nationalteam), bietet im Web einen Videoclip zum Thema, da ein Fan in Paris abschließend sagt: „…und Rot bis in den Tod, das ist unsere nationale Pflicht, die wir da haben“. Weiß der Mann eigentlich, was er da sagt? Ist das bloß ein Wohlfühlgerede, dem man weiter keine Beutung beimessen muss? Dieses Statement hat übrigens seine Verbindung mit Worten, die der austrofaschistische Bundeskanzler Kurt Schuschnigg am 24 Februar 1938 im Parlament in Wien ausrief: „Darum, Kameraden, bis in den Tod Rot Weiß Rot!“

Damit möchte ich illustrieren, dass selbstverständlich auch die angeblich „einfache Bevölkerung“ damit vertraut ist, symbolisches Denken auf Systeme anzuwenden, die von allerhand abstrakten Überlegungen handeln, um damit ein geistiges und emotionales Leben auszustatten. Um Beuys zu zitieren: „Wenn ich es denken kann, können sie es auch denken.“ Nationalismus oder die an Fußballklubs gerichtete Anhängerschaft sind mit Böhringers Überlegungen genauso gut darstellbar.

Die Probe aufs Exempel: „Nationalismus baut auf Nationalismus auf. Nationalismus ist Nationalismus, weil er im sozialen System Nationalismus als Nationalismus auftaucht. Der Nationalismus ist autonom, zirkulär und konzeptionell. Er definiert sich selbst durch sich selbst. Er bestimmt selbst, was Nationalismus ist, durch Ausschluss von Nichtnationalismus.“ (Na, das klappt doch!)

Gerade weil Ideologie so leicht zu einer Waffe ausgeschmiedet werden kann, wenn Mitmenschen erst einmal zu Gegenmenschen umgedeutet wurden, um sie schließlich als Nichtmenschen aus dem Weg zu räumen, erscheint es mir wohltuend, dass Kunst im aktuellen Verständnis nicht als „Kunst, um zu…“ in Frage kommt, dass sie der Gesellschaft nicht für Zwecke außerhalb der Kunst zur Verfügung steht. Sie existiert quasi in Nischen, die einer praktischen Benützung weitgehend verschlossen sind. Wo dieser Konsens standhält, können wir dann auch allfälligen Missbrauch benennen. Das betrifft etwa Eigenheiten des Kunstmarktes oder allerhand dubiose Repräsentationspflichten, bis hin zum wiederbelebten Brauch, die Kunst zur Magd des Marketings zu machen.

Ich schätze in solchen Zusammenhängen die Ansichten von Maler Markus Lüpertz, der jegliche Kunst ablehnt, die pädagogisch wird, also diese schon erwähnte „Kunst, um zu…“ Er möchte sich nicht mit Kunstwerken befassen, mittels derer Wale gerettet oder die Welt sonst wie verbessert werde. Nach seiner Auffassung beschäftigt sich Kunst hauptsächlich mit sich selbst, sie sei „immer Renaissance“, stelle sich den Jahrhunderten, ringe dabei mit sich und den Fragen nach Qualität, nach Vollendung. Das mag illustrieren, wodurch manche Menschen zur Ansicht neigen, die Befassung mit Kunst sei elitär, abgehoben, ein Akt der Wichtigtuerei. Sind die Fragen nach Qualität und nach Vollendung wirklich „elitär“? Ich glaube das nicht. Blickt man etwa hinter die Schleier einer vom Bildungsbürgertum verhuschten Volkskultur, wird allemal sichtbar, was Menschen jeglicher Herkunft bewegt. Zum Beispiel das Bedürfnis, eine Sache um ihrer selbst gut machen. Darin dann auch vieles, was man als „Ehre des Handwerks“ deuten kann, worauf ich hier nicht weiter eingehe. Qualität und Vollendung. Das sind keine den „Eliten“ vorbehaltenen Themen.

Aus einer endlosen Abfolge von Untertanen bin ich geboren worden. Meine Leute haben mir nicht verraten, dass musse eine kulturelle Leistung und seelische Wohltat sei. Sie wussten bloß davon, dass Müßiggang aller Laster Anfang darstellt. Ihre kulturellen Erfahrungen sind von jenen Instanzen geprägt, die Kunst und Kultur okkupiert, ideologisch aufgearbeitet haben, um so Menschen zu Untertanen erziehen zu können, die ihnen nützlich sind. Das lateinische Wort für musse, Otium, hat Negotium, also Nicht-musse zum Gegenteil, das Wort für Arbeit. Meine Leute kannten vor allem die Empfehlung Ora et labora, Arbeite und Bete, so der überlieferte Benediktiner-Grundsatz. Das ist freilich eine verkürzte Fassung von Ora et labora et lege, also: bete, arbeite und lies! Lesen und die Befassung mit den anderen Künsten haben schließlich mit Ästhetik zu tun. Nein, ich beziehe das nicht auf das Schöne. Ästhetik kommt vom griechischen Aisthesis. Das bedeutet Wahrnehmung. Wir kennen auch das Gegenteil ganz gut, die An-Aisthesis oder Anästhesie, also Betäubung.

Fassen Sie das für sich einmal zusammen: Betäubung ablegen, Wahrnehmungserfahrungen suchen, dazu Texte lesen, reflektieren, mit sich und der Welt Formen der Verständigung einleiten, die nichts mit der Alltagsbewältigung zu tun haben, daher also Platz für musse: Otium als Zugabe zu Negotium, kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch.

muss sich jemand nun im Zugang zur Kunst mit erlesener Kennerschaft ausstatten? Keineswegs! Es steht einem ebenso frei, das auf rein sinnliche Art zu machen, also danach zu gehen, was einem zusagt, gefällt, was einen berührt und beschäftigt. Dazu sind keinerlei Fachkenntnisse nötig. Dafür muss man sich keinem Diskurs stellen. Wer aber einen Schritt über individuelle (Geschmacks-) Urteile hinausgehen will, wird sich um Wissenserwerb kümmern müssen. Lüpertz sagt, aus dem Wissen über Kunst und was es an großartigen Kunstwerken gebe, entstünde eine gewisse Hierarchie der Werke.

Konrad Paul Liessmann bemerkt in seiner „Philosophie der modernen Kunst“, Immanuel Kant habe einen Begriff der ästhetischen Urteilskraft entwickelt, „der vom Kunstwerk losgekoppelt ist und deshalb auch für jene Prozesse tauglich scheint, die in der Moderne unter dem Stichwort ‚Ästhetisierung der Lebenswelt’ verhandelt werden“. Von Kant stammt der Begriff des „interessenslosen Wohlgefallens“, der eine Autonomie des Ästhetischen benennt. Verständlich, dass sich Menschen nicht grundsätzlich auf derlei Überlegungen verpflichtet fühlen wollen, wenn ihnen eine Begegnung mit der Kunst Freude bereitet. Im Gegenzug bleibt man freilich auf der Frage sitzen, mit welcher Begründung so manches Kunsturteil leichtfertig abgegeben wird, wo sich Menschen gar nicht auf Debatten über die Kunst einlassen möchten, aber sich mit Kritik laut hervortun.

Mit solchen Zwiespältigkeiten ist das Publikum nicht alleine. In seinem Werk über „Anti-Kunst“ notiert Heinz Ohff an einer Stelle: „Das Unbehagen der Künstler an der Kunst zieht sich durch die gesamte Kunstgeschichte.“ Das mag verdeutlichen: Die Kunst ist vermutlich seit jeher ein Feld, das uns zu Kontroversen einlädt. Ein Reich der Diversität, in dem durch das Eliminieren von Widersprüchen keine Wahrheit entsteht.

Peter Gay gibt in seinem Buch „Die Moderne“ (Eine Geschichte des Aufbruchs) einen weiteren Hinweis, warum vielen Menschen eine tiefere Einlassung auf Fragen der Kunst etwas anstrengend erscheint: „Die Vervielfältigung des modernen Geschmacks ist ein zentrales Moment dieser Geschichte.“ Das bezog er vorerst auf die industrielle Massenproduktion und ihre sozialen wie kulturellen Konsequenzen. Gay betonte anschließend: „Wir dürfen jedoch nicht übersehen, dass die neue Vielfalt der kulturellen Objekte, die sich an ein ständig wachsenden Publikum wandten, viel zu dessen Diversifizierung beitrug.“

Darin zeichnet sich ab, was uns aus den alten Fesseln enger kultureller Zuschreibungen in der ständischen Gesellschaft entlassen hat, also einen Gewinn an individueller Freiheit einleitete. Dadurch fühlen sich nun auffallend viele Menschen überfordert, was gelegentlich zu sehr abschätzigen Äußerungen über Kunst verleitet. Gay: „Der Reichtum der Moderne stammt aus zahlreichen Quellen, und daraus ergaben sich auch lokale Unterschiede im Geschmack der Avantgarde.“ Da haben wir das Reizwort an dem sich so häufig Ressentiments entzünden: Avantgarde. Dazu diese Gleichzeitigkeit verschiedener Stile, die geschätzt werden. All das in eine Massenkultur gebettet, die unser Leben mit Massengütern und mit Eindrücken aus aller Welt vollräumt, die uns in eine grenzenlos scheinende Massenproduktion zu verstricken scheint.

Apropos Massenproduktion! Ein paar Worte zur Industrialisierung. Carroll Gantz markiert in seinem Buch „The Industrialization of Design“ den Beginn der Massenproduktion an einer bemerkenswerten Stelle. Er meint, Eisen sei erst einmal das Basismaterial für industrielle Produkte gewesen, die Eisengießerei aber teuer. Der englische Quaker Abraham Darby habe 1707 ein Patent erworben, wonach man Eisentöpfe gießen konnte, die leichter und billiger waren, als die bis dahin gebräuchlichen Messingtöpfe, welche aus einer Legierung aus Kupfer und Zink entstanden. Darby gründete ein Gusswerk im Ort Coalbrookdale (England). Der Ortsname verrät schon, dass dort Kohle (Coal) abgebaut wurde, genauer: Steinkohle, mit der man die Holzkohle zur Verhüttung von Erz ersetzen konnte. Gantz meint, die sei „one of the birthplaces of the Industrial Revolution“. Ab dem späten 18. Jahrhundert setzte die Erste Industrielle Revolution massiv ein und was wir immer noch unter Volkskultur verstehen, wird ab dem Ende jenes Jahrhunderts von einer eigenen Disziplin begleitet, der Volkskunde.

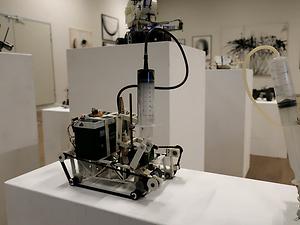

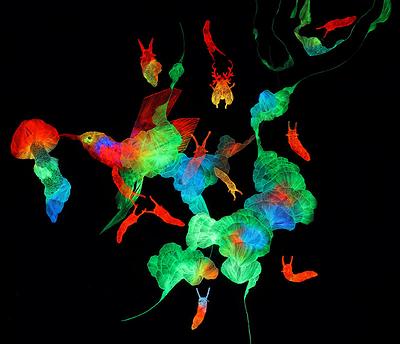

Zurück in die nähere Vergangenheit. Einen der nachhaltigsten Diskussionsbeiträge zu diesen Kräftespielen zwischen Kunst und Massenkultur leistete 1935 Philosoph Walter Benjamin mit dem Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“. Ich spare hier Details dieser Debatte aus, um bald wieder in unserer Gegenwart anzukommen. Allein die Formulierung „Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit“ wird uns noch eine Weile begleiten, weil wir seit Jahren mit dem Reüssieren von Instant Prototyping beziehungsweise Rapid Prototyping (3D-Drucker, Digital Fabricator) zügig in einen Abschnitt völlig neuer Produktionsmethoden gehen, die natürlich auch im Kunstbereich auftauchen.

Habermas hat übrigens um 1970 über die veränderte Struktur des Kunstwerks nachgedacht und gemeint, ihr „entspricht eine veränderte Organisation der Wahrnehmung und der Rezeption von Kunst. Als autonome ist Kunst auf individuellen Kunstgenuss angelegt, nach dem Verlust ihrer Aura auf Massenrezeption. Der Kontemplation des vereinzelten kunstbetrachtenden Individuums stellt Benjamin die reizstimulierte Zerstreuung im Kollektiv gegenüber“.

Sie ahnen, worauf das zielt? Polemisch verkürzt: Die längste Zeit haben sich vor allem kleine, privilegierte Schichten mit Kunstwerken und den Fragen nach Kunst wie Qualität auseinandergesetzt, weil sie musse und Zeit hatten, weil sie von anderen Mühen freigestellt waren. Die kulturellen und spirituellen Bedürfnisse des Pöbels waren ihnen völlig egal. Ab dem späten 18. Jahrhundert wissen wir vom Bemühungen eines Bildungsbürgertum, dem „einfachen Volks“ so etwas wie Volkskultur zuzuschreiben und zuzubilligen. Dabei dachte man freilich, dem Pöbel das Vulgäre austreiben zu müssen, was mit allerhand erzieherischen Maßnahmen verbunden wurde, die bis heute nicht völlig verebbt sind. (Stichwort: Traditionsschützer.) Erst mit dem Aufkommen der Popkultur wird einerseits das Vulgäre rehabilitiert, sind wir andrerseits mit unseren Erfahrungen bezüglich einer Massenkultur so weit gekommen, dass wir auf diesen Feldern auch die Terrains der Gegenwartskunst entdecken können, ohne dabei die Nerven zu schmeißen.

Dazu passt ein Bonmot, das an manchen Ecken überraschend auftaucht: Intelligenz ist die Fähigkeit, zwei einander widersprechende Aussagen zu ertragen, ohne darüber den Verstand zu verlieren. Umberto Eco macht es etwas konkreter. Er meint zur Theorie des Pop: „Wir Europäer sind nicht in der Lage, die Konsumgesellschaft gleichzeitig zu lieben und zu kritisieren.“ So eine Gemütsverfassung kann einen tief irritieren, wenn man etwa auf Arbeiten von Duchamp oder Warhol prallt.

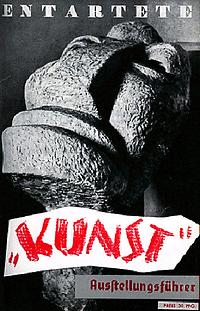

Wenn nun „Die Kunst“ nicht mehr vorrangig für „Das Erhabene“ zuständig ist und uns als Kindern einer Massenkultur im wohlhabenden Teil einer Massengesellschaft zu viel Uneindeutiges zumutet, verfallen manche Menschen auf die letzten verfügbaren Fixpunkte in ihrer Betrachtung des Unfixierten. Sie nehmen an dem Maß, was vor einem Weilchen als „Entartete Kunst“ denunziert worden war, sichern sich ihren Seelenfrieden an den Referenzpunkten exponierter Faschisten. Da blieben dann zum Beispiel Werke, die dem Nazi-Funktionär und Maler Adolf Ziegler den Spitznamen „Reichsschamhaarmaler“ eingebracht haben, als Referenzmodelle. Seine Gemälde gaben dem Publikum scheinbar keine Rätsel auf, mochten bestenfalls Kummer auslösen, dass man sich in dieser Legion von Herrenmenschen selbst nicht spiegeln konnte.

Ähnlich die Werke von Bildhauer Arno Breker, dem von Hitler genau am 20. April 1937, also zu „Führeres Geburtstag“, der Professorentitel verliehen wurde. Alles sehr ansehnlich und scheinbar unzweideutig. Genau betrachtet: Ein recht unbedarfter und pathetischer Abklatsch dessen, was uns an von den Idealen der antiken griechischen Plastik überliefert wurde. Produkte der Abteilung „unbedarfter und pathetischer Abklatsch“ haben freilich das Zeug zum „Kult“, werden als Kitsch quer durch alle Milieus geschätzt und landen dann sogar stellenweise wieder im Kunstdiskurs, etwa als „Camp“, wie das Susan Sontag ausgeführt hat.

Auch heute beanspruchen Menschen das Recht auf den Umgang mit künstlerischen Codes, die ihnen keinerlei Grübeleien aufbürden, die ihnen übrigens auch keinerlei Geschichtskenntnis abverlangen, weil da mitunter Bildsprachen und Texte zur Wirkung kommen, die schon unseren Großeltern bestens vertraut waren. Codes, die aber so nebenbei eine geschichtliche Tiefe simulieren, behaupten, wobei sie keiner Überprüfung an Europas Kunstgeschichte standhalten würden. Um ein Beispiel zu nennen: Sehen Sie sich im Internet nach Werken von Odin Wiesinger um. Er wurde in jüngerer Vergangenheit vor allem dadurch bekannt, dass Norbert Hofer, Kandidat der 2016er Bundespräsidentenwahl und heutige Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, ihn öffentlich seinen Lieblingsmaler genannt hat.

Herbert Lackner interviewte den Maler im Sommer 2016 für das Magazin profil und fragte bezüglich einer Aussage von 1998: “Die offizielle Kunstszene ist für mich die Diktatur des Hässlichen, Minderwertigen, Würde- und Maßlosen, verschüttete und verschmierte Farbe in der Art der Primaten.“ Darauf antwortete Wiesinger: „Dem kann ich zum Teil noch zustimmen. Ich wurde, künstlerisch gesehen, in die Zeit hineingeboren, als gerade die gegenständliche Kunst auf die Aktionskunst prallte. Mein Professor in Linz hat sich immer sehr gegen den Aktionismus gewehrt, und da ist bei mir wohl auch etwas hängen geblieben.“

Abstraktes versus Konkretes? Ist das ein dominantes Match, wenn wir zu Meinungsverschiedenheiten über Gegenwartskunst gelangen? Einen interessanten Beitrag dazu leistete der Literaturwissenschafter Klaus Zeyringer in einem Text über den Maler Josef Schützenhöfer, der 2004 im Magazin wespennest erschien. Zu Zeyringers markantesten Publikationen gehört „Österreichische Literatur seit 1945“, womit ich andeuten möchte, dass er mit dem österreichischen Kunstgeschehen der Zweiten Republik gründlich vertraut ist.

Zeyringer erwähnt im wespennest, Schützenhöfer sei in der Zeit seiner Ausbildung in den USA (Meisterklasse Grace Hartigan) kein Entweder-Oder (Abstraktes versus Konkretes) eingegangen. „In seiner Vorstellung der Offenheit ästhetischer Ansätze empfindet er jedwedes Diktat als ebenso störend wie die Behauptung der ‚Yalies’, wer nichts mit dem Abstrakten anfangen könne, sei auch nicht fähig zu intellektuellen Höhenflügen.“ (Yalies = Die Leute von Yale.) Zeyringer meint, Schützenhöfer interessiere sich weder für „das Abgehobene noch das Idyllisierende noch das Sterile“. Dabei ginge es ihm darum, dass das Erzählerische zunehmend eine Wertschätzung zurückgewinnen könnte, „die ihm eine ‚avancierte’ Ästhetik wegen seiner angeblichen Rückständigkeit abgesprochen hat“. Darin liegt ein Querverweis auf Oswald Wieners Ansicht, Inhalt sei nur das Eingeständnis formaler Unfähigkeit.

Wäre derlei zeitlos gültig, stünde es um die Freiheit der Kunst ziemlich schlecht. So entdecken wir aber Konjunkturen. Im Jahr 2004 notierte Zeyringer: „Seit einigen Jahren nun erscheinen immer mehr Werke, die auf einem inhaltsbetonten Erzählen beruhen, das an Hintergründigkeit kaum zu wünschen übrig lässt.“ Dazu zitierte er den Autor Thomas Glavinic: „Bei uns war in den letzten vierzig Jahren das Erzählen verboten. Man hat ja gesehen, wohin sie gekommen sind. Es hat sie kein Mensch gelesen.“

Wären wir damit wieder beim antiken Lukian und seinem Zitat „kümmere dich nicht um das große Publikum, lass dich nur von Kennern hören“? Aber nein! Das handelt bloß von einem Fluss wechselhafter Interessen, die heute allein aufgrund der neuen Mediensituation von sehr viel mehr Menschen zur Debatte gestellt werden, als das in meinen Kindertagen üblich war.

Apropos Kindertage. Was die Magie der Kunst sei, habe ich zuerst im Blick auf das Handwerk erahnen können. Die Klachau ist ein Abschnitt steirischer Landschaft nahe dem Grimming, wo ein etwas rauheres Klima herrscht als in den flacheren Region. Von dort stammt mein Großvater Richard, der ein Steinmetz gewesen ist, auch ein guter Zimmermann. So konnte er zu jeder Jahreszeit sein Brot verdienen, sommers und winters. Wollte er Kunstwerke sehen, musste er die nächste Kirche besuchen. Andere Zugänge gab es für Leute wie ihn nicht, solange er zuhause blieb.

Ich hab als kleines Kind beobachten können, welche Talente mein Großvater hatte und mit welcher Handfertigkeit er sie verband. Wer je versucht hat, mit beliebigem Werkzeug an Stein auch nur irgendetwas Elegantes zu bewirken, weiß sehr gut, wie aussichtslos das für Ungeübte ist. In jüngerer Vergangenheit erlebte mein Sohn in seiner Handwerksausbildung, wie vieler Stunden es bedurfte, um aus Stahlstücken kleine Würfel und schließlich Kugeln zu feilen. Spreche ich heute mit alten Handwerkern, über ihre ersten zehntausend Stunden Praxis, welche sie schon vor Jahrzehnten absolviert haben, dann lächeln diese Männer ausnahmslos. Es gelten solche zehntausend Stunden als Mindestmaß, unter dem noch keine Rede davon ist, dass jemand etwas könne und von seinem Fach was verstehe. Falls dann wer aufbrechen möchte, um Meisterschaft anzustreben, beginnt der Weg erst jenseits dieser Zehntausender-Markierung.

Meisterschaft. Das ist eine Kategorie, die auf beiden Feldern zur Sprache kommt, in der freien Kunst und in den angewandten Künsten. Es ist ein recht junges Phänomen, dass die Künste (Plural) zu der Kunst (Singular) zusammengefasst wurden. Vor Richard Wagner war das unüblich. Ich hab zwei wesentliche Felder erwähnt. In der Antike unterschied man freie Künste (artes liberales) und praktische Künste (artes mechanicae).

Wir trennen heute sinngemäß ähnlich zwischen Kunst und Kunsthandwerk, bloß meint das jeweils andere Disziplinen. Zu den Versierten und den Virtuosen haben sich außerdem bunte Kreise gesellt, denen künstlerische Praktiken als Hobby das Leben verschönern. Dabei ergibt das begrifflich wie „Handwerk und Basteln“ hier, „Kunst und Hobbykunst“ da. Menschliche Eigenart handelt davon, dass sich oft genau jene, die sich einer Sache bestenfalls im Vorbeigehen widmen, selbst gerne in den Bereich der höher angesehenen Liga reklamieren. Für den Alltag ist das einerlei, für kulturpolitische Verhandlungen nicht.

Ich hab in meiner Reflexion über die Volkskultur („Volkskultur: Etwas Unschärfe als nächste Klarheit. Ein kleiner Rückblick auf die letzten 60 Jahre.“) notiert, dass die Natur alle Arten von Talenten blind ausstreut. Auch wenn jemand durch bevorzugte soziale Stellung auf eine Familiengeschichte zurückblicken darf, die über viele Generationen eine intensive Befassung mit Bildungsgütern und Kunstwerken erlaubt hat, garantiert das noch längst kein einschlägiges Talent. Wie ein Bonmot besagt: Wer einen siegreichen Jockey trainiert hat, muss deshalb nicht reiten können. Andrerseits wird vielleicht da die Tochter eines Keuschlers geboren, dort der Sohn einer Magd, fern von formeller Bildung und vom Zugang zu Kunstwerken, doch eines Tages zeigt sich bei solchen Menschen außergewöhnliches Talent.

Ich denke gerade - als ein spektakuläres Beispiel - an den Philosophen und Mathematiker George Boole. Der Sohn eines Schusters war über die Grundschule nicht hinausgekommen, bildete sich selbst weiter, war mit 16 Jahren als Hilfslehrer tätig und schrieb schließlich Wissenschaftsgeschichte.

Mir fällt auch ein vergleichsweise unspektakuläres Beispiel ein. Die Kärntner Slowenin Maria Sivec war von einem deutschen Soldaten (Erich Schönemann) schwanger geworden, heiratete schließlich den Berliner Straßenbahnschaffner und Wehrmachtssoldaten Adolf Bruno Handke. Ihr Sohn, Peter Handke, ist vermutlich der bedeutendste lebende Schriftsteller Österreichs. Ich habe diesen Kontext erwähnt, weil man damals als Frau gewissermaßen den sozialen Tod erlitt, wenn man in Österreich als autochthone Slowenin und lediger Dienstbot von einem Soldaten schwanger wurde. Nun ist zwar der künstlerische Rang von Sohn Peter bemerkenswert, aber weit mehr hat es mich verblüfft, als ich einen Brief von ihr zu lesen bekam, in dem Maria Handke eine äußerst feine Sprache zeigte. Woher ist das gekommen? Die Evolution spielt mit uns.

Ein Beispiel aus der bildenden Kunst ging mir recht nahe. Die persönliche Begegnung mit dem Maler Hannes Schwarz. Der Arbeitersohn aus bescheidenen Verhältnissen, wurde nahe Anger, in der Oststeiermark, geboren. Er fiel in der Hauptschule durch seine Begabungen auf und kam per Zufall nach Graz in ein Internat. Da die Nazi stets Talente suchten, um eine Generation von „Herrenmenschen für den neuen Lebensraum im Osten heranzuziehen“ (Selbstaussage Schwarz), kam der kleine Oststeirer in eine der drei „NS Ordensburgen“, in die Obhut der SS. Hannes Schwarz wurde ein vorzüglicher Cellist und Maler, befasste sich mit Philosophie. Er zeigte sich bis zu seinem Tod äußerst radikal in der Auseinandersetzung mit seiner persönlichen Geschichte und seiner Rolle als Jugendlicher im Nazismus. Da war aus der Enge einfacher Verhältnisse in einem entlegenen Winkel der Oststeiermark ein großer Geist mit beeindruckendem Horizont erwachsen. Ich möchte mit diesen Skizzen betonen, dass wir nie wissen, wo und warum jemand mit solchen Talenten ausgestattet wird. Wir müssen annehmen, alle Menschen haben kulturelle und spirituelle Bedürfnisse. Wie und womit jemand solche Bedürfnisse auslebt, ist von unendlicher Vielfalt. Eines der großen Betätigungsfelder für solche Ambitionen ist die Kunst.

Dazu passt, womit Josef Beuys gerne zitiert wird, am liebsten in einem schlampigen „Beuyseln“. Das zeigt sich, wenn jemand eher stümperhaft im Reich der Kunst dilettiert, daraus wenigstens Sozialprestige lukrieren möchte, aber eben deshalb den Kunstdiskurs meidet. Dazu hört man dann gerne, Beuys habe gesagt: „Jeder Mensch ist ein Künstler“. Das hat er auch gesagt. Aber Beuys präzisierte, er habe damit gemeint, jeder Mensch könne ein Künstler werden, vorausgesetzt, er nehme es auf sich, seine Gaben und Möglichkeiten in diese Richtung zu entwickeln.

Es gab im österreichischen TV einen „Club 2“, den Adolf Holl moderierte. Unter anderem saß Beuys neben Peter Weibel, ihnen gegenüber György Ligeti. Holl hatte im Verlauf der Sendung ein konkretes Beispiel dilettantischer Arbeit eingebracht. Ein offensichtlich ziemlich unbedarft gemachtes Gemälde. Beuys kam dabei folglich nicht zum Schluss, dass man es hier mit der Arbeit eines Künstlers zu tun habe. Er sprach von „einer traurigen Gartenzwerg-Kultur“, benutzte für seine Beurteilung die Analogie, dass ein Arzt Krankheiten sehen könne, so er in diesem Gemälde eine "Krüppelform menschlicher Tätigkeit, die man im Allgemeinen als Kitsch bezeichnet".

Damit möchte ich niemandem absprechen, sich künstlerischer Techniken zu bedienen, um einen Zeitvertreib zu pflegen, der jemandes Leben bereichert. Aber es lässt sich eben das Beuys’sche „Jeder Mensch ist ein Künstler“ nicht darauf hinbiegen. Der hat hier klar einige Grenzen gezogen. Beuys: "Es macht in dieser Weise traurig, als diese Gartenzwerg-Kultur ja nur einen Ausdruck dieses Verkrüppeltseins des Menschen selbst kennzeichnet." Er lehnte es ab, "dieses Sichgenügetun mit dieser Krüppelform" unter dem Begriff der Kunst "überhaupt zu diskutieren". Derlei müsste eigentlich dazu führen, dass "einem solchen Menschen andere Menschen beistehen, irgendwie einen Ratschlag geben".

György Ligeti wandte ein, Beuys habe sich nun in einen Widerspruch begeben, wo er doch meinte, jeder Mensch sei ein Künstler. Der erwiderte: "Nein, aber nicht jeder Mensch ist ein Maler!" Dieser Mensch sei vielleicht der beste Gärtner der Welt, wir wüssten nicht, aus welchen Lebensumständen dieses Bild entstanden sei. "Wenn ich sage, jeder Mensch ist ein Künstler, dann meine ich doch nicht, jeder Mensch ist ein Komponist oder Maler." Beuys hob jedoch hervor, es sei wichtig, den Menschen "als ein kreatives, schöpferisches Wesen zu beschreiben". (Der „Club 2“, aus dem ich hier zitiert habe, wurde 1983 ausgestrahlt und ist heute als Youtube-Video im Web leicht zu finden.)

Markus Lüpertz zeige sich in einem ZDF-Nachtstudio des Jahres 2008 zu solchen Belangen weniger moderat. Er sagte mit merklichem Sarkasmus: „Dieser ganze Kreativitäts-Wust, dass jedes Wollen, ich finde, das ist ja schönste Demokratie, dass jedes Wollen irgendeiner Art sich ausrülpsen und währen kann. Ich finde das ja alles aufregend.“ Niemand muss sich Kunstdiskursen aussetzen, aber, wie man so sagt, wer in die Küche geht, sollte die Hitze vertragen, sollte auch Kritik vertragen.

Was die Kritik für gewöhnlich tut, ist das Vergleichen, um dann zu beschreiben, was der Vergleich erkennen lässt. Also können wir selbstverständlich über Kriterien der Kunst reden, falls wir das wollen. Auch wenn allgemein gerne behauptet wird, es ließe sich nicht genau sagen, was Kunst sei, können wir über Bedingungen der Kunst sprechen. Wir können über Qualitäten der künstlerischen Arbeit reden, falls uns daran liegt. Durch den Vergleiche erhalten wir Kriterien. Die sind nie in Stein gehauen. Man kann sie jederzeit verwerfen.

Maler Markus Lüpertz sagte 2006 in einem Gespräch mit Christoph Strack: „Wir würden heute keinen Sonnenuntergang betrachten, wenn er nicht tausend Mal gemalt worden wäre. Dieses Begreifen bis hin zum Abstrakten erleben wir über den Künstler. Er erzählt alles dem Menschen. Deswegen ist der Künstler in einer ganz bestimmten Rolle. Er ist Gesellschaft, aber er ist für die Gesellschaft verantwortlich, dafür, was sie sieht, was sie empfindet, was sie tut. Eine große Aufgabe.“

Das ist der ziemlich hoch gezielte Teil seines Selbstverständnisses. Eine oft zitierte Gedicht-Passage aus Texten von Lüpertz lautet: "verachtet die kleinkinder unseres berufes, die amateure, die mitmacher, die frömmler". Der Maler hat offenbar für schwache Arbeiten, Ramsch und Betuliches gar nichts übrig. An dieser Art des Urteils stoßen sich freilich allerhand Menschen, weil sie solche Wertung als Zumutung empfinden, als Provokation. Gombrich hat im eingangs erwähnten Vortrag Horaz zitiert, der diese Frontstellung exemplarisch deutlich macht: „Odi profanum vulgus, et arceo.“ Wir wissen heute allerdings, diese Pose muss man sich leisten können: „Ich hasse das Laienvolk und halte es fern“.

Horaz genoss dabei den Rückhalt durch den unermesslich reichen Kunstliebhaber Maecenas, dessen Name einer eigenen Rolle im Kunstbetrieb einen Begriff gab. So darf ich festhalten: Wer den Wettstreit sucht, wird vermutlich weitere zweitausend Jahre darauf verwenden können, um zu klären, ob nun a) erlesene Kennerschaft oder b) breiter Publikumsgeschmack die bedeutendere Position ergibt. Ich werde mich darauf nicht einlassen. Die letzten zweitausend Jahre könnten uns Hinweise liefern, dass dieser Teil des Streites unsinnig ist.

Die Popkultur (nicht die Pop Art) hat dieses Streitthema für meine Lebensspanne erledigt. Ich sehe keinen Gewinn im weiteren Verfolgen der bipolar gewichteten Debatte. Aber wir können uns gerne in die Haare bekommen, wo es um Fragen nach der Relevanz konkreter Werke geht.

Ich werde mich hier im Austria-Forum bei nächster Gelegenheit noch mit ein paar Orientierungspunkten befassen, um etwas zu verdeutlichen, was die Begriff Moderne, Avantgarde und Gegenwartskunst miteinander zu tun haben, worin sie allenfalls auch unterschieden werden sollten. Mich interessiert daran ganz speziell die Popkultur, wie sie sich zwischen unseren Vorstellungen von Volkskultur und Gegenwartskunst breit gemacht hat. Aber davon später…

Bleibt natürlich immer noch die freundliche Frage „Was ist Kunst?“ Damit wären wir gerade noch irgendwo im 20. Jahrhundert angekommen und es würde uns dabei weit mehr als bloß Dada um die Ohren fliegen. Wir fragen inzwischen längst: "Wann ist Kunst?"

- Dieser Aufsatz ist ein Stück im Fundament von „Martin Krusche spricht: Ikarus auf Asphalt. Das Rasen. Ein Text.“, einer dialogischen Situation mit dem SPLITTERWERK in deren Project Space (März 2018)