Volkskultur 4.0#

Erläuterung eines Türschildes#

von Martin Krusche

Ich wuchs in einem Spannungsfeld auf, das ästhetische Erfahrungen im Wechselspiel zwischen Populärkultur und Pop Art bot. Damals wurden wir Kinder noch mit Kategorien wie „Schmutz und Schund“ zu höheren kulturellen Weihen angeleitet, was uns weder gegen Popmusik, noch gegen Comic-Hefte („Schundheftln“) immun machte.

In diesem Spannungsfeld widerstreitender Wahrnehmungserfahrungen durch eine noch eher jungen Massenkultur fanden „Traditionsbewahrer“ nützliche Kontraste, um „Das Echte“ entsprechend deutlich zu machen. Dieses „Echte“ erreichte uns zum Beispiel über ein „Steirisches Liederbuch“ oder die „Brauner-Hefte“ (von Franz Anton Brauner); manche von uns konnte ein „Steirischer Bauernkalender“ erbauen.

Die meisten meiner Leute bekamen im Advent, falls schon ein TV-Gerät in der Nähe stand, Karl Heinrich Waggerl zu hören und durften das „Salzburger Adventsingen“ in der Fernsehübertragung sehen.

So bemühten sich unsere Eltern, einen Eindruck von „Brauchtum“ zu vermitteln, der uns eine „Tradition“ zeigte, eben dieses Adventsingen, welche es bis 1946 gar nicht gegeben hat und die gewiß nicht in jener bäuerlichen Welt entstanden ist, von der sie uns Rotznasen im urbanen Gemeindebau erzählte.

Massenkultur als „Volkskultur“ verkleidet. Mir ist übrigens auch am „Steirischen Liederbuch“ bis heute nicht klar, was genau daran das „Steirische“ sei und welche Traditionen unserer Heimat uns dieses Konvolut vermitteln möge.

Im Jahr 1988 hatte meine mehrjährige Zusammenarbeit mit der Arge Region Kultur begonnen, wodurch ich über jene Jahre mit Hans Haid zu tun bekam. Daraus erwuchs mir eine völlig andere Sicht auf Fragen, was denn Volkskultur sei. Derlei berührte über seine Frau Gerlinde Haid auch sehr essentiell den Bereich Volksmusik.

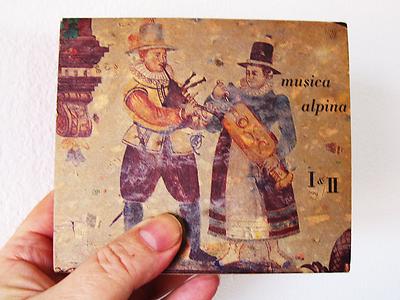

Das traf sich gut, denn zu jener Zeit war ich noch intensiv mit den Folkies und Blues-Leuten zusammen. Mein Bruder spielte als Mitglied der Folkfriends, aus denen Aniada a Noar wurde. Wir arbeiteten an einschlägigen Tonträgern, Print-Publikationen, Folkfestivals. Es waren die 1980er Jahre eine Ära, in der meine Generation, im Pop aufgewachsen, sich teilweise sehr ernsthaft mit volkskulturellen Zusammenhängen zu befassen begann.

Es war auch die Zeit, in der Autoren wie Wolfi Bauer oder Reinhard P. Gruber den „Traditionswächtern“ unserer Kultur harte Bandagen verpaßten, in denen Musiker wie Uzzi Förster oder Werner Pirchner uns zu denken gaben.

Zeitsprung: Im Jahr 2016 habe ich für die Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf und den Kulturverein Fokus Freiberg (Ewald Ulrich) ein Konzept verfaßt, das Grundlage für ein EU-Projekt wurde; genauer: das LEADER Projekt „Volkskultur 4.0: Eine Positionsbestimmung“, LAG: Almenland & Energieregion Weiz-Gleisdorf. Bürgermeister Peter Moser hatte betont, diese Themenstellung mitzutragen.

Dabei war natürlich zu klären, warum das Projekt den Titel „Volkskultur 4.0“ erhält, zumal es als Teil des längerfristigen Vorhabens „Dorf 4.0“ angelegt ist, was freilich in einer Beziehung mit dem Begriff „Industrie 4.0“ steht, der allerdings, reichlich unscharf, noch längst nicht außer Diskussion gestellt wurde.

Ich hab im April 2016 einen Text publiziert, in dem es zu „Volkskultur 4.0“ heißt: „Diese Begrifflichkeit ist vorerst bloß ein Türschild zu einem Arbeitsraum, der belebt werden will, damit die Arbeit beginnen kann. Vermutlich geht es vorerst vor allem darum, gute Fragen zu finden und zu stellen.“ (Quelle)

Die Definition der Abschnitte beziehe ich aus meiner Orientierung für die praktische Wissens- und Kulturarbeit in der Provinz. Eine Klärung solcher Kategorien mit wissenschaftlichen Werkzeugen zählt nicht zu meinen Aufgaben.

- Volkskultur 1.0

- Volkskultur 2.0

- Volkskultur 3.0

- Volkskultur 4.0

In eben dieser Anfordung sehe ich eine Option zur Klärung, was denn das nun sei, aktueller Ausdruck einer Volkskultur, die Volkskultur 2.0 in Nischen enthält und sich etwas raffinierter als Volkskultur 3.0 zeigt.

Ich bin ja selbst ein Beispiel dafür, wie Menschen aus subalternen Klassen und deren Gewohnheiten in ein anderes kulturelles Feld wechseln können, was aber nicht zur Folge hat, daß ich die kulturellen Vergnügungen meines Herkunftsmilieus verachten würde. Im Gegenteil! Ich will das alles weiter zur Verfügung haben und nicht etwas „Triviales“ zugunsten von „Hochkultur-Momenten“ aufgeben.

Das Verhältnis von Pop-Art zu Populärkultur weist uns Wege zum Verständnis; wie uns auch Boris Groys mit seiner Kunsttheorie hilft, damit fertigzuwerden, daß es in der Kultur keine wie in Stein gehauenen Werte von der Sorte „Ewigkeit“ gibt.

Groys meint, daß Werke valorisiert und trivialisiert werden können, daß sie sogar zwischen den verschiedenen Genres wandern, mal aufgewertet, dann wider abgewertet. Das Individuum mit besonderen Fertigkeiten, die Gesellschaft, die neue Koexistenz mit Maschinen und zunehmend klugen Maschinensystemen bieten uns interessante Beziehungsmuster, um darüber nachzudenken, was denn nun eine Volkskultur 4.0 sein mag, in der eben Werke womöglich mehrfach auf- und abgewertet werden.

- Siehe zu diesem Text auch: "Kontext Volkskultur"