Gyula Andrássy

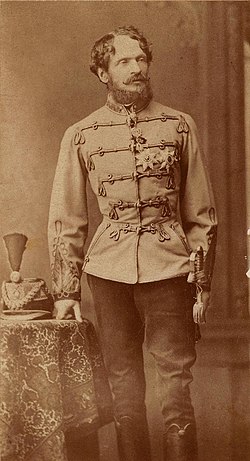

Gyula Graf Andrássy von Csíkszentkirály und Krasznahorka der Ältere ([], * 8. März 1823 in Kaschau, Komitat Abaúj; † 18. Februar 1890 in Volosca, Istrien) war ein ungarischer Magnat, Aufständischer gegen Habsburg während der ungarischen Revolution 1848/1849 und später führender Politiker in der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie.

Er war vom Österreichisch-Ungarischen Ausgleich 1867 bis 1871 Ministerpräsident der ungarischen Reichshälfte und anschließend bis 1879 Außenminister des Gesamtstaats. In dieser Position stand er für ein enges Bündnis mit dem Deutschen Reich, das 1879 im Zweibund besiegelt wurde, und setzte durch, dass die europäischen Mächte auf dem Berliner Kongress 1878 die Okkupation Bosniens durch Österreich-Ungarn akzeptierten.

Jugend, Revolution und Exil

Gyula (Julius) Andrássy entstammte dem alten ungarischen Adelsgeschlecht Andrássy von Csíkszentkirály[1] und Krasznahorka. Sein Vater Károly Andrássy (1792–1845), Großgrundbesitzer und Politiker war mit Etelka Szapáry (1798–1876) verheiratet. Nach beendetem Universitätsstudium und nach Reisen ins Ausland wurde er 1845 Beisitzer des Komitatsgerichts von Zemplén. Zwei Jahre später wurde er in den Pressburger Landtag von 1847/48 gewählt und im April 1848 vom neuen ungarischen Ministerium unter Lajos Batthyány zum Obergespan des Komitats Zemplén (im heutigen Nordosten Ungarns und Osten der Slowakei) ernannt.

Als leidenschaftlicher Patriot nahm Andrássy 1848/49 aktiv an der ungarischen Revolution gegen die Habsburger unter Führung von Lajos Kossuth teil. Andrássy war Anführer des Zempléner Landsturms (Honvéd) im Kampf gegen die kaiserlichen Truppen bei Schwechat im Oktober 1848 – die Ungarn, die in Unterzahl und schlechter ausgebildet waren, verloren diese Schlacht. Im Mai 1849 war Andrássy ungarischer Gesandter beim Osmanischen Reich in Konstantinopel. Nach Niederschlagung der ungarischen Revolution 1849 verurteilte ihn das Pester Kriegsgericht 1851 in Abwesenheit zum Tode durch den Strang – das Urteil wurde in effigie, d. h. an einem Abbild, ausgeführt. Andrassy flüchtete nach Paris, wo er die Comtesse Katharina Kendeffy heiratete, und zog später nach London. In Paris ist er in die Freimaurerloge Le Mont Sinai aufgenommen worden.

Durch Verwendung seiner Mutter[2] durfte er 1858 wieder nach Ungarn zurückkehren. Während seiner Zeit im Exil veränderte sich Andrássys Einstellung zur ungarischen Frage: Angesichts des Panslawismus zweifelte er zunehmend an der Überlebensfähigkeit eines eigenständigen Ungarns und setzte sich für den Verbleib in der österreichischen Monarchie ein, allerdings mit erweiterten Rechten für den ungarischen Reichsteil. 1861 wurde Andrássy Abgeordneter im ungarischen Landtag, wo er zusammen mit Ferenc Deák zum Meinungsführer für den Verbleib im Habsburgerreich wurde.

Nach seiner Amnestie lernte Andrássy anlässlich einer Audienz im Jahre 1866 die Kaiserin Elisabeth kennen. In der Folgezeit entwickelte sich zwischen den beiden eine enge Freundschaft, Andrássy wurde zu einem der engsten Berater der Kaiserin. Zwischen Andrássy, dem ehemaligen Staatsfeind, und der Kaiserin entstand ein derart enges Vertrauensverhältnis, dass in Wien über eine Liebesaffäre getratscht wurde – die es laut Experten nicht gab. Diese Behauptungen halten sich hartnäckig bis in die Gegenwart und entsprechen nicht den historischen Tatsachen.

Nach 1867: Ministerpräsident von Ungarn und Außenminister des Gesamtstaats

Im Zuge der Reorganisation der Monarchie durch den österreichisch-ungarischen Ausgleich wurde Andrássy am 17. Februar 1867 zum Ministerpräsident vom Königreich Ungarn gewählt. In den folgenden Jahren verfolgte er im ungarischen Reichsteil eine entschiedene Magyarisierungspolitik, insbesondere auf Kosten der kroatischen Minderheit. Er stand im besonderen Vertrauen des Königspaares Franz Joseph I. und Elisabeth. So begleitete er beide 1867 unter anderem zur Pariser Weltausstellung und zur Eröffnung des Sueskanals.

Nach der Amtsenthebung Friedrich Ferdinand von Beusts wurde Andrássy am 14. November 1871 zum Minister des Äußeren und des kaiserlichen Hauses ernannt. Damit gehörte er dem Ministerrat für Gemeinsame Angelegenheiten der Österreichisch-Ungarischen Monarchie an. Schon im Deutsch-Französischen Krieg 1870–1871 war Andrássy für die strikte Neutralität der Monarchie eingetreten. Die Aufrechterhaltung der guten Beziehungen zum Deutschen Reich blieb auch fortan das Hauptziel seiner Tätigkeit. Mit mehreren Initiativen versuchte er den russischen Einfluss auf dem Balkan einzudämmen.

1872 nahm er in Berlin am Dreikaisertreffen teil, 1874 begleitete er den Kaiser nach Sankt Petersburg, 1875 nach Venedig zum Treffen mit dem italienischen König Viktor Emanuel II., 1876 zum Treffen mit dem russischen Zaren in Reichstadt. Ein Aufstand in Bosnien und Herzegowina gab ihm 1876 den Anlass zu einer Note an die Hohe Pforte (die Regierung des Osmanischen Reiches) bezüglich der flüchtigen Christen.

Während der Balkankrise, d. h. der Kriege der Türkei mit Serbien und Montenegro und dann mit Russland, leitete er die österreichisch-ungarische Politik im Sinne der Neutralität. Der Vertrag von San Stefano 1878 trübte das Verhältnis zu Russland. Andrássy erhielt von den Delegationen einen Kredit von 60 Millionen Gulden und arbeitete nun dahin, dass der Friedensvertrag von San Stefano einem europäischen Kongress unterbreitet wurde, der im Juni 1878 in Berlin zusammentrat und an dem er als erster Bevollmächtigter teilnahm. Dort bewirkte er, dass Österreich von den Großmächten das Mandat zur Besetzung von Bosnien und der Herzegowina übertragen wurde. Am 8. Oktober 1879 trat er von seinem Ministerposten zurück, nachdem er seiner Tätigkeit durch den Zweibund mit dem Deutschen Kaiserreich einen je nach Ansicht glänzenden oder aber verhängnisvollen Abschluss gegeben hatte. Offiziell gab er gesundheitliche Gründe für diesen Schritt an. Eine Rolle dürfte auch gespielt haben, dass der russische Einfluss, den er jahrzehntelang bekämpft hatte, auch auf Ungarn überzugreifen begann.

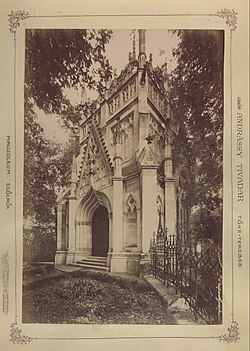

Andrássy war Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Pest. Die Empfehlung zum Ehrenmitglied der Akademie war seinerzeit damit begründet worden, dass Andrássy zwar nicht Geschichte geschrieben, aber Geschichte gemacht habe. Sein Arzt Dr. Antal diagnostizierte 1889 bei ihm ein Papillom der Harnblase, Andrassy lehnte jedoch eine Operation ab.[3] Aufgrund des angenehmeren Klimas verbrachte er seine letzten Lebensmonate in der Villa Minach an der Kvarner Bucht im istrischen Voloska (bei Rijeka/Fiume).[4] Seine sterblichen Überreste wurden auf sein Herrschaftsgut nach Tőketerebes überführt und in einem (später) im Schlosspark errichteten Mausoleum bestattet. Das Mausoleum wurde auf Veranlassung seiner Witwe Katalin Kendeffy erbaut, die Anlage wurde von dem deutschen Architekten Arthur Meinig geplant. Die Bauarbeiten am Mausoleum waren im Jahre 1893 abgeschlossen.

Familie

Am 9. Juli 1856 heiratete Andrássy in Paris die Gräfin Katharina (Katalin) Kendeffy (* 1830, †1896). Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor:

- Tivadar (* 10. Juli 1857 in Paris, † 13. Mai 1905 in Budapest) ⚭ Eleonora Gräfin Zichy (* 1867, † 1945)[5]

- Ilona (* 1858, † 1952) ⚭ Lajos Graf Batthyány (* 1860, † 1951)

- Gyula der Jüngere (* 1860, † 1929) ⚭ (ab 1909) Eleonora Gräfin Zichy (* 1867, † 1945)[5]

Auch sein Sohn Gyula Andrássy der Jüngere war ein führender ungarischer Politiker und wurde vom letzten österreichischen Kaiser, Karl I., wenige Tage vor dem Ende der Monarchie zum Außenminister ernannt.

Ehrungen

- Gyula Andrássy ist Namensgeber der Budapester Prachtmeile Andrássy-Straße sowie der deutschsprachigen Andrássy-Universität Budapest.

- Auf der Südseite des Budapester Parlamentsgebäudes wurde 1906 eine Andrássy-Reiterstatue aufgestellt. Sie war ein Werk des ungarischen Bildhauers György Zala (* 1858, † 1937). 1945 wurde die Statue aus politisch-ideologischen Gründen abgetragen und eingeschmolzen. Das Material wurde für eine riesige Stalin-Statue verwendet, die im Budapester Stadtwäldchen aufgestellt wurde. Auf Beschluss der ungarischen Regierung wurde eine Rekonstruktion des demolierten Andrássy-Denkmals gefertigt, die 2016 auf der Stelle des alten Denkmals aufgestellt wurde.

Literatur

- Constantin von Wurzbach: Andrássy, Julius Graf. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 22. Theil. Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1870, S. 464 (Digitalisat).

- Hermann Dechent: Andrássy: Graf Julius A. v. Csík-Szentkirály und Krasznahorka. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 46, Duncker & Humblot, Leipzig 1902, S. 1–10.

- Hellmuth Rössler: Andrassy, Julius Graf von. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 1, Duncker & Humblot, Berlin 1953, ISBN 3-428-00182-6, S. 274 f. (Digitalisat).

- Andrássy, Julius d. Ä. Graf. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Band 1, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1957, S. 20 f. (Direktlinks auf S. 20, S. 21).

- Friedrich Gottas: Andrássy, Gyula d. Ä. Graf, in: Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Bd. 1. München 1974, S. 65–67.

- Rainer F. Schmidt: Graf Julius Andrássy. Vom Revolutionär zum Außenminister (= Persönlichkeit und Geschichte, Band 145/146). Muster-Schmidt, Göttingen 1995, ISBN 3-7881-0144-X.

Weblinks

- Literatur von und über Gyula Andrássy im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Eintrag zu Gyula Andrássy im Austria-Forum (im AEIOU-Österreich-Lexikon)

- Nachruf auf Gyula Andrássy. In: Neue Freie Presse, 19. Februar 1890, S. 1 (online bei ANNO).

- Andrássy Denkmal neu errichtet (ungarisch)

- Aus einem Teil der ehem. Stalin-Statue entstand das neue Andrássy-Denkmal (ungarisch)

Einzelnachweise

- ↑ Der Name geht auf die Ortschaft Csíkszentkirály in Siebenbürgen (Szeklerland) im Komitat Csík zurück. Gemäß Familienchronik haben die Andrássys hier ihre Wurzeln. Seit dem Vertrag von Trianon (1920) gehört die Ortschaft zu Rumänien und hat 2526 Einwohner (2011).

- ↑ Etelka Szapáry war Stiftsdame beim Sternkreuzorden und unterhielt gute Beziehungen zur Kaiserin Elisabeth.

- ↑ Rückerinnerung auf die letzte Krankheit des Grafen Julius Andrássy. In: Internationale klinische Rundschau, Band 4, S. 379–380.

- ↑ Hermann Dechent: Andrássy, Graf Julius A. v. Csík-Szentkirály und Krasznahorka. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 46, Duncker & Humblot, Leipzig 1902, S. 1–10, hier S. 9.

- 1 2 Aus der Ehe mit Theodor Andrássy gingen vier Mädchen hervor: Ilona (* 1886, † 1967), Barbara (* 1890, † 1968), Katharina (* 1892, † 1985) und Klára (* 1898, † 1941). Katharina (ung. Katalin) wurde als die "die rote Gräfin" bezeichnet, da sie Mihály Károlyi (* 1875, † 1955) den Ministerpräsidenten der "Asternrevolution" heiratete. Eleonora Zichy heiratete nach dem Tode ihres ersten Mannes ihren Schwager Gyula Andrássy den Jüngeren.

| Vorgänger | Amt | Nachfolger |

|---|---|---|

| Friedrich Ferdinand von Beust | k.u.k. Außenminister 14. Nov. 1871 – 2. Okt. 1879 |

Heinrich Karl von Haymerle |

| Menyhért Lónyay | k.u.k. Finanzminister (interim.) 14. Nov. 1871–15. Jän. 1872 |

Ludwig von Holzgethan |

| Ludwig von Holzgethan | k.u.k. Finanzminister (interim.) 12. Jun. 1876–14. Aug. 1876 |

Leopold Friedrich von Hofmann |

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Andrássy, Gyula |

| ALTERNATIVNAMEN | Andrássy von Csíkszentkirály und Krasznahorka, Gyula Graf (vollständiger Name); Andrássy von Csík-Szent-Király und Kraszna-Horka, Julius Graf (vollständiger Name) |

| KURZBESCHREIBUNG | österreichisch-ungarischer Politiker |

| GEBURTSDATUM | 8. März 1823 |

| GEBURTSORT | Kaschau, Komitat Abaúj |

| STERBEDATUM | 18. Februar 1890 |

| STERBEORT | Volosca, Istrien |

License Information of Images on page#

| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |

|---|---|---|---|---|

| Gyula Andrássy (1823-1890) | http://mno.hu/szembeszed/lovagrendek-misztikumabol-szuletett-magyar-rend-1230749?fb_action_ids=668811933168308&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582 Magyar Nemzeti Múzeum | György Klösz | Datei:Andrássy Gyula a sárkány renddel.jpg | |

| Fine Arts in Hungary: | Gyula Benczúr | Datei:Benczur-andrassy gyula.jpg | ||

| Lipótváros - Kossuth Lajos térStatue of Count Gyula Andrássy, which was removed in 1945 by the Parliament, was used for its bronze material in the Statue of Stalin which had fallen down in 1956. Recent replica of the former monument. | Budapest - Gróf Andrássy Gyula szobra | Fred Romero from Paris, France | Datei:Budapest - Gróf Andrássy Gyula szobra (38426115806).jpg | |

| Az Andrássy emlékmű a Parlamentnél | FOTO:Fortepan — ID 27693 : | Frigyes Schoch | Datei:Budapest V., Andrássy szobra (Zala György).jpg | |

| Coat of arms of the Lands of the Holy Hungarian Crown flanked by angels, used from 12 January 1896 to 6 November 1915. | Diese Datei enthält Elemente, die von folgender Datei entnommen oder adaptiert wurden: | Thommy | Datei:Coat of arms of the Lands of the Holy Hungarian Crown (1896-1915; angels).svg | |

| The Wikimedia Commons logo, SVG version. | Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) | Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa | Datei:Commons-logo.svg | |

| Begriffsklärungs-Icon (Autor: Stephan Baum) | Eigenes Werk ( Originaltext: Own drawing by Stephan Baum ) Original Commons upload as File:Logo Begriffsklärung.png by Baumst on 2005-02-15 | Stephan Baum | Datei:Disambig-dark.svg | |

| Photographie des ungarischen Magnaten, Patrioten und Anführers Graf Gyula Andrássy (1823-1890). | https://www.flickr.com/photos/35828937@N07/4085021643/sizes/l/in/set-72157622052057165/ | Josef Székely | Datei:Gyula Graf Andrássy - ungarischer Magnat.jpg | |

| Royal coat of arms of the Kingdom of Hungary flanked by angels, used from 6 November 1915 to 29 November 1918. | Diese Datei enthält Elemente, die von folgender Datei entnommen oder adaptiert wurden: | József Sebestyén | Datei:Royal coat of arms of the Kingdom of Hungary (1915-1918; angels).svg | |

| az Andrássy család mauzóleuma. A felvétel 1895-1899 között készült. A kép forrását kérjük így adja meg: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.12.186 | http://www.fortepan.hu/_photo/download/fortepan_83490.jpg Archivkopie in der Wayback Machine | FOTO:Fortepan — ID 83490 : Adományozó/Donor: Budapest Főváros Levéltára. Archivkopie in der Wayback Machine | Datei:Trebisov, az Andrássy család mauzóleuma. 1895-1899 között - Fortepan 83490.jpg |