Raumakustik

Die Raumakustik ist ein Gebiet der Akustik, das sich mit der Auswirkung der baulichen Gegebenheiten eines Raumes auf die in ihm stattfindenden Schallereignisse beschäftigt.

Schwerpunkt der Raumakustik ist die Gestaltung der Wahrnehmqualität von Schallereignissen durch Nutzer von Konzertsälen, Theatern, Versammlungssälen, Schulzimmern, Fernseh- und Rundfunkstudios, Kirchen und anderen Räumen, in denen akustische Darbietungen vielen Zuhörern zugänglich gemacht werden (Technische Raumakustik).

Die Raumakustik muss sie die Eigenschaften des menschlichen Gehörs, die Besonderheiten der Sprachperzeption sowie subjektive Hörgewohnheiten und auch die Musikästhetik mit berücksichtigen (Psychoakustik).

Raumakustische Planung

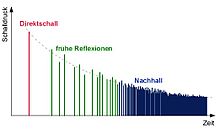

Der akustische Eindruck eines Raumes wird bestimmt von

- Anteil des Direktschalls am Gesamt-Schallpegel

- Zeitverzögerung und Richtung von frühen Reflexionen, sowie deren Anteil am Gesamt-Schallpegel

- Einsatzverzögerung und räumliche Verteilung des Nachhalls, sowie dessen Anteil am Gesamt-Schallpegel und dessen zeitlicher Verlauf (Nachhallzeit)

Aufgabe der Raumakustik ist es, diese Größen durch Raumgestaltung so zu beeinflussen, dass die akustischen Eigenschaften des Raumes möglichst gut zu seinem Bestimmungszweck passen.

Ziele raumakustischen Designs können sein:

- Möglichst kein Einfluss des Raumes bei Tonstudios. Das heißt der Raum sollte möglichst reflexionsarm sein, so dass der aufgenommene Klang nur von Direktschall bestimmt wird und der akustische Charakter des Aufnahmeraums möglichst keinen Einfluss auf die Aufnahme bekommt.

- Möglichst hohe Sprachverständlichkeit bei Unterrichtsräumen, Vorlesungssälen und Theatern. Das heißt: Der Anteil des Direktschalls sollte hoch sein. Frühe Reflexionen sollten mit relativ geringer Einsatzverzögerung vor allem aus der Richtung des Sprechers kommen, um die Lautstärke des Sprechers anzuheben und die Lokalisation des Sprechers zu unterstützen. Der Nachhall sollte ebenfalls früh einsetzen, aber relativ schnell wieder abklingen (Nachhallzeit < 1 Sekunde), damit auch er die Lautstärke des Sprechers anhebt, ohne die Sprachverständlichkeit zu mindern.

- Ein möglichst räumliches Musikerlebnis bei Konzertsälen. Das heißt: Der Anteil des Direktschalls sollte gegenüber den Reflexionen ausgewogen sein, groß genug, um die Musik noch klar und transparent wahrzunehmen, aber nicht zu groß, um den räumlichen Eindruck nicht zu mindern. Die frühen Reflexionen sollten einen hohen Anteil am Gesamtschall haben und möglichst gut richtungsmäßig verteilt sein, damit ein möglichst räumlicher Eindruck entsteht. Der Nachhall sollte räumlich gut verteilt sein, einen merklichen Anteil am Gesamtschall haben und nicht zu kurz sein, um den Hörer möglichst gut von der Musik zu umhüllen (Nachhallzeiten 1,5 bis 2 Sekunden).

Da die raumakustischen Eigenschaften für unterschiedliche Anwendungsfälle praktisch nicht vereinbar sind, ist es kaum möglich, einen Universalraum zu schaffen, der gute Sprachverständlichkeit und ein gutes räumliches Musikerlebnis vereint. Ist dieses trotzdem gefordert, muss entweder der Raum je nach Anwendungsfall umgestaltet werden (z. B. Aufziehen von schweren Vorhängen im Konzertsaal bei Sprachdarbietung, Schaffen zusätzlicher Reflexionsflächen im Vortragssaal bei Musikdarbietung), oder die Räume müssen elektroakustisch beschallt werden (z. B. Verteilen von Lautsprechern im Vortragssaal, die über entsprechende Effektgeräte angesteuert werden und so Wandreflexionen und Nachhall simulieren).

Kenngrößen der Raumakustik

Die bekannteste Kenngröße der Raumakustik ist die Nachhallzeit als die Zeitspanne, in welcher der Schalldruckpegel eines Schallereignisses in einem Raum um 60 dB, also auf den tausendsten Teil des Anfangsschalldrucks abgenommen hat. Die Nachhallzeit wird im Allgemeinen in Oktavbändern oder in Terzbändern bestimmt. Wird nur ein Nachhallzeitwert angegeben, dann handelt es sich um die Nachhallzeit bei 1000 Hz oder bei 500 Hz.[1]

Ziel der Raumakustik ist es, einen Raum möglichst gut auf seinen Bestimmungszweck und das bestehende Kommunikationsszenarium abzustimmen.

Zur Gestaltung der Raumakustik von Räumen mit höheren Anforderungen ist jedoch mehr als nur die Betrachtung der Nachhallzeit notwendig.

So werden Büroräume beispielsweise nicht über eine zu erreichende Nachhallzeit qualifiziert. In diesen Räumen, zu denen Korridore, Schalterhallen, Callcenter, Bibliotheken sowie Räume aus dem Gesundheitswesen ebenfalls zu zählen sind, ist die Menge und Anordnung der schallabsorbierenden Flächen von größter Wichtigkeit für das Hörerlebnis und das akustische Umfeld.

Die akustische Qualität eines Raumes bezüglich Sprachverständlichkeit bezeichnet man als Hörsamkeit. Zur Bestimmung der Hörsamkeit gibt es genormte Silbenverständlichkeitstests.

Einzelnachweise

- ↑ Ulf-J. Werner: Schallschutz und Raumakustik - Handbuch für Theorie und Praxis, Springer Verlag, Berlin, 2009

Literatur

- Leo Leroy Beranek: Concert halls and opera houses. Music, acoustics, and architecture. Springer, New York u. a. 2004, ISBN 0387955240

- Heinrich Kuttruff: Akustik. Eine Einführung. Hirzel, Stuttgart und Leipzig 2004, ISBN 3-7776-1244-8

- Jürgen Meyer: Kirchenakustik. Bochinsky, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-923639-41-4

- Rudolf Skoda: Die Leipziger Gewandhausbauten. Konzertgebäude im internationalen Vergleich. Verlag Bauwesen, Berlin 2001, ISBN 3345007819

- Hugh Tallant: Hints on architectural acoustics, in: The Brickbuilder, Jg. XIX, ab Nr. 5 (Mai 1910), S. 111–228 (Digitalisat)

Weblinks

- Schallabsorption, Nachhallzeit, Absorber und Resonatoren - mit Formeln zur Berechnung

- Berechnung der Nachhallzeit RT 60 nach Sabine

- Entwicklung eines Mehrkanaligen Systems für eine virtuelle Raumakustik - pdf (1,62 MB)

- Raumakustik, Hörraum, Akustik verbessern, Bau eines Hörraumes - pdf (1,30 MB)

- Raumakustikrechner

- Der Unterschied zwischen Bauakustik und Raumakustik

- Leitfaden "Barrierefrei hören und kommunizieren in der Arbeitswelt": Raumakustik Das Projekt hörkomm.de unterstützt die Inklusion schwerhöriger Beschäftigter.