Schloss Hartheim

Das Schloss Hartheim ist ein Renaissanceschloss in Alkoven in Oberösterreich. Das Gebäude ist einer der bedeutendsten Renaissancebauten Österreichs.

Schloss Hartheim ist vor allem wegen seiner Geschichte als Standort der Tötungsanstalt Hartheim als Ort der Tötung behinderter und psychisch kranker Menschen, von KZ-Häftlingen und ausländischen Zivilarbeitern durch die Nationalsozialisten zwischen Mai 1940 und Dezember 1944 bekannt. Seit 2003 dient das Schloss als Lern- und Gedenkort.

Geschichte

Geschichte des Schlosses bis 1898

Hartheim liegt im Eferdinger Becken, das sich von Aschach an der Donau bis Ottensheim entlang der Donau erstreckt. Es liegt rechts der Donau, etwa 3 km südlich des Südscheitels des hier bogenförmigen Verlaufs des Flusses.

Bereits 1130 wird eine Familie mit Namen „Hartheim“ in Urkunden erwähnt. Es handelt sich dabei um Dienstleute des Bischofs von Passau. Im Jahr 1287 werden drei Brüder Konrad, Peter und Heinrich von Hartheim als Inhaber der Burg durch ein Tauschgeschäft mit dem Stift Wilhering erwähnt. Bereits 1323 wird allerdings eine andere Familie als Besitzer verzeichnet. Bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts bestand die Anlage hauptsächlich aus nur einem Turm, eventuell mit einem angeschlossenen Wohnhaus, umgeben von einer kleinen Mauer mit Wall und Graben.

Nach mehreren Besitzerwechseln gelangte die Anlage in den Besitz der Familie Aspan, die wahrscheinlich auch die Burg in der heutigen Form errichtet hat. Zu Beginn der 1590er Jahre nahm sie einen vollständigen Neubau nach den Idealvorstellungen der Renaissance in Form einer regelmäßigen Vierflügelanlage mit vier polygonalen Ecktürmen und einem höheren Mittelturm in Angriff.

Im Jahr 1799 erwarb Georg Adam Fürst Starhemberg das Schloss. Spätestens 1862 war es in einem eher schlechten Zustand, wie aus einem Bericht aus dieser Zeit hervorgeht: Thüren, Fenster und Öfen fehlen gänzlich, … und mehrere Plafonds müssen erneuert … werden.

Heim des Landeswohltätigkeitsvereins

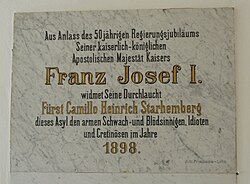

Im Jahr 1898 schenkte Camillo Heinrich Fürst Starhemberg das Schlossgebäude, die Nebengebäude und einigen Grund dem Oberösterreichischen Landeswohltätigkeitsverein (OÖ. LWV). Dieser wurde durch weitere Spenden in die Lage versetzt, die seiner Zielsetzung entsprechende „Idioten-Anstalt“ zu errichten. Daraufhin wurden zwischen 1900 und 1910 umfangreiche Renovierungen und Anpassungen durchgeführt, um das Gebäude als Pflegeanstalt für geistig behinderte Menschen nutzen zu können. 1926 wurde ein Stiegenhaus abgebrochen und durch einen Bettenlift ersetzt.

Im Frühjahr 1939 wurde unter Berufung auf das „Gesetz vom 17. Mai 1938 über die Überleitung und Eingliederung von Vereinen, Organisationen und Verbänden (GBl. Nr. 136/1938)“ der Landes-Wohltätigkeitsverein aufgelöst und zwangsweise in die Landeshauptmannschaft Oberdonau integriert. Der Pflegebetrieb wurde aber vorerst weiter aufrechterhalten.

Zeit als Tötungsanstalt

Im März 1940 wurden die „Pfleglinge“ und das Personal aus dem Schloss verlegt, um die Anstalt zu einer Euthanasie-Anstalt umzubauen. Das äußere Erscheinungsbild des Schlosses blieb davon weitgehend unberührt. Im Erdgeschoß des Ostteils wurden eine Gaskammer, der Leichenraum und ein Verbrennungsofen errichtet. Später kam an der Westseite des Schlosses eine Busgarage hinzu, bei der die Transporte mit den zur Ermordung vorgesehenen Menschen eintrafen.

Von Mai 1940 bis Dezember 1944 wurden in Hartheim nach Schätzungen ca. 30.000 Menschen ermordet. Unter den Ermordeten waren (psychisch) Kranke, körperlich und geistig behinderte Menschen sowie KZ-Häftlinge aus verschiedenen Konzentrationslagern und ausländische Zwangsarbeiter. Im Juni 1945 fand der US-amerikanische Untersuchungsoffizier Charles Dameron im Schloss die sogenannte „Hartheimer Statistik“. Es handelte sich dabei um eine Broschüre mit monatlichen statistischen Angaben zu den in den sechs T4-Tötungsanstalten im damaligen Reichsgebiet mit Kohlenmonoxid erfolgten Tötungen von behinderten bzw. psychisch kranken Menschen. Daraus wurden auch die angeblichen Einsparungen an Lebensmitteln, Mietkosten, Personalkosten usw. errechnet.

Nutzung 1948 bis 1997

1948 wurde das Schloss wieder an den Landes-Wohltätigkeitsverein zurückgegeben. 1950, noch während der Nachkriegszeit in Österreich, wurde an der Nordseite außerhalb des Schlosses ein erstes Denkmal von der französischen Häftlingsvereinigung Amicale de Mauthausen errichtet. Im Schloss wurden für die Geschädigten des Hochwassers von 1954 Mietwohnungen eingerichtet. Eine erste kleine Gedenkstätte innerhalb des Gebäudes entstand 1969 durch den oberösterreichischen Landeswohltätigkeitsverein (heute: Gesellschaft für soziale Initiativen). Diese Gedenkstätte war kaum zugänglich und weitgehend unbetreut, eine Aufarbeitung der Geschichte fehlte.[1]

Lern- und Gedenkort

Seit 1995 arbeitet der Verein Schloss Hartheim die Geschichte des Schlosses bzw. dessen Rolle im Kontext der NS-Euthanasie auf. 1997 wurde begonnen, das denkmalgeschützte historische Schloss zu restaurieren und eine Ausstellung zum Thema „Wert des Lebens“ zu gestalten. Diese Neukonzeption wurde 1997 von Land Oberösterreich und oberösterreichischem Landeswohltätigkeitsverein beschlossen. Für die noch im Schloss wohnenden Mieter wurden in einem Neubau Ersatzwohnungen geschaffen. Die Sanierung des nun leerstehenden Schlosses ermöglichte eine zeitgemäße Gestaltung der Gedenkstätte.[2] Der Spatenstich dafür erfolgte 1999.

Am 7. Mai 2003 wurde der Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim bzw. die Gedenkstätte gemeinsam mit der Ausstellung „Wert des Lebens“ eröffnet. Es wurde nun erstmals möglich, alle Räume, die für die Morde genutzt wurden, als „authentische Orte“ in die Gedenkstätte einzubeziehen. Die Eröffnung erfolgte im Jahr 2003 im Rahmen der oberösterreichischen Landesausstellung „Wert des Lebens“.[3] Die baulichen Spuren der Tötungsanstalt wurden freigelegt und gesichert. Unmittelbar anschließend an die Tötungsräume wurde vom Künstler Herbert Friedl ein Raum der Stille für das Gedenken, zur Meditation und zum Gebet gestaltet. Außerhalb des Gebäudes bilden der Ort der ehemaligen „Busgarage“ und jener Teil des Gartens (östlich des Schlosses), in dem menschliche Überreste aus dem Krematorium verscharrt worden waren, Bestandteile der Gedenkstätte. Im Jahr 2002 wurden die bei Grabungen gefundene sterbliche Überreste der Opfer in einem vom Pregartner Künstler Herbert Friedl gestalteten Grabmal beigesetzt. In den ehemaligen Funktionsräumen (Raum mit Heizung für das Gebäude, Werkstatt, Entkleidungsraum, Lebensmittelkühlraum) werden umfassende historische Informationen zur NS-Euthanasie und zur Rolle von Schloss Hartheim in diesem Kontext geboten. In der Regel alle zwei Jahre findet im Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim die Internationale Hartheimkonferenz statt.

Ausstellung „Wert des Lebens“

Im Zentrum des Ausstellungsprojekts „Wert des Lebens“ steht die Haltung und der Umgang der Gesellschaft mit behinderten Menschen. Der betrachtete Zeitraum erstreckt sich vom Zeitalter der Aufklärung über die Industrialisierung und NS-Zeit bis zur Gegenwart.

Schloss Hartheim in der Literatur

- Das Schloss, seine Umgebung und Erholungseinrichtungen für die am Massenmord in Hartheim beteiligten Personen am Attersee sind einige der Hauptschauplätze der Handlung im Roman von Caterina Pascual Söderbaum mit dem schwedischen Originaltitel Den skeva platsen (Englischer Titel: The Oblique Place).[4] Der Roman erschien auf Schwedisch 2016 – nach dem Tod der Autorin, die darin die Verstrickung ihrer eigenen Familie in die nationalsozialistische Vergangenheit erforscht und reflektiert. Eine deutsche Übersetzung ist noch nicht erschienen.

- Auch der Roman „Schattenschweigen oder Hartheim“ von Franz Rieger beschäftigt sich mit Hartheim. Diese frühe Auseinandersetzung mit dem tabuisierten Thema NS-Euthanasie bezeichnete der ehemalige oberösterreichische Landeshauptmann Josef Pühringer als eines der wichtigsten politischen Bücher der zeitgenössischen Literatur.[5]

Weblinks

- Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim

- www.geschichtswerkstatt.de/ecksberg.html Verein Geschichtswerkstatt Mühldorf e. V. mit Informationen zu Bewohnern der Behinderteneinrichtung Ecksberg, die in der Tötungsanstalt Hartheim ermordet wurden

- Schloss Hartheim. In: burgen-austria.com. Martin Hammerl

Einzelnachweise

- ↑ Karin Harre: Schöner Tod? Die Euthanasiemaßnahmen an „lebensunwerten” Menschen mit besonderer Berücksichtigung der Vernichtungsanstalt Schloss Hartheim, Alkoven bei Linz. Diplomarbeit, Universität Wien, 2012, doi:10.25365/thesis.20326.

- ↑ Historischer Ort: Geschichte 1945–2003. Verein Schloss Hartheim, abgerufen am 5. März 2019.

- ↑ "Aktuelles zur Stiftung Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim". Land Oberösterreich, Einladung zur Pressekonferenz, 8. September 2008, abgerufen am 5. März 2019.

- ↑ Englische Übersetzung, abgerufen am 5. Januar 2023

- ↑ In memoriam Franz Rieger. oe1.orf.at vom 8. April 2017

User/Graupp Ingrid-Charlotte/ALTAR_IN_HARTHEIM

-- Graupp Ingrid-Charlotte, Dienstag, 14. September 2021, 08:50

License Information of Images on page#

| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |

|---|---|---|---|---|

| The Wikimedia Commons logo, SVG version. | Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) | Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa | Datei:Commons-logo.svg | |

| Begriffsklärungs-Icon (Autor: Stephan Baum) | Eigenes Werk ( Originaltext: Own drawing by Stephan Baum ) Original Commons upload as File:Logo Begriffsklärung.png by Baumst on 2005-02-15 | Stephan Baum | Datei:Disambig-dark.svg | |

| 1898 schenkt Camillo Heinrich Fürst Starhemberg anlässlich des 50-jährigen Thronjubiläums von Kaiser Franz Josef dem OÖ.LWV das Renaissanceschloss Hartheim in Alkoven. Darin beginnt der Verein eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen, bezeichnet als Anstalt für die "armen Schwach- und Blödsinnigen, Idioten und Cretinösen", zu etablieren. Sie wird 1898 unter der Leitung von Alois Walcher (Priester und Direktor der k. u. k. Taubstummenlehranstalt in Linz) eröffnet. | Eigenes Werk | Anzi9 | Datei:Hartheim 1898.jpg | |

| The southern and western side of Hartheim castle. | Eigenes Werk | Liberaler Humanist | Datei:Schloss Hartheim, Ansicht von Südwesten.jpg | |

| The western side of Hartheim Castle. | Eigenes Werk | Liberaler Humanist | Datei:Schloss Hartheim, Westseite.jpg | |

| Schloss Hartheim nach Vischer | Stich von Georg Matthäus Vischer , http://phaidra.univie.ac.at/o:25730 | Georg Matthäus Vischer | Datei:Schloss Hartheim Georg Matthaeus Vischer.jpg |