Die 1970er: Mobilitätskaskade#

(Ein Verlauf)#

von Martin KruscheMein Großvater Richard hat nie ein Automobil besessen. Er blieb beim Fahrrad, denn die Mopeds mißfielen ihm. Das Fahrrad hatte Ende des 19. Jahrhundert in seiner Form als Niederrad („Safety“) eine Revolution der individuellen Mobilität eingeleitet. Das ließ diesen Fahrzeugtyp im 20. Jahrhundert zum preisgünstigen, allgemein erschwinglichen Massenprodukt werden.

Sein Erfolg lag ganz einfach darin, daß man mit der nämlichen Kraft in den Beinen zu Fuß eine nicht annähernd so große Strecke machen konnte, wie recht flott mit der „Fußkutsche“, dem Velociped. Zur Mitte des 20. Jahrhunderts hin wurden etliche Fahrräder per Hilfsmotor aufgerüstet. In der Regel kompakte Zweitakter, die der Strampelei ein Ende setzten.

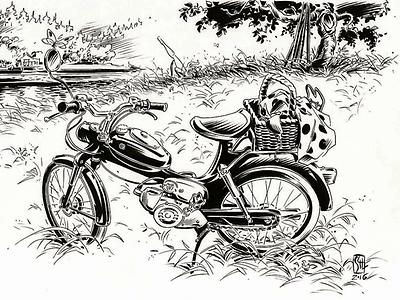

Da herkömmliche Fahrräder diesem Kräftespiel nur schlecht gewachsen sind, kam es zu neuen Konstruktionen, die wir heute als Mopeds und Mofas kennen. Motor und Pedale = Moped. Frühe Modelle zeigen immer noch, daß neben dem Motor auch die Tretkurbel aus der Fahrradwelt installiert blieb.

Das Tempolimit (40 Km/h), die Altersgrenze (ab 16), ohne Führerschein zulässig und mit moderaten Betriebskosten, so war ich als Teenager autonom in Bewegung und selbst Distanzen von 30 bis 50 Kilometern machten mir im Alltag keinerlei Kopfzerbrechen. Nie zuvor hatten junge Menschen quer durchs Land ihre persönliche Reichweite mit dem Privatbesitz eines Kraftfahrzeuges derart vergrößern können.

Die Kaskade#

Mit den Mopeds hatte die Motorisierung Breite gewonnen. Die populäre „Stangl-Puch“ (MS50) war ab 1954 auf dem Markt. Ab wann gab es Automobile, die sich Arbeiter, von denen sie gebaut wurden, auch selbst leisten konnten? Das prägnanteste Beispiel dafür ist nach meiner Auffassung jener Fiat 600, den Dante Giacosa mit seinem Team entwickelt hatte.Der kam 1955 auf den Markt. Lizenzversionen fanden sich als NSU-Jagst (Deutschland), Polski Fiat, Seat (Spanien), Steyr-Fiat (Österreich), Zastava (Jugoslawien), aber auch als Varianten in Lateinamerika. Dazu allerhand renntaugliche Derivate bei Abarth. Dieser 600er ist für mich der eigentliche „Volkswagen“ Europas.

Österreichs Verkehrssituation änderte sich ab dem Ende der 1950er zügig. Ich entstamme einem Vierpersonenhaushalt, in dem es auf einmal vier Kraftfahrzeuge geben konnte. Das war eine völlig neue Situation, Ausdruck einer Volksmotorisierung, von denen in vielen anderen Ländern der Erde nicht einmal geträumt werden konnte.

Das bedeutete ferner, die 1960er Jahre waren bei uns durch eine Reihe von Automobilen geprägt, welche wir als junge Leute nach dem Führerscheinerwerb in den 1970ern mühelos finanzieren konnten. Da standen auf Kiesplätzen, in allerhand Schuppen und bei Händlern ausreichend Gebrauchtwagen in allen Preislagen herum.

Das war einerseits im Bereich des Automobildesigns sehr interessant, wodurch im Rahmen der Bereiche Industriedesign und Architektur natürlich abgebildet wurde, was sich in einer Massengesellschaft an ästhetischen Erfahren entwickelt hatte.

Das setzte andrerseits eine Menge Ideologie in Gang, denn unübersehbar finden heute noch allerhand Leute, „Freie Fahrt für freie Bürger“ sei eine Art Menschenrecht und alles, was dem im Weg stünde, habe zu weichen. Dazu kommen interessante Entwicklungen in den Genres Popularkultur und Gegenwartskunst. Die hatten teilweisen Wurzeln in einer Entwicklung, wie sie spätestens ab etwa 1909 auffallend ist, als Rennfahrer und Flugzeugpiloten das Zeug zu „Volkshelden“ entwickelten.

Popularkultur und Gegenwartskunst hatten aus den 1950ern heraus, aber mit besonderer Wucht ab den 1960er Jahren Impulse geliefert, die das Auto (und Motorrad) zu einer Art Generalfetisch unserer Massengesellschaft werden ließ. Die Zuschreibung Fetisch ist bewußt gesetzt, denn die starken emotionalen Beziehungen mit leblosen Gegenständen sind evident. Eine Entwicklung, die zwischen dem damals noch dominanten Denkmodell „Volkskultur und Hochkultur“ eine Bresche aufgemacht hat.

Heute sehen wir vieles davon in Museen, in Archiven der Kunst und Kultur. Aber vor allem subkulturelle Phänomene als eine Form der Volkskultur in der technischen Welt sind fixer Bestandteil dessen, was das kulturelle Geschehen des Landes ausmacht. Dabei scheint mir, daß sich in den 1970er Jahren eine enorme Dichte an Beiträgen zu diesem Gesamtzusammenhang entwickelt hat. Ich halte jene Dekade mit ihrem zeitlichen Umfeld für einzigartig in Europas Geschichte und daher für einer besonderen Betrachtung wert.

- Die 1970er (Eine Reflexion, Startseite)

Postskriptum#

Zum Hintergrund folgendes Zitat: „Da offenbart sich also mein Faible für Dreier-Gruppen von Begriffen, die ich zum Raster meiner Konzepte mache. Eine kleine Liste: Volkskultur, Popkultur, Gegenwartskunst / Kunst, Wirtschaft, Wissenschaft / Staat, Markt und Zivilgesellschaft / Welt, Wildnis und Kunst.“ Quelle:- Die Genres und die Begriffe (Volkskultur, Popkultur und Gegenwartskunst)