Automaten und Roboter#

(Einige unserer aktuellen Verwicklungen)#

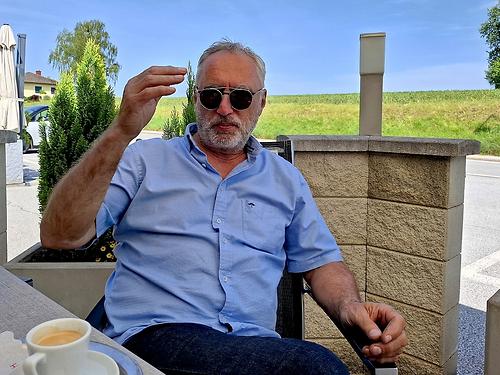

von Martin KruscheIn meinem weiterführenden Arbeitsgespräch mit Unternehmer Jürgen Kapeller sind wir beide stärker Richtung Science Fiction gegangen. Die interessante Frage: Womit bekommen wir es zu tun, wenn Maschinen nicht bloß Bewußtsein entwickeln, sondern auch Richtung Biologie gehen?

Das meint die Transition vom Anorganischen zum Organischen. Welche ethischen Fragen wirft das auf? Welche Konsequenzen bringt das der Menschheit? Denis Villeneuve hat das in seinem Film „Blade Runner 2049“ (2017) thematisiert. Rund um den „bioidentische Replikantentyp Nexus 9“ tauchen Belege auf, daß eine Replikantin schwanger geworden sei…

Wir hatten schon beim Grazer Round Table im vergangenen März keine Einwände gegen die Auffassung, daß wir in absehbarer Zeit erleben könnten, wie in so manchem Alltag beeindruckende Androiden auftauchen. Das scheint sehr realistisch zu sein. Da sollten wir uns nicht mit Kulturpessimismus aufhalten. Wir wissen aus vielen Jahrhunderten: Was machbar erscheint, wird von Menschen auch gemacht.

Was kommt? Und wann?#

Ich war bezüglich des nahen Zeitrahmens erst noch sehr skeptisch, hörte aber von mehreren Seiten, daß es technisch realisierbar sei, alle nötigen Komponenten auf einen Zweibeiner zu packen, dessen Aggregate schnell genug seien, um dem Androiden eine passable Beweglichkeit zu ermöglichen.In der Gesprächs-Runde bestand weitgehend Konsens, daß die Schubkraft für solche Entwicklungen hauptsächlich aus zwei Genres komme: Krieg und Sex. Autonome Waffensysteme stehen längst zur Debatte. Roboterbordelle gibt es schon. Kapeller meint, ein Hauptthema diesen und allen anderen Genres sei freilich die Energieversorgung.

Wie beim Menschen das Gehirn zu seinen Prozessen einen enormen Energiebedarf entfaltet, was am Kopf zu einer Wärmeabstrahlung führt, die man sichtbar machen kann, so braucht auch ein komplexer Roboter für all seine Funktionen eine ziemlich fette Batterie.

Wir waren dann bald bei ethischen Fragestellungen, auf die ich später noch näher eingehen werde. Kapeller sagte unaufgeregt: „Regelverletzung führt zu Erkenntnis.“ In diesem Sinn sieht er die biblische Eva als eine Art Protowissenschafterin in unseren Narrativen. „Sie war die erste, von der eine Frage zu einer Regelverletzung und schließlich zu Erkenntnis führte.“

Kulturelles#

Automaten und Roboter kennen wir vor allem einmal aus kulturellen Zusammenhängen, etwa aus der Mythologie. So war zum Beispiel Pandora keine Frau, die der Menschheit Übel brachte, sondern ein von Männern geschaffener Homunkulus. Bildhauer Pygmalion schuf sich eine Frauenfigur, in die er sich verliebte, mit der er eine sexuelle Beziehung einging. Die Statue wurde lebendig. (Es lohnt sich auch, zum Stichwort Avatar in der indischen Kultur nachzusehen.)Was die Idee vom künstliche Menschen angeht: Der Roman „Frankenstein oder Der moderne Prometheus“ von Mary Shelley ist 1818 erschienen. Kurz gesagt: Die physiologischen Probleme ließen sich lösen, die psychologischen nicht. Richtung Roboter weist dann eher ein Roman von Gustav Meyrink. Der österreichische Schriftsteller hatte eine mittelalterliche Sagenfigur aus der jüdischen Kultur aufgegriffen.

Meyrinks „Golem“ erschien ab 1913 als Fortsetzungsroman. Der Mythos besagt, eine aus feuchtem Lehm geformte Figur konnte durch magische Rituale zum Leben erweckt werden. Um diesen künstlichen Knecht dann in Betrieb zu nehmen, war es nötig, ihm ein Blatt Papier mit dem Schem, dem Namen Gottes, unter die Zunge zu legen. (Gewissermaßen Hardware und Software, Version 1.0.)

Die Prägung des Begriffs Roboter wird dem tschechischen Autor Karel Čapek zugeschrieben. Čapeks 1920er Theaterstück „R.U.R.“ (Rossums Universal Robots, Rossumovi Univerzální Roboti), hat etliche der Fragen, die uns heute beschäftigen, schon angerissen. Ebenso 1927 Fritz Langs Film „Metropolis“. Charlie Chaplin hat die wachsenden Probleme der menschlichen Verstrickungen in die boomenden Automatisierungswellen übrigens 1936 in „Modern Times“ zum Thema gemacht; also mitten in der Zweiten Industriellen Revolution.

Praxis#

Das Wort Roboter bezeichnet eine Vielfalt sehr unterschiedlicher Maschinen. Gewöhnlich mit mehr Funktionen ausgestattet, als das, was wir Automat nennen. Ein Zigaretten- oder Kaugummiautomat kann Eingaben interpretieren und Güter auswerfen. Einen eigenständiger Staubsauger in Form einer größeren Torte oder einen Mähroboter kann deutlich mehr.Vielleicht haben Sie schon einen einarmigen Industrieroboter gesehen, an dem ganz unterschiedliche Werkzeuge montiert werden können. Ich hab in einer Gleisdorfer Fabrik erstmals eine große CNC-Maschine beobachten können. Inzwischen finde ich sowas in handlicher Version auch in privaten Bastelkellern. Computerized Numerical Control läßt so eine Apparatur Werkstücke von erstaunlicher Präzision entstehen.

Aus der Science Fiction und aus den Spielzeugläden kannte ich schon beizeiten Roboter, die eine zunehmend menschenähnliche Erscheinung haben. Inzwischen zeigt uns zum Beispiel Boston Dynamics humanoid erscheinende Maschinen mit erstaunlichen Fähigkeiten. Die hingen in Labors eben noch an dicken Kabeln. Inzwischen haben sie alles Nötige an Bord. Da spricht man meist von Androiden. Eine in der Erscheinung auf weiblich gebürstete Version müßte konsequenterweise Gynoid genannt werden. (Fortseztung folgt!)

- Startseite: Die Grammatik des Rauschens (Eine Befassung mit Maschinenintelligenz und verwandten Themen)