"Die Schreibmaschine hat einen Knacks weg"#

Schon Nietzsche wusste, dass die Technologie die Art und Weise, wie wir schreiben, verändert. In welchem Ausmaß, darüber wird bis heute - in Zeiten von "Twitteratur" und SMS-Romanen - debattiert.#

Von der Wiener Zeitung (Freitag, 6. Jänner 2017) freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Von

Adrian Lobe

"Unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken", schrieb Friedrich Nietzsche im Februar 1882 seinem Sekretär Heinrich Köselitz alias Peter Gast auf seiner Schreibmaschine, die nur Großbuchstaben kannte. Besser gesagt hämmerte er diese Buchstaben in die schwerfällige Mechanik seiner Malling Hansen Schreibkugel, zu deren ersten Anwendern er wurde und die eigens in sein Domizil nach Genua transportiert wurde. Für den zunehmend erblindenden Nietzsche war die Schreibmaschine kein Gottesgeschenk (Gott war ja tot!), aber ein wichtiger technischer Behelf, seine Schreibtätigkeit fortzusetzen. Der Philosoph widmete der Schreibmaschine sogar ein Gedicht: "Schreibkugel ist ein Ding gleich mir: von Eisen / Und doch leicht zu verdrehn zumal auf Reisen. / Geduld und Takt muß reichlich man besitzen / Und feine Fingerchen, uns zu benuetzen."

Der Kulturtheoretiker Stephan Günzel erblickte darin "die erste Explizitmachung der Abhängigkeit des Denkens vom Medium seiner Artikulation". Nietzsches "Schreibmaschinentexte" markieren den Epochenwandel von der Hand- zur Maschinenschrift. Die neuen Schreibwerkzeuge wurden umso skeptischer beäugt, als die technischen Apparate, derer sich der Mensch bedient, nach dem paradigmatischen Denkmodell der Kulturwissenschaften als Erweiterung seines Körpers oder Prothese seines Geistes fungieren. Das gilt umso mehr für die Computertechnologie.

"Schreib-Maschine"#

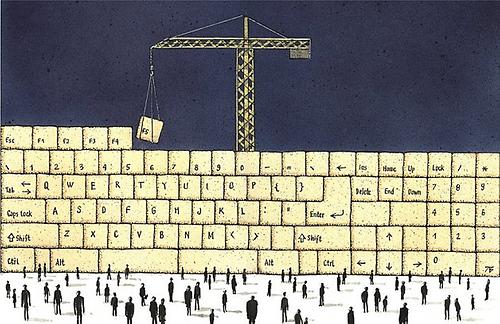

Gore Vidal schrieb 1984, dass die "Idee der Literatur von der Textverarbeitung erodiert wird". John Updike sorgte sich, dass mit Computern das Schreiben "allzu einfach" werde und verfasste ein lausiges Gedicht "Invalid.Keystroke" ("Wee.word.processor,.is.it.not/ De.trop.of.you.to.put.a.dot"), das von Kritikern verrissen wurde. Und der US-Schriftsteller Thomas Pynchon fragte 1984 vor dem Hintergrund der Einführung textverarbeitender Programme in der "New York Times" ("Is It O.K. to Be a Luddite?") nach der Legitimität eines Maschinensturms. Pynchon ahnte schon damals, dass aus einer Schreibmaschine als bloßem Schreibwerkzeug eine "Schreib-Maschine" werden kann, die Texte zum Teil selbst produzieren würde.

Pynchons Kritik, die er in seinem Werk "Bleeding Edge" erneuerte, klingt aktueller denn je. Die jüngsten technologischen Entwicklungen zeigen, dass Schreibentscheidungen mehr und mehr vom Computer abgenommen werden. Es gibt heute Autokorrekturfunktionen in Textverarbeitungs- und Chatprogrammen, Wortvorschläge wie bei der Tastatur-App SwiftKey, die aus unserem Geschriebenen lernen. Und Computerprogramme, wie sie etwa bei der Nachrichtenagentur AP zum Einsatz kommen, die millionenfach automatisiert standardisierte Finanz- und Sportberichte generieren.

Niemand will einen Stylus (einen Stift, der zur Bedienung von Touchscreens und Grafiktabletts verwendet wird), sagte Steve Jobs, als er 2007 das erste iPhone aus dem Hause Apple vorstellte. Das klang ebenso visionär wie die ganze Präsentation. Man könne den Griffel künftig ganz weglegen, man brauche nur das iPhone, lautete die Botschaft. Die Technologie hat die Art und Weise verändert, wie wir Texte lesen - Nachrichten auf dem Smartphone, Bücher auf dem E-Book-Reader. Aber hat die Technologie die Art und Weise verändert, wie wir schreiben? Hat das Internet einen Einfluss auf unseren Schreibstil? Schreiben wir vielleicht kürzer, lakonischer in einem Ökosystem, wo uns ein 140-Zeichen-Limit als formaler Ordnungsrahmen vorgegeben wird?

Der Literaturwissenschafter Matthew G. Kirschenbaum hat vor kurzem eine sehr instruktive Medien- und Kulturgeschichte von Textverarbeitungsprogrammen ("Track Changes - Literary History of Word Processing", erschienen bei Harvard University Press) vorgelegt. Darin skizziert er die Entwicklung der Textverarbeitung im Literaturbetrieb, von den Anfängen bei Mark Twain, dessen 1883 publiziertes "Life on the Mississippi" als erstes maschinenschriftliches Werk gilt - Twain diktierte den Großteil seiner Texte - bis hin zu Isaac Asimovs ersten Gehversuchen mit dem TRS-80 Modell.

Schreiben als Prozess#

Mit den ersten Heimcomputern im Allgemeinen und Textverarbeitungsprogrammen wie Word im Speziellen wurde Schreiben noch mehr ein Prozess. Jedes Zeichen ist mit einem Tastendruck löschbar, ganze Textpassagen lassen sich beliebig oft verschieben und korrigieren oder kopieren. Der Philosoph Jacques Derrida, der 1986 auf einer Olivetti tippte (der Reisejournalist Helge Timmerberg schleppte das Ding bis auf den Himalaya mit!), hob zu einer Eloge über das neue Schreibwerkzeug an: "Mit dem Computer wird alles schneller und so leicht. Man muss denken, man könne alles für immer überarbeiten." Für den Dekonstruktivisten Derrida muss die Computerisierung des Schreibprozesses ein Segen gewesen sein, konnten sich damit doch alle Satzbausteine systematisch zerlegen lassen und in ein nie enden wollendes work in progress überführt werden.

Und doch ist diese Textproduktion fluide, wenn das Dokument noch nicht gedruckt ist. Man kennt das aus dem Alltag: Das Dokument wird nicht gespeichert, die Festplatte wird von einem Virus befallen - schon ist das Geschriebene unwiederbringlich verloren. Zugleich liefert die Tätigkeit auch Anschauungsunterricht für eine (medienwissenschaftliche) Dekonstruktion des Subjekts. Beim Schreiben am Computer verändert sich ja auch der Status des Autors: Er wird anonym im gleichen Maß, wie die Maschine individuell wird. Für den "mechanisierten" Philosophen Nietzsche "äußerte" die Schreibmaschine einen Anspruch auf "Mitschreiberschaft", war also ein Akteur im Schreibprozess. Am 27. April 1883, nachdem die Affäre mit Lou von Salomé faktisch beendet war, schrieb der am Rande des Nervenzusammenbruchs stehende Philosoph: "Was die Schreibmaschine betrifft, so hat sie ihren ,Knacks‘ weg, wie Alles, was charakterschwache Menschen eine Zeitlang in den Händen haben, seien dies nun Maschinen oder Probleme oder Lou’s."

Lapidarer Stil#

Hat die Schreibmaschine auch den schreibenden Nietzsche verändert? Wissenschafter wollen anhand der Worthäufigkeit einen Unterschied im Früh- und Spätwerk des Philosophen aufgrund der Schreibkugel festgestellt haben. Kirschenbaum widerspricht diesem Befund. Es bräuchte mehr aggregierte Daten hunderter Autoren, um ein seriöses Urteil darüber zu fällen, wie technische Apparate unsere Prosa verändern.

Doch auch wenn eine quantitative Analyse zu dem Ergebnis käme, dass die Sätze kürzer sind - wäre das ein Beleg für weniger Qualität? Der Trend zur Verknappung rührt ja auch nicht vom Internet per se her, sondern vom Medium. Auch auf Steintafeln war der Platz begrenzt, woher übrigens der Begriff lapidar (von lateinisch lapis für Stein) für einen extrem reduzierten Stil stammt. Wer einen Text in Stein meißelt, meidet jedes überflüssige Wort.

Gewiss, bevor man etwas in Stein meißelt, denkt man noch einmal darüber nach, was man von Facebook oder Twitter, wo Nutzer Kommentare zuweilen eilfertig ohne Reflexion absetzen, nicht behaupten kann. Aber ist es nicht auch legitim, wenn man im digitalen Zeitalter darauf hinschreibt (etwa bestimmte Buzz- words), dass man von den News-Aggregatoren und Algorithmen in der Informationsflut gefunden wird?

Die Linguistik-Professorin Naomi Baron, die an der American University in Washington lehrt, sagt im Gespräch mit dieser Zeitung: "Die meisten Autoren schreiben mit der Intention, dass das Publikum ihr Werk liest. Wenn die Leser digitale Technologien nutzen, die maßgeschneidert für das Suchen und Konsumieren kurzer Textmengen sind, überrascht es wenig, dass Autoren diese Praktiken adaptieren."

Der größte Wandel, so Baron, sei die Textlänge. Es gebe ein Revival von Short Stories und eine Serialisierung längerer Arbeiten. Selbst Online-Seiten würden Longreads, lange Lesestücke, veröffentlichen und den Lesern die Anzahl der Wörter und Lesezeit anzeigen. "Eine Reihe von Autoren beschwert sich, dass Digitalleser weniger Geduld für Komplexität und Nuancierung aufbringen", konstatiert Baron.

Jeder ist ein Autor#

Der Technologie-Autor Nicholas Carr stellte in einem provokanten Essay für die Zeitschrift "The Atlantic" ("Is Google Making Us Stupid?") fest, dass wir durch das Internet die Fähigkeit zum deep reading, also zur gründlichen Lektüre und Heuristik verlernen. Wenn Google uns mundgerechte Informationshäppchen serviert, fragen wir erst gar nicht mehr nach.

Doch wenn das wirklich so wäre, müsste die Menschheit verdummen, und es gäbe keine Literatur mehr. Auch nach dem Aufkommen der Schreibmaschine gab es entgegen düsterer Zukunftsvisionen weiterhin große Literatur. Und die Befürchtungen von "allzu leichten" Texten wurden aus einem falsch verstandenen Elitismus vorgebracht, das Schreiben werde demokratisiert.

Heute, in einer Welt voller so- zialer Netzwerke, ist jeder ein Autor. Es wird so viel Text wie nie produziert. Facebook Messenger und WhatsApp verarbeiten pro Tag 60 Milliarden Nachrichten, das dreifache Volumen von SMS. Und man schreibt auch nicht mehr nur Textnachrichten, sondern versendet Smileys und Emojis. Sie sind universell und überall verständlich, ein Japaner versteht ein lächelndes Gesicht genauso wie ein Indio. Emojis sagen manchmal mehr als Worte. Die britischen Oxford Dictionaries haben 2015 erstmals ein Emoji zum Wort des Jahres gewählt - ein Smiley-Gesicht mit Freudentränen. Dass ausgerechnet die altehrwürdige Institution der Oxford Dictionaries, die ein renommiertes Wörterbuch herausgibt und als die Hüterin der Sprache gilt, ein Emoji zum Wort des Jahres wählte und ihm damit die Weihen des Schrifttums verlieh, sorgte nicht nur bei konservativen Sprachforschern für Verwunderung.

Übersetzung in Emojis#

Man muss darin nicht gleich den Verfall der Sprache sehen oder das Aufkommen einer Post-Sprache-Gesellschaft herbeischreiben, wie das Kevin Maney im US-Magazin "Newsweek" tat. Zumal Sprache ein sehr aufnahmefähiges und wandelbares Organ ist und Schrift nicht unbedingt die verschriftlichte Sprache sein muss. Das Kinderbuch "Alice im Wunderland", ein Werk mit 27.500 Wörtern, wurde vollständig in 25.000 Emojis übersetzt.

Gute Geschichten können auch ohne Worte erzählt werden. Und man braucht auch nicht einmal mehr Stift und Papier, um sie aufzuschreiben. Der US-Schriftsteller Peter V. Brett tippte seinen Fantasy-Roman "The Warded Man" auf seinem Smartphone in der New Yorker Subway auf seinem täglichen Weg von Brooklyn zum Times Square. Das Smartphone ist Finger- und Gedankenprothese in einem.

Soziale Medien zeitigen neue Formen der Literatur, neuartige Genres wie "Twitteratur", die ausgewählte Aphorismen in 140 Zeichen präsentiert. Das Spektrum reicht von Grimms Märchen bis zu Gossip. Twitteratur gilt zwar formalästhetisch als umstritten, weil der Schreibprozess nicht nachvollziehbar ist, genau wie die Textproduktion von Algorithmen. Doch die Aphorismen von Eric Jarosinki (@neinquarterly) sind trotzdem ein Genuss.

Nietzsche mit Handy#

Man muss sich mit dem Gedanken arrangieren, dass Computer heute keine bloßen Werkzeuge mehr sind, sondern zum Teil selbst Texte produzieren. Den Untergang des Abendlands bedeutet das nicht. Es gibt elaborierte Twitter-Bots wie etwa "everyword", der von 2007 bis 2014 jeden Tag alle halbe Stunde ein englisches Wort postete. Das Sammelsurium liegt mittlerweile in Buchform vor. Oder "Thinkpiece Bot", der - auf 140 Zeichen kondensiert - durchaus geistreiche Beiträge generiert.

Man weiß nicht, was der große Nietzsche angestellt hätte, wäre ihm ein Smartphone in die Hände gefallen. Würde er nach dem Weltuntergang googeln? Würde er mit Lou von Salomé SMS schreiben, Smileys und Emojis austauschen? Die Sprachassistenten und Textprogramme hätten gewiss auch mit seinen Gedanken gearbeitet. Aber vermutlich hätte der Schöpfer des "Zarathustra" das Gerät in seiner Residenz in Sils im Engadin einfach in den Inn geworfen.

Adrian Lobe, geboren 1988 in Stuttgart, studierte Politik- und Rechtswissenschaft und schreibt als freier Journalist für Medien im deutschsprachigen Raum.