Mehrheitswahlrecht – Traum und Wirklichkeit (2009)#

Peter Diem #

Ein Gespenst geht um in Österreich – das Gespenst des Mehrheitswahlrechts. Auch in den kommenden Jahren wird die Diskussion darüber nicht abflauen, im Gegenteil: wenn das eintritt, was jeder kundige Österreicher vermutet, nämlich, dass die Schönwetterperiode zwischen SPÖ und ÖVP spätestens nach Mitte der Legislaturperiode zu Ende geht, wird sie umso heftiger aufflammen. Den Medien wird der sogenannte „Streit“ in der Regierung (= der in der pluralistischen Demokratie normale Interessenausgleich) vielleicht schon früher abgehen. Und es gibt genügend erlauchte Befürworter – von Universitätsprofessoren über Chefredakteure bis hin zur Creme der politischen Pensionisten – die überzeugt davon sind, im Mehrheitswahlrecht die Patentlösung für das österreichische Regierungssystem gefunden zu haben.

Als Heinrich Neisser und ich vor über vier Jahrzehnten - im Oktober 1969 - das Buch „Zeit zur Reform“ über Partei-, Parlaments- und Demokratiereform vorlegten, war das heute so engagiert diskutierte Thema bereits von vorne und hinten inspiziert, durchgekaut und danach ad acta gelegt worden. Der Grund dafür war die Einsicht, dass selbst eine Regierung, die über eine Zweidrittel-Mehrheit im Nationalrat verfügt, die theoretische Möglichkeit, das traditionelle Verhältniswahlrecht abzuschaffen, in der Praxis nicht durchtragen würde können. Zu tief hat sich seit Gründung der Republik die Ansicht verwurzelt, dass es „ungerecht“ wäre, wahlwerbenden Gruppen mit erheblichen Stimmenanteilen den Einzug in allgemeine Vertretungskörper über Gebühr zu erschweren oder gar unmöglich zu machen. Der Verfassungsgrundsatz der Verhältniswahl gilt ja nicht nur für die Wahlen im Bund sondern auch für die Wahlen in den Bundesländern – vgl. Art. 26 (1) und 95 (1) B-VG. Aus diesem Grunde wurde auch bisher nie der Versuch unternommen, die ohnehin schwachen mehrheitsbildenden Elemente des ursprünglichen republikanischen Wahlrechts zu verstärken – ganz im Gegenteil! Der Preis für die Duldung einer sozialistischen Minderheitsregierung unter Bruno Kreisky durch die FPÖ war die Wahlrechtreform 1970. Ist es auf Ignoranz oder auf das in den Medien verbreitete linksliberale Meinungsklima zurückzuführen, dass heute niemand darauf verweist, dass die SPÖ mit und zum Vorteil der FPÖ die Abgeordnetenzahl von 165 auf 183 erhöhte, durch Verringerung der Wahlkreise von 25 auf 9 und die Verbilligung der Restmandate die Proportionalität des Wahlsystems verfeinerte und damit die Bildung regierungsfähiger Mehrheiten erschwerte? Aber das war noch nicht der letzte Streich. 1992 hat die Regierung Franz Vranitzky III – diesmal unter tätiger Mithilfe der ÖVP unter Erhard Busek – das Wahlrecht noch um einen Grad proportionaler gestaltet, indem ein drittes Ermittlungsverfahren in den Art. 26 (2) B-VG eingefügt wurde. Damit war praktisch volle Mandatsproportionalität erreicht. Es war dies einer jener sattsam bekannten Fälle, in welchem eine „große“ Koalition ihr formales Recht auf Verfassungsänderung ohne entsprechende staatsmännische Weisheit missbraucht hat. Denn nicht von ungefähr hatte die Bundesverfassung im Jahr 1919 das Verhältniswahlrecht durch die Schaffung von Wahlkreisen „abgemildert“ und überdies die Möglichkeit offen gelassen, es durch entsprechende Ausführungsgesetzgebung noch „mehrheitsfreundlicher“ zu gestalten.

Frage: warum schlägt heute kein einziger der vielen, meist selbsternannten Majorzapostel vor, als ersten Schritt zu einer (Re)Dynamisierung des Wahlrechts einmal die beiden unsinnigen Reformen von 1970 und 1992 rückgängig zu machen? Wer sagt denn, dass es in einer Zeit immer geringerer Parteibindung nicht auch in Zukunft Regierungen mit Zweidrittel-Mehrheit geben kann? Muss es auf ewige Zeiten in Österreich nur Zweiparteienregierungen geben? Ist es völlig auszuschließen, dass sich einmal eine breite Verfassungsmehrheit für die Wiedereinführung des „alten“ Verhältniswahlrechts findet? Vielleicht liegt es auch nur an der Personalauswahl der beiden Koalitionsparteien, dass heute schon die 35-Prozent-Marke als Traumziel gilt? Und welchen Schaden kann es gerade im Hinblick auf den Mangel an Politikern mit Format anrichten, wenn es möglichst viele Wahlkreise gäbe, in denen sich Kandidaten bewähren müssen?

Jedenfalls wäre es weit ratsamer, alle dem ursprünglichen Geist der Verfassung entsprechenden Möglichkeiten, das Verhältniswahlrecht mit einen „Verstärkereffekt“ zu versehen und zu personalisieren, auszunützen, als immer wieder mit für Österreich völlig ungeeigneten Mehrheitswahlmodellen herumzujonglieren. Der Gipfel der politischen Taschenspielerei ist dabei das so genannte „minderheitenfreundliche Mehrheitswahlrecht“ des Grazer Universitätsassistenten Klaus Poier (geb. 1969). Dieses - übrigens schon 2001 vorgelegte - Modell ist nämlich gar kein Mehrheitswahlsystem, sondern ein Prämienwahlsystem, da es der relativ stärksten wahlwerbenden Gruppe die Hälfte der Mandate plus eins (d. s. zurzeit 92 Mandate) zuteilt, während der Rest auf die anderen Parteien aufgeteilt wird. Abgesehen davon, dass eine mit nur einem Mandat gepolsterte absolute Mehrheit nicht wirklich gripperesistent ist, nimmt dieses Wahlsystem in Kauf, dass in der mittlerweile ausgebrochenen medienmanipulierten Demokratie eine populistische Kraft beispielsweise schon mit einem Viertel der Stimmen das Land fünf Jahre allein regieren könnte. Nebenbei verfügt das famose steirische Luxusmodell über keine serienmäßige Persönlichkeitskomponente – eine solche müsste erst nachträglich eingebaut werden.

Neben der „Dynamisierung“ des Proportionalwahlrechts (erneuter Einbau eines verfassungskonformen „Verstärkereffekts“), kommt dessen „Personalisierung“ große Bedeutung zu. Dies vor allem deshalb, weil in einer stärkeren Betonung der Rolle des einzelnen Kandidaten/der einzelnen Kandidatin der vermutlich einzige Schlüssel zur Verbesserung der personellen Ausstattung der österreichischen Parteien liegt. Weder die traditionelle „Ochsentour“, noch das mittlerweile wieder abgekommene System der „Quereinsteiger“, am wenigsten aber das zurzeit praktizierte „Cliquensystem“, sind korrekte und zielführende Wege zur Rekrutierung von qualifizierten Volksvertretern. Dass die Parteiakademien trotz ausreichender finanzieller Dotierung dazu kaum einen einschlägigen Beitrag liefern, ist nur ein weiteres Merkmal unserer diskursscheuen, offenbar nur an materiellen Verbesserungen interessierten politische Klasse. Aber auch diese Erkenntnis ist nicht neu.

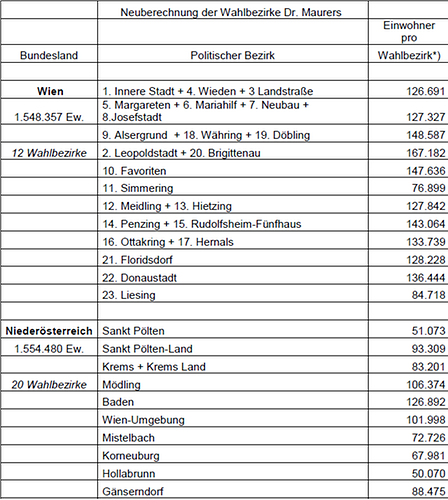

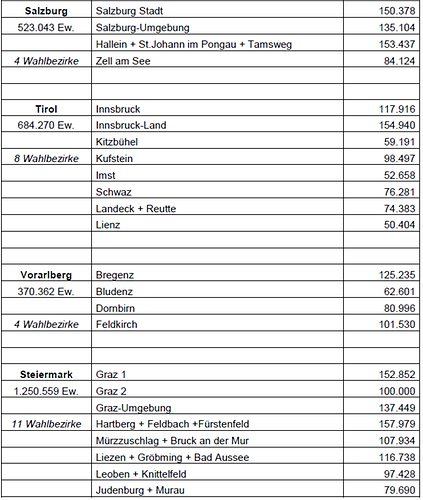

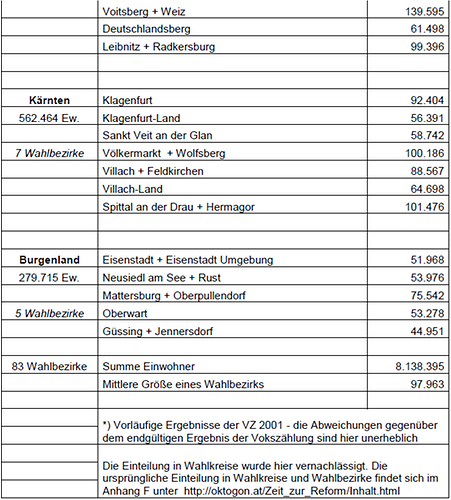

Schon im März 1969 hatten die sozialistischen Abgeordneten Christian Broda und Leopold Gratz einen Vorschlag zur Personalisierung des Wahlsystems gemacht – bereits zu diesem Zeitpunkt mit einem überdeutlichen Augenzwinkern in Richtung FPÖ. Broda/Gratz schlugen vor, die Zahl der Abgeordneten zum Nationalrat von (damals) 165 auf 200 (!) zu erhöhen, einen einzigen Wahlkreis zu bilden und als Sperrklausel 5% oder ein Grundmandat einzubauen. 80-90 Mandatare sollten in Einerwahlbezirken gewählt werden. Dass dieses Modell erstens nur mit Verfassungsmehrheit durchsetzbar war, zweitens regierungsfähige Mehrheiten sehr erschwert hätte, drittens die Mandate der FPÖ verdoppelt hätte und schließlich seiner Kosten wegen äußerst unpopulär war (die Wähler wünschen sich eher eine Verringerung der Zahl der Abgeordneten), waren die Gründe, warum es für die ÖVP unannehmbar war und in der Versenkung verschwand. Diem/Neisser hingegen versuchten, ein Modell zu entwickeln, das ohne Verfassungsänderung Personalisierung und Dynamisierung des Wahlrechts ermöglichen sollte. Zu Hilfe kam uns eine Ausarbeitung des 2007 verstorbenen oberösterreichischen Geographen und Statistikers Herbert Maurer. Dieser schlug vor, innerhalb der damals bestehenden Wahlrechtsstruktur (165 Abgeordnete, 25 Wahlkreise, zwei Ermittlungsverfahren) 83 Wahlbezirke zu schaffen. Der Clou dieses Vorschlags lag darin, dem Wähler die Möglichkeit zu geben, einerseits für eine Parteiliste zu stimmen und andererseits einen aus nur zwei Wahlbezirkskandidaten zu wählen. Es würde hier zu weit führen, die Details der von Maurer vorgeschlagenen Verrechnung der Listen- und Kandidaten-Stimmen darzulegen. Wer sich dafür interessiert, kann den Text jederzeit im Internet nachlesen. (http://oktogon.at/Zeit_zur_Reform/Inhalt.html).

Ähnliche Ideen zur Personalisierung (80 Einerwahlkreise mit der Möglichkeit des Stimmensplittings) haben vor kurzem Trautl Brandstaller und Heinrich Keller entwickelt, allerdings wiederum mit extremer Proportionalität. Eines ihrer Hauptanliegen ist dabei die längst fällige Korrektur einer österreichischen Unsitte, nämlich jener der Mehrfachkandidatur, die den Parteien aufgrund von vorsorglichen „Verzichtserklärungen“ die Möglichkeit gibt, Mandatare auf den Listen praktisch nach Belieben herumzuschieben.

Das Ziel der Personalisierung ist es, Wähler und Kandidaten einander näher zu bringen. Die gegenwärtige Regelung, nämlich die Einteilung Österreichs in 43 Regionalwahlkreise verbunden mit der Möglichkeit, Vorzugsstimmen zu vergeben, war ein Schritt in die richtige Richtung, reicht aber in der Praxis nicht aus. Einige Regionalwahlkreise hatten bei der NRW 2008 an die oder sogar über 300.000 Einwohner. Für einen wirklichen Kontakt zwischen Wähler und Kandidaten sind aber nicht nur Größe und Grenzen der jeweiligen Einheit zu berücksichtigen, sondern auch das Listensystem, das heute durch Kandidatenvielzahl und die Möglichkeit zur Mehrfachkandidatur sehr unübersichtlich ist.

Um die Schwierigkeiten - aber auch die Chancen - eines Personalisierungs-Modells darzulegen, wird an dieser Stelle discutandi gratia versucht, die auf der Volkszählung 1961 basierende Wahlbezirkseinteilung von Herbert Maurer auf die (vorläufigen) Bezirks-Ergebnisse der Volkszählung 2001 umzulegen (siehe Tabelle). Voraussetzung für dieses Modell wäre die Rückkehr zur Zahl von 165 Abgeordneten zum Nationalrat und zu einer möglichst großen Zahl von Wahlkreisen. Bei der Projektion der erwähnten Einteilung auf die letzte Volkszählung ergeben sich zum Teil große Unterschiede zu 1969. So hat sich etwa die Bevölkerung der Wiener Bezirke Floridsdorf und Donaustadt seit 1961 verdoppelt – notabene bei einem weit unter dem Wiener Durchschnitt liegenden Ausländeranteil. Simmering hat 60 % mehr Einwohner als bei der Volkszählung 1961. Während Linz mit Umland um 20% zugenommen hat, haben die Waldviertler Bezirke Gmünd und Waidhofen heute um mindestens 20 % weniger Einwohner. Keine Frage – es ist schwierig, zu topographisch, demographisch und wahlstatistisch – vor allem aber auch politisch – fairen Wahlbezirksgrenzen und sinnvollen Wahlbezirksgrößen zu kommen. Gegenüber dem Modell von 1969 (Basis VZ 1961) wurden mehrere Bezirkskombinationen geändert bzw. neue Teilungen vorgenommen. Manche Einteilungen entsprechen den geltenden Regionalwahlkreisen (vgl. Anlage 1 zur NRWO 1992). So wird man beispielweise den Bezirk Lienz nie, die Stadt Rust aber immer mit einem anderen politischen Bezirk zusammenfassen. Im gegenständlichen Modell kam eine durchschnittliche Wahlbezirksgröße von knapp unter 100.000 Einwohnern heraus - je nach Kinder- und Ausländeranteil läge die Zahl der tatsächlich Wahlberechtigten pro Wahlbezirk um 20-30% unter den in der Tabelle angegebenen Einwohnerzahlen).

Was ist nun der Sinn dieser Übung? Nach dem Hinweis auf die Möglichkeiten, das österreichische Wahlrecht „mehrheitsfreundlicher“ und die Kandidatenauswahl „wählernäher“ zu gestalten, ohne dass dadurch kleinere Parteien unter die Räder kämen, sollen die hier angebotenen Überlegungen und das ihnen beigegebene statistische „Spielmaterial“ näher an die Tatsachen heranführen und damit die Diskussion konkreter werden lassen. Der „politisch-mediale Komplex“ unseres Landes möge bei dieser Gelegenheit zur Kenntnis nehmen, dass das Rad nicht neu erfunden werden muss. Es geht darum, den notwendigen politischen Willen zu mobilisieren. Reformen müssen in Österreich immer behutsam durchgeführt werden. Aber auch die Rücknahme von Reformen ist (seit dem Tod Josefs II.) ein probates Mittel der Politik. Jetzt eine initiative Expertenkommission zum Thema Wahlrecht einzusetzen, wäre der richtige Weg – noch rechtzeitig vor der nächsten Wahl…