Sag mir, wo die Nonnen sind#

Nachwuchsmangel und Überalterung machen den Orden zu schaffen. Wer im Kloster lebt, weiß die geregelten Strukturen aber zu schätzen.#

Von der Wiener Zeitung (26. Dezember 2022) freundlicherweise zur Verfügung gestellt

Von

Mathias Ziegler

Eigentlich hätte nach menschlichem Ermessen die Geschichte der Elisabethinen kurz, nachdem sie begonnen hatte, schon wieder zu Ende sein müssen, meint Schwester Bonaventura Holzmann. Die Generaloberin der Elisabethinen in Graz kommt ins Schwärmen, wenn sie von der Entstehung ihres Ordens erzählt: Als im Jahr 1622 in Aachen die Bürgermeistertochter Apollonia Radermecher die Leitung eines Armenspitals in Aachen übernahm, wollte sie dieses mit geistlichen Schwestern führen. "Sie fand aber keine. Da sagte ihr geistlicher Begleiter, ein Franziskaner: ‚Mach du das doch selbst.‘ Da hat sie die Hospitalschwestern der Heiligen Elisabeth vom Dritten Orden des Heiligen Franziskus gegründet, gemeinsam mit ein paar Gefährtinnen." Vier Jahre später, am 5. Mai 1626, legte Apollonia ihr Ordensgelübde ab - und starb noch im selben Jahr zu Silvester. "Zurück blieb eine einzige Novizin", erzählt Schwester Bonaventura. "Menschlich gesehen müsste man da sagen: Das war’s." Doch ihr Orden feiert heuer sein 400-jähriges Bestehen.

Jede zweite Ordensfrau ist älter als 75 Jahre#

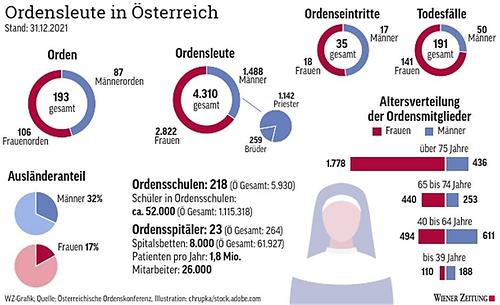

Die Elisabethinen sind einer von insgesamt 193 Orden in Österreich und vergleichsweise jung, denn viele andere wurden um die vorige Jahrtausendwende gegründet. Alt sind aber nicht nur die Orden, sondern auch ihre Mitglieder. Mehr als jede zweite Ordensfrau und fast jeder zweite Ordensmann (Nonnen gibt es ebenso wie Mönche streng genommen nur in kontemplativen Orden) ist älter als 75 Jahre. Und so kamen im vergangenen Jahr auf 35 Ordenseintritte 191 Todesfälle. Die Tendenz geht also nach unten - bei den Frauenorden stärker als bei den Männerorden, meint Korbinian Birnbacher, Erzabt der Erzabtei St. Peter in Salzburg und Vorsitzender der Österreichischen Ordenskonferenz.

Er erklärt das mit der Alterspyramide, die auch daraus resultiert, dass nach dem Zweiten Weltkrieg viele Witwen und Frauen, die keinen Mann fanden, ins Kloster gingen. Das Leben als Lehrerin oder Krankenschwester in einer Ordensgemeinschaft war damals eine attraktive Alternative. "Bis zur Hälfte des 20. Jahrhunderts ging es Nonnen im Kloster mitunter besser als Ehefrauen, die ja auch bis vor gar nicht so langer Zeit eigentlich entrechtet waren", meint er. Viele Orden wurden auch quasi anlassbezogen gegründet, "als Antwort auf bestimmte Nöte". Noch im 19. Jahrhundert waren die Frauenorden in der Minderheit. "Jetzt sind sie doppelt sie viele - aber die Ordensschwestern sind im Schnitt auch doppelt so alt." Dass langfristig alle Orden überleben werden, bezweifelt er. "Die gesellschaftlichen Voraussetzungen sind heute einfach andere als früher, deshalb muss man auch bescheidener sein mit den Zahlen. Bilder wie in den 1950er Jahren mit vollen Chorgestühlen wird es jedenfalls sicher nicht mehr geben."

Von Hoffnung getragen#

Trotzdem, das Ordensleben zieht auch heute noch Menschen an. So wie Generaloberin Bonaventura, die bereits als Sechsjährige ein Berufungserlebnis hatte. Damals erlebte sie als Patientin im Spital den Trost durch eine Nonne. Und drei Jahre später, als sie ihre Oma im Spital der Elisabethinen besuchte, beschloss sie: "In diesen Orden will ich eintreten. Ich habe dann so gut wie jedes Wochenende bei den Schwestern verbracht, mit ihnen gebetet, gegessen, Kranke gepflegt und konnte die Aufnahme in die Gemeinschaft der Elisabethinen kaum erwarten." Die ist jetzt 36 Jahre her, und bis heute empfindet die ausgebildete Krankenhaus-Betriebswirtin das Leben im Orden als "erfüllend und sinnvoll".

Ihre Geschichte von der schwierigen Ordensgründung geht übrigens noch weiter. Denn im Jahr 1690 folgten vier Nonnen aus Aachen dem Ruf der Gräfin Maria Theresia von Wagensperg nach Graz, wo sie eine Niederlassung gründen sollten. 20 Monate waren sie zu Fuß unterwegs, nur mit dem, was sie am Leibe trugen, eine Schwester starb auf der entbehrungsreichen Reise - und als die verbliebenen drei in Graz ankamen, wollte die Gräfin plötzlich nichts mehr von ihnen wissen. Stiftungsbrief bekamen sie keinen, auch der Bischof von Graz-Seckau und der Erzbischof von Salzburg verweigerten ihnen die Unterstützung. "Die drei Schwestern standen also völlig alleine da", sagt Bonaventura, "aber sie haben mit Gottvertrauen, Tatkraft und Konsequenz ihre Sendung gelebt; auch, als ihre Oberin starb und sie dann nur noch zu zweit waren. Menschlich gesehen war es erneut eine aussichtslose Situation." Doch dann kam plötzlich von ein Dominikanerpater mit Beziehungen bis nach Rom, der sich für die Elisabethinen einsetzte. "Und da hat sich das Blatt gewendet." Heute sind zwölf Elisabethinen in Graz tätig. Also, wir haben Hoffnung!

Weitere - ebenfalls schwierige, aber letztlich erfolgreiche - Gründungen gab es damals in Wien, von da nach Linz und Klagenfurt. Was die Grazer Generaloberin für sich daraus mitnimmt: "Diese Schwestern haben aus Glaube, Hoffnung und Liebe gelebt und gewirkt. Auch am Tiefpunkt, in einer aussichtslos scheinenden Situation, ist es durch ihr Engagement und mit Gottes Hilfe immer wieder weitergegangen." Auch nach der Zäsur des Nationalsozialismus, als der Orden komplett neu aufgebaut werden musste.

Jahrtausendealte Gemäuer#

Auch heute sind es keine leichten Zeiten für die Orden. Bei manchen "ist einfach der Wurm drin", wie es Erzabt Korbinian formuliert. Es fehlt an Novizen, die teils jahrtausendealten Gemäuer sind kaum zu erhalten. "Man muss sich die Frage stellen: Brauchen wir Häuser für Mönche und Nonnen oder haben wir Häuser, die auf Teufel komm raus mit Mönchen und Nonnen gefüllt werden müssen?" Er weiß, wovon er spricht, lebt er doch mit rund 15 Mitbrüdern im ältesten Benediktinerkloster im deutschen Sprachraum, und die Erzabtei St. Peter in Salzburg wurde im Jahr 696 gegründet. Von so manchem Prachtbau werde man sich früher oder später verabschieden müssen, meint er. Ein Beispiel dafür ist das Kloster Pernegg im Waldviertel, das längst nicht mehr von Ordensleuten bewohnt wird, sondern heute ein ganz profanes Fastenzentrum ist, dessen Angebot von Ayurveda bis Yoga reicht. "Das ist ein ganz normaler Verlauf der Geschichte", meint der Erzabt.

Er attestiert den Orden hier eine größere Flexibilität als anderen Institutionen. Sie waren stets gezwungen, bei allem Festhalten an Traditionen und alten Werten sich auch mit Einflüssen von außen auseinanderzusetzen und auf Neues einzulassen, um zu bestehen. "Das sogenannte Abnorme ist ja auch das, was uns in der Evolution weiterbringt." Er vergleicht Ordensleute mit den biblischen Propheten: "Oft scheitern sie, aber sie stehen für etwas ein. Das ist für die ganze Gesellschaft wichtig. Auch im Kloster darf man heilige Kühe schlachten", ist der Erzabt überzeugt. "Man muss heute alles hinterfragen. Das hat freilich schon der Heilige Benedikt vor 1.500 Jahren gesagt, dass es besonderes Augenmerk auf die Jüngeren zu legen gilt und auf die Pilger, die nur auf der Durchreise sind, um uns vielleicht gerade das Wort zu sagen, das wir sonst überhören würden vor lauter Betriebsblindheit."

Um sich auf Experimente einlassen zu können, braucht es freilich eine entsprechende ökonomische Basis. Und wirtschaften hat die Kirche in zwei Jahrtausenden gelernt. "Wir denken daran, was in 300 Jahren sein wird", sagt Schwester Franziska Madl, Priorin der Gemeinschaft der Dominikanerinnen in Wien und Stellvertretende Vorsitzende der Ordenskonferenz. "Wer sonst wirtschaftet so?" Selbst Orden, deren weitere Existenz in Frage steht, denken darüber nach, wie es nach ihnen weitergehen wird, wie der Betrieb auch ohne Ordensleute weiterlaufen kann.

Auch Schwester Franziska weiß, was es heißt, in einem alten Kloster zu wohnen. "Der Wohnbereich, den wir gerade renovieren, war fast original 1950er Jahre, vom Fußboden bis zur Elektrik. Wir haben die 150 Jahre, die unser Orden jetzt hier ist, so gut wie alles in die Klosterschule gesteckt und kaum auf uns selbst geschaut", sagt die Dominikanerin. Gerade zu Weihnachten weiß Erzabt Korbinian aber auch sein 1.300 Jahre altes Kloster zu schätzen: "Da gibt es bei uns ein Candlelight-Dinner, da brennen nur Wachskerzen." Während üblicherweise am 24. Dezember die Familie zusammenkommt, ist im Benediktinerkloster auch der Heilige Abend stark von der Struktur des gemeinsamen Chorgebets geprägt. Hier zeigt sich einmal mehr das Konzept, das immer noch viele anzieht: Ordensleute leben zwar ehelos in ihren recht karg ausgestatteten Zellen, aber sie sind nicht alleine. Es ist die Gemeinschaft, die sie trägt. Schwester Bonaventura denkt da unwillkürlich an "die vielen Singles, die einsam sind".

Keine Einsamkeit#

Einsamkeit kennt auch Priorin Franziska nicht. "Und das Schöne an einem internationalen Orden ist, dass man sich überall heimisch fühlt, wenn Dominikanerinnen vor Ort sind." Auch sie betont die Gemeinschaft, die sie im Kloster erlebt, "auch wenn ich öfters aus meiner Umgebung gehört habe: ‚So ein verschwendetes Leben.‘" Über ihre Berufung erzählt sie: "Ich hatte einen tollen Freundeskreis, eine glückliche Familie, habe studiert. Rein objektiv war ich glücklich, aber irgendetwas hat mir gefehlt, es war ein Gefühl von: Ich sollte anders leben." Das hat sie dann im Kloster gefunden.

Ans frühe Aufstehen fürs Morgengebet (Tagwache ist bei ihr um 5.30 Uhr, bei anderen Schwestern noch früher) musste sie sich erst gewöhnen, nun schätzt sie aber den dadurch langen Vormittag, "in dem man viel unterbringt", und die geregelte Tagesstruktur: "Es ist nicht mein natürlicher Biorhythmus, aber es hat auch Vorteile. Und es ist ja auch ein sehr gesunder Lebensstil. Als Thrombozytenspenderin war ich immer sehr beliebt: ein geregelter Lebensrhythmus, keine Vegetarierin, keine wechselnden Sexualkontakte", meint sie schmunzelnd. Nur Wein trinkt sie gerne. Denn: "Auch Jesus hat Partys gefeiert." Grundsätzlich übt sie sich aber im Verzicht. Und zwar freiwillig, das ist ihr wichtig zu betonen: "Es ist keine aufgezwungene Armut. Die muss in der Gesellschaft bekämpft werden." Ihr selbst fehlt es an nichts: "Ich habe ein Dach über dem Kopf, eine Heizung, warmes Essen, fließendes Wasser."

Den Gewinn durch Verzicht betont auch Erzabt Korbinian: "Der macht das Eigentliche umso wertvoller. Wenn ich eine Fastenzeit lang auf Alkohol oder Fleisch verzichte, dann ist das Gefühl des Genusses nach sechs Wochen umso größer." Auch er empfindet das streng geregelte Klosterleben als Vorteil. "Natürlich ist das kein Mehrheitsprogramm, aber ich habe das Gefühl, in dieser Welt, die so unübersichtlich geworden ist, gibt es eine Sehnsucht nach einer gewissen Verlässlichkeit." Das zeigt sich auch bei jenen, die auf Zeit oder auf Urlaub ins Kloster kommen. "Es ist auch eine regelrechte Flucht in eine Tagesstruktur. Denen tun diese Ankerpunkte morgens, mittags und abends ungemein gut. Da braucht es gar nicht so viel Spiritualität. Die Orden heißen ja auch deshalb so, weil sie eine gewisse Ordnung haben." Es gibt natürlich auch suchende Klostergäste auf einer spirituellen Reise. Manche kommen regelmäßig zu den kirchlichen Festen, entweder weil sie die einfach schön finden, oder sie sind auf der Suche nach Gemeinschaft. Auch das arbeitsteilige Leben findet Pater Korbinian positiv: Der eine kümmert sich ums Essen, wodurch die anderen mehr Zeit für ihre Tätigkeiten haben.