Vom Schießer zum Jagdethiker#

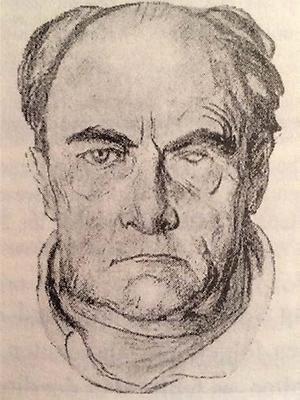

Friedrich von Gagern#

Mit freundlichen Genehmigung übernommen aus: Der Anblick (7/2017)

Von

Niemand Geringerer als Kaiser Franz Joseph war begeisterter Leser seiner Aufsätze in „Hugos Jagd-Zeitung“. Der Lebenslauf und die hinterlassenen Werke von Friedrich von Gagern regen noch heute zum Nachdenken an. Doch wie kam es dazu, dass sich der ungestüme junge Gagern, der freizügig mit Waffe und Reviergrenzen umging, zusehends wandelte, hin zu einem selbstkritischen Weidmann, der die Jagdethik bis heute nachhaltig beeinflusste wie kein anderer? #

Eine kulturhistorische Spurensuche von Dr. Harald W. Vetter #

FOTO: H. VETTER

Vor 70 Jahren, also schon vor einem ganzen Menschenleben, verstarb Friedrich Freiherr von Gagern in Geigenberg bei St. Leonhard am Forst, einer niederösterreichischen Marktgemeinde in der Nähe von Melk. 1927 erwarb er sich hier die sogenannte Geigenberg-Villa, wo er einen Gutteil seiner literarischen Werke verfasste. Im dortigen Gemeindeschloss ist auch ein museales Jagdzimmer eingerichtet, in dem Leben und Wirken zumindest angedeutet sind.

Gagern wurde am 26. Juni 1882 auf Schloss Mokritz (Mokrice) geboren, war mütterlicherseits Großneffe des Vormärz- Dichters Anastasius Grün (Anton Alexander Graf Auersperg) und Nachfahre von Heinrich von Gagern, dem Präsidenten der Deutschen Nationalversammlung 1848 in der Frankfurter Paulskirche. Jenes Schloss, knapp an der Grenze zu Kroatien in der Nähe von Jesenice und Agram, ist eine wuchtige spätmittelalterliche Burg, die oftmals umgebaut wurde. Erst 1727 kam sie in Besitz der Familie Auersperg und wurde schließlich 1923 verkauft. Heute ist dieses Anwesen ein renommiertes Hotel, dessen Gäste sich vermutlich nicht bewusst sind, dass dort literarische Geschichte geschrieben worden war.

Flegeljahre und Läuterung #

Vielleicht hat neben der Erbfolge ja auch der Eindruck dieser mächtigen Festungsanlage den sensiblen Jüngling Gagern davon abgehalten, Gutsbesitzer zu werden. In der Karl-May-Chronik II ist der Fünfzehnjährige bereits mit einigen Anfragen an den berühmten Autor vermerkt. Gagern entschied sich vielmehr für das Studium der Geisteswissenschaften in Wien. Überdies muss er auch eine gründliche musikalische Ausbildung genossen haben, die ihn später sogar dazu befähigte, in Leipzig als Organist zu wirken. Ab 1906 wurde er als Redakteur der damals hochangesehenen Hugo‘schen Jagdzeitung tätig, die weit über die Monarchie hinaus großen Einfluss besaß und die erste wirkliche Jagdzeitung im ganzen deutschen Sprachraum war. Der immerhin erst 22-Jährige übernahm somit die Gesamtverantwortung für die damals schon stagnierende Zeitung, sein Engagement dafür hielt sich jedoch in Grenzen. Auch Gagerns oftmaligen „Eskapaden“, wie dies der Jagdhistoriker Hermann Prossinagg einmal so bezeichnet hat, trug nicht eben zum besten Ruf des ehrwürdigen Periodikums bei. Ein Chefredakteur, der offenbar ein ziemlich herrisches Verhalten an den Tag legte, Selbstjustiz übte und derart freizügig mit der Waffe und Reviergrenzen umging, sodass er dadurch 1911 sogar seinen Waffenpass verlor, war nicht eben ein besonderes Aushängeschild für „Hugo’s Jagd-Zeitung“.

Der Tod seiner ersten Frau, einer geborenen Gräfin Kospoth, die ihm auf dem niederschlesischen Familiengut Briese zwei Söhne schenkte – einer davon, Falk von Gagern (1912 – 2000), sollte übrigens selbst ein bekannter Jagdschriftseller werden, der zeitlebens die Erinnerung an seinen Vater hoch hielt –, und der Verlust von Schloss Mokritz im Jahre 1914 machten Gagern den Rücktritt von der Redaktion leicht. Er zog sich schließlich enttäuscht nach Deutschland zurück. Es war das Jahr des Beginns zum Ersten Weltkrieg, und ein anderer legendärer Jäger, Dichter und Naturschützer der Lüneburger Heide, der ebenso unangepasst und unstet wie Gagern war und geraume Zeit den Journalistenberuf mehr oder weniger nur widerwillig ausübte, nämlich Hermann Löns (1866 – 1914), sollte als 48-jähriger (!) Kriegsfreiwilliger in den letzten Septembertagen jenes unheilvollen Jahres durch einen Herzschuss bei Reims fallen. Für Gagern begann hingegen eine äußerst fruchtbare Zeit der schriftstellerischen Tätigkeit, die bis zu seinem Lebensende währte.

Die Inbesitznahme Nordamerikas durch den „weißen Mann“, Reaktion und Leiden der manchmal auch etwas idealisierten indigenen Völker beschäftigten den Autor sehr intensiv und er wurde durch mehrere längere Amerika-Reisen entscheidend geprägt. Was Gagern darüber schrieb, war keineswegs nur Jugendliteratur, waren doch diese in „Lederstrumpf- Manier“ geschriebenen Bücher voller drastischer Gewalt, Realistik und Zivilisationskritik. Vor allem aber stellen sie relativ präzise recherchierte Geschichtschroniken einer dramatischen Okkupation dar. „Der Marterpfahl“ (1925), „Das Grenzerbuch“ und „Der tote Mann“ (beide 1927) waren seinerzeit ungemein populär. Der nicht eben dem Konservativismus verpflichtete Berliner Regisseur und Theaterintendant Frank Castorf sorgte 2009 mit dem auf der Berliner Volksbühne uraufgeführten Stück „Ozean“ (1921) für einiges Aufsehen. In diesem Drama Gagerns mit deutlich expressionistischen Zügen, das auf hoher See spielt, geht es um deutsche Amerika- Auswanderer und Flüchtlinge der Revolutionszeit um 1848.

Gagern und die Jagd#

Doch kommen wir nun zum zentralen Thema, das den in der Zwischenkriegszeit mittlerweile höchst angesehenen Autor sein ganzes künstlerisches Leben lang bewegt hat, weil es auch sein biografisches ist, der Jagd! Gagerns weidmännische Botschaft ist die einer rückhaltlosen organischen Naturbetrachtung, der Ehrfurcht vor der Natur und nicht zuletzt der jägerischen Bescheidenheit und aufrichtigen Zurücknahme. Für ihn besitzt eine entsprechende Jagdethik nichts Auftrumpfendes mehr und befasst sich auch sehr kritisch mit dem gesellschaftlichen Ruf und Stellenwert des jagdlichen Tuns. Das tiefe Einssein mit der Natur und Umwelt bemisst sich nicht an Phrasen oder sentimentalen Ichbezogenheiten, sondern tatsächlich nach weidmännischem Handeln und Verantwortung. Folgerichtig unterzieht er auch die einstige, aber schließlich lang noch nachwirkende feudale Exklusivität des Jagens einer entschiedenen Kritik. So ist übrigens bekannt, dass er immer wieder zusammen mit den „Bauernjägern“ rund um St. Leonhard beglückt und kameradschaftlich weidwerkte. Mit Sonntagsjägern und Trophäenrekordlern hatte er nichts am Hut, was naturgemäß seinerzeit bei verschiedenen Verlegern und Rezensenten auf Unverständnis stieß. Seine einschlägigen Werke – stilistisch stark vom russischen Realisten Iwan Turgenjew beeinflusst –, welche eine kaum je übertroffene Leidenschaft für Wild und Natur ausdrücken, erfuhren große Auflagenzahlen, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg allmählich zurückgingen. Nicht zu vergessen seien nebenbei auch seine zahlreichen schießtechnischen Aufsätze. Unter anderem seien hier seine wichtigsten Bücher mit erzählerischem oder essayistischem Charakter angeführt: „Kolk der Rabe und andere Tiergeschichten“ (1920), „Birschen und Böcke“ (1925), „Der Jäger und sein Schatten“ (1940) und als nachgelassene, vielleicht besonders berührende Veröffentlichung „Grüne Chronik“ (1948), in welcher dieser außergewöhnliche Jagddichter und Mensch, dem nur Hermann Löns und Philipp Meran hinzugesellt werden können, die niederösterreichische Voralpenlandschaft mit geradezu „Stifterischer Sensibilität und Anschaulichkeit“ (Karl M. Kisler) schildert. Aber lassen wir nun Gagern selbst aus den vorhin genannten „Grünen Chronik“ (die man übrigens im Buchhandel noch erhalten kann) sprechen. Und gerade diese Zitate in Kürze und in loser Reihenfolge sind heute wieder brennend aktuell geworden, sprechen sie doch auch Bereiche an, die weit über das Weidwerk hinausgehen, gerade weil sein Denken und Empfinden von einer ganz selbstverständlichen, umfassenden Ethik getragen wird, die es jetzt wohl als an uns überkommene Erbschaft anzunehmen gälte. Friedrich Freiherr von Gagern verließ die irdischen Reviere am 15. November 1947 in seiner niederösterreichischen „Villa Geigenberg“ im 66. Lebensjahr. Er scheint aus dem gegenwärtigen kulturellen Bewusstsein größtenteils ausgeblendet, zumindest unterschätzt, ja beinahe ganz aus der Erinnerung gefallen zu sein. Fast alle seine Werke sind nur mehr antiquarisch zu bekommen, und es ist fast schon ein Trost, dass die damaligen hohen Auflagenzahlen solches vielfach derzeit noch ermöglichen. Läge es nicht gerade an uns, ihn wieder zu lesen oder für sich neu zu entdecken?

Zitate aus Gagerns Grüner Chronik aus 1948 #

Jäger spielen zu wollen, ist leicht; wirklicher Jäger zu werden, ist schwieriger; gerechter Jäger zu sein, ist schwer; zwischen all dem Widerspruch und Widerstreit Jäger zu bleiben aber mitunter das Schwerste von allem ...

Der einem blinden Glückszufall zu dankende Hochkapitale von zwanzig Enden, zweiundzwanzig Geweihpfunden und entsprechend vielen „Karparthenpunkten“ gilt mehr als der unter ehrlichen aber köstlichen Mühen erbirschte oder ersessene bescheidene Almhirsch. Der ohne jede Gefahr und Anstrengung erschossene Tourismuslöwe zählt anders im Schussbuch als der auf strengwinterlicher Mondvorpass gestreckte Fuchsrüd im hochreifen frostrauchigen Dreikönigsbalg. Mit einem aus hundertköpfiger Herde herausgeknallten Großantilopenbullen kann man anders prahlen als mit einem armseligen Brackierhasen aus waldwildem Berggeländ. Aber das Karat des Jagens bleibt bei allen diesen Gegenüberstellungen unbewertet. Freilich: das muss jeder mit sich selbst ausmachen ...

Wir leben in einer Zeit jäher und krankhafter Gegensätze, jagdlicher Unwissenheit und Unsicherheit, bitterster Verarmung und Beschränkung. Gerade in solcher Not muss das innere Erlebnis für das äußere eintreten, muss aber auch den Jäger lehren, woran er es früher, in sorglosen Tagen, vielleicht oftmals fehlen ließ; Dankbarkeit und Bescheidenheit, welche wie nicht leicht ein anderes Gefühl den Menschen mit seiner Heimat verbindet. So ist die Kunst, die Gnade des tiefen Erlebens wahrhaft zur Erzieherin des Jägers berufen … Denn – von ihr empfängt das Gesetz der Weidgerechtigkeit erst Licht, Farbe, Leben. Sie ist – das große Geheimnis ...

Dass wir Jäger dem Aberglauben huldigen, ist eine Tatsache, älter als das älteste Witzblatt. Und so gehört es sich und ist in Ordnung; denn Jagd, ohne irgendwelche romantischen Hintergründe, ohne Wolfsschlucht, Hexenbaum, neckenden narrenden Spuk wäre ein kaltes und schnödes Vergnügen. Schon aus dem urgrauen Alter der Jagd und des Jagdtriebes, nicht minder aber auch aus der Naturnähe des Jägers, aus seinem heimlichen Verkehr mit den Geistern der Berge und Gründe, webenden Waldestiefen und einsamen Heiden, aus der ihm von seinem Umgang förmlich aufgedrängten Naturbeseelung scheibt sich das Hauptgut unseres Aberglaubens her. Ganz moderne raumfressend motorisierte und mit optischen Hilfsmitteln vervollkommnete Jäger – ich möchte sie beinahe nicht mehr so nennen – und eiskalte Schüler einer mathematisierten, entgeistigten, gemütlosen Jagdwissenschaft mögen sich des Zaubers, des nachhängenden Gespinstes aus Ahnväterzeit entschlagen haben; sie sind zu bedauern ...

Was mir immer das Köstlichste und Wesentlichste am ganzen Weidwerk gewesen? Nicht die Erlegung eines armen, guten und – unschuldigen Stückes Wildgetier; das ist eine kurze Spannung, ein jäher Rauschgenuss, der schon wegen seiner Flüchtigkeit stets nach Wiederholung verlangt: und zurück bleibt von der Verbrennung doch viel unlösliche Schlacke. Nein, das Schönste und Eigentlichste war mir am Ganzen, vom Voranfang bis über das bittere Ende hinaus die Stimmung; Stimmung, die durch den sogenannten Erfolg und das vermeintliche Weidmannsheil unter Umständen nur getrübt werden konnte. Aber wer will das heute noch verstehen?

Ich weiß, es gibt strenge Weidmänner, die es nicht nur fordern, sondern auch fertigzubringen behaupten, dass man dem toten Bock volle Gala erweise und ihn demgemäß mit beärmelten Händen aufbreche, ohne sich dabei im geringsten zu beschweißen. Ich bekenne gerne, nie auf diese Höhe der Kunst gekommen zu sein. Wie man einen unbeschweißten Ärmel aus der Brusthöhle eines nach österreichischem Brauch kurz aufgebrochenen Bockes herausziehen soll, blieb mit stets unerfindlich, wie der Kniff eines illusionistischen Kunststückes. Im Übrigen aber meine ich, dass Brauchtum, so schön und dem Schutze einer Zunft, Gilde, Innung notwendig, niemals zu pharisäischem Formalismus ausarten und im Selbstzweck erstarren darf. Und ich zog getrost meine Joppe aus, legte Rucksack, Glas, Drilling dazu und darauf, streifte schamlos die Hemdsärmel hoch und schickte mich an die Arbeit ...

Weiterführendes#