Kleinkastell Stopfenreuth

| Kleinkastell Stopfenreuth | |

|---|---|

| Alternativname | unbekannt |

| Limes | Limes Pannonicus (Oberpannonien) |

| Abschnitt | Strecke 2 |

| Datierung (Belegung) | 2.–3. Jahrhundert n. Chr |

| Typ | Brückenkopfkastell |

| Einheit | unbekannt |

| Größe | Umfassungsmauer: Süd-Seite 18,80 m, NO-Seite 15,90 m, Höhe 1,4 m, Breite 120–140 cm |

| Bauweise | Steinkastell |

| Erhaltungszustand | Grundmauern erhalten, nicht sichtbar |

| Ort | Engelhartstetten |

| Geographische Lage | 48° 8′ 58″ N, 16° 54′ 23″ O |

| Höhe | 143 m ü. A. |

| Vorhergehend | Legionslager/Kastelle Carnuntum (westlich) |

| Anschließend | Kastell Gerulata (südöstlich) |

Das Kleinkastell Stopfenreuth war Bestandteil der Festungskette am Limes Pannonicus in Österreich. Es befindet sich im Bundesland Niederösterreich, Bezirk Gänserndorf auf dem Gemeindegebiet von Engelhartstetten.

In der Region war die Ruine seinerzeit auch als Hungerstein oder Durstkugel bekannt, urkundlich wird es als Veste Stopfenreuth oder Ödes Schloss erwähnt.[1] Aufgrund dort aufgefundener Ziegelstempel interpretierte man die Mauerstrukturen als Reste eines befestigten römischen Brückenkopfes, wo die Bernsteinstraße die Donau querte. Eine Nachgrabung im Jahr 2024 bestätigte schließlich, dass es sich eindeutig um die Reste eines römischen Brückenkopf- oder Gegenkastells handelt, das bislang einzige, das in Österreich nachgewiesen werden konnte. Es dürfte etwa 100 Jahre in Verwendung gewesen sein. Ob dort in der Antike auch eine feste Brücke über die Donau existierte, ist zweifelhaft. Nahe dem Kleinkastell, auf slowakischen Staatsgebiet, befinden sich noch römerzeitliche Anlagen auf dem Felsen von Devín. Das Bodendenkmal ist seit 2021 Bestandteil des zum UNESCO-Weltkulturerbe erhobenen Donaulimes.

Lage

Die Fundstelle liegt nördlich von Bad Deutsch-Altenburg direkt im Naturschutzgebiet der Stopfenreuther Au, am linken Donauufer, neben der heutigen Andreas-Maurer-Brücke bei Hainburg nahe der Mündung des so genannten Rosskopfarmes, gegenüber dem Plateau „Am Stein“, etwa drei Kilometer vom Legionslager Carnuntum entfernt. Ob sich die Festungsanlage in der Römerzeit am nördlichen oder südlichen Ufer des Hauptstromes befand, ist bis heute ungeklärt, da sich der Wasserlauf seither mehrmals geändert hat. Die vom Baltikum nach Süden verlaufende Bernsteinstraße passierte dort die Grenze des Römischen Reiches.

So nahm zum Beispiel der Archäologe Eduard Novotny (1862–1935),[2] gestützt auf eine These von E. Stauß an,

„...daß die Donau zur Römerzeit ihren Lauf in jener Gegend um viele 100 m weiter nördlich gehabt haben dürfte.“

und glaubt, so das Öde Schloß somit nicht als nördlichen, sondern als südlichen Brückenkopf des Lagers Carnuntum bestimmen zu können.[3]

Diese Annahme wurde wiederum vom Landesschulinspektor und Heimatforscher Anton Becker (1868–1955) bestritten,[4] wobei dieser zusammen mit dem Staatsarchivar Ernst Nischer von Falkenhof (1879–1961)[5] die Lage des Bauwerkes so zu erklären versuchte, dass ein östlich des Lagers die Donau querendes Fahrzeug durch die Strömung ja auch kontinuierlich in diese Richtung abgetrieben werden musste. Auch die Archäologin Gertrud Pascher[6] und der Prähistoriker Herbert Mitscha-Märheim (1900–1976)[7] interpretierten Stopfenreuth als Vorwerk eines nördlichen Brückenkopfes. Im Zusammenhang mit Funden, die 1957 etwa 110 m nordöstlich der Ruinenstätte gemacht wurden, kehrte der Archäologe Hans G. Walter[8] aber wieder zu der schon einst von Nowotny vertretenen Ansicht zurück, dass das Brückenkopfkastell von Stopfenreuth einst am Südufer der Donau gelegen habe. Solange jedoch der Stromverlauf in der fraglichen Zeitperiode nicht zweifelsfrei geklärt ist, hielt sein Kollege Erich Swoboda (1896–1964)[9] generell jede Diskussion über diese Angelegenheit für obsolet. Auf Basis der Grabungen von 2024 gilt es nun aber als gesichert, dass es sich um ein Brückenkopf- oder Gegenkastell handelt.[10]

Forschungsgeschichte

19. Jahrhundert

Die Machart des Mauerwerkes war für den Altertumsforscher Eduard von Sacken (1825–1883) eindeutig römisch.[11] Aufgrund aufgefundener Ziegelstempel, darunter einer der legio XV Apollinaris, glaubte er damit auch den sicheren Beweis für das Vorhandensein eines Kastells gefunden zu haben. Dies auch deswegen, da sich an diesem Punkt ein Übergang über die Donau wegen „der am rechten Ufer stehenden Berge und der geringen Breite des Stromes“ geradezu angeboten habe, interpretierte er die Anlage als Rest eines befestigten Brückenkopfes.[12] Bis 1860 sollen auch noch ausgedehnte Mauerzüge sichtbar gewesen sein. Trotz dieser Erkenntnisse dauerte es 40 Jahre bis, 1896, ein neuer Befund durch die Centralcommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale unter dem Archäologen Wilhelm Kubitschek (1858–1936) vorgenommen wurde, dieser jedoch infolge des rasch steigenden Wasserpegels wieder abgebrochen werden musste.[13]

20. Jahrhundert

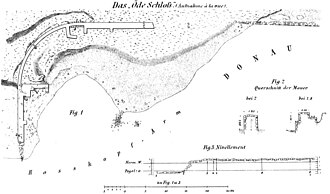

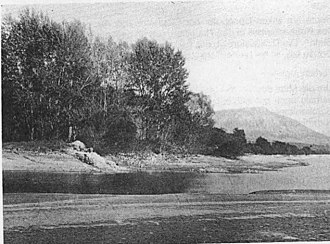

In den Jahren 1898 und 1900 setzte die Limeskommission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften unter der Leitung von Oberst Maximilian von Groller-Mildensee die Untersuchungen fort.[14] Er fand die Fundstelle stellenweise im Schwemmsand versunken, von Wasser bedeckt und mit Bäumen überwuchert vor. Man konnte damals die Mauerreste jedoch bei sehr niedrigen Wasserstand gut ausmachen[15] und sie teilweise auch wieder vom Schwemmsand befreien. Der seichte Flussgrund, der bis gegen 30 Meter flussaufwärts sichtbar war, war mit Mauersteinen übersät, zusammenhängende Mauerzüge oder auch nur Spuren davon waren nicht mehr erkennbar. Die verbliebenen Mauerreste standen zum Teil im sandigen Flussgrund oder in der 1,50 bis zwei Meter hohen Uferböschung dessen Fläche sie noch leicht überragten. An der West und Nordwest-Seite waren sie von einer grabenartigen Vertiefung umgeben, in der ein Teil des Fundamentsockels und ein Teil der aufgehenden Mauer stand. An der Nordseite verschwand die Mauer wieder im Schwemmsand und war von Vegetation überwuchert. Im Innenbereich waren Mauerbruchstücke und Betonbrocken verstreut. Ob das Mauerwerk auf Piloten stand, konnte wegen immer wieder nachdrängenden Grundwassers nicht geklärt werden, es verhinderte auch weitere Nachgrabungen unter den Mauerbruchstücken im Flussbett. Das Fußbodenniveau konnte anhand von kurzen Betonstrichen in zwei Mauerecken festgestellt werden, es betrug 0,14 bis 0,34 Meter über den damaligen Normalwasserstand der Donau. Sie wären also schon bei geringen Hochwasser sofort überschwemmt worden, falls in römischer Zeit die Donau so nahe wie zur damaligen Zeit (1900) an dieser Anlage vorbeigeflossen wäre.

Auch die Umgebung des „Öden Schlosses“ (Auwälder) wurde an beiden Ufern des Rosskopfarmes auf einer Länge von einem bis zwei Kilometern nach Spuren einer Dammstraße, weiteren Befestigungsanlagen oder sonstigen Gebäude untersucht, gefunden wurde aber nichts dergleichen. Da bei anderen Lagern (wie z. B. beim Legionslager Aquincum mit Contra Aquincum) Gegenkastelle vorhanden waren, unterstützte Groller-Mildensee die Annahme, dass dies der Platz des Gegenkastells von Carnuntum gewesen sein muss.

Im Jahre 1957 konnte von Hans G. Walter etwa 110 Meter nordöstlich der Kastellruine einige Keramikscherben, Terra Sigillata, Knochen und Ziegelfragmente geborgen werden. Die Fundstelle lag in der Römerzeit am Südufer der Donau. Die Funde wurden dem Niederösterreichischen Landesmuseum übergeben.[16]

21. Jahrhundert

Ein sechsköpfiges Archäologinnenteam des Österreichischen Archäologischen Institutes, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und dem Land Niederösterreich unter der Leitung von Eduard Pollhammer und Christian Gugl führte im Herbst 2024 am Kastellareal Nachgrabungen durch. Die Untersuchung, die unter Berücksichtigung naturschutzrechtlicher Auflagen mit Unterstützung der Bundesforste durchgeführt wurde, umfassten Ziegelstempel der Legionen XIV und XV, Münzen, Keramik sowie einige Bronze-Kleinfunde (Schmuck und Beschläge).[17][18] Anschließend wurde die Grabung wieder vollständig verfüllt, um das Bauwerk zu bewahren und ein erneutes Zuwachsen der Fläche durch standorttypische Flora zu ermöglichen. Aufgrund der Untersuchungen im Jahr 2024 konnte – erstmals in Österreich – ein römisches Brückenkopfkastell bestätigt werden. Weitergehende Analysen der Funde und Befunde im Jahr 2025 sollen neue Erkenntnisse zur Chronologie der Anlage, zum Donauverlauf und zur Funktion des Kleinkastells im Kontext der römischen Grenzverteidigung liefern.[19]

Entwicklung

Das späte 2. Jahrhundert war geprägt von den verheerenden Einfällen der Markomannen, die dabei bis nach Oberitalien vordrangen, und Rom damit unter Druck großen brachten. Die Donau bildete damals die Grenze zwischen dem römischen Reich im Süden und den freien germanischen Stammesgebieten im Norden. Die Auseinandersetzungen machten die Anwesenheit des Mark Aurel (121–180) und später auch des Gallienus (253–260) an der Donaugrenze erforderlich. Marc Aurel hielt sich drei Jahre in Carnuntum auf, um die Nordgrenze wieder unter Kontrolle zu bringen. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass auch er die Donaubrücke bei Stopfenreuth benutzte. Auch ein Jahrhundert nach den Markomannenkriegen scheint das Kastell bei Stopfenreuth noch eine bedeutende Rolle für die Grenzsicherung gespielt zu haben, wie die Bauarbeiten in der Zeit des Gallienus – der das Reich nur mehr mit Mühe stabilisieren konnte – zeigen. Im späten vierten Jahrhundert endet die Nutzung des Stopfenreuther Kastells. Ob in diesem Gebiet am Nordufer der Donau überhaupt größere römische Aktivitäten der Armee stattfanden und mit starken Truppenverbänden besetzte Steinkastelle errichtet wurden, war bis dato unklar. Die Funde aus Stopfenreuth belegen jedoch einmal mehr die große strategische Bedeutung Carnuntums innerhalb des römischen Grenzvertedigungungssystems und liefern neue Erkenntnisse über die militärische Sicherung der Bernsteinstraße. In späterer Zeit war die Kastellruine als „Ödes Schloss“ bekannt und wurde als Rest einer mittelalterlichen Burg oder einer Befestigung, die bis in den „Ersten Türkenkrieg“ bestanden haben könnte, angesehen.[20]

Funktion

Die Besatzung des Kastells überwachte hier den Straßenverkehr und vor allem die Querung der Bernsteinstraße über den Fluss. Diese erreichte bei Carnuntum die Donau und erstreckte sich von hier aus weiter nach Scarbantia (Sopron), wo sie mit der Limesstraße aus Vindobona zusammentraf, um dann zum Knotenpunkt Colonia Claudia Savaria (Szombathely) weiterzuführen, von wo aus auch Arrabona (Győr), Aquincum (Budapest) und Sopianae (Pécs) erreicht und in weiterer Folge nach Poetovio (Ptuj) und Emona (Ljubljana) sowie Aquileia gelangt werden konnte. Obwohl für Groller-Mildensee ein Brückenkopf am linken Donauufer „eine gewisse Wahrscheinlichkeit“ hatte, hielt er einen solchen unmittelbar gegenüber dem Legionslager von Carnuntum aber für plausibler.[21] An diese Ausführungen schien auch Wilhelm Kubitschek[22] anzuknüpfen, wenn er schrieb, dass „…nicht die Zeit der Erbauung, wohl aber die Zweckbestimmung des Baues nicht unbestritten geblieben ist“. Schlussendlich wurde aber von der Forschung im Großen und Ganzen Sackens Einschätzung übernommen und größtenteils anerkannt.[23]

Die Militäranlagen entlang der Donau dienten nicht nur der Verteidigung, sondern auch der Kontrolle des Handels- und Personenverkehrs. Ein Brückenkopfkastell wurde meist im Barbaricum, d. h. auf der gegenüberliegenden Seite der Grenze errichtet, ihre Besatzungen sollten stark frequentierte Flussübergänge überwachen, die auch strategisch wichtig waren. Von solchen Stützpunkten aus konnten die römischen Truppen sowohl die Passage über die Donau als auch das Umland unter Kontrolle halten. Besonders entlang des Donaulimes waren solche Anlagen bedeutend für die römische Grenzsicherung und die Kontrolle von Handelswegen. Zölle konnten dort erhoben und Exportverbote durchgesetzt werden. Stopfenreuth muss damit eine zentrale Rolle in der militärischen Sicherung dieses Grenzabschnitts gespielt haben. Bisher war als vergleichbare Anlage am Donaulimes nur das slowakische Kastell Iža-Leányvár bekannt.

Kastell

Vom Kastell waren angeblich bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch die Reste eines quadratischen, sehr massiv konstruierten Turmes sowie eines kleineren Gebäudes sichtbar. Bei den Untersuchungen der Limeskommission waren nur noch die Mauern im nordwestlichen Bereich des Kastellareals erhalten, während der größere Teil der Anlage im Lauf der Zeit durch die Donau abgeschwemmt worden ist.

Im Jahr 1900 war die Umwehrung im NW-Bereich noch bis in eine Höhe von rund 1,4 m erhalten, vor der Mauer verlief ein flachgehender Graben. Die Mauern wurden vermessen und dokumentiert. Die Ruine bestand aus zwei geradlinigen Mauerzügen, verbunden durch eine abgerundete Ecke. Der südliche sichtbare Teil, 18,80 Meter lang, ragte auf einer Länge von fünf Meter nur wenige Zentimeter aus dem Sandboden hervor und stieg dann landeinwärts abrupt auf 1,50 Meter. Hier konnte man auch den Sockelansatz erkennen. Der Kastellecke schloss sich eine 15,90 Meter lange Mauer an; diese wurde teilweise vom Ufersand befreit, danach verhinderte der dichte Baumbewuchs eine gründlichere Untersuchung. Rund acht Meter weiter konnte eine Fundamentgrube beobachtet werden, die mit Mauerbruchstücken und Ziegelschutt verfüllt war. Eine Weiterverfolgung war nicht mehr möglich, da sie unter einem Uferdamm verschwand. Im Innenbereich des Kastells waren noch Reste von Zwischenmauern erkennbar. Bemerkenswert fand Groller-Mildensee auch die ungleiche Breite der Mauern, an der Ecke nur 0,90 Meter im Gegensatz von 1,20 bzw. 1,40 Meter an den Längsseiten. Die Mauern der Innenbebauung hatten eine Stärke von 0,77 bis 0,90 Meter.

Im Jahr 2024 wurden die noch immer gut erhaltenen Mauerstrukturen des römischen Kastell, in einer Tiefe von 0,5 bis 0,8 Metern unter dem heutigen Bodenniveaus, wiederentdeckt und danach ein größerer Abschnitt freigelegt. Im Zuge dessen konnten die nördliche, abgerundete Ecke mit dem – innen ansetzenden – Eckturm sowie die angrenzenden Mauerzüge neu dokumentiert werden. Sie waren stellenweise noch bis zu 2,65 Meter hoch erhalten, die Fundamente deuten auf eine zwei bis drei Hektar große Wehranlage im sogenannten Spielkartenformat hin. Zusätzlich konnte auch das vorgelagerte Annäherungshinderniss, mit mindestens einem Graben, bestätigt werden. Die Längsseiten der Festungsanlage dürften um die 100 Meter lang gewesen sein, das bedeutet, dass dort eventuell bis zu 500 Mann stationiert waren.[24]

Anhand der Befunde ließen sich zwei Bauperioden voneinander unterscheiden:

- Phase I: sie datiert in die Zeit um 170/180 n. Chr., d. h. in die Regierungszeit des Mark Aurel (121–180), der im Zuge der Markomannenkriege die Grenzsicherungsanlagen verstärken ließ.

- Phase II: die Anlage wird unter Gallienus (253–260) – um das Jahr 260 – noch einmal renoviert.[25][26]

Die Befestigung wurde jedoch offensichtlich kurz danach aufgegeben, was wohl mit dem Bedeutungsverlust Carnuntums im Zusammenhang stand. Funde aus dem späten 4. Jahrhundert lassen jedoch erneute Nutzungsaktivitäten auf dem Areal annehmen.[27]

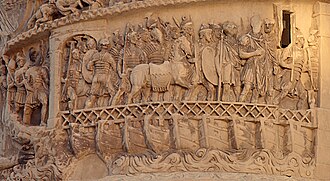

Schiffsbrücke

Die Donau bei Stopfenreuth eignete sich über lange Zeit vermutlich besonders gut, um in dem damals noch von zahlreichen Nebenarmen durchzogenen Augebiet über den Hauptstrom zu setzen. Die Donau bildet dort eine natürliche Engstelle, das dürfte auch im 2. Jahrhundert schon der Fall gewesen sein. Zudem galt das Marchfeld als strategische Puffer- und Kontaktzone zu den germanischen Stammesterritorien. Eine feste Brücke existierte in der Region um Carnuntum laut Christian Gugl (bis zum 20. Jahrhundert) vermutlich nicht, stattdessen sind nur Fähren bis in das 17./18. Jahrhundert dokumentiert. Auf der um das Jahr 190 nach Christus in Rom errichteten Mark-Aurel-Säule, die Szenen aus den Markomannenkriegen (172 bis 175 n. Chr.) zeigt, wird eine Schiffsbrücke bei Carnuntum dargestellt. Eine solche Konstruktion war die einfachste und schnellste Art, über einen Fluss zu gelangen, mehrere Schiffe wurden hierfür miteinander vertäut und dann mit einem Oberbau aus Brettern und verschiedenen Brückenbauelementen belegt. So konnte Marc Aurels Armee bei einem Angriff rasch auf das andere Donauufer gelangen, um die Markomannen aufzuhalten. Auch für den Handelsverkehr dürfte die Brücke von einiger Bedeutung gewesen sein. Damit könnte Stopfenreuth einerseits das Tor ins freie Germanien und andererseits aber auch ein Hotspot bei Überfällen auf die römische Flussseite gewesen sein. Die Position dieser Brücke war bis zum Fund des Brückenkopfkastells noch reine Spekulation.[28][29]

Limesverlauf vom Kleinkastell Stopfenreuth bis zum Kastell Gerulata

| ON/Name | Beschreibung/Zustand |

|---|---|

| Wachturm und germanischer Fürstensitz von Devín |

Auf dem Gebiet der Südwestslowakei begegnet man auch nach römischen Vorbildern angelegten Herrscherresidenzen im Barbaricum (Sammelbegriff für freie Stammesterritorien am nördlichen Donauufer). Die ältesten römischen Bauspuren aus augusteischer Zeit wurden in Bratislava-Devín freigelegt. Der Burgfelsen von Devín liegt direkt am Durchbruch der Donau durch den Karpatenbogen und der Mündung der March in die Donau und gehört zur Katastralgemeinde Bratislava-Devín. An seiner nördlichen Seite wird der Felsen von Devín weiters durch das Hügelmassiv Devínska Kobyla (Thebener Kogel) flankiert. Schon seit den ersten Jahrhunderten nach Christus befand sich hier vermutlich ein römischer Wachturm und Beobachtungsposten sowie ein germanischer Fürstensitz. Die ersten archäologischen Ausgrabungen in der mittelalterlichen Burganlage fanden um 1913 statt. In der Zwischenkriegszeit wurden sie in den Jahren 1921 bis 1922 und 1933 bis 1938 weitergeführt. Nach dem Zweiten Weltkrieg fanden wiederum in den Jahren 1950 bis 1956 kurze Ausgrabungen statt. Die systematische Forschung begann ab 1965 und dauert bis heute an. Die Funde belegen die Besiedlung des Burgfelsens ab der Steinzeit. Die ältesten Funde aus der Römerzeit sind Sigillatascherben der augusteischen und tiberischen Zeit, sogenannte arretinische Sigillata (30 v. Chr. bis 20 n. Chr.). Daneben fanden sich auch Münzen, Fibeln und Keramik. Spuren von Steinfundamenten eines Holzturmes lassen sich in das letzte Dezennium vor Christus und die ersten zwei Jahrzehnte nach Christus datieren. Auf Devín wurden bis dato insgesamt zwölf Siedlungsobjekte entdeckt, davon vier Steinbauten. Im Innenhof der mittelalterlichen Burg befand sich ein vierräumiges Gebäude mit Apsis, das vermutlich für einen lokalen germanischen Magnaten erbaut worden war. Der Bau wird ins 3. Jahrhundert (severische Dynastie) mit letzten Umbau zur Regierungszeit des Kaisers Valentinian I. (364–375) datiert. Ein Gebäude, als christliche Kirche interpretiert, sowie Erdbefestigungen stammen wohl ebenfalls aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. |

Siehe auch

Literatur

- Kurt Genser: Der österreichische Donaulimes in der Römerzeit. Ein Forschungsbericht (= Der römische Limes in Österreich 33), Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1989, ISBN 3-7001-0785-4, ISBN 3-7001-0783-8, S. 661–663.

- Maximilian von Groller-Mildensee: Das „Öde Schloß“ an der Donau (= Der Römische Limes in Österreich 1), 1900, S. 87–92.

- Katarina Harmadyova: Burg Devin. Militärposten. In: Verena Gassner, Andreas Pülz (Hrsg.): Der römische Limes in Österreich. Führer zu den archäologischen Denkmälern, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2015, ISBN 978-3-7001-7787-6, S. 292–295.

- Manfred Kandler (Hrsg.): Der römische Limes in Österreich. Ein Führer. 2. Auflage. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1989, ISBN 3-7001-0785-4, S. 234 ff.

- Herbert Mitscha-Märheim: Römische Baureste und Münzen im nördlichen Niederösterreich. In: Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich. Neue Folge 37, 1967, S. 1–12 (zobodat.at [PDF]).

- Julius Schinagl: Kurze Geschichte von Stopfenreuth, Hainburg 1922.

- Marlies und Vojislaw Vujowic: Der Limes, von der Nordsee bis zum Schwarzen Meer. Band 2, Wieser Verlag, Klagenfurt/Celovec 2008, ISBN 978-3-85129-582-5, S. 382–383.

- Hans G. Walter: Römische Funde in Stopfenreuth. In: Pro Austria Romana 7. 1957, S. 23.

Medien

Weblinks

- Der römische Limes in Österreich

- Österreichisches Archäologisches Institut. Presseaussendung Carnuntum: Ödes Schloss entpuppt sich als einzigartiges römisches Kastell.

- Das römische Brückenkopfkastell in der Stopfenreuther Au. Aussendung des Nationalpark Donau-Auen vom 20.02.2025.

- Ö3: Römisches Brückenkopfkastell an der Donau gefunden.

- Forum für vergessene Orte, Geschichte und Technik: Reste verschollener römischer Brücke gefunden (mit zahlreichen Grabungsfotos).

Einzelnachweise und Anmerkungen

- ↑ Walther Brauneis: Die Schlösser im Marchfeld, NÖ Pressehaus, Wien, St. Pölten 1981, ISBN 3-85326-617-7, S. 24.

- ↑ Eduard Novotny (Numismatischer Anhang), Friedrich von Kenner (Epigraphischer Anhang), E. Bormann: Die Grabungen im Standlager zu Carnuntum 1908–1911, Verlag Alfred Hölder, Wien, 1914, S. 163 f.

- ↑ Johann Oehler: Die Römer in Niederösterreich. In: 21. Jahresbericht des Mädchen-Obergymnasiums Wien VI, Rahlgasse 4. 1912/13, S. 20; Ernst Nischer von Falkenhof, Herbert von Mitscha-Märheim: Die prähistorischen Siedlungen auf dem Braunsberg bei Hainburg a.d. Donau. In: Forschung und Fortschritte 8, 1932, S. 238; András Graf: Übersicht der antiken Geographie von Pannonien. Institut für Münzkunde und Archäologie der Peter-Pázmány-Universität, Budapest 1936, S. 130.

- ↑ Hugo Hassinger, Karl Lechner (Hrsg.): Anton Becker. Ausgewählte Schriften. Mit einer Bibliographie. Zu seinem 80. Geburtstag. Phönix Verlag, Wien 1948, S. 329; Anm. S. 55.

- ↑ 1932, S. 238.

- ↑ Gertrud Pascher: Römische Siedlungen und Straßen im Limesgebiet zwischen Enns und Leitha (= Der römische Limes in Österreich. Band 19). Rohrer, Wien 1949, S. 22.

- ↑ 1965–1967, S. 2; vgl. auch Werner Jobst: Provinzhauptstadt Carnuntum. Österreichs größte archäologische Landschaft. Österreichischer Bundesverlag, Wien 1983, ISBN 3-215-04441-2. S. 84.

- ↑ Hans G. Walter: Römische Funde in Stopfenreuth. In: Pro Austria Romana 7, 1957, S. 23.

- ↑ Erich Swoboda: Carnuntum: Seine Geschichte und seine Denkmäler, 4. neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Böhlaus Verlag, Graz/Köln 1964, S. 253.

- ↑ Archäologen klären Rätsel um „Schloss“ in den Donauauen. Die Presse, 14. April 2025 (abgerufen am 25. 04.2025).

- ↑ Eduard v. Sacken: Die römische Stadt Carnuntum, ihre Geschichte, Ueberreste und die an ihrer Stelle stehenden Baudenkmale des Mittelalters, Wien; 1853, S. 337 ff.; Eduard v. Sacken: Katechismus der Baustyle oder Lehre der architektonischen Stylarten von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart nebst einer Erklärung der im Katechismus vorkommenden Kunstausdrücke, Weber, Leipzig, 1876, S. 323 ff.

- ↑ Vgl. auch Friedrich von Kenner: Die Römerorte in Nieder-Oesterreich. In: Jahrbuch des Vereins für Landeskunde von Nieder-Oesterreich 2, 1868–1869, S. 153. 213; ders. Noricum und Pannonia. Eine Untersuchung über die Entwicklung, Bedeutung und das System der römischen Verteidigungsanstalten in den mittleren Donauländern. In: Berichte und Mittheilungen des Alterthums-Vereines zu Wien. 11, 1870, S. 93; E. Schmidel: Ausflug nach Carnuntum am 8. August 1880. Den Teilnehmern gewidmet von der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Hölder, Wien 1889, S. 3.

- ↑ Vgl. auch Carl Tragau: Die Befestigungsanlagen von Carnuntum. In: Archäologisch-Epigraphische Mitteilungen 20, 1897, S. 173–203, hier: S. 174; Wilhelm Kubitschek (1899), S. 1603; Maximilian von Groller-Mildensee: Topographie der Umgebung von Carnuntum. In: Der römische Limes in Österreich 1. Hölder, Wien 1900, S. 87; Carnuntum 1885–1910. Zum 25jährigen Bestande des Vereines „Carnuntum“, Wien 1911, S. 3.

- ↑ Maximilian von Groller-Mildensee: Topographie der Umgebung von Carnuntum. In: Der römische Limes in Österreich 1. Hölder, Wien 1900, S. 92; vgl. auch András Graf: Übersicht der antiken Geographie von Pannonien. Institut für Münzkunde und Archäologie der Peter-Pázmány-Universität, Budapest 1936, S. 81.

- ↑ Anm: Am 4. Oktober 1898 lag der Spiegel auf 0,73 Meter, am 17. Oktober auf 0,53 Meter, d. s. 2,69 Meter bzw. 2,49 Meter unter dem Normalstand der Donau.

- ↑ Hans G. Walter in: Fundberichte aus Österreich 7, Berichte 1956–1960. (1971), S. 112; vgl. auch Hans G. Walter: Römische Funde in Stopfenreuth. In: Pro Austria Romana 7, 1957, S. 23

- ↑ Österreichisches Archäologisches Institut: Carnuntum: ›Ödes Schloss‹ entpuppt sich als einzigartiges römisches Kastell., Presseaussendung, abgerufen am 28. April 2025.

- ↑ Nationalpark Donau Auen, Aktuelles: Das römische Brückenkopfkastell in der Stopfenreuther Au.20.02.2025, abgerufen am 28. April 2025.

- ↑ Nisa Iduna Kirchengast: Vom Öden Schloss zum Brückenkopfkastell: Archäologische Untersuchungen in der Stopfenreuther Au Carnuntum Magazin/Wissenschaft, abgerufen am 1. Mai 2025.

- ↑ Forum für vergessene Orte, Geschichte und Technik: Reste verschollener römischer Brücke gefunden, April 2025, abgerufen am 1. Mai 2025.

- ↑ Maximilian von Groller-Mildensee: Topographie der Umgebung von Carnuntum. In: Der römische Limes in Österreich 1. Hölder, Wien 1900, S. 92; vgl. auch András Graf: Übersicht der antiken Geographie von Pannonien. Institut für Münzkunde und Archäologie der Peter-Pázmány-Universität, Budapest 1936, S. 81.

- ↑ Wilhelm Kubitschek, Salomon Frankfurter: Führer durch Carnuntum. Österreichisches Archäologisches Institut, Wien 1923, S. 133.

- ↑ Manfred Kandler: Legionslager und Canabae von Carnuntum. In: Carnuntum. In: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II 6. de Gruyter, Berlin/New York 1977, S. 691.

- ↑ Tobias Mayr,: Reste verschollener römischer Brücke gefunden, ORF Sience, April 2025, abgerufen am 1. Mai 2025

- ↑ Österreichisches Archäologisches Institut: Carnuntum: ›Ödes Schloss‹ entpuppt sich als einzigartiges römisches Kastell., Presseaussendung, abgerufen am 28. April 2025.

- ↑ Nationalpark Donau Auen, Aktuelles: Das römische Brückenkopfkastell in der Stopfenreuther Au.20.02.2025, abgerufen am 28. April 2025.

- ↑ Nisa Iduna Kirchengast: Vom Öden Schloss zum Brückenkopfkastell: Archäologische Untersuchungen in der Stopfenreuther Au Carnuntum Magazin/Wissenschaft, abgerufen am 1. Mai 2025.

- ↑ Austria Presse Agentur: Archäologen können römisches Kastell an Donau endlich dingfest machen. April 2025, abgerufen am 1. Mai 2025.

- ↑ Tobias Mayr,: Reste verschollener römischer Brücke gefunden, ORF Sience, April 2025, abgerufen am 1. Mai 2025.

License Information of Images on page#

| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |

|---|---|---|---|---|

| Theben | Eigenes Werk | Civertan | Datei:Devenycivertanlegi3.jpg | |

| Lageskizze des römischen Brückenkopfkastells und Verlauf der Bernsteinstraße bei Stopfenreuth (A). | Eigenes Werk | Veleius | Datei:Lageskizze KK Stopfenreuth (A).png | |

| Karte des norisch-pannonischen Limes in Österreich. Suchbegriffe: Markomannen, Raetia, Inn, Batava (Passau), Boiotro (Passau), Burgus Passau-Haibach, Stanacum (Oberanna), Ioviacum (Schlögen), Ad Mauros (Eferding), Ovilava (Wels), Burgus Hirschleitengraben, Lentia (Linz), Lauriacum (Enns) Albing, St. Pantaleon-Stein, Ad Juvense (Wallsee), Danubia, Loco Felicis (Mauer an der Url), Wachtürme Ybbs, Arelape (Pöchlarn), Noricum, Limestürme in der Wachau, Favianis (Mautern) Plank am Kamp, Fels am Wagram, Augustianus (Traismauer), Cetium (St. Pölten), Asturis (Zwentendorf), Comagena (Tulln), Canabiaca (Zeiselmauer), Klosterneuburg, Vindobona (Wien), Kollnbrunn, Stillfried, March, Ala Nova (Schwechat), Aquinoctium (Fischamend), Engehartstetten, Carnuntum, Höflein, Pannonia Sup. | Eigenes Werk /Source of Information: Putzger – Historischer Weltatlas, 89. Auflage, 1965; Westermanns Großer Atlas zur Weltgeschichte, 1978 | Ziegelbrenner | Datei:Limes3.png | |

| An icon from the OOjs UI MediaWiki lib. | lib/oojs-ui/themes/mediawiki/images/icons/ | https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt | Datei:OOjs UI icon mapPin-progressive.svg | |

| Nordwestansicht des Heidentores in der niederösterreichischen Marktgemeinde Petronell-Carnuntum . Die zwei mächtigen, mit einem Bogen verbundenen Pfeiler, sind das charakteristische Wahrzeichen von Petronell-Carnuntum. Ursprünglich war es ein viertoriges, über 20 Meter hohes Bauwerk, dessen vier Pfeiler ein Kreuzgewölbe trugen. Es wurde wahrscheinlich unter Kaiser Constantin II. (337-361) als Triumphbogen errichtet. | Eigenes Werk | C.Stadler/Bwag | Datei:Petronell - Heidentor (2).JPG | |

| Detalle de la Columna de Marco Aurelio en Roma (Italia), en la que aparecen las tropas romanas encabezadas por el emperador Marco Aurelio atravesando el Danubio mediante un puente de barcas. | Eigenes Werk | User:MatthiasKabel | Datei:Roman Pontoon Bridge, Column of Marcus Aurelius, Rome, Italy.jpg | |

| Diese Datei zeigt den Nationalpark Donau-Auen in Österreich. | Eigenes Werk | Sylvius | Datei:Rosskopfarm, cut-off meander, near Stopfenreuth.JPG | |

| Mauerrest des Kleinkastells bei Niedrigwasserstand. | Maximilian von Groller-Mildensee: Das "Öde Schloss" an der Donau. 1900, (Der Römische Limes in Österreich), S. 87-92, Foto aus dem Jahr 1908. | Unbekannt | Datei:Mauerrest Stopfenreuth Foto 1908.jpg | |

| Kleinkastell Stopfenreuth , so genanntes „Oedes Schloss“ nach den Ausgrabungsbefunden 1898 | Kurt Genser: Der österreichische Donaulimes in der Römerzeit. Ein Forschungsbericht . Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1989, ISBN 3-7001-0785-4 , ISBN 3-7001-0783-8 , (Der römische Limes in Österreich, 33), S. 662 | unbekannt | Datei:Stopfenreuth Oedes Schloss 1898.jpg |