Miller zu Aichholz (Familie)

Die Familie der Ritter von Miller zu Aichholz ist eine österreichische Industriellen- und Gelehrtenfamilie, die besonders in der ausgehenden Donaumonarchie große Bedeutung hatte.

Geschichte

Das briefadelige Geschlecht beanspruchte eine sonst unbelegte Abstammung auf Jakob Müller aus Zürich, den König Rudolf I. 1274 zum Ritter schlug. Er war Angehöriger des im 13. und 14. Jahrhundert einflussreichen Rittergeschlechts der Mülner, welches Anfang des 15. Jahrhunderts erloschen ist.[1] Die belegte Stammreihe beginnt mit Augustin Miller,[2][3] der im Engadiner Krieg in die Gefürstete Grafschaft Tirol zog. Durch seine Frau Elisabeth von Helmstorf erhielt er umfangreiche Besitzungen in Lana bei Meran. 1669 heiratete Johann Miller die Erbin des Ansitz Aichholz bei Völlan, Anna Prunner. In Lana erwarb die Familie auch den Ansitz Larchgut. 1691 erhob Kaiser Leopold I. die Brüder Johann, Ferdinand und Michael Miller, Söhne eines 1683 bei der Zweiten Wiener Türkenbelagerung gefallenen Hauptmanns aus Lana mit dem Aldesprädikat von Aichholz in den erblichen Reichsadelsstand mit Wappenbesserung.[4][5] Um 1700 zog die Familie nach Cles im Nonstal um. In der Zeit, als Tirol unter bayerischer Herrschaft stand, erfolgte die Aufnahme in die Adelsmatrikel des Königreichs Bayern.[6]

Josef von Miller zu Aichholz, Sohn des Franz von Miller zu Aichholz aus Cles, schaffte im 19. Jahrhundert den Aufstieg vom Drogisten zum Großindustriellen. Er erwarb Rohrzucker-Raffinerien in Wien und war geschäftlich auch in Böhmen und Schlesien sowie in Triest tätig. Aufgrund seiner Leistungen wurde der Adel der Familie stufenweise erhöht: Sie hieß seit 1856 Miller zu Aichholz, seit 1860 von Miller zu Aichholz und seit 1865 Ritter von Miller zu Aichholz. 1862 ließ Josef am Heumarkt in Wien zwei Wohnpalais erbauen, die in Teilen noch im Eigentum seiner Nachfahren sind. Josef Miller war mit der Belgierin Marie Flore d’Heur verheiratet und hatte 15 Kinder. Sein Sohn Heinrich von Miller zu Aichholz erwarb 1894 das Jagdschloss Esterházy in Hütteldorf (Wien), das seither Miller-von-Aichholz-Schlössel genannt wird; die Familie musste es aufgrund der Weltwirtschaftskrise 1938 wieder verkaufen. Nach dem österreichischen Adelsaufhebungsgesetz von 1919 heißt die Familie heute in Österreich amtlich Miller-Aichholz.

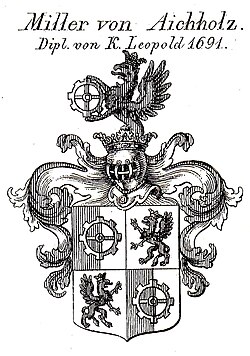

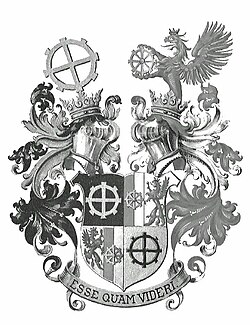

Wappen

- 1649: In von Rot und Silber gespaltenen Schild ein vierspeichiges Mühlrad verwechselter Farbe. Auf dem Helm mit rot-silbernen Decken ein von Rot und Silber gespaltenes Mühlrad.[7]

- 1691: Quadrierter Schild. 1. und 4. von Rot und Silber gespalten mit einem Mühlrad in verwechselten Farben. 2. und 3. in Silber ein gekrönter roter Greif einwärts. Auf dem Helm der Greif wachsend mit silbern, rot gespaltenem Mühlrad in den Krallen. Die Decken sind rot-silbern.[4]

- 1865: Das gemehrte Wappen zum österreichischen Ritterstand zeigt im ersten Feld das Stammwappen der Zürcher Mülner, auf die sich die Miller zu Aichholz zurückführen: in Schwarz ein vierspeichiges goldenes Mühlrad, und im Feld 4 das Wappen der Müller von Friedberg, das dem Stammwappen der Züricher Mülner in gewechselten Farben entspricht. Felder 2 und 3 beziehen sich auf das Wappen von 1691. Auf dem Schild zwei Helme: der erste der Helm der Müllner in Zürich, der zweite wie 1691.[7]

Besitzungen

-

Ansitz Aichholz in Völlan bei Lana

-

Ansitz Larchgut in Lana

-

Schloss Miller-Aichholz im Wiener Vorort Hütteldorf

-

Palais Miller-Aichholz, Am Heumarkt 11, Wien

-

Villa Miller-Aichholz, Gmunden

-

Villa Miller-Aichholz, Viktring (Klagenfurt)

Persönlichkeiten

- Josef von Miller zu Aichholz (1797–1871) österreichischer Großindustrieller.

- Vinzenz von Miller zu Aichholz (1827–1913) übernahm die Firma des Vaters Josef.

- August von Miller zu Aichholz (1829–1899) schrieb ein 1907 publiziertes Lebensbild des Vaters unter dem Titel "Esse quam videri" (Mehr sein als scheinen).

- Eugen von Miller zu Aichholz (1835–1919) war Industrieller und Kunstsammler; er ließ 1877–80 das Wiener Palais Miller-Aichholz in der Prinz-Eugen-Straße 28 errichten (1919 verkauft, 1961 abgerissen).

- Viktor von Miller zu Aichholz (1845–1910), war Chemiker und Großindustrieller sowie Kunstsammler und Wohltäter; er besaß die Villa Miller-Aichholz in Gmunden, wo ihn oft sein Freund Johannes Brahms besuchte.

- Eugen von Miller zu Aichholz (1878–1963), Unternehmer, der die Münzsammlung seines Vaters Viktor 1913 dem staatlichen Münzkabinett stiftete.

- Heinrich Ritter von Miller zu Aichholz, Industrieller, erwarb 1894 das Jagdschloss Esterházy in Hütteldorf (Wien), das seither Miller-von-Aichholz-Schlössel genannt wird.

Siehe auch

Literatur

- Constantin von Wurzbach: Miller, die Familie, zur Geschichte. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 18. Theil. Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1868, S. 323 f. (Digitalisat).

- Franz X. Wöber: Die Miller von und zu Aichholz, eine genealogische Studie. Gerold in Comm., Wien 1893. Digitalisat.

- Miller zu Aichholz. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Band 6, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1975, ISBN 3-7001-0128-7, S. 303–305 (Direktlinks auf S. 303, S. 304, S. 305).

- Josef Mentschl: Miller zu Aichholz. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 17, Duncker & Humblot, Berlin 1994, ISBN 3-428-00198-2, S. 526 (Digitalisat).

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Deutsche Litteraturzeitung. Weidmannsche Buchhandlung, 1894, S. 1197–1198.

- ↑ Franz X. Woeber: Die Miller von und zu Aichholz: Eine genealogische Studie. Gerold & Company, 1898.

- ↑ Bayerische Akademie der Wissenschaften Historische Kommission: Neue deutsche Biographie: Maly-Melanchthon. 16. Sechzehnter Band. Duncker & Humblot., 1990, ISBN 978-3-428-00181-1, S. 526.

- 1 2 Otto Titan von Hefner: Der Adel der gefürsteten Grafschaft Tirol. In: J. Siebmacher’s großes und allgemeines Wappenbuch, Bd. IV, 1. Abteilung, Bauer & Raspe, Nürnberg 1857. Namensindex und Wappentafeln S. 12.

- ↑ Otto Titan von Hefner: Stammbuch des blühenden und abgestorbenen Adels in Deutschland. Manz, Regensburg 1865, S. 51.

- ↑ Ernst Heinrich Kneschke: Neues allgemeines deutsches Adels-Lexicon. Voigt, Leipzig 1865, S. 295.

- 1 2 Genealogisches Handbuch des Adels, Adelslexikon, Band IX, Band 116 der Gesamtreihe, Limburg an der Lahn 1998, S. 72 f.

Georg Miller-Aichholz (1928 -2014), ein Urenkel von Josef(1871+) und Enkel von Heinrich, war Architekt, plante für die Caritas Wiederaufbauprojekte im Iran und in Argentinien, für die Austroplan Stahlwerke in Venezuela und Marokko, für die VAMED (Voest Alpine Medical) große Krankenhausprojekte in Singapur, Malaysien und Rußland. Frucht seines Kunstgeschichtestudiums ist das Magistralwerk über das Palais Rothschild

-- Unbekannt, Donnerstag, 29. Juni 2023, 18:46

License Information of Images on page#

| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |

|---|---|---|---|---|

| The Wikimedia Commons logo, SVG version. | Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) | Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa | Datei:Commons-logo.svg | |

| Johannes Brahms war in dieser Villa in Gmunden am Traunsee (Österreich) bei der mit ihm befreundeten Familie Miller zu Aichholz von 1890 bis 1896 oftmals zu Gast. Heute beherbergt dieses Gebäude eine Volksschule, die den Namen dieses großen Komponisten trägt. | Eigenes Werk | Pendragon | Datei:Gmunden - Brahmsschule.JPG | |

| Grüfte der Familien Miller von Aichholz und Sommaruga am Meidlinger Friedhof in Wien | Eigenes Werk | GuentherZ | Datei:GuentherZ 2007-08-28 3273 Meidlinger Friedhof Gruft Miller-Aichholz Sommaruga.jpg | |

| Gartenseitige Ansicht des Miller-Aichholz-Schlössl (Seminarhaus des „Europahauses Wien“) in Hütteldorf , ein Bezirksteil des 14. Wiener Gemeindebezirks Penzing . Im 2. Viertel des 18. Jahrhunderts nach Plänen von Johann Bernhard Fischer von Erlach als Jagdschloss errichtet. Im Jahre 1894 kaufte Dr. Heinrich Miller zu Aichholz die Schlossanlage und verkaufte sie 1938 an den deutschen Staat. Nach dem Krieg ging das Schloss in das Eigentum der Republik Österreich über und wurde der Österreichischen Jungarbeiterbewegung zur Verfügung gestellt, die es gemeinsam mit dem im Park errichteten Neugebäuden als „Europahaus“ betreibt und hier Tagungen, Seminare und kulturelle Veranstaltungen abhält. | Eigenes Werk | C.Stadler/Bwag | Datei:Hütteldorf (Wien) - Miller-Aichholz-Schlössel.JPG | |

| Diese Datei zeigt das Baudenkmal mit der Nummer 15620 in Südtirol. | Eigenes Werk | ManfredK | Datei:Lana Larchgut 2017.jpg | |

| Diese Datei zeigt das Baudenkmal mit der Nummer 15619 in Südtirol. | Eigenes Werk | ManfredK | Datei:Lana Pfarrkirche Grabstein Ferdinand Miller von Aichholz.jpg | |

| Diese Datei zeigt das Baudenkmal mit der Nummer 15630 in Südtirol. | Eigenes Werk | ManfredK | Datei:Lana Völlan Aichholz.jpg | |

| Wappen derer von Miller zu Aichholz 1691. | Kupferstich in Konrad Tyroff: Wappenbuch des gesammten Adels des Königreichs Baiern , Band VII, Nürnberg 1824, Tafel 27. | Konrad Tyroff | Datei:Miller von Aichholz-Wappen 1691.jpg | |

| Wappen derer Ritter von Miller zu Aichholz (österreichischer Ritterstand 1865). | Wappengrafik | Ernst August Krahl, Heraldiker (1858–1926) | Datei:Miller zu Aichholz-Wappen (Ritter 1865).jpg | |

| Palais Miller-Aichholz at Am Heumarkt 11 in Vienna. | Eigenes Werk | Gryffindor | Datei:Palais Miller-Aichholz Am Heumarkt 11.jpg |