Stainz

| Stainz | ||

|---|---|---|

| Wappen | Österreichkarte | |

|

|

|

| Basisdaten | ||

| Staat: | Österreich | |

| Bundesland: | Steiermark | |

| Politischer Bezirk: | Deutschlandsberg | |

| Kfz-Kennzeichen: | DL | |

| Fläche: | km² | |

| Koordinaten: | 46° 54′ N, 15° 16′ O | |

| Höhe: | 349 m ü. A. | |

| Einwohner: | (1. Jän. 2017) | |

| Postleitzahlen: | 8510, 8524 | |

| Vorwahl: | +43 3463 | |

| Gemeindekennziffer: | 6 03 33 | |

| NUTS-Region | AT225 | |

| Adresse der Gemeindeverwaltung: |

Hauptplatz 1 8510 Stainz |

|

| Website: | ||

| Politik | ||

| Bürgermeister: | Walter Eichmann (ÖVP) | |

| Gemeinderat: (2010) (15 Mitglieder) |

||

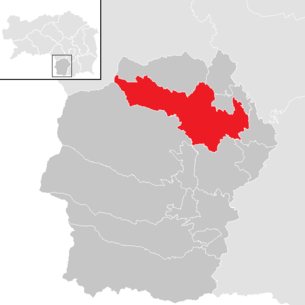

| Lage der Marktgemeinde Stainz im Bezirk Deutschlandsberg | ||

Marktgemeindeamt am westlichen Ende des Hauptplatzes |

||

| Quelle: Gemeindedaten bei Statistik Austria | ||

Stainz ist eine Marktgemeinde mit Einwohnern (Stand 1. Jänner 2017) im Bezirk Deutschlandsberg (Gerichtsbezirk Stainz) in der Steiermark (Österreich).

Geografie

Stainz liegt an den Ausläufern der Koralpe in der Weststeiermark.

Gemeindegliederung

Am 1. Jänner 1953 wurde die Gemeinde Neurath eingemeindet, am 1. Jänner 1965 folgte die Gemeinde Kothvogel, am 1. Jänner 1968 auch noch die Gemeinde Gamsgebirg und Teile der Gemeinde Wald in Weststeiermark.

Die Marktgemeinde besteht damit jetzt aus den Katastralgemeinden (Fläche 2001): Gamsgebirg 215,83 ha, Kothvogl 284,45 ha, Neurath 143,53 ha und Stainz 274,31 ha.

Ortschaften (Einwohner 2001) sind: Gamsgebirg (166), Kothvogel (568), Neurath (137) und Stainz (1470).

Nachbargemeinden

Nachbargemeinden sind (alphabetisch): Bad Gams, Georgsberg, Marhof, Rassach, Sankt Stefan ob Stainz und Stallhof.

Namen

Der Ortsname wird, z. B. in Busfahrplänen, auch als „Stainz in der Weststeiermark“ verwendet. Das dient zur Unterscheidung vom Ort Stainz bei Straden im Bezirk Feldbach. Vor 1919 diente der Zusatz auch zur Unterscheidung von Orten am Fluss Stainz (Ščavnica), z. B. Stanz, Stainzthal oder St. Georgen an der Stainz (Sveti Jurij ob Ščavnici) im damaligen Gerichtsbezirk Oberradkersburg in der Untersteiermark.

Der Ort Stainz wird 1160 als circa rivum stauwencz erwähnt. Der Name wird von einem auffallend (sauer oder salzig) schmeckenden Quellwasser (Sauerbrunn) abgeleitet und auf das slowenische Wort ščava zurückgeführt. Als Beleg dafür wird angeführt, dass sich Stainz und andere Orte dieses Namens in der Steiermark in der Nähe von Orten und Gewässern befinden, deren Namen (wie Sulz…) auf solche Gewässer hindeuten bzw. die auch später als Mineralwässer bekannt wurden (z. B. Bad Sauerbrunn bei Marhof westlich von Stainz).[1]

Die Ortsteile mit den Namen …neurath werden als Rodungsnamen betrachtet, die auf eine neu gerodete Fläche hinweisen. Der Name Pösneurath bei Pichling wurde 1494 als Poesnewrat erwähnt, was als „Rodung, die nur geringen Wert besitzt“ gedeutet wird.(mhd. boese „schlecht, gering, wertlos“).[2]

Geschichte

Archäologische Grabungen am Lethkogel bei der Stainzer Warte belegen die Verarbeitung von Kupfer in Schmelzöfen aus der Kupferzeit bis in die späte La-Tène-Zeit.[3]

Stainz wurde 1177 als Stawiz erstmals urkundlich genannt und erhielt 1218 das Marktrecht und eine eigene Gerichtsbarkeit. 1229 gründete Leuthold von Wildon das Augustiner-Chorherrenstift. Eine Sage erzählt, dass Leuthold an dieser Stelle auf der Jagd versehentlich ein Kind getötet hat.

Im Südwesten von Stainz hat sich im Ort Neurathberg im Bauernhof vlg. „Pletteri“ der Rest eines wehrhaften Ansitzes erhalten. Dieses Gebäude wird als Wohnsitz des in einer Urkunde vom 18. Februar 1245 als Zeuge genannten[4] Rudlinus de Nivriut betrachtet.[5] In seiner Nähe befindet sich die denkmalgeschützte Pletteri-Kapelle.

Am Lethkogel befanden sich am Ort der heutigen Aussichtswarte noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts Reste des Wehrturmes „Polan“, auch „Pollan“ oder „Pöllibergschloss“ genannt. Diese Anlage war der Sitz eines Dienstmannengeschlechts der Herren von Wildon, ihre Erbauung wird für das Ende des 12. Jahrhunderts angenommen.[6] Zu den Gebäuden in der Nähe, die mit diesem Turm in Verbindung standen, wird der Bauernhof „Ganster“ gezählt, dessen Kellermauer 1,8 m dick ist und nur eine Öffnung, eine Schießscharte, aufweist. In einer Urkunde vom 17. April 1247 wird ein Rudolf de Polan als Zeuge genannt.[7] 1440 war mit dem Ansitz die Familie Särl belehnt, 1622 die Familie der Racknitzer. Der Hof wurde noch in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts als Lehen betrachtet, aber nicht mehr als Sitz einer adeligen Familie.[8]

1785 wurde das Stift durch Kaiser Josef II. aufgehoben, die Chorherren mussten es verlassen. Die wertvollen Bücher und viele andere Materialien zur Geschichte des Stiftes sollten nach Graz verbracht werden, gingen jedoch durch einen Transportunfall für immer verloren, weil sie anschließend nicht mehr geborgen wurden. Erzherzog Johann kaufte 1840 Schloss und Herrschaft Stainz um insgesamt 250.000 Gulden. 1850 wurde er zum ersten Bürgermeister der damals 700 Einwohner zählenden Marktgemeinde Stainz gewählt.

In den 1880er Jahren wurde auch in Stainz eine Zündwarenfabrik errichtet. Da die einheimische Bevölkerung vorerst nicht in der Fabrik arbeiten wollte, rekrutierte sich in den Anfangsjahren ein großer Teil der Belegschaft aus der slowenischen Untersteiermark und aus Kroatien. Die Belegschaft der Fabrik umfasste vor dem Ersten Weltkrieg rund 450 Beschäftigte und sank in den 1920er Jahren auf 179 Personen ab. Bei seiner Schließung im April 1927 hatte das Unternehmen noch 120 Beschäftigte.[9]

In der Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts war die Marktgemeinde Stainz einer der „Kristallisationskerne“[10] der bedingt durch die Weltwirtschaftskrise in Österreich aufstrebenden NSDAP. Während des nationalsozialistischen Juliputsches im Jahr 1934 wurden der Markt und seine Umgebung vollständig von den Nationalsozialisten beherrscht, die Postenkaserne der Gendarmerie und andere öffentliche Gebäude waren von ihnen besetzt. Beim Kampf um den Gendarmerieposten sind insgesamt drei Menschen gestorben: der Postenkommandant, ein Heimwehrangehöriger und ein Nationalsozialist. Nach der Niederschlagung des Putsches wurden im Gebiet des Gendarmeriepostenrayons Stainz 117 Personen wegen Beteiligung am Juliputsch verhaftet, eine unbekannte Anzahl weiterer Putschisten war flüchtig.[11]

Mit 1. Juli 2014 wird das Bezirksgericht Stainz aufgelöst und mit dem Bezirksgericht Deutschlandsberg zusammengelegt.[12]

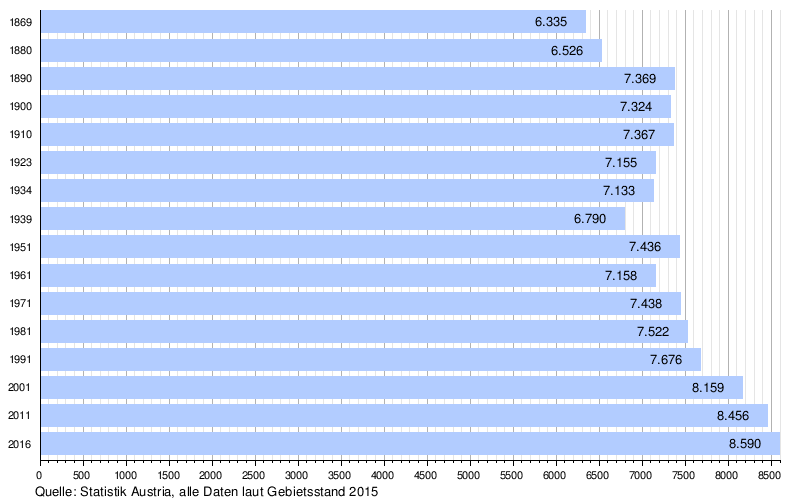

Bevölkerungsentwicklung

Wappen

Das Stainzer Wappen ist ein Doppelwappen, über dem ein Engelkopf mit ausgebreiteten Schwingen positioniert ist. Der linke Teil zeigt ein Seeblatt, das von den Wildoniern übernommen wurde. Rechts sind Rad und Richterschwert zu sehen, symbolische Zeichen für das Marktrichteramt. Außerdem sind Rad und Schwert auch die Attribute der Hl. Katharina, der Schutzpatronin der Stainzer Pfarrkirche.

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Schloss Stainz

Schloss Stainz ist ein ehemaliges Augustiner-Chorherrenstift, das um 1229 durch Leuthold von Wildon gegründet und 1785 von Kaiser Josef II. säkularisiert wurde. 1840 wurde es von Erzherzog Johann um 40.000 Gulden erworben. Heute ist das Schloss im Besitz der Grafen von Meran, die Nachfahren von Erzherzog Johann sind. Im Schloss befindet sich ein Museum, das zum steirischen Universalmuseum Joanneum gehört. Zu sehen sind zwei Sammlungen: Zum einen das im Herbst 2009 neu eröffnete Landwirtschaftsmuseum, das altes bäuerliches Gerät zeigt und die verschiedenen Zweige der Landwirtschaft präsentiert, zum anderen ein 2006 eröffnetes, didaktisch aufbereitetes Jagdmuseum, das Einblick in die Geschichte der Jagd gibt.

Wein und Stein

Stainz ist vor allem für seinen Schilcher bekannt, der schon 400 v. Chr. von den Kelten gezogen wurde. Jährlich im August werden die Stainzer Schilchertage veranstaltet, ein mehrtägiges Volksfest rund um den Schilcherwein und andere lokale Spezialitäten. Stainz ist auch die Namensgeberin für die „Stainzer Platten“, ein Gestein aus Gneis, aus dem Platten gewonnen werden, die als Baumaterial, Fußboden usw. dienen.

Flascherlzug

Der Flascherlzug wurde im Jahr 1892 eröffnet. Sein Name kommt aus der Zeit des Wunderdoktors Höllerhansl (1866–1935), der den Ruf hatte, aus dem Urin Krankheiten erkennen zu können und in Marhof in der Nähe von Stainz lebte. Aus diesem Grund reisten viele Kranke mit einem Flascherl Urin an, was dem Zug zu diesem Namen verhalf. Heute ist der Flascherlzug eine Touristenattraktion.

Als Werbelokomotive für den Flascherlzug befindet sich am Kreisverkehr der Radlpass-Straße B 76 im Süden von Stainz eine 1914 erbaute Schmalspurdampflok. Diese Lokomotive fuhr allerdings nie auf der Stainzerbahn, sie sieht nur äußerlich den ersten Lokomotiven dieser Strecke ähnlich. Sie gehörte zu den Bahnanlagen am Erzberg (ursprünglich 830 mm Spurweite, Betriebs-Nr. 19). Die Lok wurde während des Zweiten Weltkrieges auf 900 mm umgespurt (Nr. 2/60) und war ab Februar 1954 im Hüttenwerk Donawitz (790 mm Spurweite als Nr. 60.4) verwendet.[13] Später war sie als Spielzeuglokomotive in Leoben aufgestellt, ehe sie ab 1994 in Stainz äußerlich renoviert und um 2002 als Denkmallok aufgestellt wurde.

Bildung

Stainz hat eine Volks-, Haupt- und Realschule, sowie eine polytechnische Schule. Weiters hat Stainz auch eine land- und forstwirtschaftliche Fachschule und eine öffentlich-rechtliche Musikschule.

Partnergemeinden

Im Juni 2011 beschloss der Gemeinderat von Stainz, mit den Nachbargemeinden Georgsberg, Marhof, Rassach, Stallhof, Stainztal die Kleinregion Stainz zu gründen. In diesem Gemeindeverband sollen Verwaltungsaufgaben dieser Gemeinden gemeinsam erledigt werden. Der Verband wird Rechtspersönlichkeit haben und beruht auf freiwilliger Vereinbarung. Sein Sitz ist Stainz,[14] seine rechtliche Basis § 38a der Gemeindeordnung.[15]

Weblinks

- Marktgemeinde Stainz

- 60333 – Stainz. Gemeindedaten, Statistik Austria.

Historische Landkarten

- Das Gebiet von Stainz und seine Umgebung in den drei Landesaufnahmen in der Zeit von circa 1789 bis 1910

-

Das Stainztal im Osten

-

Unterkunft für 408 Mann und 24 Pferde laut Franziszeischer Landesaufnahme,

um 1835 -

Stainz im Stainztal, Aufnahmeblatt der Landesaufnahme 1877/78

-

Im Süden liegt Bad Gams und das Laßnitztal

-

In der franzisco-josephinischen Landesaufnahme,

um 1910

Einzelnachweise

- ↑ Fritz Lochner von Hüttenbach: Ortsnamen in der Steiermark: zur Herkunft und Deutung von Siedlungs-, Berg-, Gewässer- und Flurbezeichnungen. Verlag Leykam Graz 2008. ISBN 978-3-7011-0116-0. S. 42.

- ↑ Fritz Lochner von Hüttenbach: Die Rodungsnamen der Steiermark. In: Michaela Ofitsch, Christian Zinko: 125 Jahre Indogermanistik in Graz. Festband anläßlich des 125jährigen Bestehens der Forschungseinrichtung „Indogermanistik“ an der Karl-Franzens-Universität Graz. Verlag Leykam, Graz 2000. ISBN 3-7011-0026-8. S. 249.

- ↑ Fundberichte aus Österreich. Herausgegeben vom Bundesdenkmalamt. Band 44, Jahrgang 2005, Wien 2006; Band 45, Jahrgang 2006, Wien 2007, Seite 672 und Band 46, Jahrgang 2007, Wien 2008.

- ↑ Joseph von Zahn: Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark StUB. Band II, 1192–1246. Nr. 448 auf S. 561. Verlag der Historischen Landeskommission für Steiermark. Graz 1879.

- ↑ Herwig Ebner: Burgen und Schlösser in der Steiermark. Teil III. Graz, Leibnitz, West-Steiermark. 2. Auflage Wien 1981 (1. Auflage 1967). S. 124.

Rupert Pittner: Die Edelhöfe rings um Gams. In: Blätter zur Heimatkunde der Steiermark BHKSt. Band 9, Jahrgang 1931. S. 21-22. - ↑ Robert Baravalle: Burgen und Schlösser der Steiermark. Eine enzyklopädische Sammlung der steirischen Wehrbauten und Liegenschaften, die mit den verschiedensten Privilegien ausgestattet waren. Graz 1961, Verlag Stiasny. S. 80.

- ↑ Joseph von Zahn: Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark StUB. Band III, 1246–1260. Nr. 11 auf S. 66. Verlag des Historischen Vereines für Steiermark. Graz 1903.

- ↑ Herwig Ebner: Burgen und Schlösser in der Steiermark. Teil III. Graz, Leibnitz, West-Steiermark. 2. Auflage Wien 1981 (1. Auflage 1967). S. 136.

Rupert Pittner: Die Edelhöfe rings um Gams. In: Blätter zur Heimatkunde der Steiermark BHKSt. Band 9, Jahrgang 1931. S. 16-21. - ↑ Wilfinger Hans, 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Stallhof. 1883-1983. Deutschlandsberg o. J., S. 8f. und 13.

- ↑ Gerald M. Wolf: „Jetzt sind wir die Herren …“ Die NSDAP im Bezirk Deutschlandsberg und der Juli-Putsch 1934 (= Grazer zeitgeschichtliche Studien, Band 3) StudienVerlag, Innsbruck-Wien-Bozen 2008, ISBN 978-3-7065-4006-3, S. 142.

- ↑ Die bislang ausführlichste Abhandlung über die Kämpfe während des Juliputsches in Stainz und allen anderen Orten des Bezirks findet sich in Gerald M. Wolf: „Jetzt sind wir die Herren ...“ Die NSDAP im Bezirk Deutschlandsberg und der Juli-Putsch 1934 (= Grazer zeitgeschichtliche Studien, Band 3) StudienVerlag, Innsbruck-Wien-Bozen 2008, ISBN 978-3-7065-4006-3, S. 152-178. Die Darstellung zur Marktgemeinde Stainz findet sich auf S. 153-158.

- ↑ § 4 Absatz 1 der Bezirksgerichte-Verordnung Steiermark 2012, Bundesgesetzblatt Teil II Nr. 243.

- ↑ Schienenverkehr aktuell. Nr. 10 (Oktoberheft), Jahrgang 1992. Verlag Pospischil Wien. S. 38.

- ↑ Wochenzeitung Weststeirische Rundschau. Nr. 27 vom 8. Juli 2011. 84. Jahrgang 2011. Seite 14.

- ↑ Steiermärkische Gemeindeordnung in der Fassung der Änderung im Landesgesetzblatt Nr. 92, ausgegeben am 4. September 2008, 27. Stück, Seite 304 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 des stmk. Gemeindeverbandsorganisationsgesetzes (GVOG) 1997.

| Deutschlandsberg | Eibiswald | Frauental an der Laßnitz | Groß Sankt Florian | Lannach | Pölfing-Brunn | Preding | Sankt Josef (Weststeiermark) | Sankt Martin im Sulmtal | Sankt Peter im Sulmtal | Sankt Stefan ob Stainz | Schwanberg | Stainz | Wettmannstätten | Wies Ehemalige Gemeinden (aufgelöst 2014): |