Automotive 10: Lackierte Kampfhunde#

(Jagdgeschwader in Bodennähe und ihre Dekors)#

von Martin Krusche

Sieht man sich im Alltag auf unseren Straßen um, entdeckt man immer wieder private Autos, die so dekoriert sind, daß man sie für schnell und womöglich auch für gefährlich halten möchte. Natürlich bringt heißes Dekor keinen Leistungsgewinn. Oder doch? Wir sind symbolverarbeitende Wesen. Wir können abstrahieren. Wir denken ja gelegentlich auch, etwas sei erst dann sauber und frisch, wenn es nach Zitrone riecht. Über derlei Assoziations-Methoden erzählen wir einander die Welt.

Es gibt eine lange Geschichte sehr verschiedener Geschwindigkeitskulte. Die Massenmotorisierung nach dem Zweiten Weltkrieg und die Popkultur sind im Kielwasser dieser Entwicklung teils skurrile Verbindungen mit einer Reihe anderer Genres eingegangen. So wurden Kraftfahrzeuge zentraler Bestandteil einer Massenkultur, in der wir Bilder pflegen, die teilweise aus der griechischen Mythologie stammen könnten. Dort sind alle Arten von erdnahen Rasern und Kriegern, von Himmelsstürmern und Ozeanüberwindern schon bekannt gewesen. All das korrespondiert nicht zuletzt auch mit einem brutalen Body Count im Straßenverkehr.

Wir haben es in unserer Wahrnehmung weitgehend ausgeblendet, daß die Straße immer noch ein Schlachtfeld ist und daß wir uns auf gefährlichem Terrain bewegen, sobald wir das Haus verlassen. Geben Sie in einer Suchmaschine Formulierungen wie „Road Rage“ ein und Sie werden staunen, was man da auf Videoclips alles zu sehen bekommt.

Machen wir einen kleinen Blick zurück zur Ersten Industriellen Revolution. Mit dem Rennen von Rainhill, das 1829 stattfand, hatte die Geschichte der Kraftfahrzeuge einen speziellen Höhepunkt. Es ging darum, eine taugliche Lokomotive für die kommende Bahnstrecke zwischen Liverpool und Manchester zu ermitteln. Den Sieg errang „The Rocket“ von George und Robert Stephenson.

Es dauerte noch eine Weile, bis Dampfmaschinen so kompakt wurden, daß sie auch im Straßenverkehr eingesetzt werden konnten. Rund um das Jahr 1900 waren Steamer und Elektromobile mit Radnabenmotoren unterwegs, aber der Benziner setzte sich ihnen gegenüber durch. Es wurden natürlich weiterhin Rennen gefahren. Das geschah teils, um die Leistungsfähigkeiten eines Produktes zu überprüfen. Aber es liegt den Menschen eben auch, sich mit anderen zu messen, sich in einer Konkurrenz hervorzutun.

Der Rennsport ist praktisch vom Anfang an mit den Automobilen und Motorrädern verknüpft, hat einen Teil seiner Wurzeln in der Fahrradwelt. Altmeister Johann Puch war nicht nur selbst Radrennen gefahren, als Unternehmer reüssierte er mit seinen Produkten in allen drei Fahrzeugsegmenten. Er verstand sich auch vorzüglich auf das, was man heute Marketing nennt. Seine Werbeaktivitäten waren nicht bloß verkaufsfördernd, sie trugen exemplarisch bei, Fahrzeuge zu glorifizieren, was jeweils auf den Besitzer abfärben sollte, auch den Besitzerinnen gut stand. Es blieb aber nicht bei Fahrrädern, Motorrädern und Automobilen. Kurz vor seinem Tod im Jahr 1914 befaßte sich Puch überdies leidenschaftlich mit Flugzeugen.

Fahrräder, Motorräder, Automobile und Flugzeuge zeigten im Großen Krieg erhebliches Potential, die Logistik- und Strategiefragen neu aufzurollen. Im Zweiten Weltkrieg wurde das mit allen verfügbaren Kräften tief ausgelotet, was zu atemberaubenden Maschinenparks führte. Doch Pferde blieben bis dahin nach wie vor wichtige Quellen der Traktionskraft, mußten etwa dort vorgespannt werden, wo mobile Verbände im Morast steckenblieben.

Legionen von Männern konnten sich mit allen Arten von Tempomaschinen und neuen Waffensystemen austoben. Endlich waren Kraftfahrzeuge nicht mehr bloß den Aristokraten vorbehalten oder als Lastesel in der Arbeitswelt verfügbar. Der Reiter, der Herrenfahrer, der Pilot, der Sportsmann bevölkerten in der vorherrschenden Männerkultur einen in vielen Nuancen abgestuften Katalog von Helden, in denen die Autorennfahrer und Flieger besonders exponiert erschienen. Das hat sich während der letzten hundert Jahre nicht geändert. Es brachte in der Abteilung Mannesstolz allerhand staunenswerte Posen hervor.

Ein klassisches Beispiel. Über den Jagdflieger Manfred von Richthofen wird berichtet, er habe es abgelehnt, die Flugzeuge seiner Staffel nach amtlich vorgeschriebenem Schema in einem fleckigen Tarnmuster lackieren zu lassen. Er soll der Behörde gespottet haben, indem er jedes der Flugzeuge seiner Staffel in einer einzelnen der befohlenen Farben erstrahlen ließ: „Ein Geschwader der deutschen Kaiserlichen Fliegertruppe im Sommer 1917 auf Patrouillenflug in Flandern. Keines der Jagdflugzeuge ist in Tarnfarben angestrichen: Die Bemalungen reichen von Hellblau über Zitronengelb bis zu Hellgrün.“ (Quelle: Spiegel online, 23.09.2007)

Wie angedeutet: Legendenbildung. Sehr aufschlußreich, wenn man beachtet, was das Geschichtchen betont. Der Held versteckt sich nicht, sondern stellt sich dem Kontrahenten mit offenem Visier. Darin klingt auch noch der Ehrenkodex mancher Kavalleristen an, mutmaßlich aber ebenso Legendenstoff rund um männliche Selbstdarstellung bei einer Waffengattung, die angesichts der umfassenden Maschinisierung des Krieges praktisch erledigt war. (Ab nun wir der Held eher eine stählerne Braut haben.)

Joachim Castan unterstreicht in seinem Buch „Der Rote Baron: Die ganze Geschichte des Manfred von Richthofen“ den Kolportage-Charakter dieser Färbelungs-Schnurre. Die Quellen belegen eine eher zufällige Laune des Fliegers, die er zwischen Dezember 1916 und Jänner 1917 umgesetzt habe; und zwar mit seiner Albatros D III, weil es den ikonenhaften Fokker Dreidecker zu der Zeit noch nicht gab.

Richthofen soll die Idee zur Verwendung von Tarnfarben als lächerlich abgetan haben, was von seinen Zeitgenossen sofort aufgegriffen und romantisch verklärt wurde. (Es waren übrigens vielfach Künstler damit beauftragt, Tarnmuster zu entwerfen, sogenannte Camoufleurs.) Er selbst nannte seine Autobiographie von 1917 zwar „Der rote Kampfflieger“, geht aber auf diesen Aspekt nur an einer Stelle näher ein: „Wir waren mal wieder gut zu erkennen, die Sonne vom Westen her beleuchtete die Apparate und ließ sie in ihrer schönen roten Farbe weithin schillern.“

Was er anschließend notierte, könnte auch heute ebenso auf eine Motorrad-Gang oder ein Rudel Golf-Fahrer angewandt werden, um deren romantische Posen zu akzentuieren: „Wir schlossen uns eng zusammen, denn jeder wußte, daß man es mit Brüdern zu tun hat, die dasselbe Metier verfolgen wie wir selbst.“ Hauptgegenstand solcher Codifizierungs-Spielarten ist also die Selbstinszenierung.

So überrascht es wenig, daß sich in der Gegenwart auf ähnliche Art zeigen läßt, wie jemand, als schnell erscheinen möchte, was meist auch mit Gefährlichkeit assoziiert wird, indem er visuelle Codes aus der Welt von Rennwagen und Jagdflugzeugen auf private PKW überträgt. Es gibt übrigens prominente Beispiele, wie jemand Motive beider Metiers kombiniert hat.

Enzo Ferrari bezog sein Markenzeichen, ein sich aufbäumendes Pferd (das Cavallino rampante), aus solchen Zusammenhängen. Eine der Legenden um dieses Symbol besagt, es befand sich ursprünglich im Wappen des Kavallerieregiments Piemonte Cavalleria, dem Baron Francesco Baracca angehörte. Er avancierte im Ersten Weltkrieg zum Flieger-As und Nationalhelden. Ihm wird die Idee zugeschrieben, das hochgehende Pferd auf die Flugzeuge seiner Einheit malen zu lassen.

Als Enzo Ferrari 1923 in Ravenna ein Autorennen gewann, traf er dort Baraccas Mutter, die Contessa Paolina Biancoli. Sie soll ihn angeregt haben, dieses Pferdemotiv als Emblem zu verwenden. So geschah es 1932 beim Rennen in Spa-Francorchamps, wo die Alfa Romeos der Scuderia Ferrari damit markiert wurden. Später avancierte das Cavallino rampante als Logo des Automobilproduzenten Ferrari.

Wie kamen nun solche legendenbildenden Attitüden in das Privatleben einer Nachkriegsjugend, die zu den ersten Generationen gehörte, welche anfingen, den individuellen Besitz eines Kraftfahrzeuges für selbstverständlich zu halten? Das vollzog sich in Europa erst ab dem Ende der 1950er Jahre. Wir wurden von einer boomenden Unterhaltungsindustrie mit den entsprechenden Bildern versorgt und versuchten das in billigen Versionen nachzustellen. Wir dekorierten uns heldenhaft.

Ich war selbst nie wirklich schnell, wollte aber so wahrgenommen werden. Übliche Bubenträume. Mein erstes Auto war ein Steyr-Puch 500 mit vorne angeschlagenen Türen, quietschgelb lackiert, allerdings mit mattschwarzen Deckeln. Mein zweites Auto war ein Simca 1000 in etwas milderem Gelb, Motorhaube und Kofferraumdeckel ebenso mattschwarz lackiert. Ich lebte im Gefühl einer entsetzlich untermotorisierten Existenz, da mein Geld für High Performance-Teile im Motorraum nicht reichte. Daher sollten die Autos wenigstens schnell aussehen.

Mattschwarze Deckel galten als wesentliche Code-Elemente, um das auszudrücken. Außerdem gingen sich selbst bei knappem Budget vier tiefere Felgen aus, markante Kuchenschüsseln, wenn man dazu billigere Reifen in Kauf nahm. Die kosteten einen zwar Fahrsicherheit, aber mit dem Überlegenheitsgefühl junger Menschen konnte man das leicht kompensieren, bis es das erste Mal krachte.

Ein amtlicher Simca Rallye 2, für mich damals vollkommen unerschwinglich, zeigte sich in genau solchem Dekor, hatte außerdem Rallyestreifen. Er trug sie vor allem auf untypische Art quer ums Heck, wie man das sonst als Bumblebee Stripes an vergleichsweise mächtigen amerikanischen Geräten aus dem Hause Chrysler kannte; Abteilung Mopar, Dogde, Plymouth und Konsorten.

Scharf und schnell auszusehen muß sich also keineswegs in realem Fahrvermögen einlösen. Automobile und Motorräder sind nicht bloß Vehikel, sondern auch Medien. Sie stanzen Statements in den öffentlichen Raum. Das wird gerne kritisiert, ergibt aber bloß eines von mehreren Code-Systemen, mit denen wir in Gemeinschaft kommunizieren. Haartracht, Schmuck, Bekleidung, Gebrauchsgegenstände, oder aber einfach bestimmte Marken als Fetisch, wie man sie durch Logos an sich inszenieren kann, all das gibt Auskunft über Selbstverständnis und Status.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, da sich eigentlich nur wohlhabende Menschen Autos kaufen und halten konnten, zeigte man beispielsweise durch die Wahl des Karosserie-Betriebes, wo man stand, wie man aufgestellt war. Exklusivität entstand, indem man sich erstens ein hervorragendes Rolling Chassis (Fahrgestellt mit Motor) leistete, das dann zweitens in eine individuelle, hochkarätige Karosserie gekleidet wurde.

Für die mobilen Legionen der Volksmotorisierung ab den 1960er Jahre mußte es billiger gegeben werden. Dabei wurden optische und technische Anregungen aus dem Renn- wie Rallyesport bezogen. Das Umgestalten (Customizing) von Fahrzeugen versprach persönliche Individualisierung im Rahmen eines Massenphänomens. Bei uns nannte man das Frisieren und Tuning, auch Aufmotzen. Die Automobilhersteller griffen gelegentlich Motive aus solchen Subkulturen auf.

Manchmal rollen aufgebrezelte Fahrzeuge durch den Alltagsverkehr, die zitieren – wie erwähnt – visuelle Codes aus dem Rennsport. Oft ist es nur das „Kampfgewand“, mit dem jemand sich einen markanten Auftritt verschaffen möchte, ohne daß unter der Außenhaut leistungsstarke Technik steckt. Die billigste Variante ist das Bekleben des Autos mit Firmenlogos, welche im Sport die Sichtbarkeit der Sponsoren garantieren. Das läßt sich um allerhand Dekor erweitern, von dem sich viele Elemente aus dem frühen Rennsport ergeben haben. Dabei hat auch die jeweilige Farbgebung so manche Tradition.

Warum assoziieren wir im Motorsport Italien mit der Farbe Rot, verweist Racing Green auf Großbritannien? Deutsche Rennwagen waren bis Ende der 1930er Jahre weiß. Ab jener Zeit machten dann aber die Silberpfeile Furore. Frankreichs Rennfarbe ist das Blau. Diese Entwicklung geht mindestens auf die Zeit um 1900 zurück, wo beim Gordon Bennett Cup erstmals Farbschemata geholfen haben sollen, während des Rennens die Fahrzeuge der verschiedenen Nationen zu unterscheiden.

Die FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) schrieb noch bis in die 1970er Jahre vor, mit welcher Rennfarbe eine Nation gekennzeichnet werden muß. Eine zusätzliche Möglichkeit, Fahrzeuge hervorzuheben, damit sie im Pulk besser sichtbar werden, sind die Le Mans-Streifen. (Wir sagten dazu Rallyestreifen.) Heute besteht weitgehend Konsens, daß Briggs Cunningham diese Längsstreifen bei seinem Team Anfang der 1950er eingeführt hat. Im Jahr 1965 erhielt der Ford Mustang GT350 als erstes Straßenfahrzeug vom Fließband solche Racing Stripes. Der Konzern Chrysler setzte dagegen Querstreifen ans Heck, die sogenannten Bumblebee Stripes.

Ich kenne keine Dokumentation, die uns offenlegt, mit welchen tieferen Intentionen diese Steifenmotive eingeführt wurden, aus welchen Quellen sie angeregt worden sein mögen. Wer allerdings in Alben der Panzerwaffe blättert, sich historisch Jagdflugzeuge und Bomber ansieht, findet allerhand taktische Zeichen und Dekors, die dazu als Quellen der Inspiration getaugt haben mögen.

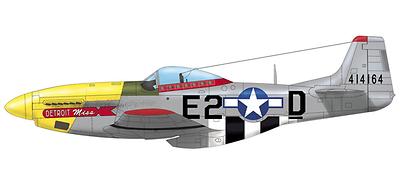

Ein markantes Beispiel sind die Invasionsstreifen, mit denen Flugzeuge für den D-Day in der Normandie versehen wurden. Zur Landung der Alliierten am 6. Juni 1944 hatte man deren Flugzeuge mit Fünfergruppen von schwarzweißen Zebrastreifen bemalt. Ich hab als Beispiel die „Detroit Miss“ herausgegriffen. Diese North American P-51 „Mustang“ aus den frühen 1940er Jahren mit ihrem eigentümlichen Farbschema und den Invasionsstreifen könnte sehr gut das Gestaltungs-Vorbild für einen Rennwagen abgeben. Kleiner Einschub: Detroit hat die Spitznamen The Motor City oder Motown. Dort begann 1909 die Massenproduktion von Automobilen mit dem Ford Modell T, wurden schließlich die Big Three Chrysler, Ford und General Motors ansässig.

Ein anderes Beispiel. In der Automobilgeschichte gilt 1948 als das „Jahr der Heckflossen“. Design-Boss Harley Earl soll Frank Hershey autorisiert haben, den Cadillac jenes Jahres so zu akzentuieren. „Tailfins were the crowning touch for Cadillac's masterful 1948 design, which was executed by a small team working under Hershey at his farm in suburban Detroit“, heißt es im Magazin „How Stuff Works“.

Es herrscht breite Übereinkunft, daß ein amerikanischer Standardjäger mit Doppelrumpf, die Lockheed P-38 „Lightning“ dafür Modell stand. Das doppelte Leitwerk dieses „Fork-Tailed Devil“, nach Entwürfen von Hall Hibbard und Clarence Johnson gebaut, hatte es etlichen Industriedesignern angetan. Die stilistischen Konsequenzen in der Automobilwelt waren enorm, wenn auch bei europäischen Marken nie so hypertroph wie etwa bei den Cadillacs der späten 1950er Jahre.

Ich denke, es ließe sich eine Art Kulturgeschichte der Verflechtungen schreiben, durch die anschaulich wird, wie sich Menschen dem Dämon der Geschwindigkeit verschreiben und das in visuellen Codes inszenieren. Hier habe ich nur einige Beispiele für derlei Verflechtungen skizziert. Das beschäftigt uns beim Kuratorium für triviale Mythen'' im Ausloten einiger Zusammenhänge zwischen Volkskultur, Popkultur und Gegenwartskunst.

- Automotive 3: Donnergrollen als Vergnügen (Customizing und Hot Rodding)

- Automotive 9: Eine Frage der Form (Überlegungen zum Thema Design)

- Automotive (Text-Übersicht)