Rosa, Rosae, Rosae...#

Wozu über die Antike nachdenken?#

von Martin KruscheIch war auf dem Weg zum Markt, als mir eine Gruppe junger Menschen auffiel, deren Kostüme römische Gewänder andeuteten. Die Teenager boten ein Spiel, welches daran erinnerte, daß die Kleinregion Gleisdorf einst ein sehr belebter Raum der römischen Provinz Noricum war, in dem allerhand produziert wurde.

Hier ist vom südöstlichen Teil der Provinz Noricum die Rede. In diesem Vicus von Gleisdorf, so das lateinische Wort für derlei dörfliche Siedlungen, kreuzten sich mehrere Routen in teilweise überregionalen Zusammenhängen. Es heißt, die zur Straße hin orientierten Häuser bargen Läden, Geschäfte und Handwerksbetriebe, während im hinteren Teil dieser Gebäude Höfe und Wohnräume untergebracht waren. (Durch Funde sind ein Glasschmelzofen und ein Amphitheater belegt.)

Das Auftreten der Schülerinnen und Schüler in jener Inszenierung hatte ein paar Details, die als Denkanstöße zum Thema „Mensch und Maschine“ taugen. Die ganze Vorführung war als eine Art Unterrichtsstunde angelegt, wurde in lateinischer Sprache abgehalten. Dabei kamen kleine Wachstafeln mit Holzgriffeln als Requisiten ins Spiel und es wurde mit römischen Zahlen gerechnet.

Das sind ein paar Bezugspunkte rund um die interessante Frage, warum es nicht schon in der Antike eine technische Revolution, ein Maschinenzeitalter, gegeben habe. Wo immer die römischen Legionen ankamen, hatten sie Techniker, Handwerker aller Art, im Troß. Wo immer sich römische Kräfte niederließen, begannen sie mit dem Straßenbau und mit anderen Verbesserungen der Infrastruktur.

Daß Hermann der Cherusker bei der Schlacht im Teutoburger Wald die Legionen des Varus schlug, wird noch heute gerne in nationale Mythen Deutschlands eingeflochten. Es bedeutete aber vor allem, daß die Germanen noch geraume Zeit auf gute Straßen, taugliche Wasserleitungen, komfortable Klosetts und Fußbodenheizung warten durften.

Gut, ich scherze ein wenig. Da die Kleinregion Gleisdorf an der alten Ungarnstraße liegt, also an einer einstmals wichtigen Kommunikations- und Transportlinie, gibt dieses Motiv einiges her. Für eine antiken Tagesreise kann man etwa 25 bis 30 Kilometer veranschlagen. Der cursus publicus, eine Art des öffentlichen Transportwesens, ist zwar eine logistische Glanzleistung gewesen, doch die Fahrt im römischen Reisewagen muß quälend gewesen sein.

Im Jahr 1928 notierte Franz Arnfelser noch für die jüngere Vergangenheit zur seinerzeit wichtigen und sehr belebten Gleisdorfer Poststation, es seien um rund 1800 überall die Postwagen eingeführt worden, deren Benutzng beim „Publikum eine gewisse Reisescheu erweckten“, diese sei „im geraden Verhältnis zur Länge der Poststrecke“ gewachsen. Wer, so Arnfelser, 50 bis 100 Kilometer mit einer Postkutsche fuhr, habe den Wagen als „Marterkasten“ erlebt.

Raumüberwindung, Transportwesen, Kommunikation, Infrastruktur, Logistik, dazu die schlagkräftige Organisation der römischen Armeen und ihrer Waffentechniken, schließlich die Wandlung besetzter Gebiete in römische Provinzen, eine halbwegs leistungsfähige Verwaltung, bis die gewaltige Größe des Imperium Romanum diese Kompetenzen überforderte. Das führte 395 nach Christus zur Reichsteilung (Ostrom und Westrom). All das hätte nach heutigem Verständnis viele gute Gründe geboten, um über technische Revolutionen ein Maschinenzeitalter in Gang zu bringen, wie es Europa dann aber erst im 18. Jahrhundert erlebte.

Es war schließlich alles an Fachwissen zu des physikalischen Grundlagen da. Dazu kommt, daß im Frühjahr 1900 Schwammtaucher nahe der Insel Antikythera ein Schiffswrack entdeckten, das in etwa 55 Meter Tiefe lag. Ein Relikt aus dem ersten vorchristlichen Jahrhundert, welches einige bemerkenswerte Schätze enthielt. So etwa die Bronzestatue eines Jünglings, die allein schon dadurch Bedeutung hat, daß von der bis heute stilprägenden griechischen Plastik fast nichts erhalten blieb. Das meiste, was wir von diesen Werken wissen, kam über Kopien und Beschreibungen zu uns. Trotz dieser eigentlich spärlichen Quellenlage zeigen griechische Statuen ein Schönheitsideal, das bis in die Gegenwart Wirkung hat.

Weit bedeutender wurde aber später das Fragment einer Maschine, die schließlich belegte, daß die Menschen schon in der Antike fähig waren, feinmechanische Meisterleistungen zu vollbringen. Der Mechanismus von Antikythera ist ein Ensemble von Zahnrädern und Zifferblättern, womit astronomisch-kalendarische Zusammenhänge dargstellt werden konnten. Und das in einer Komplexität, die uns quer durch das Mittelalter, bis in die Neuzeit, nicht möglich war. Das heißt, dieses Maschinchen ist der ungewöhnliche Beleg für den Abbruch einer herausragenden technischen Entwicklung.

Daraus läßt sich etwas hemdsärmelig ableiten, die Menschen der Antike hatten solches Potential vorerst einfach verworfen. Unter den verschiedenen Debatten über das Ausbleiben eines antiken Maschinenzeitalters finde ich jene über das Funktionieren einer Sklavengesellschaft am interessantesten. Sie führte zur Annahme, daß die Bürger Griechenlands eine Minorität waren, welche ihr Leben auf Kosten einer Masse von Sklaven und Subalternen geführt haben. Von diesen erzwungenen Dienstleistern gab es es praktisch ein unbegrenztes Reservoire.

Die wiederum, von denen die wesentlichen Handarbeiten verrichtet wurden, hätten von technischen Innovationen nicht profitiert. Dagegen brauchte sich der griechische Bürger als kunstsinniger und philosophischer Mann - im Besitz des Logos - nicht darum scheren, auf welche Art seine Sklaven die anfallenden Arbeiten bewältigten.

Aber zurück zu den Gleisdorfer Jugendlichen und ihrem Spiel im Stadtzentrum. Latein war einst die Sprache der Gebildeten, mit der ein Transfer von Informationen und Wissen über alle ethnischen Grenzen hinweg möglich blieb. Europa hätte übrigens abschnittweise wichtige Fundamente seiner Kultur verloren, hätten nicht arabische Gelehrte sich in Griechisch und Latein geübt. Sie haben uns Kommentare und Übersetzungen hinterlassen, dank derer das Abendland seiner eigenen Geistesgeschichte wider auf die Spur kommen konnten.

Graeco-Arabica#

Das wäre ohne die sogenannten Graeco-Arabica nicht vorstellbar. Besonderen Rang gewannen dabei jene Einrichtungen im spanischen Toledo, die man heute Übersetzungsbüros nennen würde. Das verdanken wir den Mauren, die mit ihren Aktivitäten nach der Besetzung Andalusiens (al-Andalus’) der geistigen Agonie des Abendlandes auf die Sprünge halfen.Margit Mersch und Ulrike Ritzerfeld meinten im Zusammenhang mit diesen „Lateinisch-griechisch-arabische Begegnungen“ als einem Ausdruck der kulturellen Diversität: „Das spätmittelalterliche Mediterraneum war geprägt von komplexen Gesellschaften mit einem hohen Grad kultureller Heterogenität. Menschen mit unterschiedlichen ethnischen, religiösen und linguistischen Hintergründen lebten zum Teil schon seit Generationen, zum Teil erst kurzfristig mit- oder nebeneinander und kamen auf unterschiedlichen Ebenen miteinander in Kontakt.“

Technik, Kunst und Wissenschaft kamen nie ohne solche Wechselbeziehungen aus. Wer also bloß auf den westlichen, den italienisch-byzantinischen Teil des Mediterraneums blickt, hat keine ausreichende Vorstellung von Europas Kultur, Geschichte und Identität. Doch zurück zu meiner Begegnung mit den Jugendlichen.

Die in ihrer Aufführung Latein sprechenden Teenager hatten, wie erwähnt, Wachstafeln (tabula cerata) und hölzerne Griffel (stilus) bei sich. Medium und Schreibwerkzeug, rascher, vielfältiger und billiger nutzbar als Papyrus oder Pergament, wenn auch bloß für kleiner Datenmengen. Allerdings wurden sie anlaßbezogen auch zu Wachstafelbüchern gebündelt. (Wie kurios, daß wir heute elektronische Tablets von ähnlichem Format nutzen, gerade so dick und groß wie derlei Wachstafeln.)

Die Erfolgsgeschichte der Schriftkulturen hat im Abendland an ihrem Beginn eine interessante Krise ausgelöst, die uns von Platon überliefert wurde. Vor rund zweieinhalbtausend Jahren schrieb er den Dialog „Phaidros“, in dem er seinen Lehrer Sokrates zu jenem radikalen Medienphänomen, der aufkommenden Schriftkultur, Stellung beziehen läßt. Sokrates, der einer mündlichen Kultur anhing und keine Schriftstücke hinterließ, packte dabei seine Kritik in ein Histörchen. Ein Dämon namens Theuth habe dem Thamus, König ganz Ägyptens, die Vorzüge des Aufschreibens so erläutert: "Diese Kenntnis, o König, wird die Ägypter weiser und erinnerungsfähiger machen, denn als ein Hilfsmittel für das Gedächtnis sowohl als für die Weisheit ist sie erfunden.“ Der aber läßt sich vom „Vater der Buchstaben“ nicht ohne weiteres beeindrucken.

Platon hat aufgeschrieben, was Sokrates, der Kritiker des Aufschreibens, den Thamus erwidern läßt. Das hat übrigens allerhand Ähnlichkeit mit einigen Argumenten, die wir heute mindestens unseren Kindern bei deren Nutzung von Smartphones vorhalten. Es paßt auch auf die Phänomene der Filterblasen, Haßtiraden und Spielarten von Fake News, nämlich: „Denn Vergessenheit wird dieses in den Seelen derer, die sie kennenlernen, herbeiführen durch Vernachlässigung des Gedächtnisses, sofern sie nun im Vertrauen auf die Schrift von außen her mittelst fremder Zeichen, nicht von innen her aus sich selbst, das Erinnern schöpfen. Nicht also für das Gedächtnis, sondern für seinen Anschein hast du ein Hilfsmittel erfunden. Von der Weisheit aber bietest du den Schülern nur Schein, nicht Wahrheit dar.“

Sokrates ließ Thamus die Bedeutung realer sozialer Begegnung herausstreichen: „Denn die viel lesen, sind nun ohne Belehrung, und so werden sie Vielwisser zu sein meinen, da sie doch größtenteils Nichtswisser sind und Leute, mit denen schwer umzugehen ist, indem sie Dünkelweise geworden sind, nicht Weise."

Während wir quer durch die Dritte Industrielle Revolution, die Digitalisierung, offenbar noch nicht ganz begriffen haben, wie radikal unsere vertraute Kultur mittels dieser technischen Innovationen umgebrochen wurde, dämmert es nun mindestens jenen, die sich mit ihren Schützlingen in den Kinderzimmern über den Gebrauch von Smartphones, Tablets und Spielkonsolen auseinandersetzen müssen, wobei sich seit Jahren ein hohes Konfliktpotential zeigt.

Diese Konflikte sind offenbar wesentlich härter, als so manche Konfrontation in meinen Kindertage, da man uns „Schmutz und Schund“ abgewöhnen wollte, etwa die Lektüre von Comic-Heften. Aber beim Thema Fernsehkonsum bahnte sich zumindest an, was man heute entlang radikalerer Konfliktlinien beobachten kann. Zugleich ist die Nutzung der elektronischen Gadgets und Devices eine Grundvoraussetzung für die Praxis in immer mehr Berufsbereichen, überdies eine wichtige Schnittstelle zu den Maschinenwelten der Vierten Industriellen Revolution.

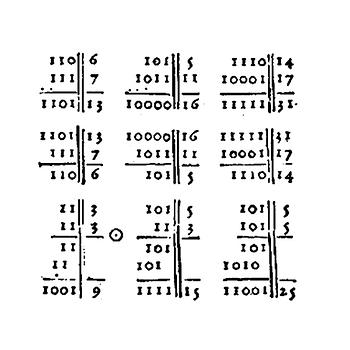

Apropos! Das handelt natürlich ganz zentral vom Binärcode, also einer Codierungsmöglichkeit, die Maschinen mit sich und mit Menschen kommunizieren läßt. Binärcode heißt, daß dafür bloß zwei Zeichen ausreichen, die zwei Werte repräsentieren. An und Aus. Eins und Null. Für das Programmieren von Computern nutzen wir verschiedene Verfahrensweisen, diese Einsen und Nullen zu gruppieren. Die Null oder die Eins werden Bit genannt, das bedeutet Binary Digit. Eine Gruppe von acht Bits ergibt ein Byte. Daraus leiten sich auch die Begriffe Kilo-, Mega-, Giga- und Terabyte ab, mit denen wir zum Beispiel Speichervolumina bezeichnen.

Rechenleistung#

Sie ahnen schon, diese Technologie zu erdenken und in die Praxis zu führen wäre mit dem römischen Zahlensystem nicht möglich gewesen. Die niedrigsten Werte und ihre Zeichen werden Sie vermutlich noch aus Ihren Schultagen im Ärmel haben: I, II und II erklären sich von selbst. Die Vier ergibt sich aus Eins (I) und Fünf (V), also: IV. Die Zehn wird mit X dargestellt, L ist 50, C ist 100, D ist 500 und M 1000. Ich nehme ein üppiges Beispiel. Das Jahr 1988 wäre demnach so zu schreiben: MCMLXXXVIII. Beim aktuellen 2018 wird es etwas schlanker: MMXVIII.Es bedurfte also der arabischen Ziffern sowie der Erfindung der Null, um rechnerisch in andere Bereiche vorstoßen zu können. Der Begriff weist schon darauf hin, daß wir diese Errungenschaft muslimisch geprägten Gelehrten verdanken, die dieses System übrigens aus der indischen Kultur übernommen haben. Die Null wurzelt begrifflich im Sanskrit und gedanklich höchstwahrscheinlich im Buddhismus. Das Sanskrit-Wort śūnya steht für die Leere, das Nichts, das Nichtvorhandensein; als Abstraktion eine herausragende Kulturleistung.

Das christliche Abendland war gut beraten, sich mit Gelehrten aus anderen Kulturkreisen zu verständigen. Andernfalls wäre unsere Geschichte wohl eher die von sehr einfachen Leuten geblieben, hätte dieser Jahrtausende währende Austausch mit fremden Kulturen gefehlt. Die Rechentafeln im Spiel der Jugendlichen, diese Blätter mit ihrer römischen Zahlenschrift, machen anschaulich, daß auf solche Art keine Computer hätten entstehen können. Nicht einmal der Aufstieg Europas in der Renaissance mit all seinem Fernhandel, Bankenwesen und der doppelten Buchführung hätte sich auf diese Art bewerkstelligen lassen.

Der italienische Franziskanerpater Luca Pacioli hätte sein 1494 in Venedig gedrucktes Buch „Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità“ ohne „ausländische Einflüsse“ nicht verfassen können. Pacioli hat mit seinem Schlüsselwerk die doppelte Buchhaltung grundlegend beschrieben, Soll an Haben anschaulich gemacht und zu einer Ereigniskette beigetragen, die uns bis heute umfassend bewegt. Er war übrigens ein Zeitgenosse des Piero della Francesca. Von ihm, einem bedeutenden Maler und Mathematiker, stammen wichtige Beiträge zur Entwicklung einer perspektivischen Malerei. Das Gelingen der Zentralperspektive wäre freilich, wie Kunsthistoriker Hans Belting ausführlich beschrieben hat, ohne die Anregungen durch eine arabische Theorie des Blickes kaum möglich gewesen.

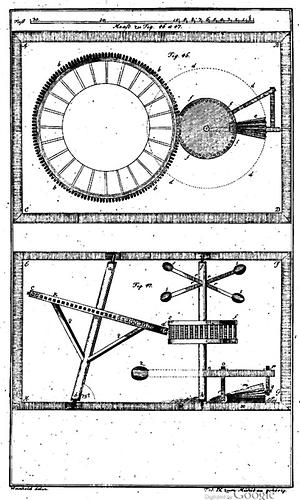

Mathematik, Geometrie, Rechenleistung und Rechnungswesen, all das mußte über so lange Zeit zusammenwirken, damit Europa aus seiner ersten großen Ära der Maschinisierung heraustrat und Richtung Dampfmaschinenmoderne kommen konnte. Eine Ewigkeit und drei Tage waren vor allem die Mühlen Anlaß und Objekte einer europäischen Maschinenbaubegeisterung. Die Mühlenbauer galten als die Maschinenbauer der vorindustriellen Zeit. Zahlreiche Publikationen trugen Titel wie „Praktische Beiträge zur Mühlen- und Maschinen-Baukunst“ (Thomas Tredgold, 1825), oder im gepflegten Latein: „Theatrum Machinarum Molarium“. Das wurde freilich 1788 von Johann Matthias Beyers ins Deutsche übetragen, um hier sein Publikum zu finden. Ein Buch über den „Schau-Platz der Mühlen-Bau-Kunst“, worin er noch das in „selbigem Fehlende ersetzet, besonders die Französischen Horizontal-Mühlen, und Schwedischen Säge-Mühlen mit vielen Sägen“, dazu auch fünf kurzen Abhandlungen betreffend Arithmetik, Geometrie, Mechanik, das Maschinenwesen und die Wasserbaukunst.

In der Vorrede lieferte Beyers einen unmißverständlichen Hinweis, daß nicht alle, denen man Wissen anbieten wollte, über ausreichende Lateinkenntnisse verfügten. Dabei zitierte er einen „sonst gewiß geschickten Mählmeister Hrn. Sabres“ folgendermaßen: „Ey, sagte er, was helfen uns Müllern alle diese Bücher? Wir können uns ja nichts daraus zu Nutze machen; denn wer kann das Zeug und die Karakter in selbigen lesen? Warum schreiben die Herren nicht in einer uns verständlichen Sprache und Rechnung? oder geben uns nur allenfalls so viel Unterricht, als wir zu unserer Sache brauchen?“

Wo war ich? Wachstafeln, Rechenoperationen in römischen Zahlenzeichen, die Frage nach der Überwinding von Kommunikationsbarrieren über alle ethnischen Grenzen hinweg und, ja, der Binärcode. Das binäre Zeichensystem, zu dem es der Erfindung der Null bedurfte, hat übrigens der Philosoph und Mathematiker Gottfried Wilhelm Leibniz erdacht.

Etliche Jahrhunderte, bevor Computer entwickelt wurden. Das mag als kleiner Hinweis darauf verstanden werden, daß eine Gesellschaft in ein reges geistiges Leben investieren sollte, durch das Dinge erdacht und ausgelotet werden, auch wenn deren praktische Anwendung noch nicht einmal absehbar ist. Selbst meine Großeltern hätten eine Erzählung über den Binärcode für eine alltagsferne Philosophiererei gehalten, mit der sie sich keinen Augenblick weiter befassen wollten. Aber inzwischen hat dieses Konzept Maschinen zu programmieren die Welt in jeder Beziehung völlig verändert.

All das kann einem durch den Kopf gehen, wenn man ein Rudel junger Menschen trifft, die sich aus Leintüchern wehende Überwürfe geschnitten haben, welche mit Kordeln um die Leibesmitte fixiert werden, die dabei lachend und lateinische Sätze ausstoßend über den Hauptplatz irrlichtern und neben den nachgebauten Wachstafeln steirische Äpfel und Sitzpolster mit dem Logo einer heimischen Fußballmannschaft herumliegen haben.

P.S.: Die Titelzeile zitiert einen Augenblick, als in der inszenierten Schulstunde auf dem Hauptplatz das Wort Rose dekliniert wurde. Singular: rosa, rosae, rosae, rosam, rosa, rosa. Plural: rosae, rosarum, rosis, rosas, rosae, rosis.

- Aus der gleichen Woche: Das neue Maschinenzeitalter (Gespräche zur industriellen Revolution)

- Kontext: Mensch und Maschine (Eine Sammlung)

- Kuratorium für triviale Mythen