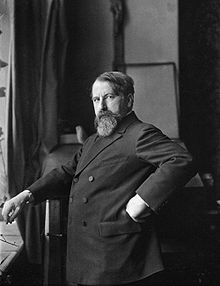

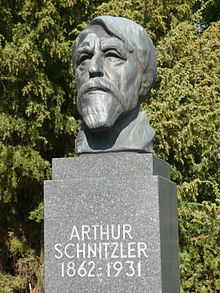

Arthur Schnitzler

Arthur Schnitzler (* 15. Mai 1862 in Wien; † 21. Oktober 1931 ebenda) war ein österreichischer Erzähler und Dramatiker. Er gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Wiener Moderne.

Leben

Arthur Schnitzler kam als erster Sohn der insgesamt vier Kinder des jüdischen Laryngologen (Facharztes für Kehlkopferkrankungen) Johann Schnitzler und dessen Gattin Luise, Tochter des Wiener Arztes Philipp Markbreiter, in der Praterstraße 16 (Wien 2, Leopoldstadt) zur Welt.

Von 1871 bis 1879 besuchte er das Akademische Gymnasium und legte am 8. Juli 1879 die Matura mit Auszeichnung ab. Danach studierte er an der Universität Wien Medizin und wurde am 30. Mai 1885 zum Dr. med. promoviert. Sein jüngerer Bruder Julius wurde ebenfalls Arzt.

1885 bis 1888 arbeitete er als Assistenz- und Sekundararzt am Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien und war danach bis 1893 Assistent seines Vaters an der laryngologischen Abteilung der Poliklinik in Wien, betätigte sich aber bereits in dieser Zeit als Schriftsteller. Sein literarisches Debüt gab er mit Liebeslied der Ballerine 1880 in der Zeitschrift Der freie Landbote und veröffentlichte in der Folge Gedichte und Erzählungen u. a. auch in Blaue Donau, Moderne Dichtung, Frankfurter Zeitung und Freie Bühne. Seiner Feder entstammt aber auch eine (einzige) wissenschaftliche Veröffentlichung: Über funktionelle Aphonie und deren Behandlung durch Hypnose und Suggestion (1889). Von 1886 bis 1893 verlegte sich Schnitzler auf die Medizinpublizistik und verfasste mehr als 70 Beiträge, meist Rezensionen von Fachbüchern, unter anderem als Redakteur der von seinem Vater gegründeten Internationalen Klinischen Rundschau.[1]

Nach dem Tod seines Vaters 1893 verließ er die Klinik und eröffnete seine eigene Praxis, zuerst am Burgring 1 (Wien 1, Innere Stadt), dann in der Frankgasse 1 (Wien 9, Alsergrund). An dem 1895 posthum erschienenen Klinischen Atlas der Laryngologie seines Vaters hatte er noch mitgewirkt. Ab 1890 war Schnitzler gemeinsam mit seinen Freunden Hugo von Hofmannsthal und Richard Beer-Hofmann einer der Hauptvertreter des Jungen Wien, der literarischen Wiener Moderne, deren bevorzugter Treffpunkt das Café Griensteidl war. Schnitzler besuchte aber auch gerne das Restaurant Leidinger in der Kärntner Straße 61 und war auch mit Sigmund Freud bekannt. Er ist einer der bedeutendsten Kritiker der österreichisch-ungarischen K.u.k.-Gesellschaft und ihrer Entwicklung um die Jahrhundertwende.

Seit Anfang des 20. Jahrhundert gehörte der Literat zu den meistgespielten Dramatikern auf deutschen Bühnen. Nach der Veröffentlichung von Leutnant Gustl, in dem er den Ehrenkodex des österreichischen Militärs angreift, wurde ihm am 14. Juni 1901 der Offiziersrang als Oberarzt der Reserve aberkannt.

Mit Beginn des Ersten Weltkrieges ging das Interesse an seinen Werken zurück. Dies hing auch damit zusammen, dass er sich als einer der wenigen österreichischen Intellektuellen nicht für die Kriegstreiberei begeistern konnte. 1921 wurde ihm anlässlich der Uraufführung des Bühnenstücks Der Reigen ein Prozess wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses gemacht. Er zog daraufhin seine Aufführungsgenehmigung zurück. In der Folgezeit isolierte sich der Schriftsteller zunehmend. 1927 verhängte die Radio Verkehrs AG (RAVAG) einen großen Radio-Bann gegen Schnitzler, der urheberrechtlich Ansprüche auf Tantiemen stellte.[2]

In seinen letzten Lebensjahren schrieb er vor allem Erzählungen, in denen er Einzelschicksale um die Jahrhundertwende aus psychologischer Sicht darstellt.

Privatleben

Als Schnitzler am 26. August 1903 die 21-jährige Schauspielerin Olga Gussmann heiratete, war der gemeinsame Sohn Heinrich bereits ein Jahr alt.

1910 kaufte er von Hedwig Bleibtreu das Haus in der Sternwartestraße 71 (Wien 18, Währing), in deren Nähe auch seine Bekannten wie Richard Beer-Hofmann und Felix Salten wohnten.

1919 fand die erste Begegnung mit Hedy Kempny statt. Daraus entwickelte sich eine Freundschaft, die bis zu Schnitzlers Tod anhielt.

1921 wurde er von seiner Frau geschieden und erzog von da an seine Kinder Heinrich und Lili allein. Der Sohn arbeitete später als Regisseur.

Der Freitod seiner Tochter im Jahr 1928 erschütterte ihn sehr. Am 21. Oktober 1931 starb Schnitzler als einer der einflussreichsten deutschsprachigen Autoren des frühen 20. Jahrhunderts im Alter von 69 Jahren an einer Hirnblutung. Am 23. Oktober wurde er schließlich im Rahmen einer einfachen Zeremonie zu Grabe getragen.[3] Sein Ehrengrab befindet sich auf dem Wiener Zentralfriedhof, Israelitischer Alter Teil, Tor 1 neben den Gräbern von Friedrich Torberg, Gerhard Bronner und Harry Weber.

Künstlerisches Schaffen

Schnitzler schrieb Dramen und Prosa (hauptsächlich Erzählungen), in denen er das Augenmerk vor allem auf die psychischen Vorgänge seiner Figuren lenkt. Gleichzeitig mit dem Einblick in das Innenleben der Schnitzlerschen Figuren bekommt der Leser auch ein Bild von der Gesellschaft, die diese Gestalten und ihr Seelenleben prägt.

Die Handlung der Werke Schnitzlers spielt meist im Wien der Jahrhundertwende. Viele seiner Erzählungen und Dramen leben nicht zuletzt vom Lokalkolorit. Ihre handelnden Personen sind typische Gestalten der damaligen Wiener Gesellschaft: Offiziere und Ärzte, Künstler und Journalisten, Schauspieler und leichtlebige Dandys, und nicht zuletzt das süße Mädel aus der Vorstadt, das zu so etwas wie einem Erkennungszeichen für Schnitzler wurde sowie simultan für seine Gegner zu einem Stempel, mit dem sie Schnitzler als einseitig abqualifizieren wollten.

Es geht Schnitzler meist nicht um die Darstellung krankhafter seelischer Zustände, sondern um die Vorgänge im Inneren gewöhnlicher, durchschnittlicher Menschen mit ihren gewöhnlichen Lebenslügen, zu denen eine Gesellschaft voll von ungeschriebenen Verboten und Vorschriften, sexuellen Tabus und Ehrenkodices besonders die schwächeren unter ihren Bürgern herausfordert.

Wie Sigmund Freud in der Psychoanalyse bringt Arthur Schnitzler etwa zur gleichen Zeit jene Tabus (Sexualität, Tod) zur Sprache, welche die damalige bürgerliche Gesellschaft und ihre Moral unterschlagen. Im Gegensatz zu Freud offenbart sich das Wesen dieser Gesellschaft und ihrer Teilnehmer bei Schnitzler nicht als (vorher) Unbewusstes, sondern als Halb-Bewusstes etwa im inneren Monolog eines Protagonisten.[4]

Schnitzlers Werke beschäftigen sich häufig mit Themen wie Ehebruch (z.B. im Drama Der Reigen), heimlichen Affären und Frauenhelden (Anatol, Dramenzyklus).

Nicht zufällig war es Schnitzler, der mit seiner Novelle Leutnant Gustl (1900) den inneren Monolog in die deutschsprachige Literatur einführte. Mithilfe dieser besonderen Perspektive gelang es ihm, dem Leser einen tieferen, direkteren Einblick in die inneren Konflikte seiner Figuren zu geben. Er führte diese Erzählform auch in Fräulein Else fort.

In dem Roman Der Weg ins Freie und im Stück Professor Bernhardi befasste sich Schnitzler mit dem in Wien stark ausgeprägten Antisemitismus.

Zugleich ist er einer der großen Diaristen der deutschen Literatur. Von seinem siebzehnten Lebensjahr bis zwei Tage vor seinem Tod führte er pedantisch Tagebuch. Es wurde posthum 1981-2000 in zehn Bänden veröffentlicht.

Schnitzlers Nachlass

Nach Schnitzlers Tod 1931 wurde der größte Teil seines literarischen Nachlasses (er wurde auf mehr als 40.000 Seiten geschätzt) in einem separat von außen zugänglichen Gartenzimmer seines Hauses belassen und dort von seiner Familie für wissenschaftliche Zwecke zugänglich gemacht.

Kurz nach dem „Anschluss“ Österreichs im März 1938 wurde das Gartenzimmer auf Initiative des Cambridger Studenten Eric A. Blackall, der sich wegen seiner Dissertation über Adalbert Stifter in Wien aufhielt und mit Erlaubnis von Schnitzlers Nachkommen (sie waren laut Konstanze Fliedl in einer Art Schreckstarre) den Nachlass besichtigte, von der Britischen Botschaft in Wien versiegelt; die Gestapo respektierte dies bei ihren Hausdurchsuchungen. Wenig später konnte der Großteil des Nachlasses, wiederum auf Blackalls Initiative und mit Zustimmung der Familie, nach England gebracht werden und fand in der Universitätsbibliothek Cambridge einen neuen Verwahrungsort.[5]

Zu Beginn der 1960er Jahre wurde der Cambridger Nachlass auf Anordnung von Heinrich Schnitzler auf 37 Mikrofilmrollen reproduziert, die an zwei Forschungseinrichtungen in den USA (University of California, Los Angeles (UCLA) und International Arthur Schnitzler Research Association (IASRA), Binghamton (New York)) sowie an die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg übergeben wurden, wo heute ein Arthur-Schnitzler-Archiv besteht.

Der private Nachlass Schnitzlers befindet sich im Deutschen Literaturarchiv in Marbach am Neckar.

Nachwirkung

Schnitzlers Werk diente als Vorlage für zahlreiche Kino- und Fernsehfilme, darunter Liebelei (1933, Regie: Max Ophüls), Der Reigen (1950, Regie: Max Ophüls), Christine (1958, Regie: Pierre Gaspard-Huit, nach Liebelei) und Eyes Wide Shut (1999, Regie: Stanley Kubrick, nach der Traumnovelle).

Werke

Die Jahreszahlen beziehen sich auf den Abschluss des Manuskripts.

Romane

- Der Weg ins Freie (1907)

- Therese. Chronik eines Frauenlebens (1928)

Erzählungen und Novellen

- Welch eine Melodie (1885)

- Er wartet auf den vazierenden Gott (1886)

- Amerika (1887)

- Erbschaft (1887)

- Der Fürst ist im Hause (1888)

- Mein Freund Ypsilon (1889)

- Der Andere (1889)

- Reichtum (1889)

- Die drei Elixire (1890)

- Die Braut (1891)

- Sterben (1892)

- Der Sohn (1892)

- Die Komödiantinnen (1893)

- Die kleine Komödie (1893)

- Blumen (1894)

- Der Witwer (1894)

- Der Empfindsame (1895)

- Der Andere. Aus dem Tagebuch eines Hinterbliebenen (1895)

- Ein Abschied (1896)

- Die Frau des Weisen (1896)

- Der Ehrentag (1897)

- Die Toten schweigen (1897)

- Die Nächste (1899)

- Um eine Stunde (1899)

- Ein Erfolg (1900)

- Legende (Fragment, 1900)

- Frau Berta Garlan (1900)

- Leutnant Gustl (1900)

- Der blinde Geronimo und sein Bruder (1900)

- Wohltaten, still und rein gegeben (1900)

- Andreas Thameyers letzter Brief (1900)

- Die grüne Krawatte (1901)

- Boxeraufstand (Fragment, 1901)

- Die griechische Tänzerin (1902)

- Die Fremde (auch: Dämmerseele, 1902)

- Exzentrik (1902)

- Das Schicksal des Freiherrn von Leisenbohg (1903)

- Die Weissagung (1904)

- Das neue Lied (1905)

- Der Tod des Junggesellen (1907)

- Der tote Gabriel (1907)

- Geschichte eines Genies (1907)

- Das Tagebuch der Redegonda (1909)

- Der Mörder (1910)

- Die dreifache Warnung (1911)

- Die Hirtenflöte (1911)

- Frau Beate und ihr Sohn (1913)

- Flucht in die Finsternis (1912–17)

- Doktor Gräsler, Badearzt (1917)

- Der letzte Brief eines Literaten (1917)

- Ich (1917)

- Casanovas Heimfahrt (1918)

- Fräulein Else (1924)

- Die Frau des Richters (1925)

- Traumnovelle (1926)

- Spiel im Morgengrauen (1926)

- Abenteurernovelle (Fragment, 1928)

- Der Sekundant (1931)

Theaterstücke

- Das Abenteuer seines Lebens (Komödie, 1888)

- Alkandi’s Lied (Dramatisches Gedicht, 1889)

- Das Märchen (Schauspiel, 1891)

- Anatol (Einakterfolge, 1893)

- Die überspannte Person (Einakter, 1894)

- Halbzwei (Einakter, 1894)

- Liebelei (Schauspiel, 1894)

- Freiwild (1896)

- Reigen. Zehn Dialoge (Komödie, 1897)

- Das Vermächtnis (Schauspiel, 1897)

- Paracelsus (Schauspiel, 1897)

- Der grüne Kakadu (Groteske, 1898)

- Die Gefährtin (Drama, 1898)

- Der Schleier der Beatrice (Drama, 1899)

- Sylvesternacht (1900)

- Lebendige Stunden (Einakter, 1901)

- Die Frau mit dem Dolche (Einakter, 1901)

- Die letzten Masken (Einakter, 1901)

- Literatur (Einakter, 1901)

- Der einsame Weg (Schauspiel, 1903)

- Der Puppenspieler (Einakter, 1904)

- Der tapfere Cassian (Einakter, 1904)

- Zum großen Wurstel (ursprüngl.: Marionetten, Einakter, 1904)

- Zwischenspiel (Komödie 1904)

- Der Ruf des Lebens (Drama, 1905)

- Komtesse Mizzi oder Der Familientag (Schauspiel, 1907)

- Die Verwandlungen des Pierrot (Pantomime, 1908)

- Der tapfere Kassian (Singspiel, 1909)

- Der junge Medardus (Schauspiel, 1909)

- Das weite Land (Tragikomödie, 1910)

- Professor Bernhardi (Schauspiel, 1912)

- Komödie der Worte (Einakterfolge, 1915)

- Fink und Fliederbusch (Komödie 1917)

- Die Schwestern oder Casanova in Spa (1919)

- Der Gang zum Weiher (Drama, 1921)

- Komödie der Verführung (Schauspiel, 1923)

- Im Spiel der Sommerlüfte (Drama, 1929)

- Das Wort (Drama, Fragment)

- Zug der Schatten (Drama, Fragment)

- Ritterlichkeit (Drama, Fragment)

Autobiografie

- Jugend in Wien (1920, ersch. 1968)

Tagebücher und Briefe

- Tagebuch 1879–1931 (10 Bde., ersch. 1981–2000)

- Briefe 1875–1912 (ersch. 1981)

- Briefe 1913–1931 (ersch. 1984)

- Träume. Das Traumtagebuch 1875–1931 (ersch. 2012)

Auszeichnungen

- 1899: Bauernfeld-Preis (27. März)

- 1903: Bauernfeld-Preis für Lebendige Stunden (Zweite Verleihung; 17. März)

- 1908: Franz-Grillparzer-Preis für Zwischenspiel (15. Jänner)

- 1914: Raimund-Preis für Der junge Medardus (27. März)

- 1920: Wiener Volkstheaterpreis für Professor Bernhardi (8. Oktober)

- 1926: Burgtheater-Ring (gestiftet vom Presseclub Concordia; 23. April)

- 1971: Enthüllung einer Büste im Burgtheater (21. Oktober)

- Benennung des Arthur-Schnitzler-Hofes

Schnitzler-Preis

Von der „Arthur Schnitzler Gesellschaft“ wird in unregelmäßigen Abständen der Arthur-Schnitzler-Preis vergeben. Dieser wird vom österreichischen Unterrichtsministerium und der Kulturabteilung der Stadt Wien mit 10.000 Euro dotiert.

Siehe auch

- Modern Austrian Literature, ehemals Organ der Schnitzler-Forschung

Literatur

- Giuseppe Farese: Arthur Schnitzler. Ein Leben in Wien 1862–1931. C.H. Beck, München 1999, ISBN 978-3-406-45292-5.

- Konstanze Fliedl: Arthur Schnitzler. Reclam, Stuttgart 2005, ISBN 978-3-15-017653-5 (RUB 17653) (inkl. Bibliographie).

- Peter Gay: Das Zeitalter des Doktor Arthur Schnitzler. Innenansichten des 19. Jahrhunderts. S. Fischer, Frankfurt/M. 2002, ISBN 978-3-10-025910-3.

- Jacques Le Rider: Arthur Schnitzler oder Die Wiener Belle Époque. Aus dem Franz. übers. v. Christian Winterhalter. 2., überarb. Auflage. Passagen, Wien 2008, ISBN 978-3-85165-861-3.

- Michaela L. Perlmann: Arthur Schnitzler. Metzler, Stuttgart 1987, ISBN 978-3-476-10239-3, (Sammlung Metzler; 239).

- Hartmut Scheible: Arthur Schnitzler. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1990, ISBN 978-3-499-50235-4, (Rowohlts Monographien; 235).

- Heinrich Schnitzler (Hrsg.): Arthur Schnitzler. Sein Leben, sein Werk, seine Zeit. S. Fischer, Frankfurt/M. 1981, ISBN 978-3-10-073526-3.

- Anne-Catherine Simon: Schnitzlers Wien. Pichler, Wien 2002, ISBN 978-3-85431-278-9.

- Renate Wagner: Wie ein weites Land. Arthur Schnitzler und seine Zeit. Amalthea, Wien 2006, ISBN 978-3-85002-568-3.

- Ulrich Weinzierl: Arthur Schnitzler. Lieben, Träumen, Sterben. S. Fischer, Frankfurt/M. 1998, ISBN 978-3-596-13448-9.

- Gotthart Wunberg (Hrsg.): Arthur Schnitzler. Edition Text + Kritik, München 1998, ISBN 978-3-88377-577-7, (Text + Kritik; 138/139).

Weblinks

- Literatur von und über Arthur Schnitzler im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Eintrag zu Arthur Schnitzler im Austria-Forum (in AEIOU Österreich-Lexikon)

- Arthur Schnitzler im Zentralen Verzeichnis digitalisierter Drucke (zvdd)

- Werke von Arthur Schnitzler bei Open Library

- Werke von Arthur Schnitzler. Bei Zeno.org.

- Werke von Arthur Schnitzler beim Project Gutenberg

- Arthur Schnitzler: Freiwild im digitalen Archiv der Universitätsbibliothek Bielefeld

- Volltexte, Erstausgaben-Faksimiles & Werklinks zu Arthur Schnitzler beim eLibrary Project - eLib

- Werke von Arthur Schnitzler im Projekt Gutenberg-DE

- Daten der deutschen Literatur: Arthur Schnitzler auf den Seiten der Universität Karlsruhe

- Arthur-Schnitzler-Gesellschaft

- Arthur-Schnitzler-Archiv der Universität Freiburg

- Linksammlung der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin

- Online-Ausstellung zu Arthur Schnitzler (Bildarchiv der ÖNB)

Einzelnachweise

- ↑ R. D. Gerste: Laryngologie und Literatur: Die Familie Schnitzler-Hajek. In: HNO Kompakt. 16. Jg., 3. Heft, Juni 2008, Verlag Kaden, Heidelberg, ISSN 1864-1164.

- ↑ Kleine Chronik. (…) Schnitzler-Boykott im Radio. In: Neue Freie Presse, Morgenblatt (Nr. 22644/1927), 1. Oktober 1927, S. 6, unten links. (Online bei ANNO) sowie

Arthur Schnitzler und die „Ravag“. In: Neue Freie Presse, Morgenblatt (Nr. 22644/1927), 1. Oktober 1927, S. 7, Mitte rechts. (Online bei ANNO). - ↑ Das Begräbnis Schnitzlers. In: Die Neue Zeitung, 24. Oktober 1931, S. 3 (Online bei ANNO)

- ↑ „Über mein Unbewusstes, mein halb Bewusstes wollen wir lieber sagen -, weiss ich aber noch immer mehr als Sie, und nach dem Dunkel der Seele gehen mehr Wege, als die Psychoanalytiker sich träumen (und traumdeuten) lassen. Und gar oft führt ein Pfad noch mitten durch die erhellte Innenwelt, wo sie - und Sie - allzufrüh ins Schattenreich abbiegen zu müssen glauben.“ schreibt Schnitzler am 31. Dezember 1913 an den Freud-Schüler Theodor Reik, der seinem Werk eine psychoanalytische Studie gewidmet hatte. Vgl. Theodor Reik: Schnitzler als Psycholog. Mit einer Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Bernd Urban, Ffm. (Fischer) 1993, S. 12 (Einleitung). Schnitzler bewahrte stets einen Vorbehalt gegen die „fixen psychoanalytischen Ideen“.

- ↑ Thomas Trenkler: Im Labyrinth des Dr. Schnitzler (über Konstanze Fliedls Arbeit), in: Tageszeitung Der Standard, Wien, 26. November 2011, Beilage Album, S. A1 f., und auf der Website der Zeitung seit 25. November 2011

Romane

Frau Bertha Garlan | Der Weg ins Freie | Therese. Chronik eines Frauenlebens

Erzählungen

Welch eine Melodie | Er wartet auf den vazierenden Gott | Amerika | Erbschaft | Der Fürst ist im Hause | Mein Freund Ypsilon | Der Andere | Reichtum | Die drei Elixire | Die Braut | Sterben | Der Sohn | Die Komödiantinnen | Die kleine Komödie | Spaziergang | Blumen | Später Ruhm | Der Witwer | Der Empfindsame | Der Andere. Aus dem Tagebuch eines Hinterbliebenen | Ein Abschied | Die Frau des Weisen | Der Ehrentag | Die Toten schweigen | Die Nächste | Um eine Stunde | Ein Erfolg | Legende | Leutnant Gustl | Der blinde Geronimo und sein Bruder | Wohltaten, still und rein gegeben | Andreas Thameyers letzter Brief | Die grüne Krawatte | Boxeraufstand | Die griechische Tänzerin | Die Fremde | Exzentrik | Das Schicksal des Freiherrn von Leisenbohg | Die Weissagung | Abendspaziergang | Das neue Lied | Der Tod des Junggesellen | Der tote Gabriel | Geschichte eines Genies | Das Tagebuch der Redegonda | Der Mörder | Die dreifache Warnung | Die Hirtenflöte | Frau Beate und ihr Sohn | Flucht in die Finsternis | Doktor Gräsler, Badearzt | Der letzte Brief eines Literaten | Ich | Casanovas Heimfahrt | Fräulein Else | Die Frau des Richters | Traumnovelle | Spiel im Morgengrauen | Abenteurernovelle | Der Sekundant

Theaterstücke

Das Abenteuer seines Lebens | Alkandi’s Lied | Das Märchen | Anatol | Die überspannte Person | Halbzwei | Liebelei | Freiwild | Reigen. Zehn Dialoge | Das Vermächtnis | Paracelsus | Der grüne Kakadu | Die Gefährtin | Der Schleier der Beatrice | Sylvesternacht | Lebendige Stunden (Einakterzyklus: Lebendige Stunden, Die Frau mit dem Dolche, Die letzten Masken, Literatur) | Der einsame Weg | Der Puppenspieler | Der tapfere Cassian | Zum großen Wurstel | Das Haus Delorme | Zwischenspiel | Der Ruf des Lebens | Komtesse Mizzi oder Der Familientag | Die Verwandlungen des Pierrot | Der tapfere Kassian | Der junge Medardus | Das weite Land | Professor Bernhardi | Komödie der Worte | Fink und Fliederbusch | Die Schwestern oder Casanova in Spa | Der Gang zum Weiher | Komödie der Verführung | Im Spiel der Sommerlüfte | Das Wort | Zug der Schatten | Ritterlichkeit

Aphorismen

Buch der Sprüche und Bedenken | Der Geist im Wort und Der Geist in der Tat

Autobiografisches

Jugend in Wien

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Schnitzler, Arthur |

| KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Erzähler und Dramatiker |

| GEBURTSDATUM | 15. Mai 1862 |

| GEBURTSORT | Wien |

| STERBEDATUM | 21. Oktober 1931 |

| STERBEORT | Wien |

Vorlage:Link GA