Die Grammatik des Rauschens: Digitale Schmeichelei#

(Geschönte Bilder)#

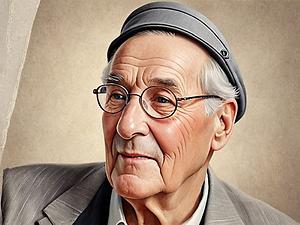

von Martin KruscheIch habe zu einigen meiner Glossen im Kontext KI ein Stück KI-generierter Selbstinszenierungen durchgespielt. Dazu nannte ich im Prompting verschiedene Lebensalter. Von 60, 70 und 80, aber auch bis hin zum Hundertjährigen, der auf dem KI-Bild locker als sportlicher 75er durchginge.

In ein paar Rollenspielen erhielt ich „Fotos“ wie aus Abenteuerfilmen. Der Wikinger, der Astronaut, der Rennfahrer, der Rausschmeißer; allemal mit der Altersangabe von 70 gepromptet. (Fein! Aber ungefähr so hab ich zwischen 30 und 40 ausgesehen.)

Science Fiction-Autor Jürgen Kapeller hat das jüngst so erläutert: „Läßt man die KI einfach machen, liefert sie statistisches Mittelmaß. Sie gibt das Wahrscheinlichste zurück, das sie aus ihren Trainings und Suchen bezogen hat.“

Da unsere Kultur von Klischees überquillt und Antiaging ein Milliardengeschäft ist, wissen wir im Grunde, welche Daten sich eine KI reinzieht, wenn sie unsere Info-Sphäre abgrast. Kapeller weiter: „Selbst wenn ich eingreife, tendiert die KI zum Klischee zurück. Die KI ist eine Klischeemaschine.“ (Siehe dazu unten: „Mini Fabula: Die Klischeemaschine“!)

Das bedeutet aber auch, nicht die KI ist hier das Problem, sondern deren Anwendung durch uns kann zum Ärgernis werden. So klang es etwa in einem Gespräch mit Autorin Karin Klug, die sich daran stieß, daß Menschen im Web solche geschönten Bilder zur Selbstdarstellung benützen.

Zu dieser Schönfärberei kommen dann freilich auch Rollenklischees wie jene, die ich oben bezüglich meiner Selbstversuche genannt habe. Klug meinte zu derlei Kerl-Posen: „Aber man sieht dich zum Beispiel nicht als Vater, der für ein Kleinkind sorgt.“

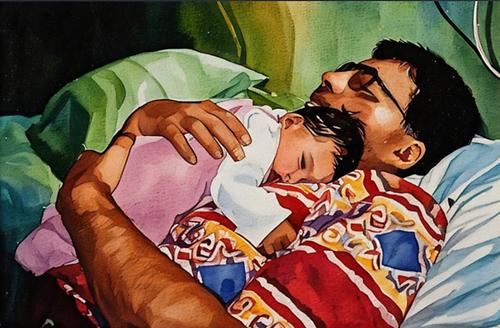

Das mochte ich nun exemplarisch durchspielen. Niemand kennt meinen Sohn länger als ich, denn er lag im Mutterleib ungünstig und mußte per Kaiserschnitt geholt werden. Demnach verbrachten wir seine allerersten Stunden auf dieser Welt gemeinsam. Davon ist eine Fotografie erhalten. Die hab ich als Ausgangspunkt genommen, um zwei Wege zu gehen.

Ich ließ a) eine KI das Bild bloß stilistisch umdeuten. Ich ließ ihr andrerseits b) freie Hand, dieses Motiv auf verschiedene Arten zu generieren. Im Variantenbereich b) findet sich unter anderem das Klischee jenes Schönlings, der vermutlich Barbie geheiratet hat. auf daß die beiden der Welt makellos prächtige Kinder bescherten.

Es ist offensichtlich, daß wir beim Nutzen einer generativen KI bedenken müssen, wie dieses Datenfreßmonster unsere Kultur durchfahren hat um sie zu erkunden. Dabei wurde quasi per riesigem Schleppnetz herausgezogen, was besonders populär ist.

Wer also bezüglich Kultur, Sozialem und Politik keine besonders nuancierten Kenntnisse hat, wer über den Stand diverser Sachdiskurse eher ahnungslos ist, liefert sich in der Nutzung einer KI vor allem einem Klischeeverstärker aus und trägt bei, solche Klischees zu festigen. (Unter anderem ein Fundament für das abwertende Body Shaming.)

- Startseite: Die Grammatik des Rauschens (Eine Befassung mit Maschinenintelligenz und verwandten Themen)

- Mini Fabula: Die Klischeemaschine (KI und Kohabitation)

Postskriptum#

Jonathan Mostow hat uns 2009 in seinem Film „Surrogates - Mein zweites Ich“ gezeigt, wie man sich die nächste Stufe solcher Schönfärberei vorstellen könnte. Reale Menschen, die es sich leisten können, sind zuhause in entsprechendem Equipment gut verwahrt und umsorgt. Dabei bleiben sie in Echtzeit mit ihren Avataren verbunden, die sich draußen in der Welt umtun. Wie ein radikaler Couch-Potato nach Jahren der Stubenhockerei körperlich aussieht, steht in einem entsprechend brutalen Kontrast zum attraktiven Avatar, der draußen herumrennt.- Surrogates (Mein zweites Ich)

- Weiterführend: Welche Werte wollen wir weitergeben? (Wir werfen ununterbrochen Klischees ins Netz.)