„Deutschland galt es zu stoppen“ #

Wolfgang Maderthaner, Generaldirektor des Österreichischen Staatsarchivs, denkt über Sinn und Unsinn von Gedenkjahren nach und erläutert Ursachen und Folgen des Ersten Weltkriegs. #

Von der Wiener Zeitung (Sa./So., 28./29. Juni 2014) freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Von

Christa Hager

„Wiener Zeitung“: Gedenkjahre wie das zu 1914 bieten die Chance, das Wissen der Geschichtswissenschaft aus dem Elfenbeinturm zu holen. Wird diese auch genutzt?

Wolfgang Maderthaner: Solche Gedenkjahre bieten sicherlich einen guten Anlass, sich ernsthaft in einer breiten Öffentlichkeit mit Ereignissen wie dem Ersten Weltkrieg auseinanderzusetzen. Das ist ja bisher nicht wirklich passiert. Allerdings sind Jubiläen oder Gedenkjahre das Gegenteil von kritischen Geschichtswissenschaften. Historisches Gedenken ist nur dann sinnvoll, wenn es einen Beitrag zum Problembewusstsein beisteuern kann. Was meist stattfindet, ist allerdings das Gegenteil, in der breiten Basis und in der Fülle an Publikationen stehen moralische Fragen im Vordergrund. Hinzu kommt, dass die Mittel, die uns die Geschichtswissenschaft zur Verfügung stellt, nicht ausreichen, den Ersten Weltkrieg zu erklären. Ich denke hierbei vor allem an das hysterische Abfeiern des Krieges, an die kollektiven Psychosen. Um mit Musil zu sprechen. „Wir haben’s getan, sie haben’s getan; das ist keiner, das ist ›Es‹“. Musil verweist hier auch auf den tiefgreifenden kulturellen Wandel, der sich im Zuge des Krieges vollzog.

Wie lässt sich dieser Wandel erklären?

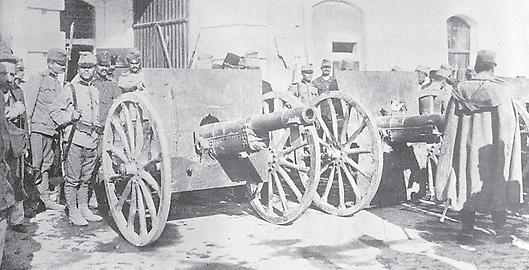

Der Krieg bedingte eine Reihe von Revolutionen, nicht nur die bolschewistische in Russland, sondern auch eine technische und technologische, sowie eine ökonomische – vor allem was die Organisation der Produktion betrifft. Da konnte die Gesellschaft als Ganzes nicht mehr mit. Walter Benjamin brachte das auf den Punkt, als er schrieb „ . . . dass die soziale Wirklichkeit nicht reif war, die Technik sich zum Organ zu machen, dass die Technik nicht stark genug war, die gesellschaftlichen Elementarkräfte zu bewältigen“. Dieses fatale Auseinanderdriften ist ein zentraler Aspekt dieser Transformation. Es tat sich eine enorme Kluft auf zwischen sozialer Praxis und technologischer Entwicklung. Der Krieg galt als eine Art technoromantisches Abenteuer, dahinter stand eine massive und anonyme Kriegsmaschinerie. Ludwig Wittgenstein etwa, der als Artilleriebeobachter an vorderster Front den Krieg erlebte, kann man als Prototyp dieses neuen, kühnen Kriegers sehen: Anstelle von physischer Konstitution zählten Nervenstärke, psychische Belastbarkeit und Selbstkontrolle.

Zurück zum „Es“: Einer der überraschendsten Kriegsbefürworter damals war Sigmund Freud.

Selbst Freud sagte zu Kriegsbeginn, da passiert etwas, da gehen die Miasmen weg, da kommt etwas Neues auf uns zu. Und er nahm wie viele andere Intellektuelle seiner Zeit an, dass der Krieg ein kurzer sein würde. Allerdings war Freud auch einer der Allerersten, der den Krieg als wütende Bestie, die sich alles unterordnete, beschrieb. So thematisierte er bereits Ende 1914 in einer Schrift die „Enttäuschung des Krieges“. Dabei entwickelte er auch seine Theorie der Regression – also dass jedes vermutete Kulturniveau des Menschen in einen primitiven Naturzustand zurück sinkt, sobald Zivilisationen im Krieg untergehen.

Andere Intellektuelle stellten sich indessen voll in den Dienst der Kriegspropaganda.

Es herrschte eine geradezu unbeschreibliche Kriegseuphorie. Man meinte, dass der Krieg das Alte, das Morsche, das Abgelebte einfach wegfegen würde. Man ging von einer großen Katharsis, von einer Purifikation der Gesellschaft aus, dass es ganz im Sinne des Sozialdarwinismus zu einer Auslese der Besten kommen würde Stefan Zweigs „Die Welt von gestern“ gibt wohl das beste Zeugnis von dieser Kriegsbegeisterung ab, die im Wesentlichen alle Intellektuellen erfasste. Nur Schnitzler schwieg. Und Karl Kraus, der großen Apokalyptiker, sah sich durch den Krieg in seinen Thesen bestätigt. Die anderen wesentlichen Literaten dieser Epoche, wie Musil, Zweig, Bahr, Polgar oder Salten, wagten den Versuch der Ästhetisierung des Sterbens für das Vaterland. Und in einigen Fällen produzierten sie dabei auch große Literatur. Musils Beiträge von der Front, die Attraktion des Dunklen, des Freudschen Unbehagens an der Kultur zeugen davon. Aber ein signifikanter Teil entzog mit zunehmender Fortdauer dem Krieg die Unterstützung. Stefan Zweig etwa, der zuerst im Kriegspressequartier arbeitete, führte im Februar 1918 in Zürich mit großem Erfolg sein pazifistisches Drama „Jeremias“ auf.

Andererseits weiß man, dass die Kriegsbegeisterung der Intellektuellen auch an einen gewissen Pessimismus gekoppelt war.

Schon sehr bald war eine latent defätistische Stimmung evident, man wusste eigentlich seit Beginn des Krieges, dass er nur zu verlieren war. Wittgenstein zum Beispiel schrieb schon im Oktober 1914 in sein geheimes Tagebuch: „Die Engländer – die beste Rasse der Welt – können nicht verlieren! Wir aber können verlieren und werden verlieren, wenn nicht in diesem Jahr, so im nächsten!“

Obwohl der Große Krieg auch auf anderen Erdteilen ausgetragen wurde und viele Soldaten keine Europäer waren – rund ein Fünftel der britischen Soldaten etwa stammten aus dem indischen Subkontinent –, wird er fast ausschließlich mit dem Blick auf Europa abgehandelt. Ein großes Versäumnis?

Allerdings. Hinzu kommt, dass auch Soldaten der Habsburger außerhalb Europas im Einsatz waren. Sie kämpften an der Seite des Osmanischen Reiches im Orient etwa, oder im ersten Wüstenkrieg in Nordafrika. Was sie alle eint: dass es immer die unteren Schichten waren, die an vorderster Front verheizt wurden – die Slawen, die Bosniaken oder im Fall der Italiener die sardischen und sardinischen bäuerlichen Unterschichten.

Auch die Gedenkfeiern werden lokal bzw. auf nationaler Ebene abgehalten. Offenbar hat man es verabsäumt, transnationalistisch zu planen.

Leider ja. Zwischen Deutschland und Frankreich gibt es zwar einige gemeinsame Veranstaltungen, darunter auch Spaziergänge in Schützengräben oder über Schlachtfelder. Auch Österreich und Italien planen gemeinsame Gedenkveranstaltungen, der Friedensweg dazu ist schon errichtet. Aber abgesehen davon ist die Zusammenarbeit eher gering. Österreich war ja immer schon ein Land der Tänzer und der Geiger, vermutlich spielen deswegen die Wiener Philharmoniker in Sarajevo auf (lacht). Die Zusammenarbeit mit Serbien wiederum gestaltet sich diesbezüglich eher schwierig. Dort herrscht noch immer ein Nationalismus vor, wie er in Westeuropa oder Mitteleuropa undenkbar wäre. Inwieweit? Ein Beispiel: Der serbische Filmemacher Emir Kusturica will einen Dokumentarfilm zum Ersten Weltkrieg drehen. Dazu präsentierte er ein Dokument aus dem Österreichischen Staatsarchiv, das angeblich Sensationelles enthält: nämlich die historische Entlastung Serbiens. Dabei handelt es sich um einen Brief von Oskar Potiorek, damals österreich-ungarischer Gouverneur in Bosnien. 1913 schrieb er an Finanzminister Bilinski den besagten Brief. Darin werde deutlich, dass das Habsburger-Reich bereits ein Jahr vor Kriegsbeginn die große militärische Auseinandersetzung geplant habe. Das sei Serbiens Antwort auf den Versuch, die Geschichte umzudeuten, meinte Kusturica dazu. Serbien sei nicht schuld am Krieg. Doch der Brief ist weder eine Sensation – wir wissen von diesem Dokument schon seit Jahrzehnten – noch ist der Schluss daraus gültig, dass die Kriegshetze allein von der Habsburgermonarchie ausging. Es ist sehr schade, dass sich Kusturica da so versteift. Man hätte durchaus einige gute Sachen machen können, mit ihm und Handke zum Beispiel.

Wobei die Kriegsschuldfrage auch in diesem Jahr nach wie vor heiß diskutiert wird.

Das Attentat war weder Ursache noch Grund für den Ersten Weltkrieg, sondern ein willkommener Anlass, die Kriegsmaschinerie in eine schon seit langem geplante Richtung anzukurbeln. Kriegstreiber gab es überall. Die Gewichtung und Interessen waren sicherlich unterschiedlich und Deutschland als aufstrebende Großmacht galt es zu stoppen.

Muss sich die Republik Österreich den Vorwurf gefallen lassen, bei der Schuldfrage zu schweigen?

Ich sehe es als Pflicht, dass sich Österreich auch heute noch damit auseinandersetzt, warum es so weit kommen konnte. Allerdings: Warum sollte sich die Republik dafür entschuldigen? Bereits wenige Tage vor seinem Tod im November 1918 betonte der sozialdemokratische Parteigründer Victor Adler, das sei nicht unser Krieg und dass die Republik Österreich nicht schuld an der Selbstzerfleischung Europas war. Die Monarchie war ein ganz ein anderer Staat, hatte eine ganz andere Regierungsform. Die Republik Österreich ist nicht Nachfolgestaat, das könnte genauso gut Ungarn sein.

Das entschuldigt aber nicht das Versagen der noch jungen Ersten Republik, Kriegsverbrecher auszuliefern.

Es gab bis 1921 eine Kommission dafür, aber es gestaltete sich eher schwierig, Nachweise zu erbringen, da die meisten auf Zeugenaussagen basierten. Tatsache ist, dass die Gräuel und Massaker an Zivilisten, vor allem in Galizien und Serbien, diese blutig geführte Offensive im Inneren der Monarchie, die gegen die eigenen Staatsbürger Krieg führte, bis heute nicht aufgearbeitet wurden.

Die konservativ geprägte Erzählung vom Zusammenbruch hat sich bis heute gehalten, obwohl für viele das Ende der Monarchie auch ein Aufbruch, ein Neubeginn bedeutete.

Sicherlich. Wobei sich immer die Frage stellt, was kommt. Man hatte damals keinerlei Erfahrung mit Demokratie und Republik. Außerdem galt das multikulturelle Reich als Negation des nationalen Prinzips, als gelungenes Beispiel gegen Nationalismus. Heute feiert diese Idee ja wieder Renaissance, als Vorlage transnationaler Staatengemeinschaften. Fest steht auch, dass ohne den Ersten Weltkrieg vieles von dem, was im Zweiten Weltkrieg passierte, nicht denkbar gewesen wäre. So macht uns der Erinnerungsmarathon zum 100. Jahrestag sukzessive klar, wie unentwirrbar der Zweite mit dem Ersten Weltkrieg in Verbindung steht, wie diese Urkatastrophe der Moderne in einer Kettenreaktion weitere Katastrophen nach sich zog. Gewaltverherrlichung, Gewaltbereitschaft, Militarisierung der Gesellschaft, die Wehrverbände: ohne dies lässt sich der Faschismus nicht erklären. Die Menschen verrohen, wenn sie fünf, sechs Jahre hungern. Die Menschen waren militarisiert und traumatisiert, die neue Welt, die aus dem Ersten Weltkrieg entstand, war ganz und gar nicht gefestigt.

Sie beschäftigen sich ja schon lange mit der Arbeiterbewegung. Welche Aspekte vermissen Sie in diesem Zusammenhang im Gedenkjahr?

Seit dem Hungerwinter 1916/17 brachen immer wieder spontane Massenstreiks, Lebensmittelrevolten und Hungerkrawalle aus. An vorderster Front standen hier die Frauen und die Jugendlichen – dieser Aspekt ist zu sehr im Hintergrund. Ebenso, dass die Utopie einer idealen Gesellschaft aus den Fabriken kam, von den vielen Frauen, die dort arbeiten mussten. Das bleibt bis heute leider fast zur Gänze ausgeblendet.

Wird mit dem Gedenkjahr nicht auch die Chance vertan, den Habsburger-Mythos kritisch zu beleuchten? Vor allem vor dem Hintergrund, dass es ein absolutistisch- feudales Reich war, das manche Historiker auch nahe der Diktatur verorten.

Die Monarchie war sicherlich keine Demokratie, aber sie mit einer Diktatur gleichzusetzen, das geht meines Erachtens zu weit. Der Begriff „Diktatur“ trifft eher auf das russische Zarenreich zu, wo die Menschen wirklich unterdrückt wurden. Außerdem steckt in jedem Mythos ein Funken Wahrheit: Fakt ist, dass das Habsburgerreich auch Förderer war und zu einer kulturellen Blüte, zu wissenschaftlichen Höhenflügen führte. Nicht ohne Grund waren vor allem jüdische Großbürger große Anhänger der Monarchie. Es lässt sich nicht abstreiten, dass die Monarchie für sie Freiheit bedeutete, vor allem, wenn man an das 1867 erlassene Niederlassungsrecht im Staatsgrundgesetz denkt.

Wie mit Vergangenheit umgegangen und welche Geschichte dabei erzählt wird, hängt auch davon ab, wie die Gegenwart erlebt wird. Welche Rückschlüsse ziehen Sie hierbei hinsichtlich des Gedenkjahres?

Geschichte wird immer aus dem Jetzt geschrieben. Vielleicht ist der Blick zurück gerade deswegen so wichtig. Es gibt viele Parallelen zum Vorabend des Weltkriegs. Damals wie heute war die Gesellschaft im Übergang, geprägt von massiven Verunsicherungen, von einer enormen Jugendarbeitslosigkeit. Und plötzlich tauchen Konflikte wie aus dem Nichts auf. Wie schnell das gehen kann, sehen wir aktuell am Beispiel der Ukraine und der Krim. Man geht heute davon aus, dass so etwas wie 1914 sich tatsächlich nicht mehr wiederholen kann. Allerdings ist das auch eine Frage der sozialen und ökonomischen Entwicklung. Heute sind wir dem Jahr 1914 viel näher, als wir es noch vor 30 oder 40 Jahren waren. Damals gab es im Unterschied zur heutigen multipolaren Welt eine bipolare Stabilität, aber auch da war man in einer Phase der Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit. Die Zeitgenossen von 1914 sind unsere Zeitgenossen, auch wir stehen an der Schwelle zu einer gefährlichen Zeit. Aber das Gute ist, dass aus der Serie der Kriege gelernt wurde. Die Europäische Union ist die Synthese daraus. Durch sie wurden, bei aller Kritik, die man an ihr haben kann, Kriege dieser Art unmöglich gemacht. Die Kette der Katastrophen wurde gestoppt.

Christa Hager, geboren 1973, Studium der Geschichte, Anglistin, Philosophie in Wien und Sussex, ist Redakteurin der „Wiener Zeitung“.

ZUR PERSON #

Wolfgang Maderthaner, geboren 1954 in Waidhofen an der Ybbs, ist Historiker und Kulturwissenschafter. Von 1983 bis 2012 leitete er als Geschäftsführer den Verein für Geschichte der Arbeiterbewegung in Wien, 2012 wurde er zum Generaldirektor des Österreichischen Staatsarchivs berufen. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen unter anderem Massen- und Popularkultur, Theorie der Moderne, Fordismus und Postfordismus sowie europäische Kultur- und Mentalitätsgeschichte.

Ausgewählte Publikationen:

- Wolfgang Maderthaner, Michael Hochedlinger: Untergang einer Welt. Der Große Krieg 1914-1918 in Photographien und Texten. Brandstätter Verlag, 2013, 320 Seiten.

- Michaela Maier, Wolfgang Maderthaner: Im Bann der Schattenjahre: Wien in der Zeit der Wirtschaftskrise 1929 bis 1934. Echomedia, 2012, 224 Seiten.

- Wolfgang Maderthaner, Lutz Musner: Die Anarchie der Vorstadt: Das andere Wien um 1900. Campus Verlag, 1999, 238 Seiten.