Nette Roboter und neue Computer#

von Martin Krusche

Als mich Hermann Maurer einlud, einen Beitrag zu dieser Themenleiste zu schreiben, nämlich über die „IT Entwicklungen der letzten Jahrzehnte“, gab ich mich erst spröde, denn hier haben sich im Austria-Forum ja einige Erfinder und Entwickler versammelt. Ich war dagegen – auf die Technik bezogen – eigentlich immer User. Das hatte bloß sehr minimale Einschübe des tieferen Ergründens dieser Maschinen, sei es im Schreiben von kleinen Jobs, um etwa Adressen auf Etiketten auszudrucken, sei es in diversen Schraubereien, um meinen PC zu verbessern oder zu verschlechtern, je nach Gunst der Stunde.

Aber was könnte ich als User über Dinge schreiben, die von Teams und von exponierten Persönlichkeiten in den Bereichen Hardware und Software entwickelt wurden? Keine Sorge, ich fühle mich ziemlich frei von „falscher Bescheidenheit“. Ich brauche bloß erst mein Thema, ansonsten habe ich nichts zu erzählen. Einige Tage später hatte ich es dann, dieses mein Thema: Netzkultur und Kunst. Da geht nichts ohne die Maschinchen und gut geölte Leitungen. Diese Themenfindung hängt aktuell mit dem 2017er Kunstsymposion zusammen, auch mit dem Projekt „Fiat Lux“ und meiner nun Jahrzehnte tobenden Ambivalenz bezüglich dieser Systeme.

Wozu hatte ich Günther Anders gelesen und seinen Begriff von der „Prometheischen Scham“ begrüßt? Wir ersinnen Maschinen, mit denen wir uns nicht messen können. Wir schaffen schon lange Systeme, die unsere Auffassungsgabe übersteigen. Aber ist das nicht eine wesentliche Voraussetzung von Veränderung? Dass ich nämlich möglichst verlässlich dafür sorge, mit meiner Klugheit immer wieder am Ende und mit allem endlich überfordert zu sein. Wozu sollte ich sonst hinter dem Ofen hervorkommen? Ist das nicht auch ein konstituierender Momente von Philosophie? Staunen und fragen.

Nun also diese Schilderung einiger Verläufe im Netzkultur-Kontext, denn all das hängt mit einer Kultur- und Wissensarbeit zusammen, welche sich seit Jahrzehnten in einem Wechselspiel zwischen analogen und digitalen Situationen ereignet; bei steigender Rasanz der technischen Umbrüche. Weiß jemand, was ein IBM Composer ist? Da verschmolzen seinerzeit Schreibmaschinen und Computer auf eine ziemlich bestechende Art. Man war davor schon hoch heraußen, wenn man eine IBM Selectric mit ihrem hinreißenden Design hatte. Eine Kugelkopfschreibmaschine, so robust wie ein russischer Panzer, aber ansehnlich, wenn sie bloß dastand, und sehr präzise, wenn man loslegte.

Ich besaß einige Zeit die IBM Selectric II und konnte sie danach zum gleichen Preis weiterverkaufen, für den ich sie erworben hatte. Doch der Composer, das hieß, auf einen soliden Rolls Royce umsteigen. Damals kippte die Gutenberg-Galaxis schon mit großen Territorien in Räume des Digitalen und wir fanden es reizvoll, die Drucksorten teilweise hinter uns zu lassen. In jenen Tagen sprachen wir gerne und in einem wichtigtuerischen Tonfall von Medienkonvergenz. Das Wort Digitalisierung klang in unseren Ohren nach unendlichen Weiten.

Man kann sich heute kaum noch vorstellen, dass wir zum Beispiel sogenannte Diskmags bespielten, also Magazine herausgaben, die auf Disketten gespeichert wurden, welche per Abonnement gebucht wurden, um dann auf dem alten Postweg (Snail Mail) versandt zu werden. Eingesackt, Marke drauf, ab die Post!

Man kann sich heute ebenso kaum noch vorstellen, dass sich dabei Coder-Szene (Programmierer), Graphik-Freaks und Lyriker verzahnen mochten. All das entwickelte sich entlang leistbarer Technologie, denn selbstverständlich sahen wir so manches, mit dem wir gerne experimentiert hätten, aber es war noch zu teuer oder aus anderen Gründen außerhalb unserer Reichweite.

Wir hingen in Bulletin Bord Systems wie Black Board und Magnet City herum, hatten dort immerhin sogenannte Gateways zum World Wide Web, um Post zu erledigen, aber wer in der steirischen Provinz saß und sich in Wien einwählen musste, sorgte besser für kurze Online-Zeiten zum Rauf- und Runterladen der wichtigsten Daten, um die Kosten im Zaum zu halten. Für größere Datenmengen war uns etliche Zeit immer noch das konventionelle Postamt recht. Da wurden Disketten verschickt. Wir wussten auf jeden Fall, das Internet ist ein Netz der Netze und das WWW nur einer von vielen Diensten in diesem Web.

Ich gehöre zu den ersten exponierteren Akteuren der österreichischen Netzkulturszene. Das wäre mir selbst nicht ohne weiteres aufgefallen. Aber 1998 erschien eine Studie, die von solchen Dingen handelt: „Medium Internet und die Freie Szene“, verfasst von Sabine Bauer, herausgegeben von der OÖ. Gesellschaft für Kulturpolitik. Das ist eines der frühen wissenschaftlichen Dokumente, welches sich mit der Entfaltung solcher Phänomene in Österreich befasst.

Die Zeit zwischen 1995 und 2000 war eine sehr intensive Netzkultur-Phase. Das sprach sich eben auch auf der Meta-Ebene herum und bewirkte dort langsam Resonanz. Im Oktober 2001 fand in Easton, Pennsylvania (USA) die Sixth Annual Conference on Austrian Literature and Culture statt. Der Titel dieser Konferenz: „Visions and Visionaries in Literature and Film of Modern Austria". Mein Thema vor Ort und im nachfolgenden Tagungsband war „Martin Krusche: Plugged in: Webgestütztes Literaturgeschehen“

So langsam verebbten die romantischen und teils auch hanebüchenen Vorstellungen von „Jeder Leser auch ein Autor“ und EDV-gestützte Formen eines kollektiven Schreibens hatten stellenweise derart unerfreuliche Texte ausgeschüttet, dass sich schnell manches klärte. Reste solcher Flausen kursieren heute noch im Phantasma vom „Leserreporter“ oder „Regionauten“, was Journalismus simuliert, den Companies Kosten spart, aber kaum zu bemerkenswerten Texten führt.

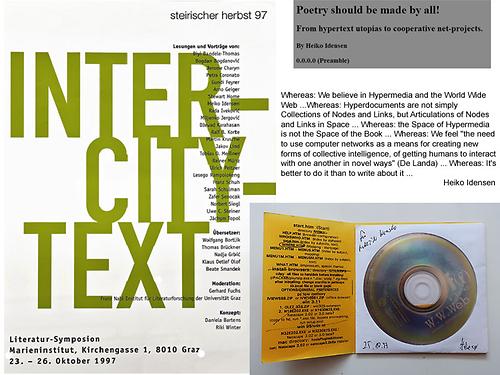

Auf dem Kunstfeld gab es allerdings interessante Experimente. Heiko Idensen, den ich 1997 beim Festival steirischer herbst kennenlernte, proklamierte: „Poetry should be made by all“. Er meinte etwa: „Online-texts are not famous for excellent stylistic and rhetorical figures or metaphoric formulations. They more rely to context-referential activities, switching between different levels, connections, speed of the exchange - the space between different text-fragments is important - the processing of intertextual structures.“ Wir debattierten solche Angelegenheiten beim Symposion „Inter-City-Text“, das Daniela Bartens und Riki Winter konzipiert hatten.

Im Mai 2008, legte Mag. Andrea Ghoneim an der Universität Wien eine Dissertation vor, die andere Aspekte dieses Themas beleuchtet: „Literarische Publikationsformen im World Wide Web. Veränderungen in Produktion, Publikation und Vermittlung von Literatur am Beispiel ausgewählter österreichischer Literatur-Medien“.

Renate Giacomuzzi referierte 2012 solche Zusammenhänge bei der Tagung "Lit.net. Austria. The net as theme, aesthetic paradigm and communicative tool in literary Austria", veranstaltet vom "Ingeborg Bachmann Center for Austrian Literature" am "Institute of Germanic & Romance Studies” (School of Advanced Study, University of London).

Video, Sounds, Robotik, Bildende Kunst etc., die neuen Technologien waren in den 1990ern natürlich längst in den verschiedenen Kunstsparten angekommen. Mein erster Computer war ein CP/M-Rechner, zu dem ich mir dBASE II kaufte, um die Adressverwaltung des Kulturprojektes GARAGE GRAZ flotter abzuarbeiten. Davor was es schon eine Arbeitsersparnis gewesen, Standbögen in die Schreibmaschine zu spannen und die Adressen zu tippen, um sie auf Bögen mit selbstklebenden Etiketten zu kopieren. Doch das blieb zeitraubend und kostspielig.

Zum Auftakt war mir damals noch nicht klar gewesen, dass dBASE keine fertige Lösung bot, sondern nach einem teuren Buch verlangte, dank dessen ich eine Routine schreiben konnte, die den Datenbank-Inhalt zu einem nervensägenden Neun Nadel-Drucker schickte. Da ich ohne Vorkenntnisse im Programmieren war, ärgerte mich die Aufgabe. Hier ist von der ersten Hälfte der 1980er die Rede. Da war keineswegs zu ahnen, wie oft ich mir weiterhin Fertigkeiten wenigstens flüchtig aneignen würde, weil sonst die Kosten für Profi-Anbieter jedes meiner Budgets gesprengt hätten.

Das war etliche Jahre später besonders schlagend, als die Zugänge zum World Wide Web endlich erschwinglich wurden und Websites mit HTML-Pages mich fasziniert haben. Man konnte für eine einzelne Page samt Illustrationen durchaus bis zu tausend Schilling berechnet bekommen. Das wäre auf rund 73 Euro umzurechnen, müsste aber heute wohl mit einem höheren Euro-Betrag dargestellt werden. Eine komplexe Website blieb daher unerschwinglich, falls man sich nicht selbst mit der Seitenbeschreibungssprache HTML (Hypertext Markup Language) vertraut machte.

Das sind einige Beispiele, warum es mir damals vielversprechend erschien, Computer einzusetzen und Fertigkeiten zu erwerben, die ich für sich gar nicht sonderlich anziehend fand, sei es auf die Software bezogen, sei es bezüglich Schraubereien an der Hardware. Textverarbeitung, Rechnungswesen, Adressverwaltung, vor allem aber die gesamte Druckvorstufe für Print-Produktionen und schließlich die anwachsende Web-Präsenz von Kulturschaffenden legten nahe, sich mit Heimcomputern zu befassen.

Ich denke, der Begriff Heimcomputer ist inzwischen außer Gebrauch, denn das Heim, ja selbst die Hosentasche oder Handtasche, ist mit weit mehr Rechenkapazität ausgestattet, als die erste Mondlandefähre zur Verfügung hatte. Dass mein erster Computer nicht IBM-kompatibel war, verweist auf einen andern Begriff, der nicht mehr im Umlauf ist, nämlich Industriestandard.

Bis die Personal Computers mit den 8080-Prozessoren von Intel genügend preiswert waren, um alles andere über den Haufen zu rennen, bestand eine der wirkmächtigsten Demarkationslinien auf dem Gebiet: IBM-kompatibel (Industriestandard) oder nicht. Eine nächste Trennlinie zeichnete sich ab, um zu einer Art des milden Glaubenskrieges zu führen: Apple oder DOSe? Später sollte die Frage Windows oder Linux zu ähnlichen Gräben führen, wie sie etwa zwischen Katholiken und Protestanten Brauch sind.

Davor war schon klar gewesen, der Commodore gehörte den Geeks und Nerds, die waren alle schlauer als ich. Der Atari gehörte den Musikern, mit denen ich mich gut vertrug. Apple gehörte den Graphik-Profis. Dann war da noch MUPID, das mich faszinierte, aber unerreichbar bliebt. Also landete ich für mein EDV-Debut bei einem CP/M-Rechner um erhebliche 20.000,- Schilling.

Das war für mich als Freelancer ein Vermögen, mit dem sich ein einzelnes Drei Zoll-Laufwerk ausging, der schon erwähnte Neun-Nadeldrucker (genannt: Kreissäge) und einem Arbeitsspeicher mit mörderischen 256 Kilobythe RAM. (Ja, Kilobyte und nicht Megabyte!) Das hört sich fast schon frivol an. Zubehör, wie etwa eine „Winchester-Platte“ mit zehn Megabyte Speicherplatz hätte noch einmal rund 20.000,- Schilling gekostet, was für mich nicht zu schaffen war. Eine Maus gab es für diesen Rechner nicht.

Die Entscheidung, mir einen Computer anzuschaffen, hat ein lebhafte Vorgeschichte, welche von erheblichen Pausen durchbrochen ist. Weder als Kind noch als Teenager wusste ich etwas von Heinz Zemanek und Konrad Zuse. Dafür hatte ich mich durch Jules Verne, Ray Bradbury und H. G. Wells gegraben, hatte während meiner Lehrzeit Stanislaw Lem entdeckt und Arthur C. Clarke gelesen, Douglas Adams und Kurt Vonnegut sowieso und auf jeden Fall Isaac Asimov.

Es versteht sich von selbst, dass ich später den Cyberpunk inhaliert hab, da vor allem William Gibson und Bruce Sterling. Außerdem ging es nie ohne Philip K. Dick. Die Lektüre verzahnte sich mit den Filmwelten. Mein Zugang zum Thema Computer war also im Ursprung vor allem romantischer Art. Er kam aus der Literatur und schließlich aus dem Film, um sich langsam in meinem Leben greifbar zu machen.

Genau betrachtet hab ich mich als Kind nicht für Computer, sondern für Roboter begeistert. Dass ein Roboter von irgendeiner Instanz gesteuert werden müsse, dass Hydraulik und Servos allerhand Kommandos bräuchten, Denkleistungen und Kommunikation sich irgendwo im Blechkasten ereignen sollten, machte mir keinerlei Kopfzerbrechen. Das setzte ich als gegeben voraus. Was für wunderbare Männchen und Kästchen! Was für wunderbare Strahlenpistolen!

Ich liebte es, wenn die Roboter surrende Gerätschte machten und sich dabei ungelenk bewegten. Manche hatten Leuchteffekte, manche konnten Service-Klappen auf- und zuhauen. Dahinter verbargen sich Skalen oder durchscheinende Komponenten in verschiedenen Farben, die von winzigen Birnchen erleuchtet wurden. Manche hatten aberwitzige Waffen, die den Eindruck machten, als könnte man damit Menschen zu Partikeln zerstäuben oder zu Wolken verdampfen.

Mir war nur klar, dass man ihnen laufend fette Batterien einschieben musste. Weiters wirkten die Mirakel der Technik, wie sie von Herren in weißen Arbeitsmänteln ersonnen wurden, in meinen Träumen. Ich hab übrigens nie einen dieser Roboter besessen, konnte sie mir nur in Spielwarengeschäften ansehen. Solches Blechspielzeug, später zunehmend mit Kunststoffteilen versetzt, erschien meinen Eltern viel zu teuer. Außerdem hielten sie mich für sehr unzuverlässig, was den Umgang mit mechanischen Dingen anging, wahlweise überhaupt mit wissenschaftlichen Ausrüstungen.

Immerhin hatte ich mit den Inhalten eines Chemiekastens, einem Weihnachtsgeschenk, keinen Schritt Richtung Nobelpreis geschafft, sondern bloß ein hässliches Loch in den Esszimmertisch gebrannt. Dafür weiß ich bis heute, was Kaliumpermanganat kann. Außerdem konnte man in den 1960er Jahren auch als Kind Salpetersäure kaufen. Aber mein Versuch, Nitroglyzerin herzustellen, misslang. Sie ahnen nun gewiss, warum meine Eltern nicht wollten, dass ich mit Robotern etwas zu tun habe.

Wenn mein Taschengeld es gerade zuließ, kaufte ich mir nicht nur Heftchenroman wie Perry Rhodan, sondern auch hobby-Hefte. Das führte mir umfassend vor Augen, wozu ich nicht ausreichend talentiert war. Da eröffnete sich eine atemberaubende Welt der Technik voller atomgetriebener Automobile, raketenschneller Flugzeuge, unschlagbarer U-Boote und ebenso sensationeller Staubsauger, Rasenmäher, Zeitschaltuhren, Gocarts, Schrankwände und Küchenmobiliar, all das entweder bloß zum Bestaunen oder auch zum Nachbauen, denn die Heimwerker waren Könige.

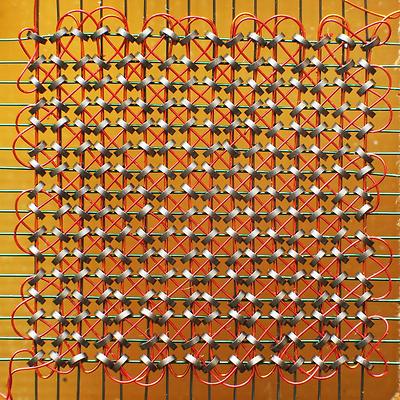

Mit jenen hobby-Heften ist dann auch meine älteste Erinnerung an Computer verknüpft: ein Gitter, dessen Knotenpunkte überall von schräg gehängten Metallringen umgeben sind. Es hieß, diese Ringe seien Magnete und was man sieht, sei das Gehirn eines Computers. Später fand ich heraus, das Gitter sei ein Magnetkernspeicher, mit Ferritkernen bestückt, die man zu Ringen geformt habe. Jeder Ring konnte ein Datenbit speichern. Es muss je ein Draht zum Lesen und zum Schreiben durch den Ring geführt werden. Was für eine schöne Anordnung! Was für ein Aufwand!

In dieser Hardware-Matrix sind noch weitere Drähte nötig, um aller Vorgänge abspielen zu können. Ich hab davon oft Bilder gesehen und nie verstanden, wie es genau funktioniert. Es ging mir damit so wie mit den Schaltgetrieben von Autos. Ich kenne schematische Darstellungen, ich hab sie im Original gesehen, teils geöffnet, teils in zwei Hälften geschnitten, teils zerlegt. Ich hab sie auch x mal erklärt bekommen, aber sie erschließen sich mir nicht.

Das erschein mir als vollkommene Magie und ließ mich daher ungläubig staunen, was denn diese Gitter können sollten. So wurde der integrierte Schaltkreis zum Segen. Da weiß ich, wofür man ihn braucht, auch wenn mir sein Innenleben genauso ein Rätsel ist, aber dieses Innenleben der Chips durchschauen heute selbst Ingenieure nicht mehr verlässlich.

Immerhin stellten die Gitter mit den Ferritkernen und den Kabeln noch dar, was sie taten, drückten ihre Funktion materiell aus, waren demnach Teile von konkreten Maschinen. Unterwegs sind daraus abstrakte Maschinen geworden, die eine Menge Komponenten haben, deren physische Erscheinung uns keine Auskunft mehr gibt, was sie tun.

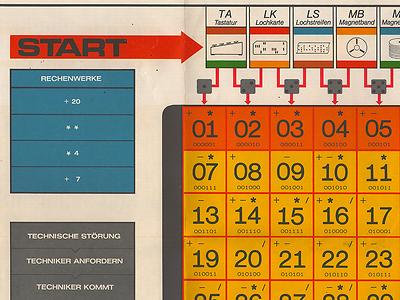

Im Jahr 1971 war einem der hobby-Hefte ein großes Faltblatt beigeheftet, das als „hobby-Computerspiel“ ausgewiesen wurde und angeblich auf eine Zusammenarbeit mit IBM zurückging. Ein Brett- und Würfelspiel, das mit Operationen vertraut machen soll, die dem entsprächen, „was sich im echten Computer in wenigen Tausendstel Sekunden ereignet“.

Damit konnte ich erahnen, wie rasend schnell solche Maschinen sein müssen. Ein freundlicher Zufall hat dafür gesorgt, dass ich dieses Blatt heute noch besitze. Inzwischen ist mir natürlich sehr klar, was die einzelnen Elemente, mit denen man sich hier in die Computerwelt einüben kann, leisten, wozu sie dienen. Im Rückblick kommt es mir geradezu rührend vor, wie damals neue Technologie bekannt gemacht wurde. Da wusste ich noch nichts von den nötigen Adaptionsphasen einer Gesellschaft und von der typischen Dämonisierung, die sich an technischen Innovationen leicht entzündet.

Aber ich wusste auch nichts von dem enormen Tempo, das Updates und Upgrades entfalten würden, während diese Technologie unsere Haushalte durchdrungen, unser aller Leben okkupiert hat. Eben noch war ich für Leute in meiner Umgebung ein Sonderling, der sich mit solchen Maschinen befasst, obwohl er kein Ingenieur ist; also wozu? Nun sehe ich unseren Kindern über die Schultern und staune, dass sich längst eine technikgestützte Kultur etabliert hat, bei der anzustreifen mich recht alt aussehen lässt. So wurde ich gewissermaßen zum Teil einer „Avantgarde im Altersheim“, während sich innerhalb meiner Biographie der Umbruch von der Zweiten zur Dritten Industriellen Revolution ereignet hat.

Ich bin fast über Nacht zum hochdekorierten Veteran eines soziokulturellen Kameradschaftsbundes geworden, der noch zu erzählen weiß, wie das damals war, als man Computer von der Kommandozeile aus bediente und vor dem Runterfahren der Maschine ein eigenes Dienstprogramm aufrief, um die Schreib- und Leseköpfe der Festplatte zu parken.

Wie jeder Kameradschaftsbündler dieser Welt könnte ich jetzt stundenlang weitererzählen, was wir damals für Helden gewesen sind und was dabei unsere Glanzzeiten waren. Das werde ich jetzt natürlich nicht tun; oder doch noch ein wenig? Na, vielleicht… (Fortsetzung folgt!)

- Zur ersten Online-Session via MUPID siehe: "Sehr persönliche Ergänzung" von Hermann Maurer, Oktober 2016

- Zum 2018er Kunstsymposion: "Interferenzen"